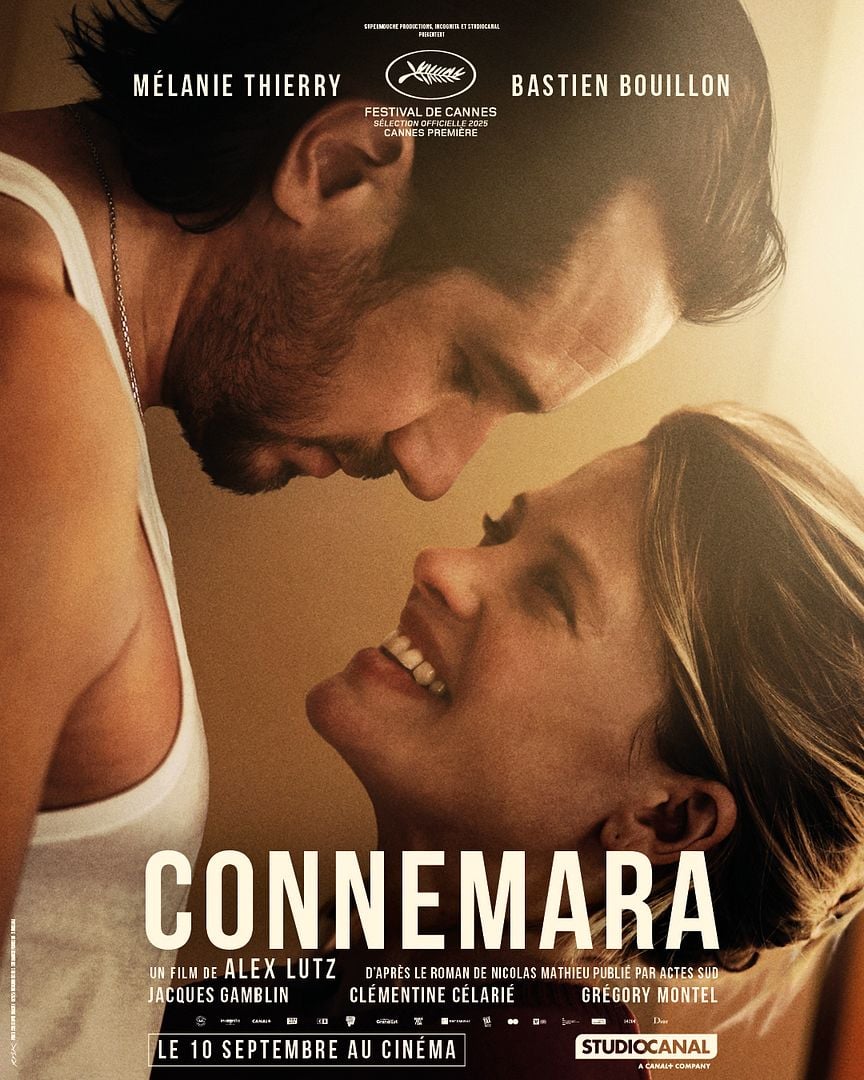

Hélène (Mélanie Thierry) est au mitan de sa vie. Son couple bat de l’aile ; son travail dans une société de conseil parisienne la lessive. Avant de s’effondrer, elle décide de retourner vivre à Épinal, où elle a grandi. Elle y retrouve Christophe Marchal (Bastien Bouillon), un ancien ami de lycée, ex-star de l’équipe de hockey locale.

Après Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, soudainement promu au rang d’écrivain à succès, écrit quatre ans plus tard Connemara. Les réactions sont tièdes voire hostiles.

Leurs enfants après eux a été adapté à l’écran l’an passé. L’accueil n’a pas été très bon. Je lui ai reproché son écriture trop lâche qui voulait à tout prix faire rentrer un livre touffu dans un film, fût-il de deux heures vingt.

J’ai préféré, comme beaucoup, le Goncourt au roman suivant de Nicolas Mathieu. Mais s’agissant de leurs adaptations cinématographiques, mon classement est inverse. J’ai préféré Connemara à Leurs enfants après eux. À cela deux raisons.

La première tient à la qualité de la mise en scène. Homme orchestre, Alex Lutz est aussi bon devant la caméra (son interprétation sauve du naufrage le très mauvais Fils de) que derrière. Pour mélanger les temporalités d’Hélène, son présent quadragénaire et son passé adolescent vingt ans plus tôt, pour rendre compte aussi du chaos qu’est devenue sa vie, Connemara adopte un montage très rapide, multiplie les flash-back, désaccorde le son et l’image, l’image d’un plan mordant sur le son du plan suivant. Ainsi formulé, le procédé peut sembler bien indigeste ; mais le résultat très fluide, quoiqu’à la longue un peu répétitif, est efficace.

La seconde est l’interprétation. J’ai déjà avoué, subjectivement, l’horripilation que suscite en moi le jeune Paul Kircher, tête d’affiche de Leurs enfants après eux. Je crois avoir aussi dit mon engouement à la fois pour Mélanie Thierry et pour Bastien Boillon. Ils sont tous les deux parfaits dans le rôle. L’ironie de la programmation est que Bastien Boillon vient de jouer quasiment le même rôle dans Partir un jour qui a fait l’ouverture du festival de Cannes. Ce qui est plus ironique encore est qu’il y partageait l’affiche avec Juliette Armanet qui déclencha une petite polémique en août 2024 en critiquant en des termes peu amènes la chanson de Michel Sardou Les Lacs du Connemara.

Cette chanson joue un rôle bien particulier dans le livre au point d’en avoir inspiré le titre. On l’entend à la fois dans les fins de soirée à HEC et dans les mariages de la « France périphérique » comme celui (attention spoiler) qui clôt le film. Elle constitue donc à la fois un patrimoine commun et un marqueur social.

Connemara était un livre de quatre cents pages qui creusait la question sociale : la fracture entre la France d’en haut, celle des sociétés de conseil parisiennes, et celle d’en bas, celle des hockeyeurs vosgiens amateurs et des banquets de mariage trop arrosés. Le film qu’Alex Lutz en a tiré est moins politique. Il se focalise sur Hélène et sur sa midlife crisis, son ras-le-bol d’une vie parisienne dont elle ne supporte plus le rythme frénétique, son aspiration à une vie plus simple, son retour nostalgique dans la ville de son enfance, son attirance pour celui qui, vingt ans plus tôt, faisait battre le cœur de toutes les lycéennes et qu’elle, la forte en thème recluse dans ses bouquins, n’avait pas eu le courage d’aborder… Il prend le parti du romantisme, filmant dans des clairs-obscurs david-hamiltoniens les corps dénudés des amants qui s’accorchent l’un à l’autre pour s’empêcher de tomber.