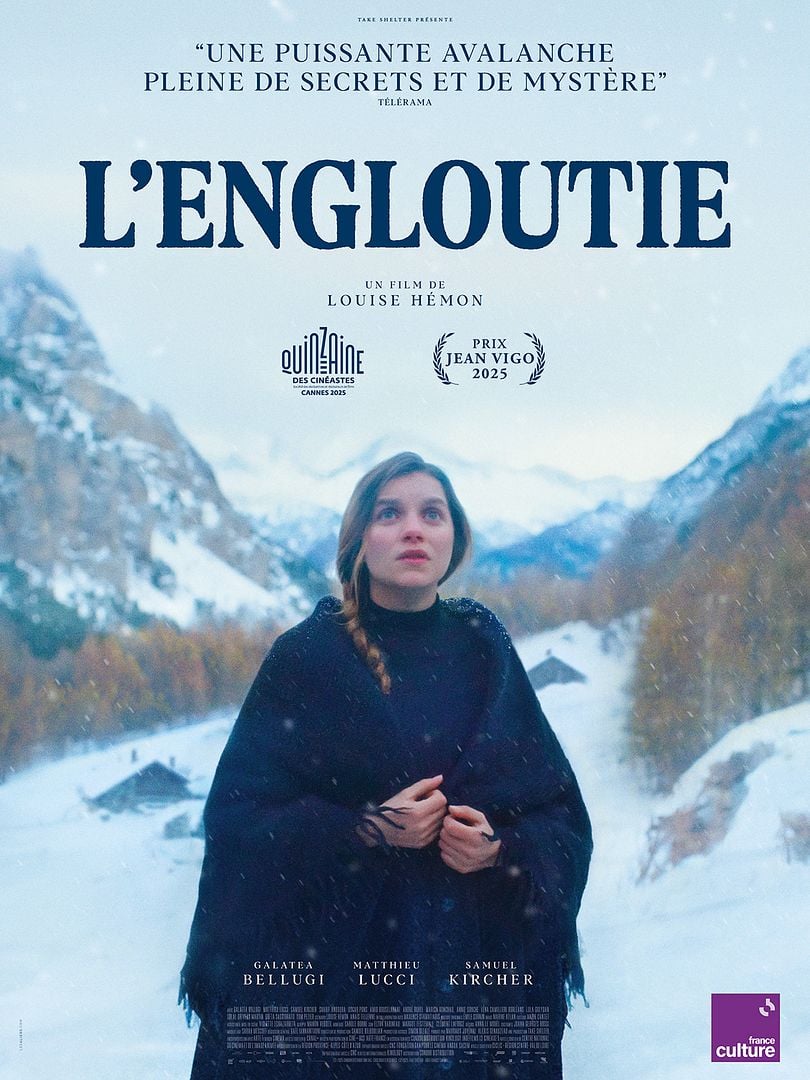

Une jeune institutrice, Aimée Lazare (Galatea Bellugi), est missionnée en 1899 dans un hameau reculé des Hautes-Alpes pour y faire la classe aux rares enfants qui y passent l’hiver. Elle se retrouve coupée de la vallée par la neige, au milieu de paysans qui parlent à peine le français. Trois bergers lui prêtent une attention qui la flatte et l’inquiète.

Ce premier long-métrage d’une réalisatrice venue du documentaire a été tourné in situ dans les vallées reculées de la Clarée et de la Vallouise. Louise Hémon a poussé l’authenticité au maximum. Même si elle a dû renoncer à son intention de tourner exclusivement, comme Robert Bresson ou Alain Cavalier avant elle, avec des amateurs, elle a demandé à ses acteurs d’utiliser un patois quasiment oublié, l’occitano-alpin, qui se parlait encore au début du siècle dernier dans les Alpes du Sud. Pour magnifier les paysages enneigés, elle a tourné en éclairage naturel, même la nuit à la lumière de la nuit et, dans les intérieurs, à la lueur de l’âtre.

L’Engloutie hésite entre plusieurs genres. Ce pourrait être, façon L’Arbre aux sabots, un film naturaliste documentant les heures et les jours d’une communauté paysanne montagnarde au tout début du XXe siècle. Ce pourrait être, façon Mission, l’histoire d’une entreprise de civilisation hasardeuse menée dans un décor sauvage et hostile. Ce pourrait être encore le roman d’initiation d’une jeune fille en fleurs. Ce pourrait être aussi un film fantastique voire un thriller autour de la mort inexpliquée de plusieurs paysans emportés par une avalanche ou bien ensorcelés par un rite satanique.

L’Engloutie est tout à la fois. Il souffre de son indécision et de son incapacité à opter clairement pour l’un de ces choix. Son ultime scène, dont je ne suis pas sûr d’avoir compris le sens, porte le poids de ces incertitudes. Je lui ai néanmoins donné deux étoiles pour l’interprétation de Galatea Bellugi, qu’on vient de voir il y a deux semaines à peine dans La Condition. Ce film-là se déroule à quelques années près à la même époque et je l’ai trouvé beaucoup plus intéressant que ce film-ci.