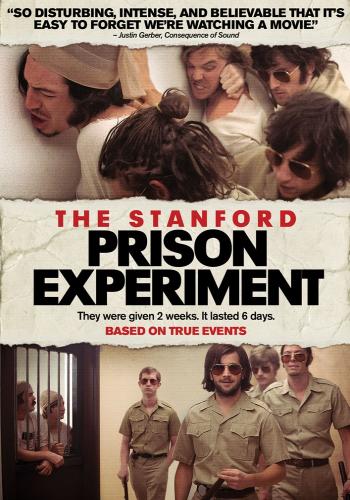

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

L’expérience du professeur Zimbardo a défrayé la chronique. Elle divise encore la communauté scientifique qui remet en cause son protocole et ses conclusions. Elle a beaucoup inspiré le cinéma. Un film allemand a été tourné en 2001 par Olivier Hirschbiegel, le réalisateur de La Chute, tiré de Black Box, un roman de Marco Giordano très librement inspiré des faits. Ce film a d’ailleurs fait l’objet d’un remake américain en 2010 avec Adrien Brody.

Le film de 2015 de Kyle Patrick Alvarez rassemble autour de Billy Crudup qui interprète le professeur Zimbardo quelques uns des jeunes talents prometteurs de Hollywood : Tye Sheridan, qui jouera trois ans plus tard le rôle principal de Ready Player One de Steven Spielbergh, Ezra Miller, le héros inquiétant de We Need to Talk About Kevin, Olivia Thirlby…

The Prison Experiment a une grande qualité : sa fidélité aux faits qu’il reproduit scrupuleusement jusqu’à la tenue des matons, qui portaient des lunettes de soleil réfléchissantes pour éviter toute interaction visuelle avec les prisonniers, habillés d’une blouse, coiffés d’un bas nylon, désignés par leur matricule. Pendant les six jours que durera l’expérience, la tension montera, devenant vite irrespirable, illustrant ce que Zimbardo théorisera plus tard sous le nom révélateur d’effet Lucifer : n’importe quel individu placé dans une situation d’autorité peut se transformer en monstre sadique.

Mais cette fidélité est paradoxalement la principale faiblesse d’un film qui donne le sentiment, une fois terminé, qu’on aurait mieux utiliser son temps à lire la notice Wikipédia consacrée à l’expérience de Stanford plutôt qu’à le regarder.

Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance.

Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance. À la fin du dix-neuvième siècle, Eugénie Cléry (Lou de Laâge) est une jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne dont les parents collets montés n’apprécient guère les foucades féministes. Quand Eugénie prétend communiquer avec les esprits, ils la placent à l’asile de la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot qui met en oeuvre des méthodes révolutionnaires pour soigner l’aliénation mentale. Terrifiée par son nouvel environnement, Eugénie apprend à connaître les autres convalescentes. Elle supplie qu’on la libère et révèle ses dons à Geneviève, l’infirmière en chef (Mélanie Laurent).

À la fin du dix-neuvième siècle, Eugénie Cléry (Lou de Laâge) est une jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne dont les parents collets montés n’apprécient guère les foucades féministes. Quand Eugénie prétend communiquer avec les esprits, ils la placent à l’asile de la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot qui met en oeuvre des méthodes révolutionnaires pour soigner l’aliénation mentale. Terrifiée par son nouvel environnement, Eugénie apprend à connaître les autres convalescentes. Elle supplie qu’on la libère et révèle ses dons à Geneviève, l’infirmière en chef (Mélanie Laurent). Naples. Années 80. Fabietto est un adolescent, le Walkman vissé aux oreilles, qui grandit au cœur d’une famille aimante avec trois choses en tête : les filles, le football et le cinéma. Nourrissant une attirance trouble pour sa tante, la gironde Patrizia, il a hâte de perdre son pucelage comme son frère aîné avant lui. Fan du SSC Napoli, il atttend avec impatience l’arrivée de Maradona au club napolitain et applaudit au but que la star argentine marque en demi-finale du Mondial grâce à la « main de Dieu ». Fasciné par le cinéma et le théâtre, il sent sourdre en lui une vocation qui ne demande qu’à s’exprimer.

Naples. Années 80. Fabietto est un adolescent, le Walkman vissé aux oreilles, qui grandit au cœur d’une famille aimante avec trois choses en tête : les filles, le football et le cinéma. Nourrissant une attirance trouble pour sa tante, la gironde Patrizia, il a hâte de perdre son pucelage comme son frère aîné avant lui. Fan du SSC Napoli, il atttend avec impatience l’arrivée de Maradona au club napolitain et applaudit au but que la star argentine marque en demi-finale du Mondial grâce à la « main de Dieu ». Fasciné par le cinéma et le théâtre, il sent sourdre en lui une vocation qui ne demande qu’à s’exprimer./image%2F1199205%2F20211226%2Fob_34451a_5656957-jpg-r-1920-1080-f-jpg-q-x-xxyx.jpg) Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), une doctorante en astronomie de l’université du Michigan et le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) identifient aux confins du système solaire une comète qui se dirige à grande vitesse vers la Terre. Selon leurs calculs, elle la percutera dans six mois à peine et y détruira toute vie humaine. Les deux chercheurs en avertissent aussitôt les plus hautes instances à Washington et sont immédiatement convoqués à la Maison-Blanche. Mais leur révélation se heurte au scepticisme de la présidente des États-Unis (Meryl Streep). Effarés par sa réaction, les deux lanceurs d’alerte décident d’informer l’opinion publique directement ; mais leur message restera longtemps inaudible…. jusqu’à ce que l’imminence de la catastrophe ne s’impose à tous.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), une doctorante en astronomie de l’université du Michigan et le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) identifient aux confins du système solaire une comète qui se dirige à grande vitesse vers la Terre. Selon leurs calculs, elle la percutera dans six mois à peine et y détruira toute vie humaine. Les deux chercheurs en avertissent aussitôt les plus hautes instances à Washington et sont immédiatement convoqués à la Maison-Blanche. Mais leur révélation se heurte au scepticisme de la présidente des États-Unis (Meryl Streep). Effarés par sa réaction, les deux lanceurs d’alerte décident d’informer l’opinion publique directement ; mais leur message restera longtemps inaudible…. jusqu’à ce que l’imminence de la catastrophe ne s’impose à tous. La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture.

La documentariste Julie Talon est allée interroger dans l’enceinte de leurs lycées et de leurs collèges des adolescents sur leur initiation à la sexualité. Une initiation souvent très précoce et passablement traumatisante à l’ère des réseaux sociaux, des sextos, des nudes, des dick pics et de la pornculture. Crise de foi. Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) est un pasteur pentecôtiste born-again à qui tout semble sourire. Ses prêches enflammés attirent un public nombreux, noir et blanc, dans son Église de Tulsa dans l’Oklahoma. Il est marié à Gina (Condola Rashad), une femme sublime, qui lui a donné deux beaux enfants. Le célèbre télévangéliste Oral Roberts (Martin Sheen) le considère comme son fils spirituel et le destine à sa succession.

Crise de foi. Carlton Pearson (Chiwetel Ejiofor) est un pasteur pentecôtiste born-again à qui tout semble sourire. Ses prêches enflammés attirent un public nombreux, noir et blanc, dans son Église de Tulsa dans l’Oklahoma. Il est marié à Gina (Condola Rashad), une femme sublime, qui lui a donné deux beaux enfants. Le célèbre télévangéliste Oral Roberts (Martin Sheen) le considère comme son fils spirituel et le destine à sa succession. Une femme (Mélanie Laurent) se réveille dans un caisson médical de cryogénisation. Elle ne se souvient de rien : ni de son nom, ni de son passé, ni des circonstances qui l’ont conduite à cet endroit. Son seul contact avec le monde extérieur est la voix de l’intelligence artificielle (Mathieu Amalric) qui lui transmet bientôt une information alarmante : ses réserves en oxygène baissent dramatiquement lui laissant à peine plus d’une heure à vivre.

Une femme (Mélanie Laurent) se réveille dans un caisson médical de cryogénisation. Elle ne se souvient de rien : ni de son nom, ni de son passé, ni des circonstances qui l’ont conduite à cet endroit. Son seul contact avec le monde extérieur est la voix de l’intelligence artificielle (Mathieu Amalric) qui lui transmet bientôt une information alarmante : ses réserves en oxygène baissent dramatiquement lui laissant à peine plus d’une heure à vivre. Un père défaillant, qui a quitté une dizaine d’années plus tôt le domicile familial, végète dans un emploi minable de vigile. Pendant ce temps, sa femme meurt en défendant son petit commerce face à la mafia locale qui souhaite l’exproprier pour le compte d’un grand conglomérat. Sa fille, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, entend reprendre le flambeau, avec l’aide d’un avocat qui se consume d’amour pour elle. Elle aura besoin des pouvoirs télékinésiques dont son père est mystérieusement doté pour y parvenir.

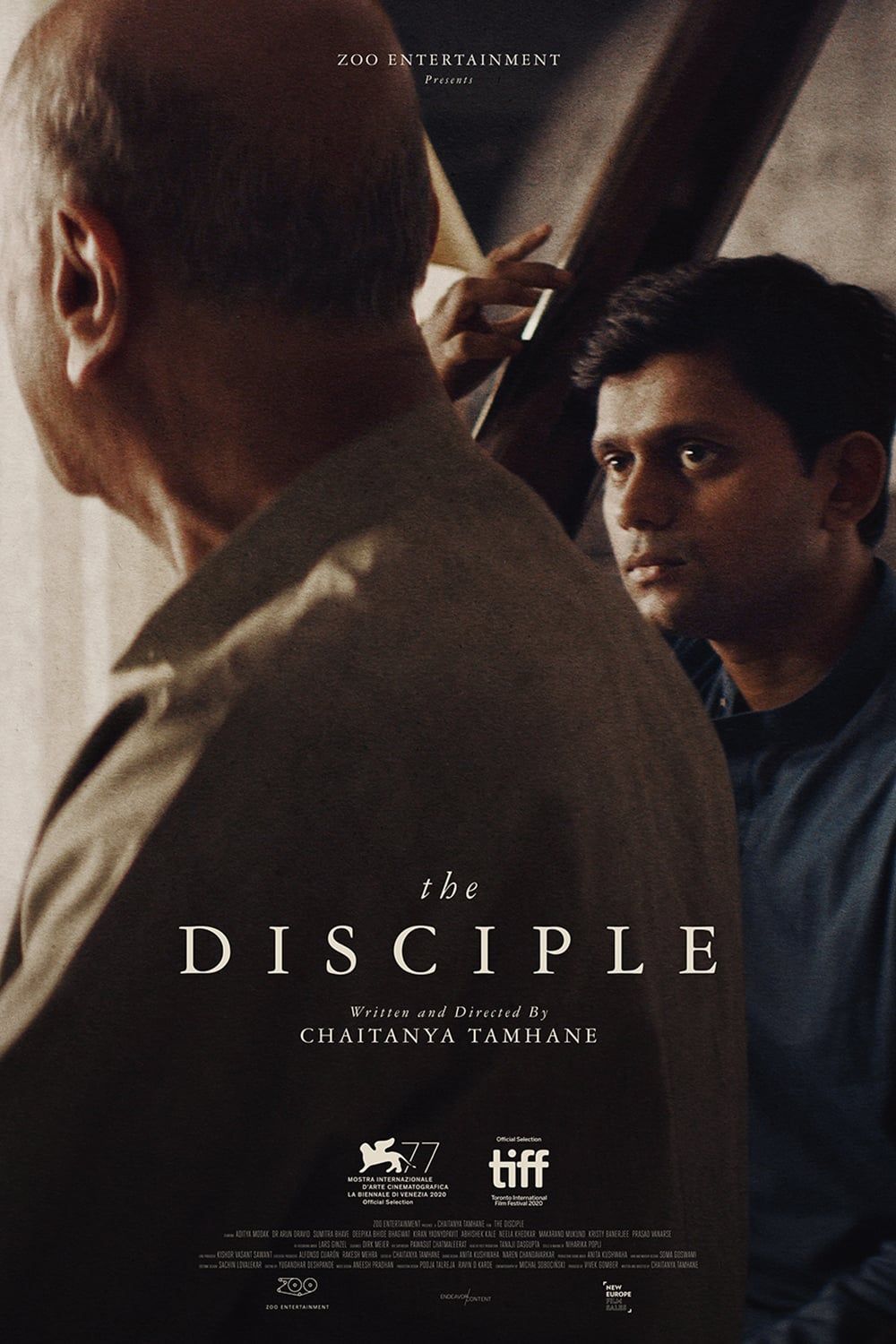

Un père défaillant, qui a quitté une dizaine d’années plus tôt le domicile familial, végète dans un emploi minable de vigile. Pendant ce temps, sa femme meurt en défendant son petit commerce face à la mafia locale qui souhaite l’exproprier pour le compte d’un grand conglomérat. Sa fille, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, entend reprendre le flambeau, avec l’aide d’un avocat qui se consume d’amour pour elle. Elle aura besoin des pouvoirs télékinésiques dont son père est mystérieusement doté pour y parvenir. Sharad chante depuis l’enfance. Il y a été poussé par un père passionné de musique qui, faute de réussir à en faire sa profession, a voulu à toute force transmettre à son fils la vocation qu’il n’avait pas. Sharad a été formé par un gourou qu’il sert avec dévotion et qui exige de lui, non sans dureté, l’excellence. Pour vivre, Sharad retranscrit de vieux enregistrements sur des supports électroniques et les propose à la vente. Bientôt, l’âge venant, il devient professeur de chant dans un collège. Mais le succès tarde toujours à venir.

Sharad chante depuis l’enfance. Il y a été poussé par un père passionné de musique qui, faute de réussir à en faire sa profession, a voulu à toute force transmettre à son fils la vocation qu’il n’avait pas. Sharad a été formé par un gourou qu’il sert avec dévotion et qui exige de lui, non sans dureté, l’excellence. Pour vivre, Sharad retranscrit de vieux enregistrements sur des supports électroniques et les propose à la vente. Bientôt, l’âge venant, il devient professeur de chant dans un collège. Mais le succès tarde toujours à venir.