Un jeune homme anonyme (Tom Holland) tombe amoureux sur les bancs du lycée d’Emily (Ciara Bravo). Dévasté de chagrin après sa rupture, il décide de s’engager dans l’armée. Mais le couple se reforme et les deux amoureux se marient juste avant ses classes et son départ pour l’Iraq. Il y servira comme infirmier et y verra mourir sous ses yeux plusieurs de ses frères d’armes.

Un jeune homme anonyme (Tom Holland) tombe amoureux sur les bancs du lycée d’Emily (Ciara Bravo). Dévasté de chagrin après sa rupture, il décide de s’engager dans l’armée. Mais le couple se reforme et les deux amoureux se marient juste avant ses classes et son départ pour l’Iraq. Il y servira comme infirmier et y verra mourir sous ses yeux plusieurs de ses frères d’armes.

Revenu deux ans plus tard, durablement traumatisé, il se soigne à l’oxycodone et développe une sévère dépendance. Il entraîne Emily dans ses addictions. Pour financer sa drogue, il n’a d’autre alternative que de devenir braqueur de banques.

Cherry est l’adaptation fidèle de l’autobiographie de Nico Walker qui a vécu le même parcours que son héros – à l’exception peut-être de son dénouement – et en a tiré un livre qui est vite devenu un best-seller. Ses droits furent immédiatement acquis par les frères Russo, les réalisateurs de quatre films de l’univers cinématographique Marvel : deux Captain America et deux Avengers (que je dois avouer, le rouge au front, n’avoir pas vus). Pour interpréter le héros de Cherry, ils ont recruté le jeune Tom Holland qui démontre ici qu’il est capable d’endosser d’autres rôles que celui de Spiderman.

Cherry est un film long, trop long (deux heures et vingt-deux minutes), auquel on ne saurait reprocher son manque de réalisme, mais qui brasse trop de sujets pour convaincre tout à fait. Dans sa première partie, il raconte la plongée dans l’enfer de la guerre d’un jeune conscrit. Le choix du titre – « Cherry » désigne le puceau, le bleu, le bleu-bite – et le sous-titre qui l’accompagne dans sa version québécoise (« l’innocence perdue ») semble indiquer que c’est là le sujet principal du film. Il a déjà été souvent traité : par Stanley Kubrick dans Full Metal Jacket, par Oliver Stone dans Platoon, par Sam Mendes dans Jarhead ou, plus récemment, dans 1917.

Dans sa seconde partie, Cherry traite d’un sujet différent, même s’il n’est pas sans lien avec le premier : la plongée dans l’enfer de la drogue provoquée par le PTSD (post traumatic stress disorder) que le héro ramène d’Iraq.

Là encore, le thème n’est pas nouveau. Beaucoup de films, parmi les plus grands, ont évoqué le traumatisme des soldats de retour du front : Taxi Driver, Voyage au bout de l’enfer, Rambo, Né un 4 juillet, Démineurs, American Sniper ou, plus récemment Un jour dans la vie de Billy Lynn …

Beaucoup d’autres ont traité de la spirale de l’addiction : Leaving Las Vegas (un de mes films préférés), Requiem for a Dream (idem), Las Vegas Parano, Trainspotting, Drugstore Cowboys, Breaking Bad (le couple que forment les deux héros de Cherry n’est pas sans rappeler Jesse Pinkman et sa compagne héroïnomane) ou plus récemment le très sensible My Beautiful Boy.

La circonstance qu’un sujet ait été traité au cinéma est-il une condition suffisante pour disqualifier le film suivant qui le traitera ? Certes pas. L’affirmer serait condamner le cinéma à une épuisante fuite en avant (même si certains des films les plus réussis des vingt dernières années sont précisément ceux qui s’aventurent sur des terrains jamais défrichés : Eternal Sunshine of a Spotless Mind, The Artist, La Forme de l’eau, La La Land, Parasite ….). L’affirmer charrie en outre une part de snobisme que je reconnais et que j’assume : « Ah ah ah ! bande d’analphabètes ! vous n’avez pas honte de ne pas avoir vu tel et tel film austro-hongrois en noir et blanc qui déjà, en 1912, traitait du même sujet ! »

Il n’en demeure pas moins que le cinéphile, parfois un peu élitiste, qui regarde Cherry a envie de dire à ceux qui seraient tentés de le regarder aussi : « Laissez tomber Cherry et regardez plutôt Full Metal Jacket et/ou American Sniper et/ou Leaving Las Vegas« .

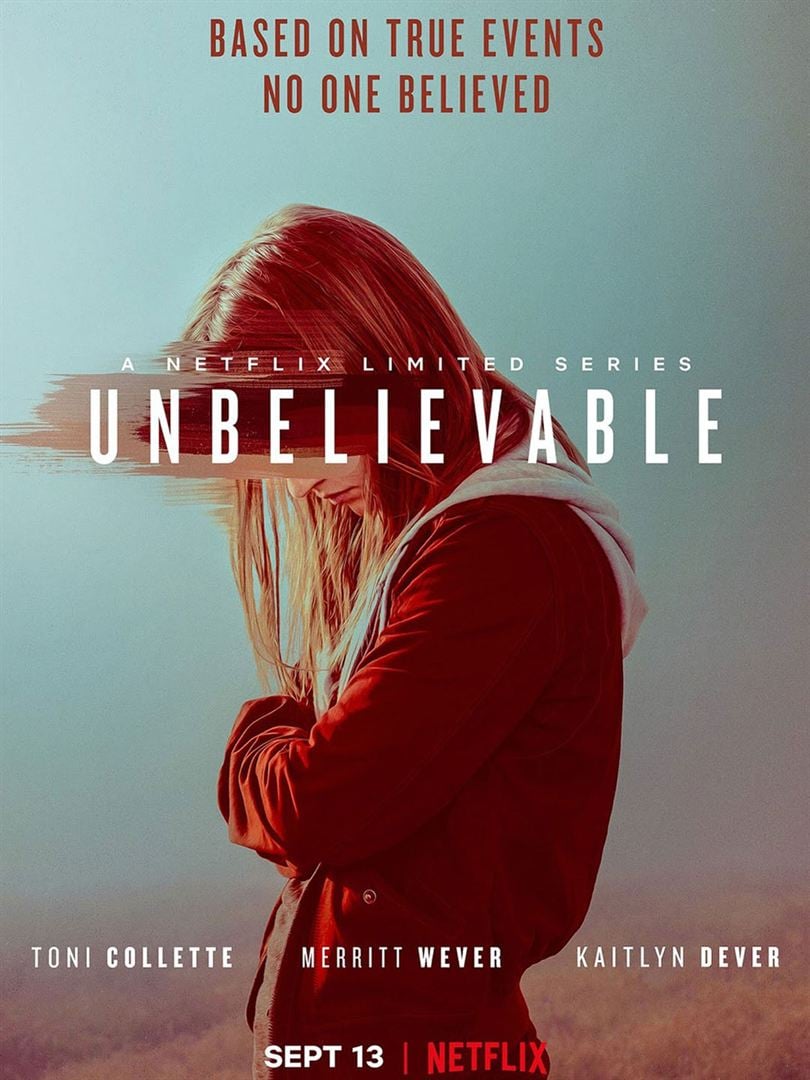

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

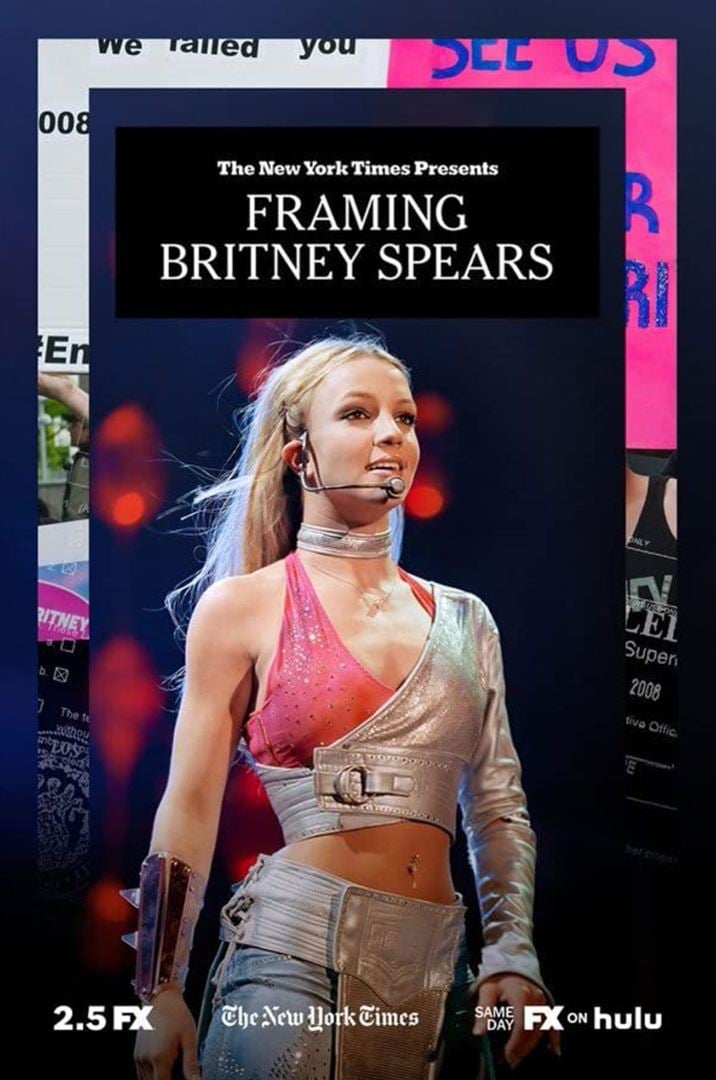

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse. Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi.

Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi. Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée.

Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée. Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

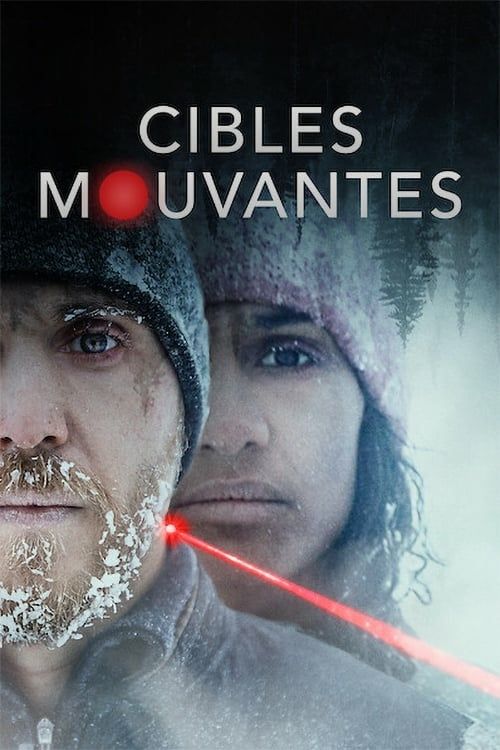

Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim. Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

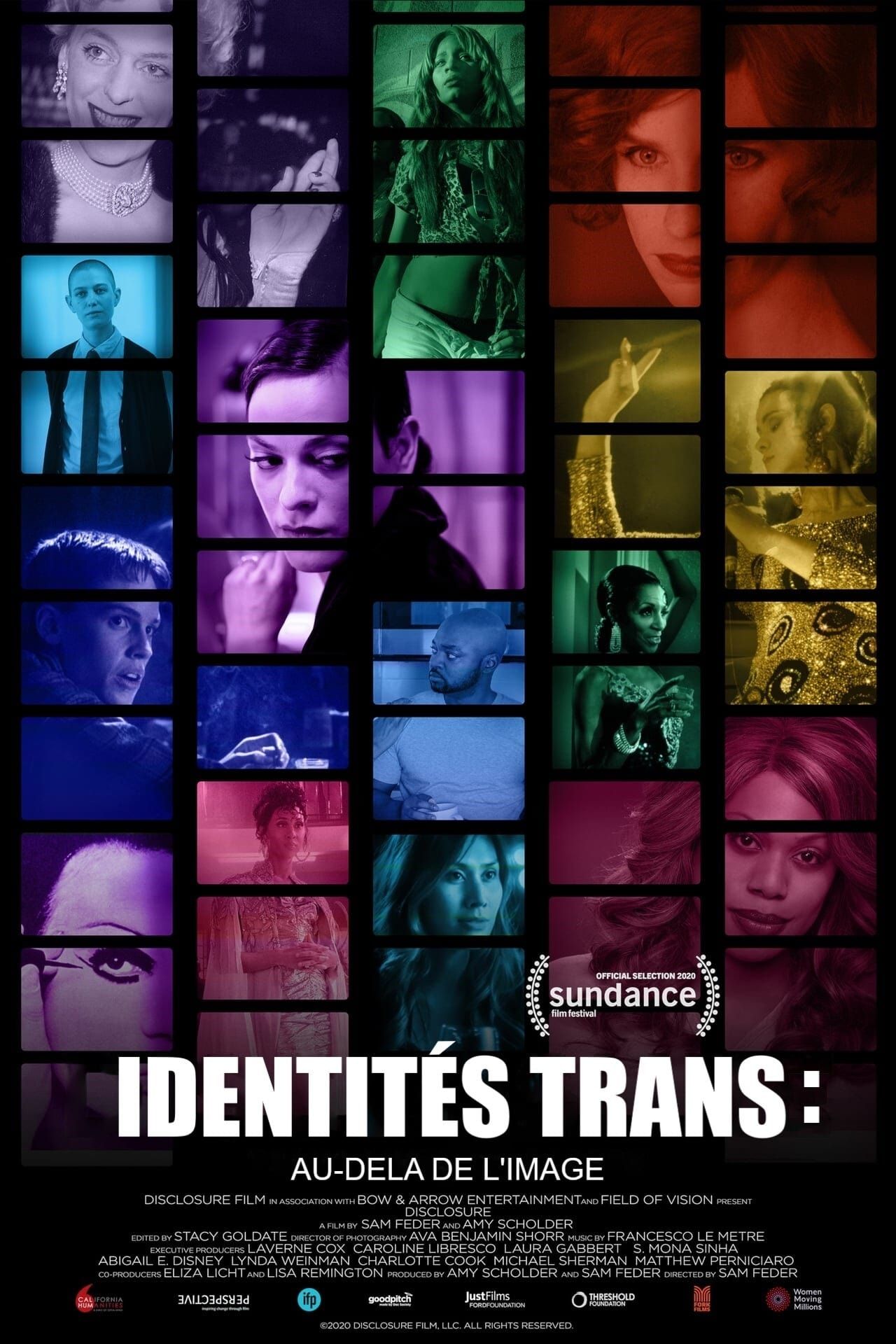

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes… Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

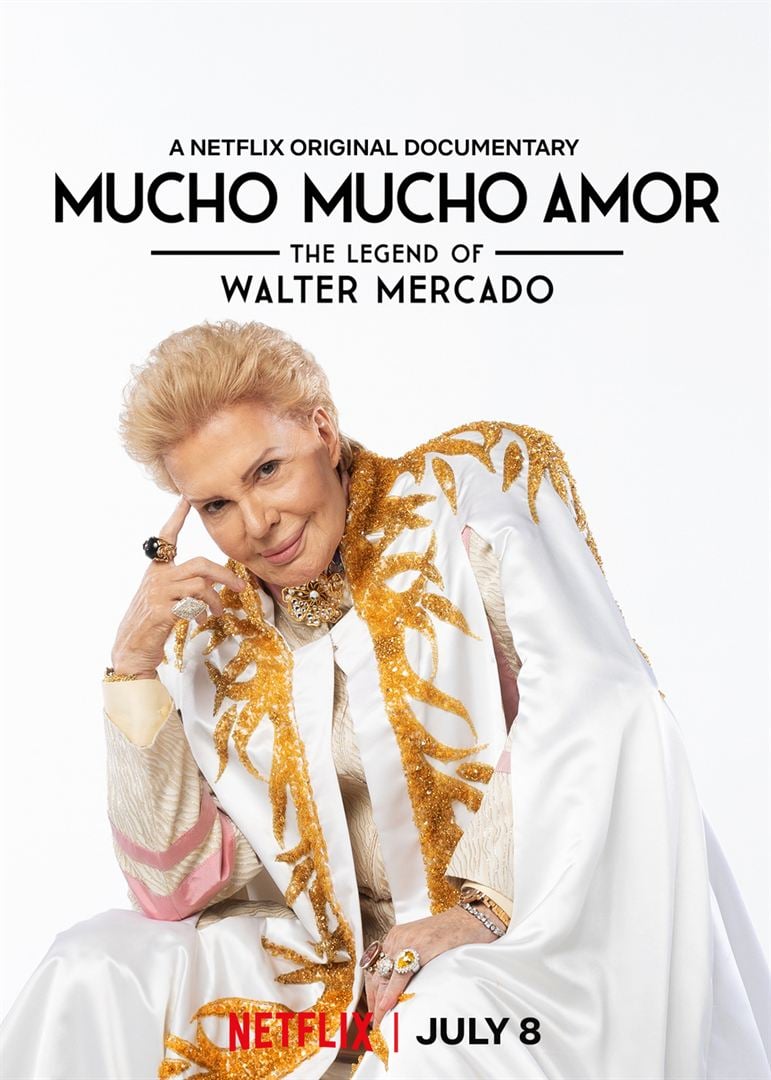

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat. Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star. La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

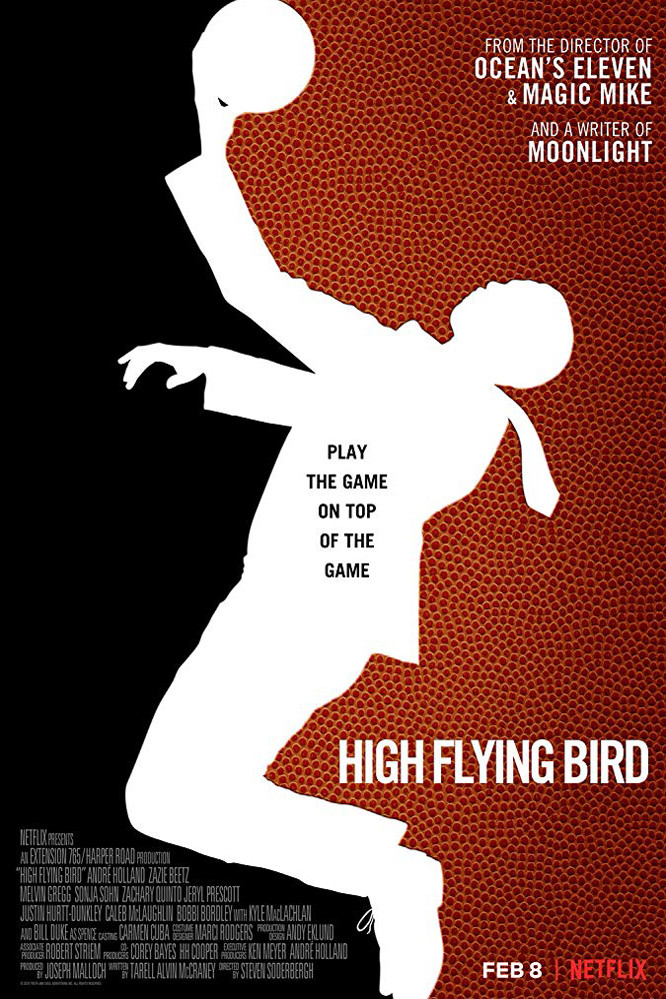

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. Ray Burke (André Holland, le héros de la série

Ray Burke (André Holland, le héros de la série