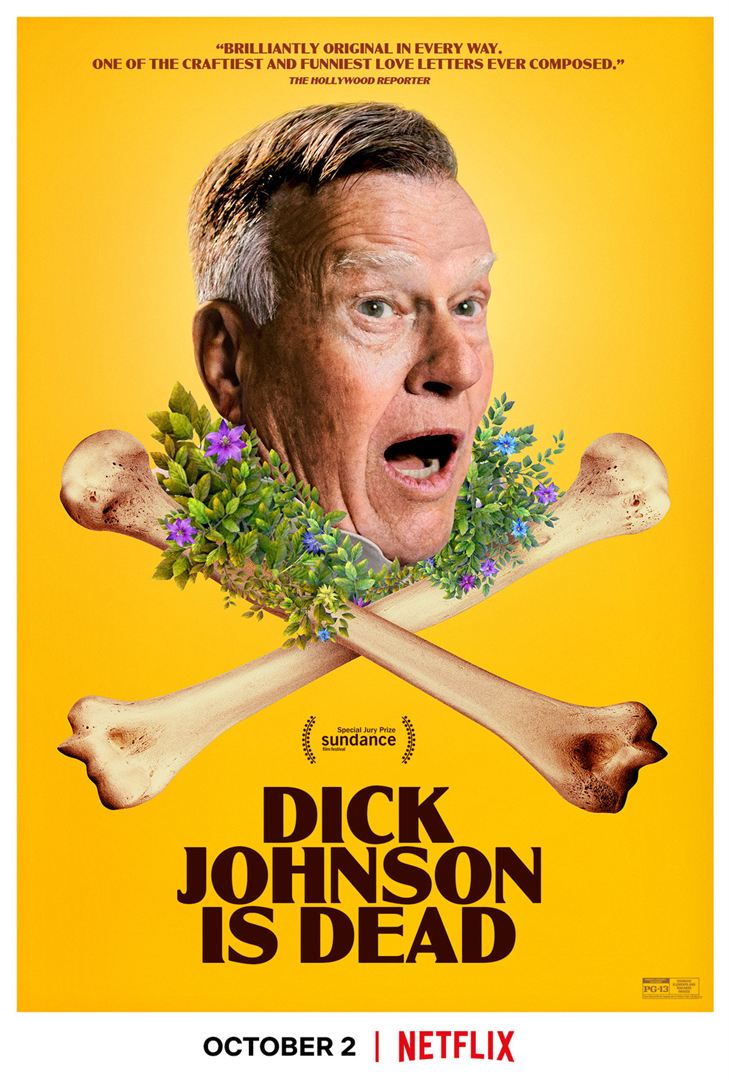

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

Pour conjurer l’inévitable, elle décide d’en faire le héros d’un documentaire loufoque où il jouera sa propre mort et son arrivée au paradis.

Dick Johnson Is Dead est à la fois très drôle et très émouvant. Ce documentaire bénéficie d’un personnage en or : Dick Johnson lui-même, un anti-Tatie Danielle. Cet octogénaire tout en rondeur, ancien psychiatre, est le père ou le grand-père qu’on rêverait tous d’avoir. D’où tient-il son inaltérable bonne humeur ? De sa foi profonde (il est adventiste du septième jour) ? De la vie qui semble-t-il lui fut douce même si on n’en apprend pas grand-chose ? De l’amour dont l’entourent sa fille et son fils ?

On le découvre à quatre vingt ans passés, veuf depuis déjà quelques années, entouré de ses petits-enfants bruyants et joueurs. Son état de santé déclinant l’oblige à fermer son cabinet de consultation (on travaille vieux aux Etats-Unis) et à quitter Seattle pour aller habiter à New York avec sa fille. Il lui faut vendre sa voiture et renoncer à conduire. C’est la première renonciation, douloureuse, à son indépendance. Il y en aura d’autres…

Dick Johnson Is Dead n’entretient aucun suspens et ne contient aucun coup de théâtre. La vie hélas n’en présente guère dont on sait d’avance l’inéluctable conclusion. C’est avec cette conscience éclairée et un solide sens de l’humour que Kirsten Johnson l’affronte. L’acceptation sereine de l’irrémissible dégradation de l’état de santé de son père est sa seule ligne de conduite. Elle n’exclut pas un profond chagrin et une sourde colère. Elle est ponctuée de ces scènes de pure comédie où elle filme la mort de son père dans un escalier glissant, au volant, sur un trottoir, etc.

Son documentaire pourra sembler nombriliste et un peu vain. Il n’en reste pas moins un témoignage profondément touchant d’amour filial.

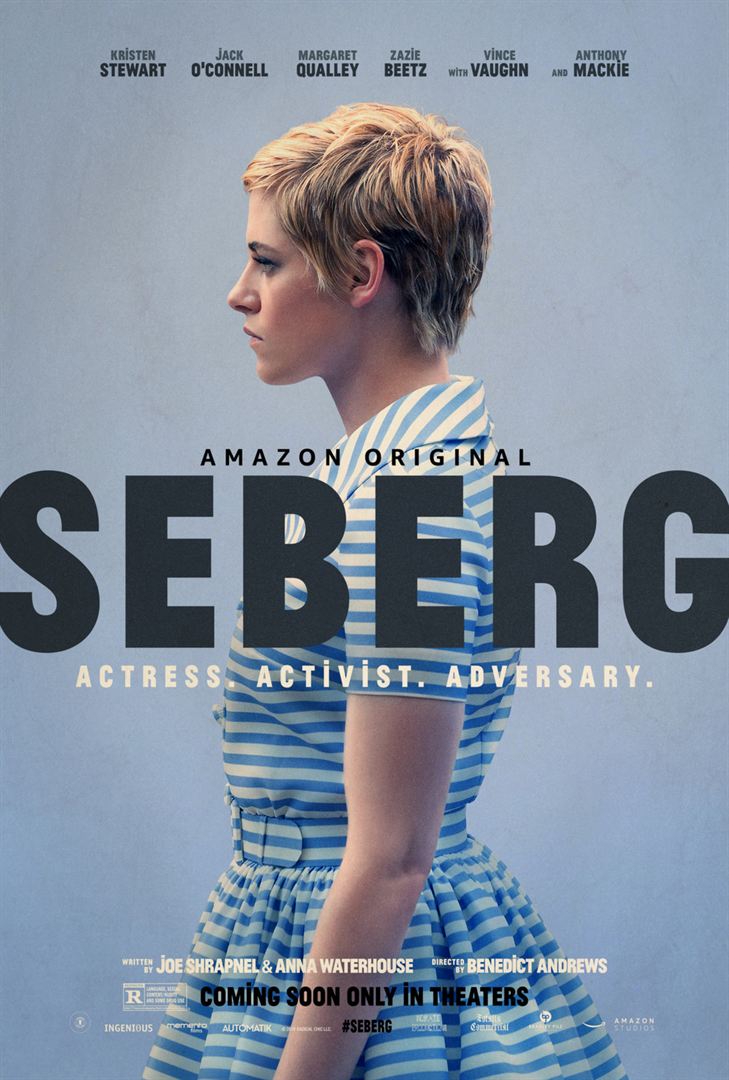

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

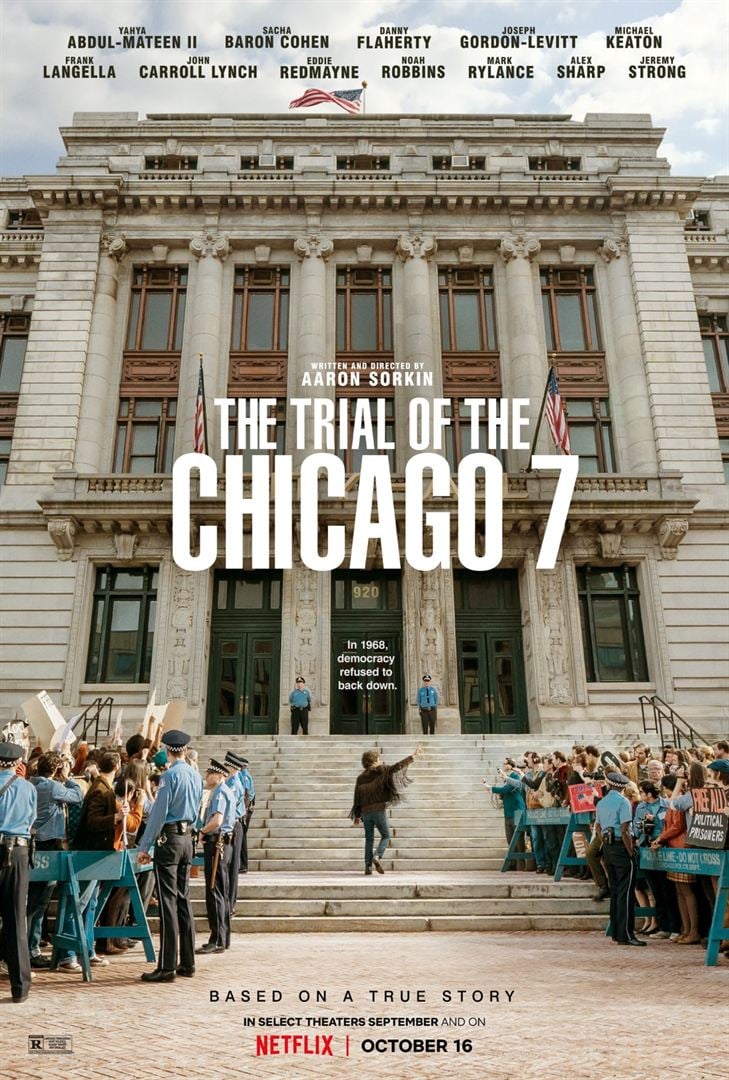

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils. Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles.

Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles. Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite.

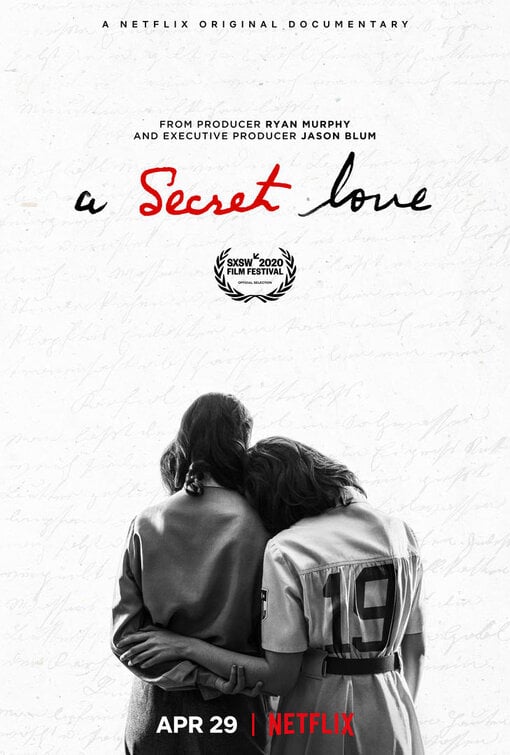

Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite. Pat Henschel et Terry Donahue, deux Canadiennes du Saskatchewan, se sont rencontrées en 1947. Terry était à l’époque joueuse de base-ball professionnelle. Elles ont vécu ensemble pendant 72 ans à Chicago. Elles ont caché leur amour toute leur vie à leur famille avant d’en faire la tardive révélation. Leur petit-neveu a filmé les dernières années de leurs vies.

Pat Henschel et Terry Donahue, deux Canadiennes du Saskatchewan, se sont rencontrées en 1947. Terry était à l’époque joueuse de base-ball professionnelle. Elles ont vécu ensemble pendant 72 ans à Chicago. Elles ont caché leur amour toute leur vie à leur famille avant d’en faire la tardive révélation. Leur petit-neveu a filmé les dernières années de leurs vies. Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.

Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence. La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise.

La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise. Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu.

Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu. À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble.

À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble. Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc.

Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc.