À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte.

À Alger, au début des années quatre-vingt-dix, Nedjma (Lyna Khoudri) vit à la cité universitaire. Elle étudie les lettres modernes. Passionnée de stylisme, elle dessine, découpe et coud des robes pour ses amies. Avec ses voisines de dortoir, Wassila, Samira et Kahina, elle mène la vie d’une jeune femme libérée, fait le mur, sort en boîte.

Mais la situation du pays se dégrade. L’islamisme gagne du terrain. Quand la sœur de Nedjma est assassinée sous ses yeux, la jeune femme décide d’organiser un défilé de mode.

Quatre héroïnes sur l’affiche. Mais une actrice qui crève l’écran : Lyna Khoudri. On l’avait remarquée dans Luna (un des meilleurs films de l’année dernière passé injustement inaperçu) et dans Les Bienheureux. Elle explose cet automne où on la verra dans le Nakache/Toledano Hors normes et dans la série de Canal + Les Sauvages avant d’avoir un rôle dans le prochain film de Wes Anderson The French Dispatch (aux côtés de Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Frances McDormand, Bill Murray, Benicio del Toro, Owen Wilson, Adrien Brody, Léa Seydoux… to name but a few!)

Il y a bien des façons de raconter la « décennie noire » traversée par l’Algérie dans les années quatre-vingt-dix. Les Bienheureux s’y était essayé du point de vue d’un couple d’Algériens cultivés faisant partie de l’intelligentsia (Nadia Kaci qu’on retrouve au générique de Papicha et Sami Bouajila). Le Harem de Madame Osmane l’avait fait en radioscopant un immeuble façon Les Choses de Perec.

Papicha décide de mettre au centre de l’histoire une bande de jeunes filles. Chacune a sa personnalité. Samira est voilée et fait ses prières. Kahina ne rêve que de départ. Nedjma et Wassila, son double, sont plus légères. Elles sont heureuses en Algérie et n’imaginent pas une autre vie. Mais elles ne peuvent concevoir que leurs libertés soient remises en cause par l’islamisme qui monte

Cette « bande de filles » – pour reprendre le titre du film de Céline Sciamma sorti en 2014 auquel Papicha emprunte la même fraîcheur – a son franc-parler. Les répliques fusent dans un sabir « françarabe », qui mélange les mots de français et d’arabe. L’ensemble a une énergie, une force roboratives.

Le film s’autorise certaines facilités. L’assassinat de Linda, la sœur aînée de Nedjma, est un événement trop important pour être traité si rapidement. Des seconds rôles sont trop brièvement esquissés qui auraient mérité plus d’attention, ainsi de la mère de Nedjma ou de sa directrice. Comme souvent dans un premier film, sa réalisatrice Mounia Meddour charge trop la barque.

Mais ses défauts lui seront pardonnés. Car Papicha, si remarquablement servie par son interprète principale, déborde d’énergie et suscite une vraie émotion.

En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business.

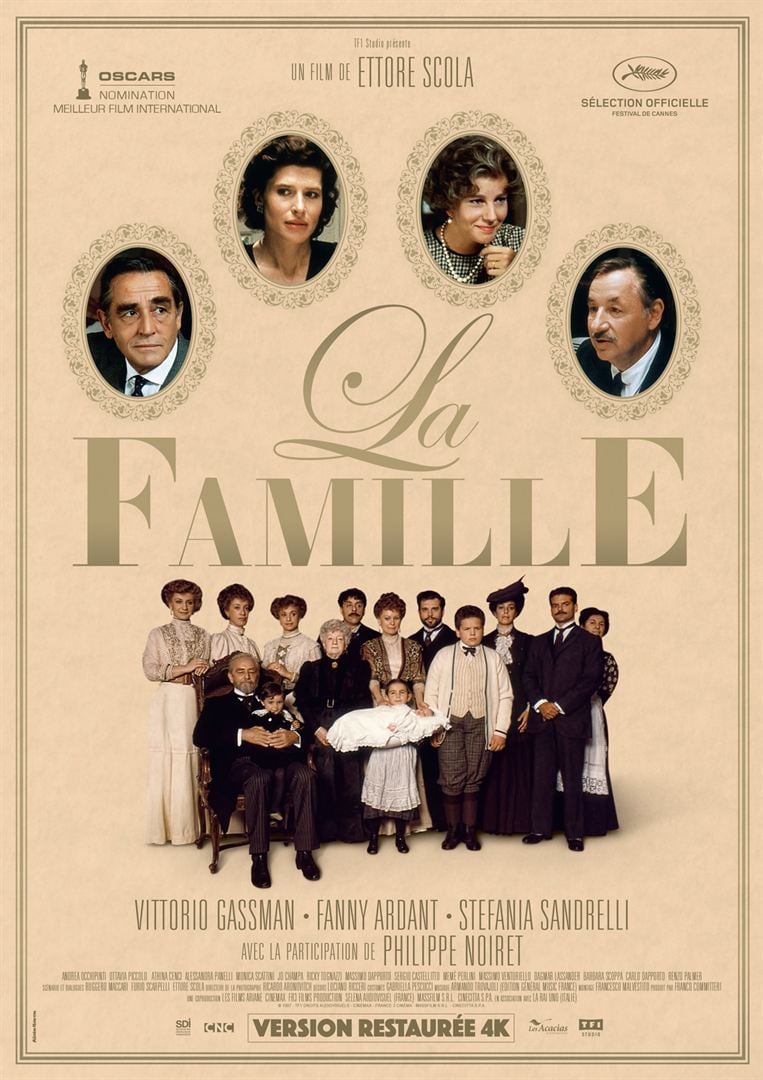

En 1979, Pierre Jarjean (Guillaume Canet) revient d’un long séjour au Wyoming pour racheter à son père (Rufus) la ferme familiale en Mayenne. Galvanisé par ce qu’il a découvert en Amérique, il compte bien appliquer les mêmes méthodes avant-gardistes et transformer la modeste exploitation en agri-business. Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants.

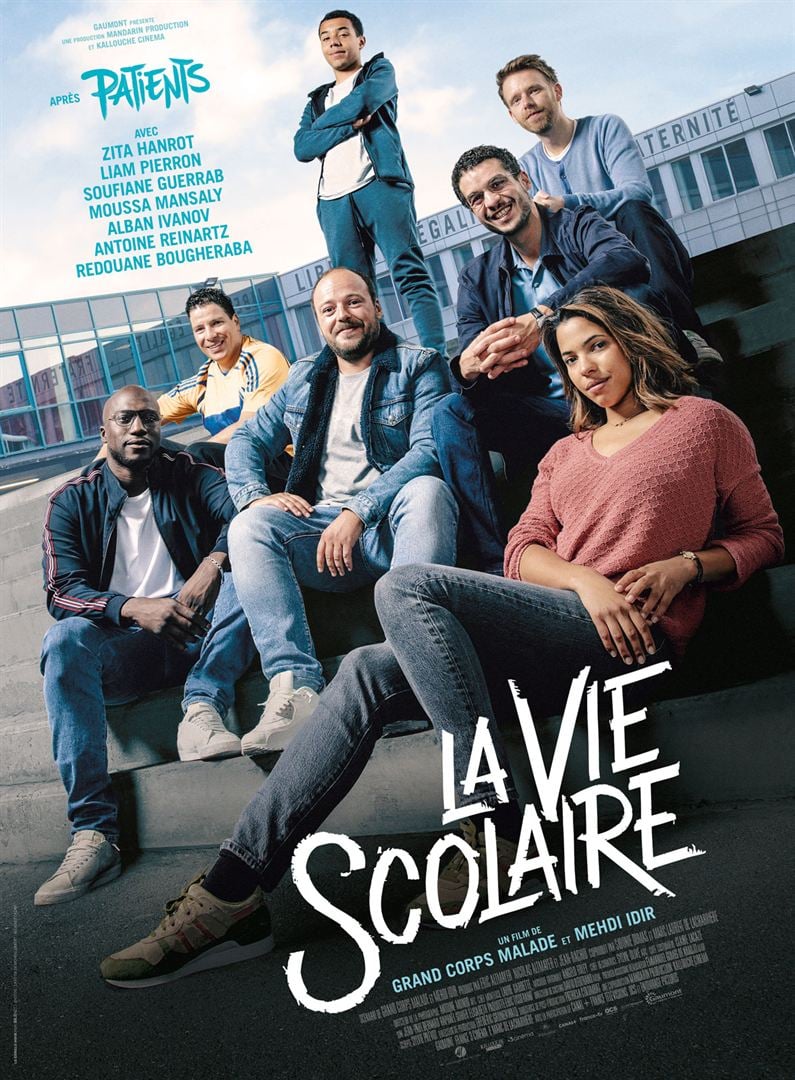

Carlo (Vittorio Gassman) célèbre son quatre-vingtième anniversaire. Il aura vécu toute sa vie dans le même appartement cossu du centre de Rome. Il y sera né, y aura grandi auprès de son frère Giulio, moins armé que lui face à la vie, qui finira par épouser Amelia, la bonne. Il y aura accueilli son épouse Béatrice (Stefania Sandrelli) dont il aura eu deux enfants et de nombreux petits-enfants. « La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur. Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans

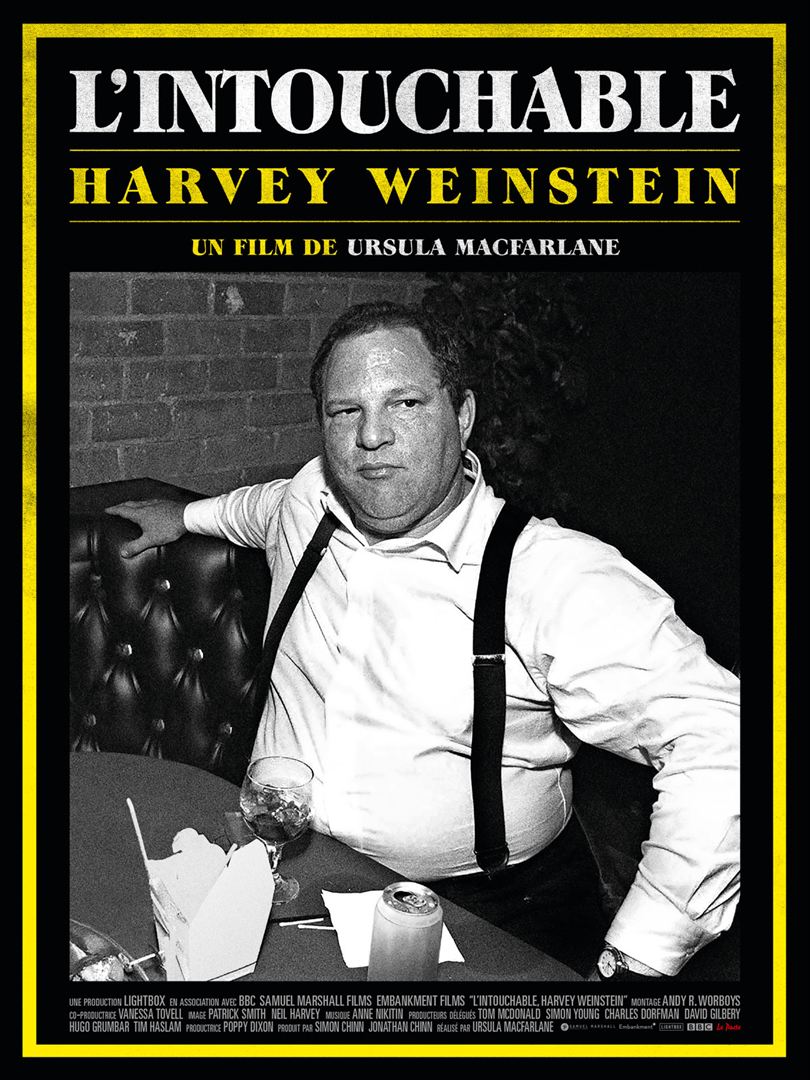

Dani (Florence Pugh qui tenait déjà le haut de l’affiche dans  Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…

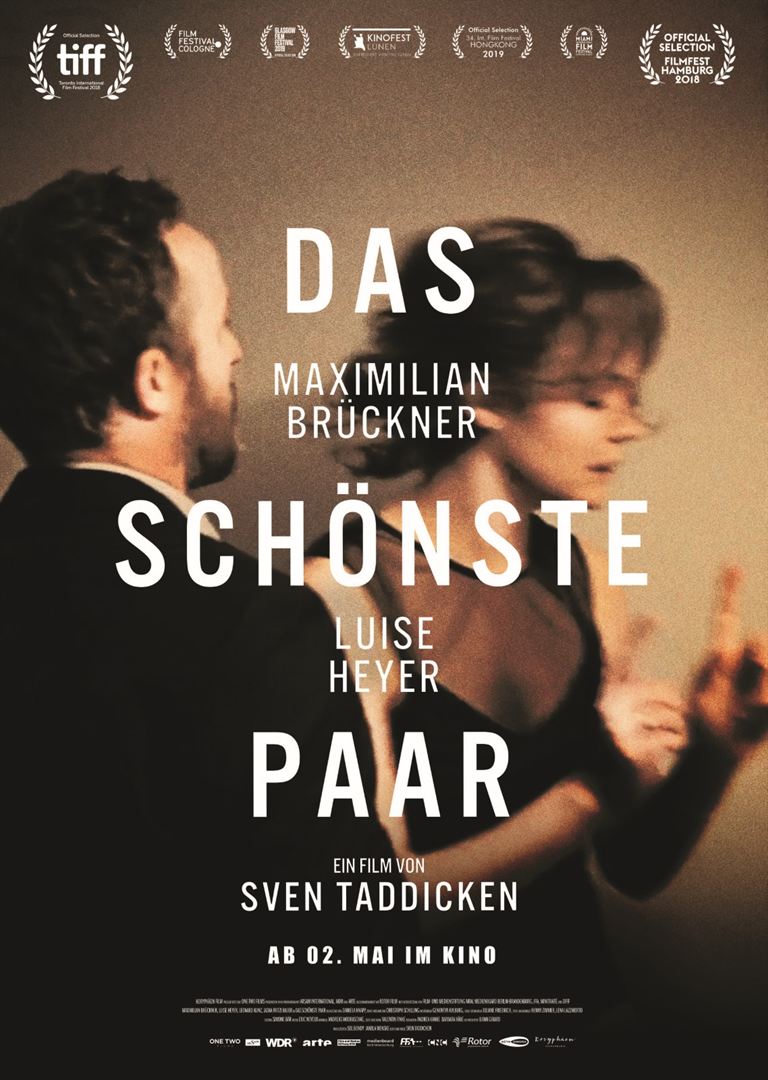

Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes… Jeune couple aimant, Malte et Liv sont en vacances aux Baléares quand ils sont violemment agressés par trois jeunes. Malte prend un coup de couteau et, impuissant, assiste au viol de Liv.

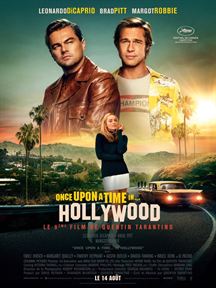

Jeune couple aimant, Malte et Liv sont en vacances aux Baléares quand ils sont violemment agressés par trois jeunes. Malte prend un coup de couteau et, impuissant, assiste au viol de Liv. Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami.

Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami. Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse.

Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse.