Des dizaines de patients attendent, une nuit de décembre 2018, au service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, après une manifestation des Gilets Jaunes. Parmi eux, Raf (Valeria Bruni-Tedeschi), la quarantaine, une dessinatrice en pleine crise conjugale avec son épouse Julie (Marina Foïs) qui tremble pour son fils Kevin, parti manifester et dont elle est sans nouvelles. Yann (Pio Marmaï), un routier nîmois en colère, monté à Paris pour manifester, dont la jambe a été blessée par une grenade de désencerclement. Et Kim (Aïssatou Diallo Sagna) qui enchaîne sa sixième nuit de garde, alors même que sa fille est malade, et qui tente avec toute la bonne volonté du monde et des moyens cruellement insuffisants, d’accueillir et de soulager la douleur des patients.

Des dizaines de patients attendent, une nuit de décembre 2018, au service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, après une manifestation des Gilets Jaunes. Parmi eux, Raf (Valeria Bruni-Tedeschi), la quarantaine, une dessinatrice en pleine crise conjugale avec son épouse Julie (Marina Foïs) qui tremble pour son fils Kevin, parti manifester et dont elle est sans nouvelles. Yann (Pio Marmaï), un routier nîmois en colère, monté à Paris pour manifester, dont la jambe a été blessée par une grenade de désencerclement. Et Kim (Aïssatou Diallo Sagna) qui enchaîne sa sixième nuit de garde, alors même que sa fille est malade, et qui tente avec toute la bonne volonté du monde et des moyens cruellement insuffisants, d’accueillir et de soulager la douleur des patients.

Catherine Corsini, figure installée de l’establishment cinématographique, réalisatrice notamment de Un amour impossible, adapté de Christine Angot, et La Belle Saison, mon coup de cœur de l’année 2016, s’attaque à un sujet casse-gueule et ouvertement politique. Son titre au singulier qui, au premier degré, évoque la fracture du coude qui conduit Raf à l’hôpital, est en fait pluriel. La fracture dont elle parle est triple.

Premièrement, fracture dans le couple. Le film raconte la crise conjugale de deux femmes qui vivent ensemble depuis dix ans. L’hystérie de chaque instant de Raf a achevé d’éloigner Julie qui souhaite rompre et déménager. Hantée par la peur de l’abandon, hyper-possessive, Raf ne l’accepte pas et invente tous les prétextes pour retenir Julie.

Deuxièmement, fracture dans la société. C’est la crise des Gilets Jaunes bien sûr qui est évoquée à travers le personnage de Yann, bouillant de rage et de colère, contre une vie de petits boulots, un salaire de misère et le sentiment humiliant de n’être ni écouté ni respecté.

Troisièmement, fracture à l’hôpital. Un service public gratuit où l’on soigne tous les malades sans considération de son statut. Mais un service public menacé par le manque de moyens et les cadences infernales.

La barque aurait pu être lourde et La Fracture sombrer. Tel est d’ailleurs l’avis de quelques amis particulièrement critiques avec ce film. Tel n’est pas le mien.

J’ai au contraire particulièrement goûté la fluidité de l’écriture de ce scénario qui maintient le rythme et l’intérêt sans temps mort. Unité de temps, unité de lieu, unité d’action : après un court prologue, tout se passe entre les quatre murs de l’hôpital bientôt assiégé par les forces de l’ordre qui veulent y poursuivre les Gilets jaunes qui y ont reflué.

Outre la qualité de son écriture, le principal atout de La Fracture est dans son interprétation. Avec une double mention pour Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaï. Le registre de la première n’est pas nouveau : l’hystérie ; mais elle l’interprète avec un tel talent qu’on ne peut qu’applaudir à sa prestation. Pio Marmaï lui aussi ne sort guère de sa zone de confort : celle du chien fou à la Dewaere ; mais là encore, il y est excellent.

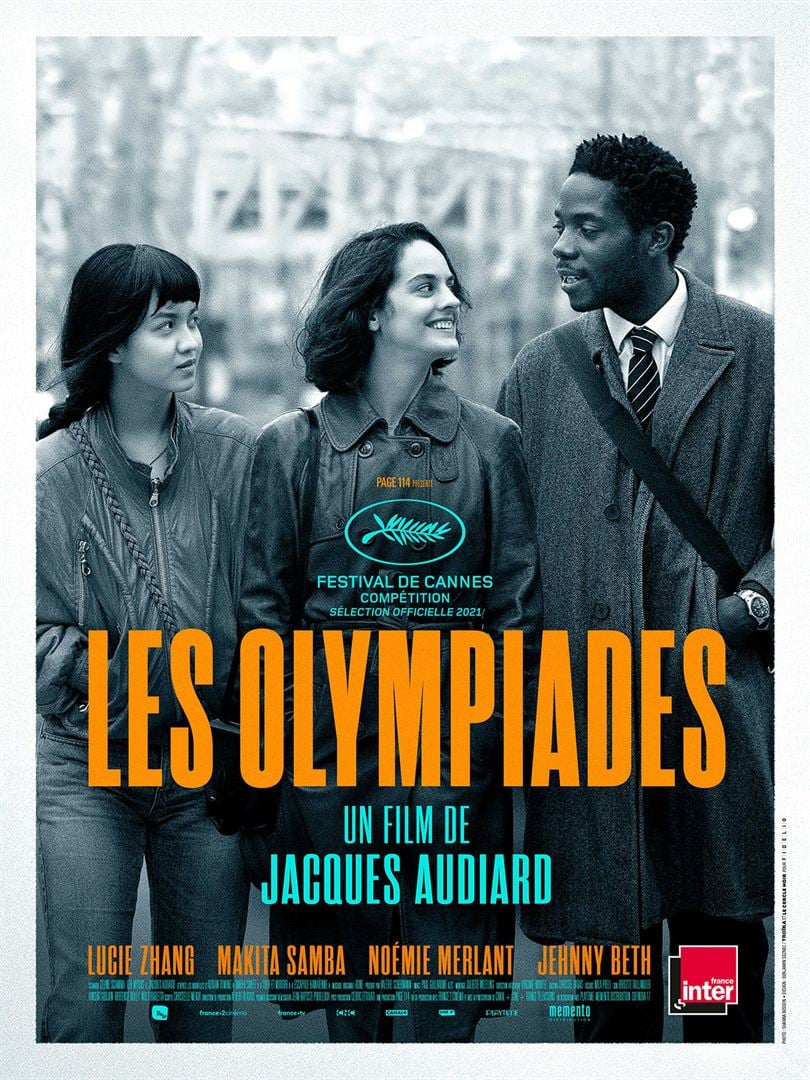

De nos jours, dans le quartier des Olympiades, à Paris 13ème, quatre jeunes gens se croisent, se séduisent, s’aiment, se quittent, se retrouvent….

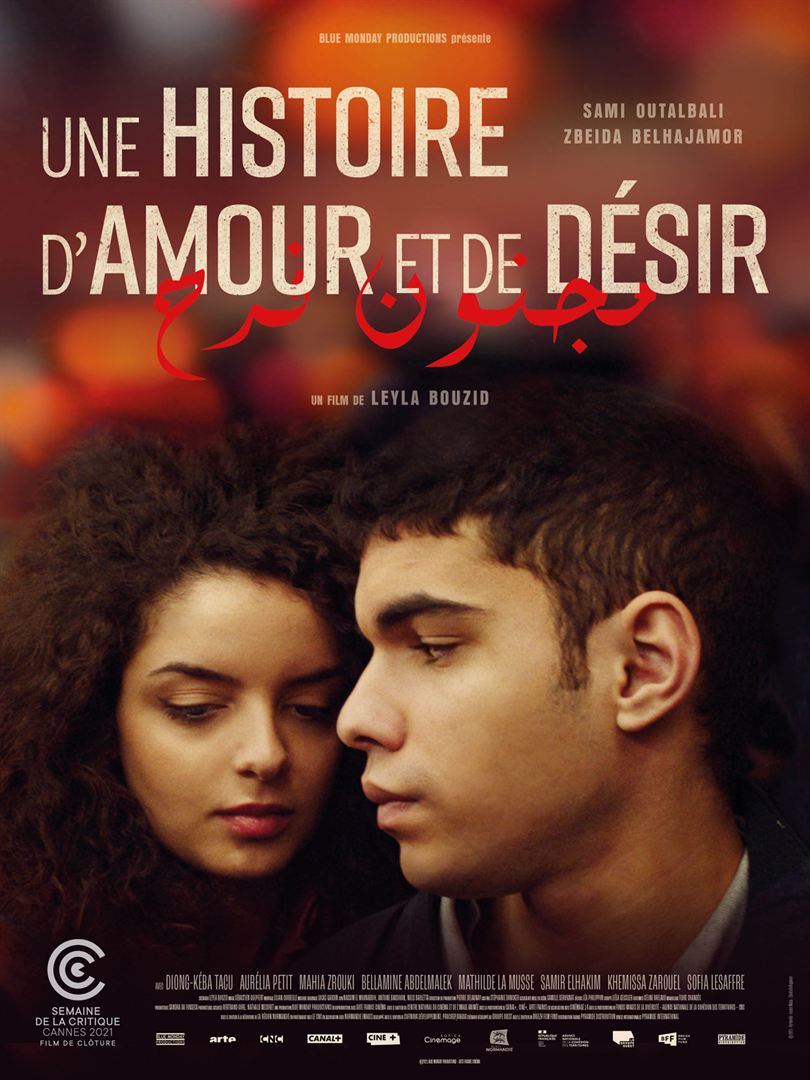

De nos jours, dans le quartier des Olympiades, à Paris 13ème, quatre jeunes gens se croisent, se séduisent, s’aiment, se quittent, se retrouvent…. Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste.

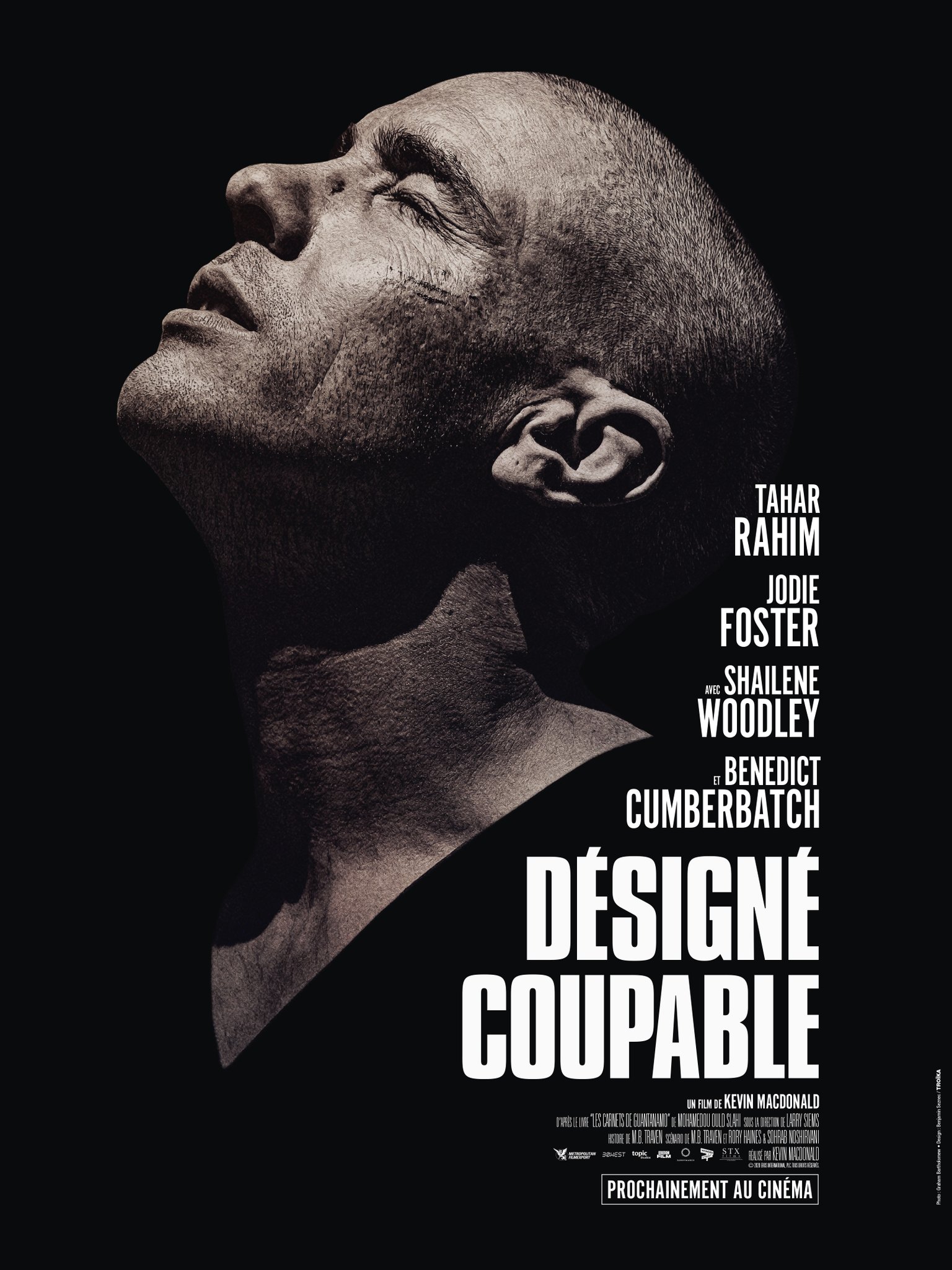

Ahmed et Farah se rencontrent le premier jour de la rentrée à la Sorbonne, sur les bancs de la fac de lettres, dans un cours consacré à la poésie arabe galante. Lui (Sam Outalbali), fils d’immigré algérien, vient du 9-3. Elle (Zbeda Belhajamor) débarque tout droit de Tunisie. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat. Mais chacun l’exprime à sa façon. Lui, engoncé dans les codes virilistes des cités, combat le désir qu’il éprouve. Elle, plus libérée, ne comprend pas ce garçon qui lui résiste. Désigné coupable – en version originale The Mauritanian – raconte l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) qui fut arrêté fin 2001 en Mauritanie, transféré d’abord en Jordanie puis en Afghanistan et enfin à Guantánamo en 2004 où il resta emprisonné jusqu’en 2016.

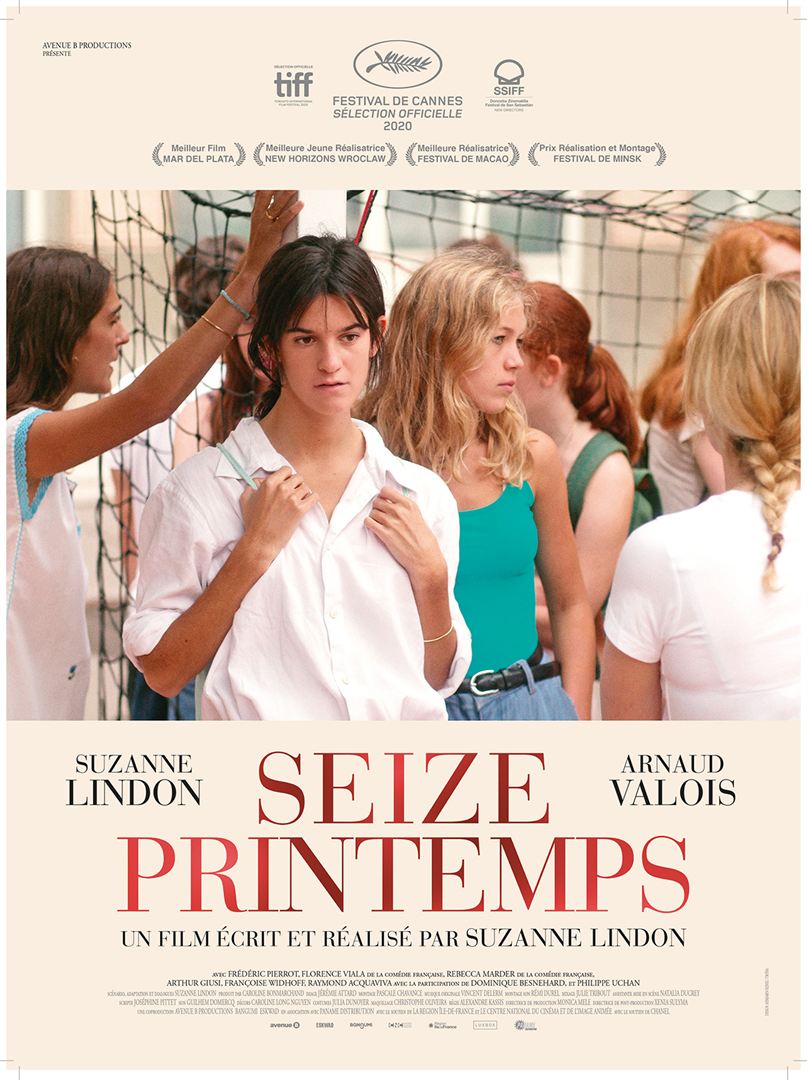

Désigné coupable – en version originale The Mauritanian – raconte l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) qui fut arrêté fin 2001 en Mauritanie, transféré d’abord en Jordanie puis en Afghanistan et enfin à Guantánamo en 2004 où il resta emprisonné jusqu’en 2016. Suzanne a seize ans et Suzanne s’ennuie. Elle vit à Paris avec ses parents et sa sœur cadette dans un appartement cossu d’un immeuble bourgeois sur la butte Montmartre. De ses camarades, elle ne partage ni les joies ni les peines.

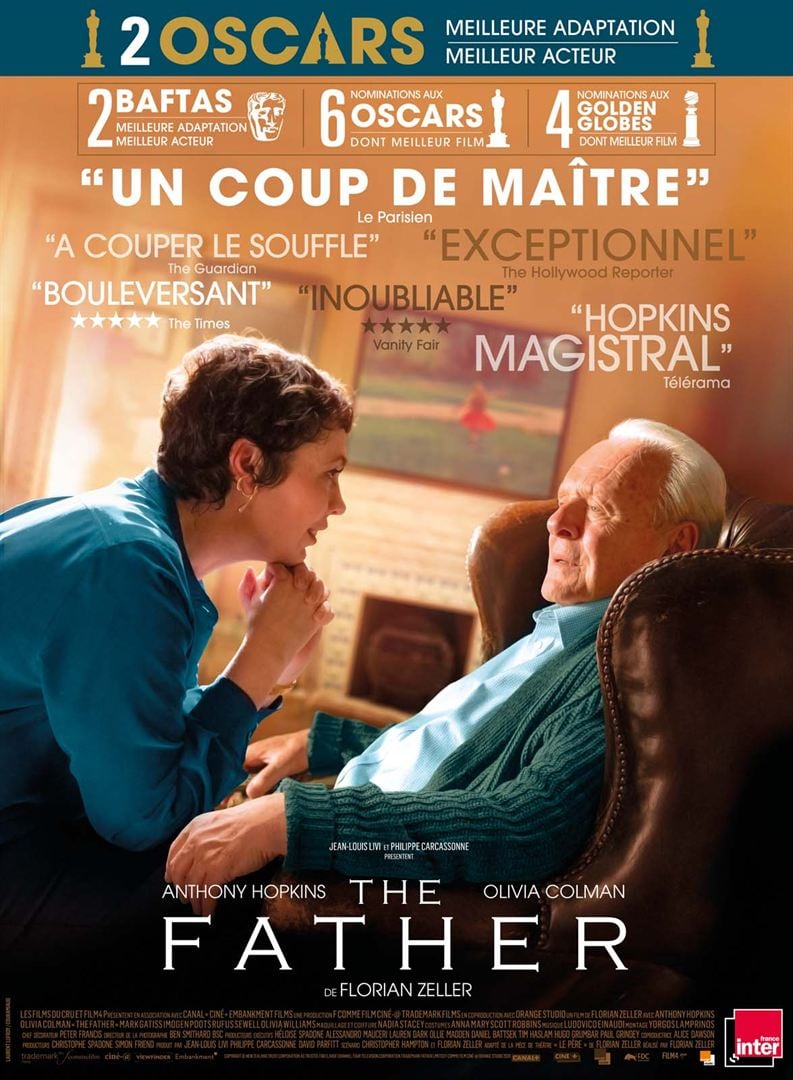

Suzanne a seize ans et Suzanne s’ennuie. Elle vit à Paris avec ses parents et sa sœur cadette dans un appartement cossu d’un immeuble bourgeois sur la butte Montmartre. De ses camarades, elle ne partage ni les joies ni les peines. Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution. 1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial. Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours.

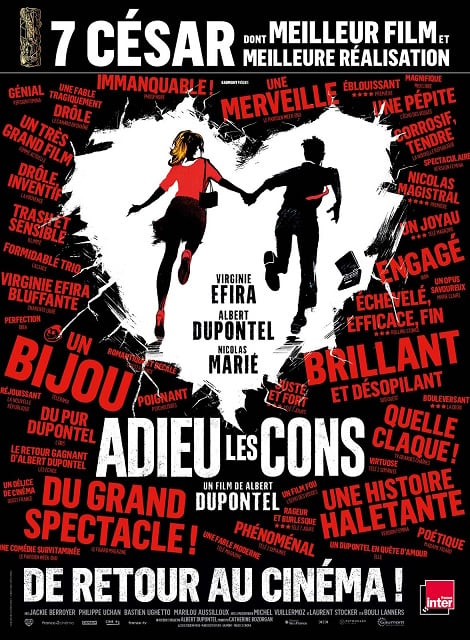

Ascoval est une aciérie du nord de la France placée en redressement judiciaire fin 2017 qui, grâce au soutien de l’État, a disposé de douze mois pour trouver un repreneur. Le documentariste Eric Guéret a filmé cet angoissant compte à rebours. Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ?

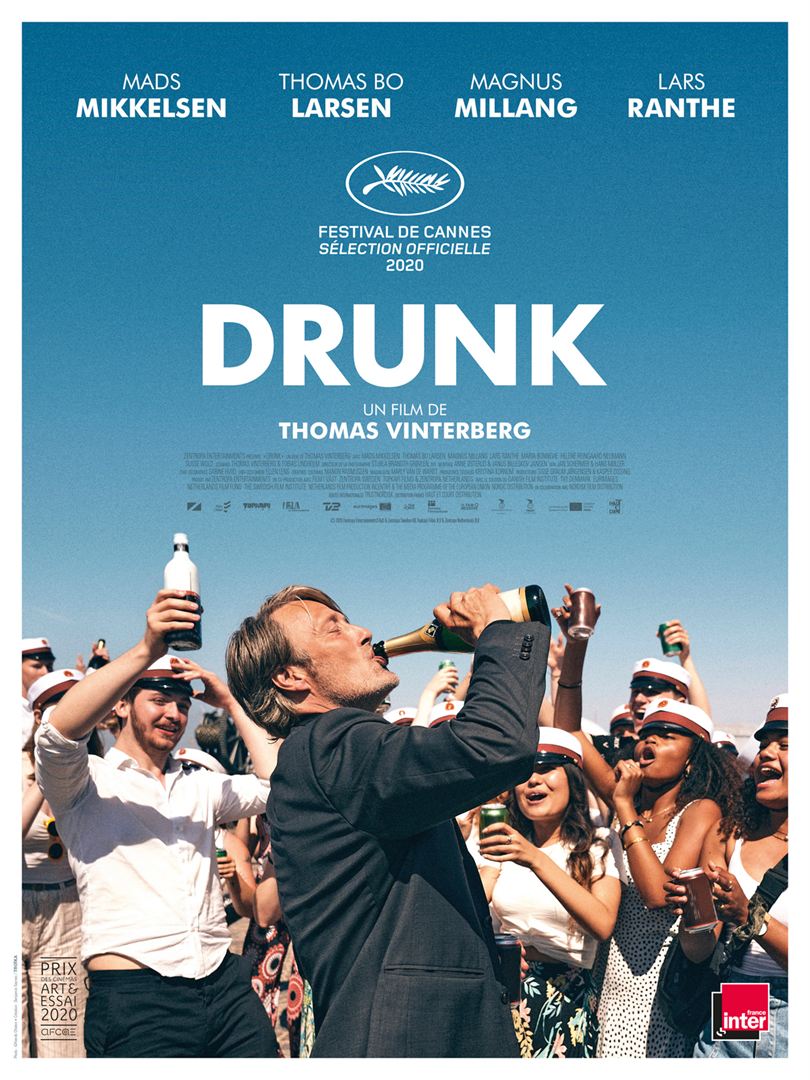

Suze Trapet (Virginie Effira), la petite quarantaine, apprend qu’elle n’en a plus que pour quelques mois à vivre. Son dernier désir : retrouver le fils dont elle a accouché sous X quand elle avait quinze ans à peine. Un farfelu concours de circonstances la met en contact avec un informaticien dépressif (Albert Dupontel) et avec un archiviste aveugle (Nicolas Marié). L’improbable trio, poursuivi par la police, réussira-t-il à retrouver le fils de Suze ? Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse.

Quatre enseignants danois décident de combattre leur crise de la quarantaine en s’alcoolisant. Dans un premier temps, le résultat est efficace : les inhibitions sautent, la vie devient plus gaie. mais à la longue, l’alcoolisation devient dangereuse.