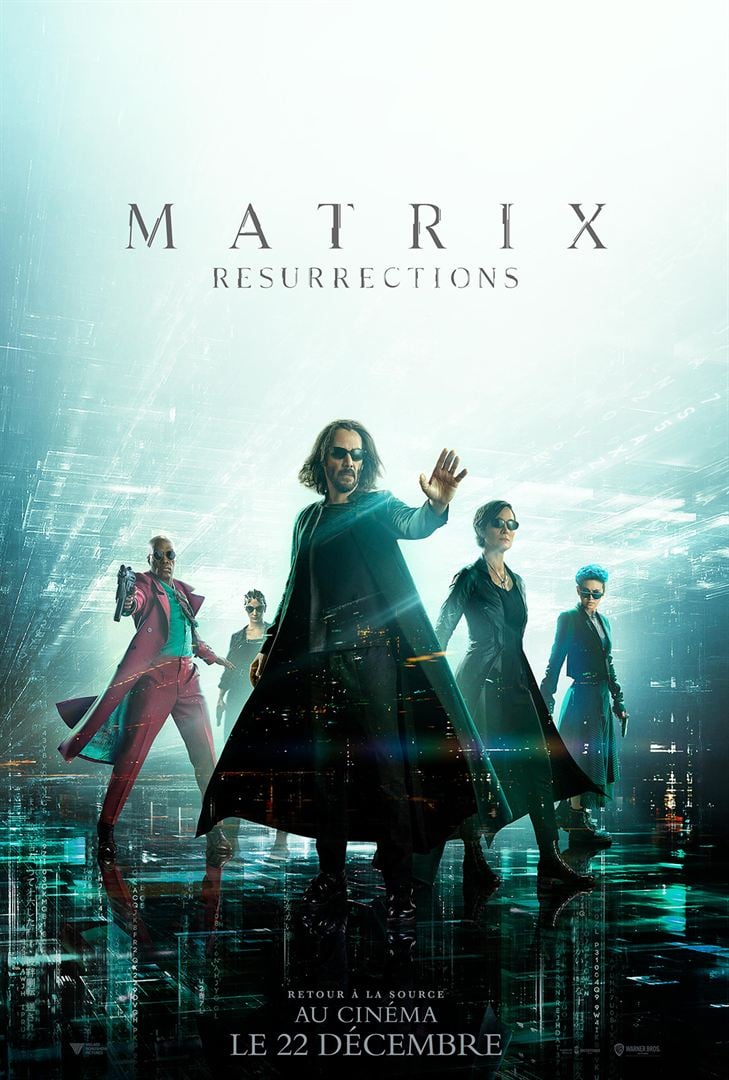

De nos jours, à San Francisco, Thomas Anderson (Keanu Reeves) est un développeur de jeu vidéos anonyme. Vingt ans plus tôt, il a créé le jeu Matrix qui remporta un vif succès. On lui demande d’en concevoir la suite. Thomas suit une analyse pour comprendre les réminiscences qui l’assaillent. Dans un café il fait la connaissance de Tiffany (Carrie-Anne Moss) qu’il a aussitôt le sentiment d’avoir déjà rencontrée.

De nos jours, à San Francisco, Thomas Anderson (Keanu Reeves) est un développeur de jeu vidéos anonyme. Vingt ans plus tôt, il a créé le jeu Matrix qui remporta un vif succès. On lui demande d’en concevoir la suite. Thomas suit une analyse pour comprendre les réminiscences qui l’assaillent. Dans un café il fait la connaissance de Tiffany (Carrie-Anne Moss) qu’il a aussitôt le sentiment d’avoir déjà rencontrée.

Thomas Anderson est en fait la réincarnation de Neo, le héros qui sacrifia sa vie pour sauver l’humanité à la fin de Matrix 3. Prisonnier de la Matrix, cette réalité virtuelle qui copie à s’y méprendre la réalité, dans laquelle les humains ont été replongés par les machines, Thomas est retrouvé par Bugs, une jeune combattante, puis par Morpheus qui lui proposent de retrouver Trinity et de reprendre le combat.

Voilà dix-huit ans qu’on attendait la suite de Matrix …. ou plutôt qu’on ne l’attendait pas, la trilogie futuriste se terminant par la mort de son héros et par l’assurance de ses deux réalisateurs, les frères Wachowski, qu’elle n’en aurait pas.

Voici donc cette suite – ou ce reboot – avec une curieux assemblage d’anciens acteurs (à commencer bien sûr par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui ont pourtant allègrement dépassé la cinquantaine et qu’on voudrait nous faire croire qu’ils ont vingt ans de moins) et de nouveaux dans le rôle d’anciens (Lawrence Fishburne a été remplacé par Yahya Abdul-Mateen, Hugo Weaving par Jonathan Groff sans qu’on sache avec certitude si c’est faute d’accord sur leur cachet ou pour des motifs inhérents à la logique de l’intrigue).

Je l’ai vu hier en « avant-première » dans une salle quasi-comble. « Avant-première » : l’expression est prétentieuse car il s’agissait pour la plupart des cinémas qui le programmait ce mercredi d’en avancer la sortie de quelques heures au mardi soir. Dans la salle, à ma grande surprise, j’étais quasiment le plus vieux spectateur. Je calculais vainement : ces post-adolescents assis à côté de moi étaient-ils en âge d’avoir vu les premiers Matrix au cinéma ? certainement pas ! Ils étaient à peine nés. Mais ils les ont vus – et peut-être revus – en DVD et en ont certainement gardé un souvenir beaucoup plus frais que moi.

Je me souvenais certes – sans en avoir jamais été pour autant un inconditionnel afficionado – de Matrix, de ses innovations visuelles (ah ! l’effet bullet time, tellement copié qu’il en est devenu éculé) et de la thèse dans l’air du temps qu’il défendait alors (rarement un blockbuster fit-il l’objet de tant d’exégèses philosophiques) : nous vivons dans une illusion algorithmique forgée par les intelligences artificielles que nous avons créées mais qui nous ont dépassés. La messe me semblait dite et je ne voyais pas très bien ce qu’un nouvel épisode y rajouterait.

2h28 d’interminables pyrotechnies plus tard, je n’étais guère plus convaincu. Matrix 4 tourne en rond et se mord la queue (fine allusion au chat du psychanalyste) sans rien apporter ni rien démontrer, sinon que l’amour est plus fort que la mort (sic).

Je n’ai pas compris grand-chose à ce Matrix 4. La raison en est d’abord que le film est passablement incompréhensible. C’est à se demander d’ailleurs si l’inintelligibilité n’est pas devenue un objectif en soi (voilà que je m’exprime comme un vieux réac !), les blockbusters trop faciles à comprendre étant ipso facto déconsidérés. La raison en est ensuite et surtout qu’il n’est pas destiné à un quinquagénaire ramolli qui a vu à leur sortie en 1999 et en 2003 les trois premiers épisodes et n’en a gardé qu’un souvenir très flou. Il est destiné à tous ces geeks de la génération Y ou Z qui regardent Matrix devant leurs ordinateurs et en regarderont bientôt – ou piratent peut-être déjà – le quatrième épisode dans la foulée des trois premiers. Dans ce contexte là, l’intrigue deviendra beaucoup plus compréhensible et les clins d’oeil beaucoup plus savoureux.

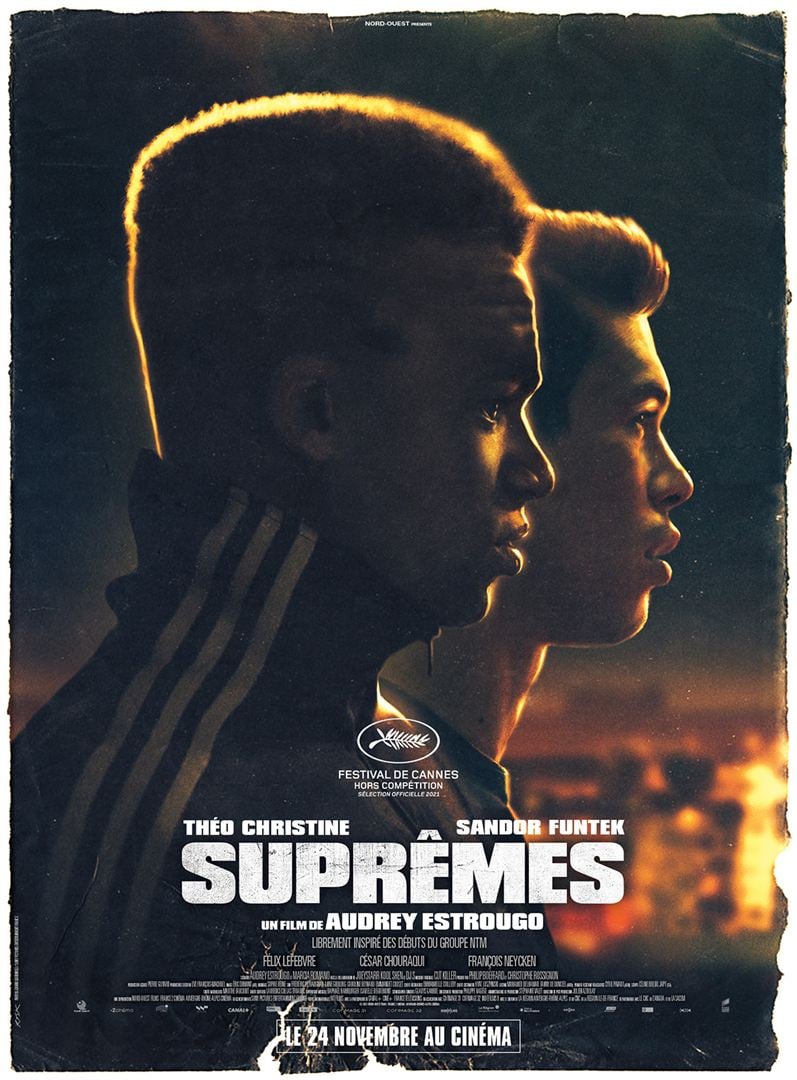

Nous sommes à la fin des années 80, dans les cités du 9-3. Le rap vient d’arriver en France. Didier et son ami Bruno, deux graffeurs, écrivent des textes qui expriment leur colère et leur mal-être ; leur ami Franck les met en musique. Un groupe se crée. Il s’appellera Supreme NTM. Didier, Bruno et Franck prennent des noms de scène : ce sera JoeyStarr, Kool Shen et DJ S. Un manager prendra le destin du groupe en main ; un autre les fera signer chez Sony où ils sortiront leur premier album en 1991.

Nous sommes à la fin des années 80, dans les cités du 9-3. Le rap vient d’arriver en France. Didier et son ami Bruno, deux graffeurs, écrivent des textes qui expriment leur colère et leur mal-être ; leur ami Franck les met en musique. Un groupe se crée. Il s’appellera Supreme NTM. Didier, Bruno et Franck prennent des noms de scène : ce sera JoeyStarr, Kool Shen et DJ S. Un manager prendra le destin du groupe en main ; un autre les fera signer chez Sony où ils sortiront leur premier album en 1991. Jessica (Tilda Swinton) est Anglaise et vit en Colombie à Medellin. Elle est venue quelques jours à Bogota au chevet de sa sœur. Mais son sommeil est soudain troublé par un bruit sourd et violent. Pour lutter contre cet acouphène déstabilisant, Jessica consulte sans succès un médecin. Elle contacte un acousticien dont elle perdra ensuite la trace. Elle croise le chemin d’une archéologue française (Jeanne Balibar) qui lui montre des restes humains retrouvés dans des excavations.

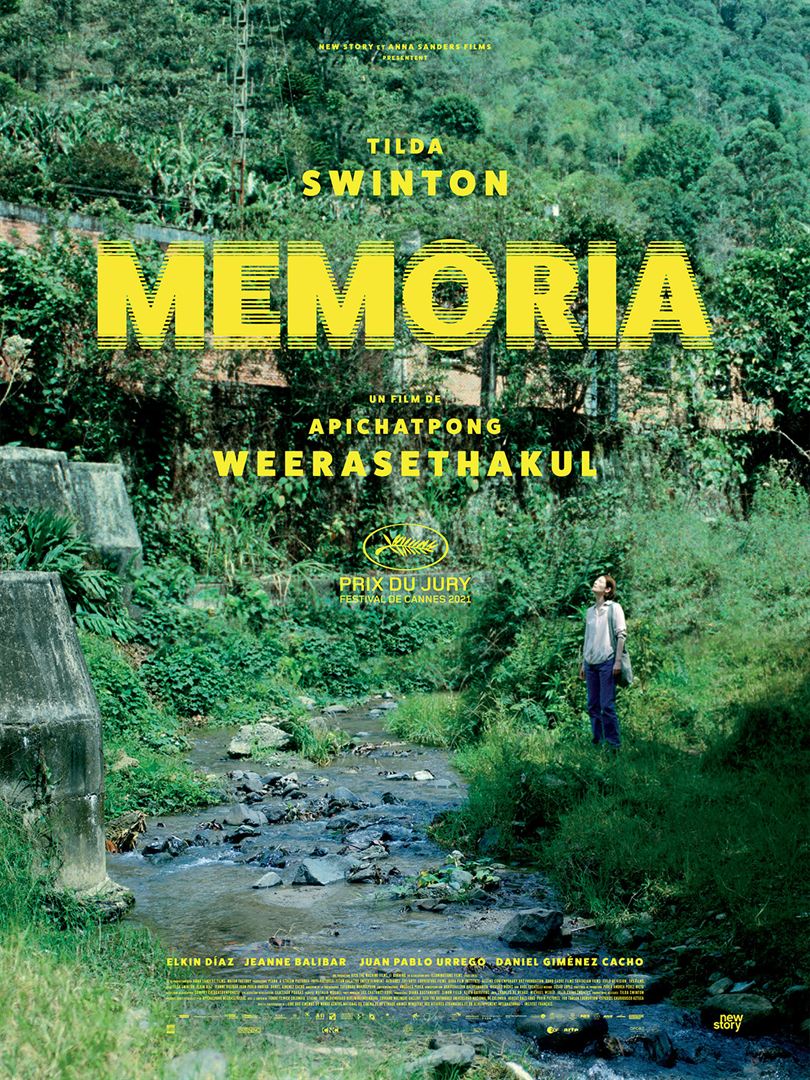

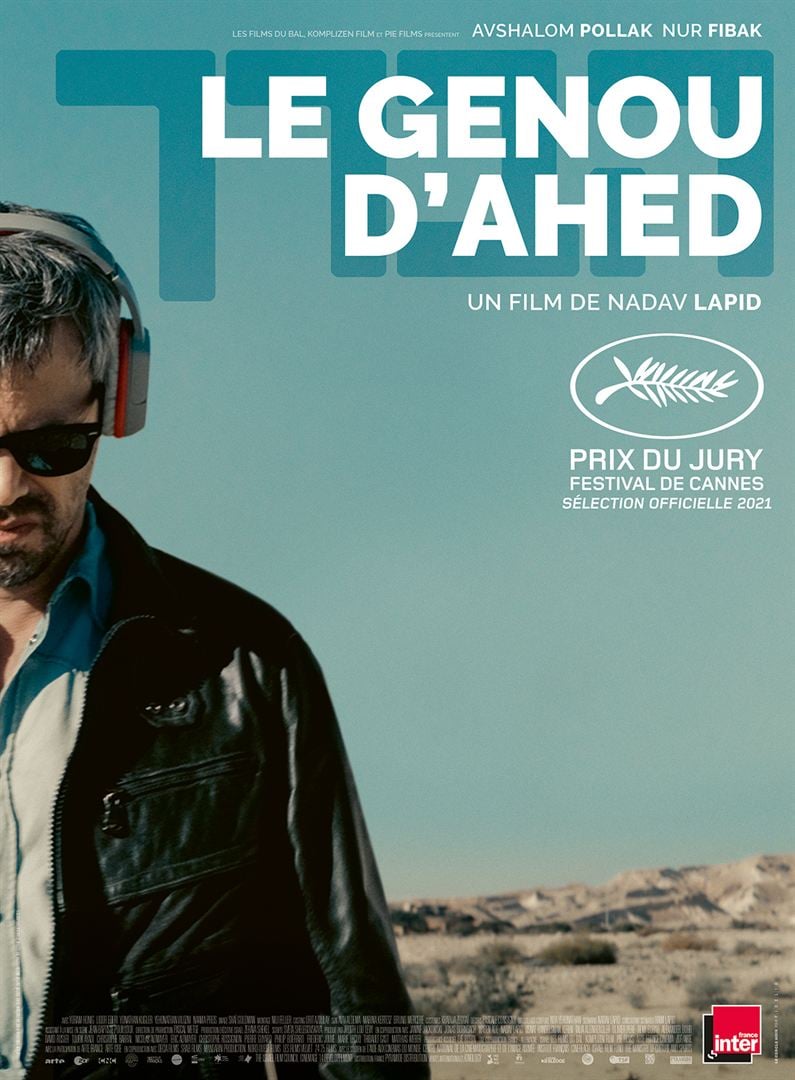

Jessica (Tilda Swinton) est Anglaise et vit en Colombie à Medellin. Elle est venue quelques jours à Bogota au chevet de sa sœur. Mais son sommeil est soudain troublé par un bruit sourd et violent. Pour lutter contre cet acouphène déstabilisant, Jessica consulte sans succès un médecin. Elle contacte un acousticien dont elle perdra ensuite la trace. Elle croise le chemin d’une archéologue française (Jeanne Balibar) qui lui montre des restes humains retrouvés dans des excavations. Y. est un réalisateur israélien en colère. Il est en plein casting de son premier film, Le Genou d’Ahed, qui aura comme figures principales Ahed Tamimi, une jeune Palestinienne condamnée à huit mois de prison pour avoir giflé un soldat de Tsahal, et Bezadel Smotrich, un député d’extrême-droite qui a affirmé qu’il aurait fallu lui tirer dessus « ne fût-ce que dans le genou ».

Y. est un réalisateur israélien en colère. Il est en plein casting de son premier film, Le Genou d’Ahed, qui aura comme figures principales Ahed Tamimi, une jeune Palestinienne condamnée à huit mois de prison pour avoir giflé un soldat de Tsahal, et Bezadel Smotrich, un député d’extrême-droite qui a affirmé qu’il aurait fallu lui tirer dessus « ne fût-ce que dans le genou ». Tralala (Mathieu Almalric) est un guitariste à la rue. Un beau soir, à Paris, surgit devant lui une jeune fille virginale (Galatea Bellugi) qu’il suit jusqu’à Lourdes. Avec la complicité d’une bande de clodos et de leur chef Climby (Denis Lavant), il trouve à se loger dans un hôtel désaffecté. Sa patronne, Lili (Josiane Balasko), croit reconnaître en lui Patrick, son fils, un musicien amateur parti tenter sa chance aux Etats-Unis et disparu depuis vingt ans. Tralala, ravi de l’aubaine, décide de se glisser dans la peau de Patrick. Sous sa nouvelle identité, il retrouve les proches du défunt : son frère Seb (Bertrand Belin), sa fiancée Jeannie (Mélanie Thierry) et son amour de jeunesse Barbara (Maïwenn).

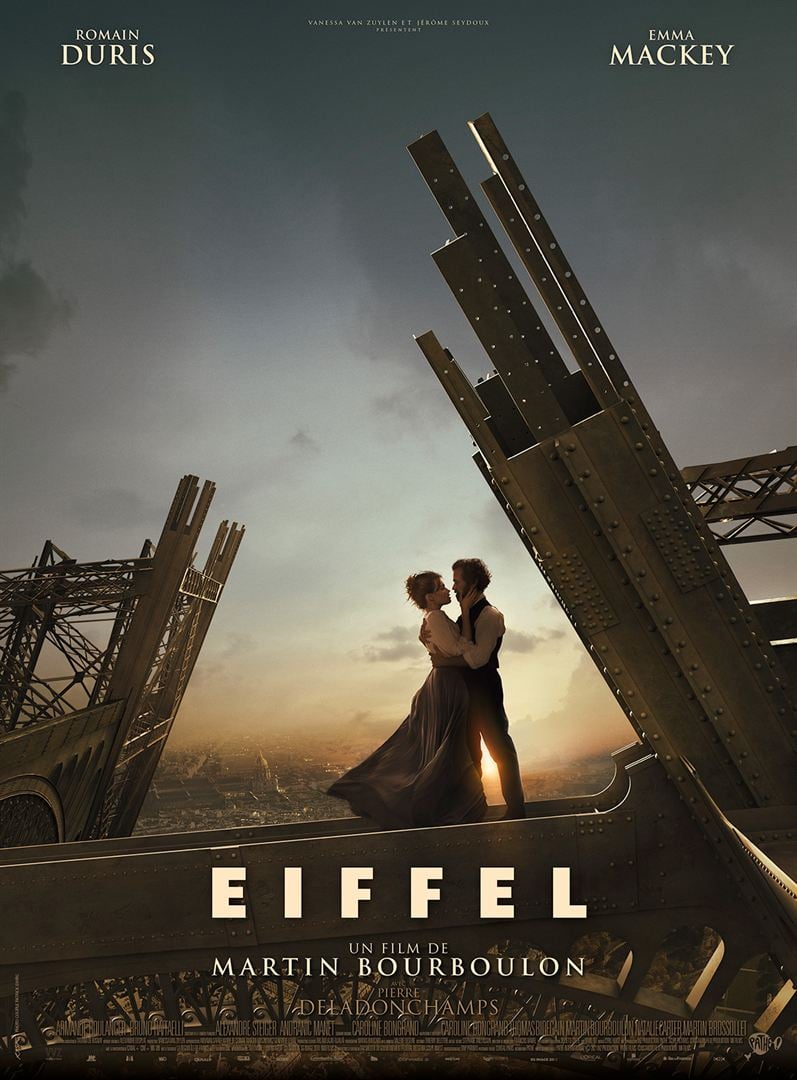

Tralala (Mathieu Almalric) est un guitariste à la rue. Un beau soir, à Paris, surgit devant lui une jeune fille virginale (Galatea Bellugi) qu’il suit jusqu’à Lourdes. Avec la complicité d’une bande de clodos et de leur chef Climby (Denis Lavant), il trouve à se loger dans un hôtel désaffecté. Sa patronne, Lili (Josiane Balasko), croit reconnaître en lui Patrick, son fils, un musicien amateur parti tenter sa chance aux Etats-Unis et disparu depuis vingt ans. Tralala, ravi de l’aubaine, décide de se glisser dans la peau de Patrick. Sous sa nouvelle identité, il retrouve les proches du défunt : son frère Seb (Bertrand Belin), sa fiancée Jeannie (Mélanie Thierry) et son amour de jeunesse Barbara (Maïwenn). 1886. Gustave Eiffel (Romain Duris) rentre de New York, où il a construit la structure métallique de la Statue de la liberté, auréolé de gloire. L’Exposition universelle de 1889 se prépare ; mais Eiffel ne voit pas l’intérêt de construire un projet éphémère et préfère s’intéresser au futur métro. Il changera d’avis après avoir retrouvé Adrienne (Emma Mackey), un amour de jeunesse, et se lancera dans le défi inouï de construire une tour métallique de trois cents mètres de haut.

1886. Gustave Eiffel (Romain Duris) rentre de New York, où il a construit la structure métallique de la Statue de la liberté, auréolé de gloire. L’Exposition universelle de 1889 se prépare ; mais Eiffel ne voit pas l’intérêt de construire un projet éphémère et préfère s’intéresser au futur métro. Il changera d’avis après avoir retrouvé Adrienne (Emma Mackey), un amour de jeunesse, et se lancera dans le défi inouï de construire une tour métallique de trois cents mètres de haut. Depuis l’arrestation de Spectre (Christoph Waltz), James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swann (Léa Seydoux) croient pouvoir couler des jours heureux en Italie avant que leur passé ne les rattrape. Retiré en Jamaïque, l’ancien OO7 est sollicité à la fois par la CIA et par le MI6 pour remettre la main sur un biologiste russe kidnappé par une mystérieuse organisation.

Depuis l’arrestation de Spectre (Christoph Waltz), James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swann (Léa Seydoux) croient pouvoir couler des jours heureux en Italie avant que leur passé ne les rattrape. Retiré en Jamaïque, l’ancien OO7 est sollicité à la fois par la CIA et par le MI6 pour remettre la main sur un biologiste russe kidnappé par une mystérieuse organisation. Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère.

Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère. Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance.

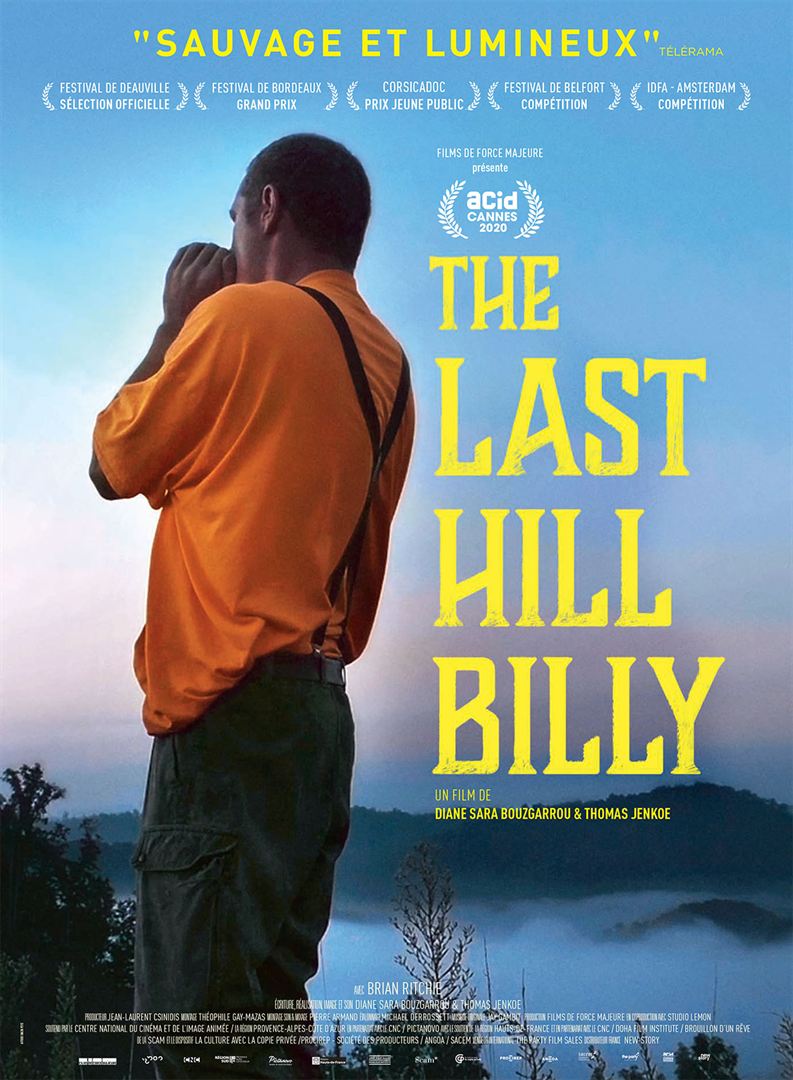

Après le départ en exil du roi Arthur (Alexandre Astier), le royaume de Logres est passé sous la coupe de Lancelot (Thomas Cousseau) qui gouverne avec l’aide de mercenaires saxons. Alzagar (Guillaume Gallienne), un chasseur de primes, retrouve la trace d’Arthur, le pourchasse, le capture et prend avec lui le chemin du royaume de Logres. L’annonce du retour du roi Arthur réveille la flamme de la résistance. Le couple de documentaristes français Thomas Jenkoe et Diane-Sara Bouzgarrou est allé filmer au cœur des Appalaches, le dernier des « hillbillies ». L’idiotisme signifie « plouc », bouseux ». Pour les Américains, et pour le reste du monde depuis Delivrance de Boorman, les habitants de ces montagnes reculées sont des rednecks, des péquenauds arriérés, des dégénérés consanguins et analphabètes, racistes et trumpistes. L’injure a été reprise à son compte par Brian Ritchie, le héros de ce documentaire, qui retourne les stéréotypes dont sa communauté est affublée. Il explique son histoire. Il décrit sa géographie.

Le couple de documentaristes français Thomas Jenkoe et Diane-Sara Bouzgarrou est allé filmer au cœur des Appalaches, le dernier des « hillbillies ». L’idiotisme signifie « plouc », bouseux ». Pour les Américains, et pour le reste du monde depuis Delivrance de Boorman, les habitants de ces montagnes reculées sont des rednecks, des péquenauds arriérés, des dégénérés consanguins et analphabètes, racistes et trumpistes. L’injure a été reprise à son compte par Brian Ritchie, le héros de ce documentaire, qui retourne les stéréotypes dont sa communauté est affublée. Il explique son histoire. Il décrit sa géographie.