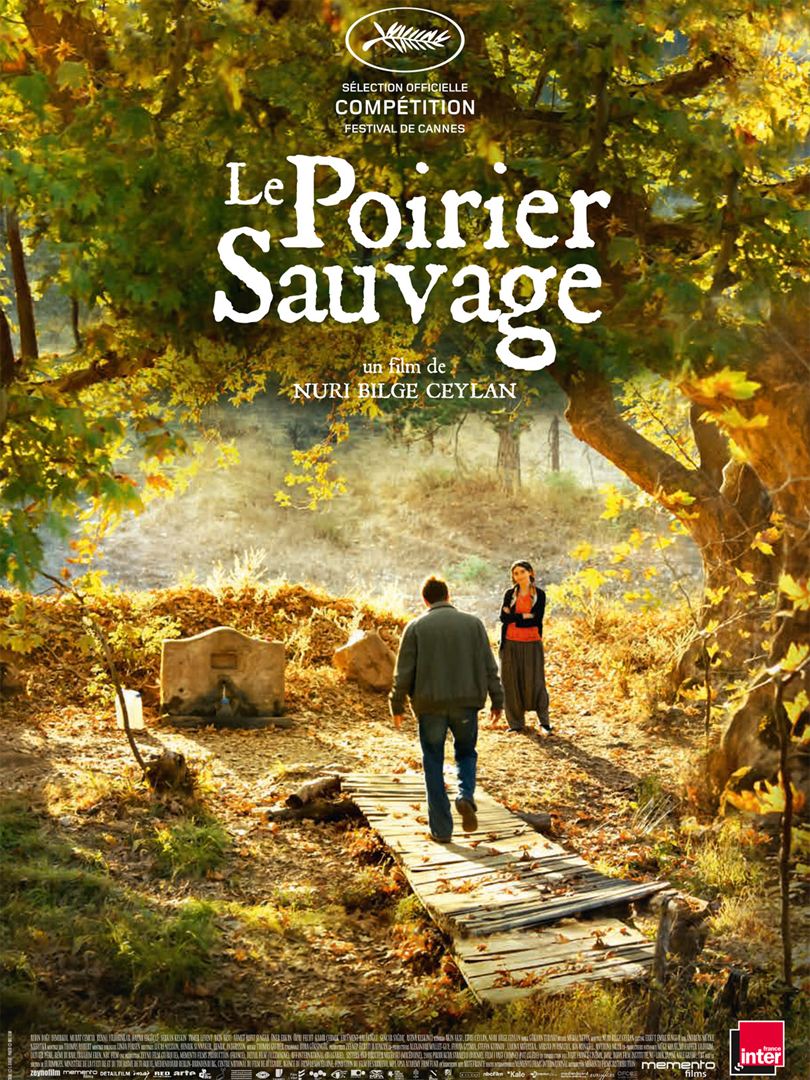

Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire.

Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire.

Le jeune Sinan n’a qu’une hantise : reproduire le destin de son père dont l’intelligence et le sens artistique ont été gâchés par le goût du jeu et qui s’est résigné à une vie médiocre.

Nuri Bilge Ceylan raconte l’histoire d’un fils ni vraiment prodige ni vraiment prodigue qui s’en revient chez lui, ses études achevées, et qui hésite sur le sens à donner à sa vie. Pendant tout le film la caméra le suit qui déambule dans son village au fil des rencontres plus ou moins fortuites qu’il y fait.

Une critique internationale pâmée a décrété que Ceylan était le plus grand réalisateur turc contemporain. Depuis Uzak et jusqu’à Winter Sleep consacré en 2014 par la Palme d’Or, elle a invoqué à chacun de ses films les mânes de Tchekov pour la finesse de la description des caractères, de Dostoievski pour leur ambition métaphysique, d’Antonioni pour la peinture des relations de couple et d’Angelopoulos pour la beauté hypnotisante de ses plans et leur longueur déroutante.

C’est beaucoup. C’est trop. Le dernier film en date de Ceylan, certes sélectionné à Cannes mais dont il est revenu bredouille à la différence des cinq précédents, dévoile les limites de l’exercice sinon la mystification dont il est coupable.

Pendant près de trois heures, une durée que rien ne justifie sinon l’orgueil démesuré du réalisateur-scénariste-monteur et son mépris de ses spectateurs, le même procédé est inlassablement répété : le héros solitaire, filmé en plongée pour mieux l’écraser, arpente la campagne turque en attendant de faire une rencontre qui plonge l’auditoire dans un tunnel logorrhéique d’une vingtaine de minutes.

Chaque face à face, quasiment filmé à l’identique a sa thématique lourdement soulignée. Avec le père ou le grand père qui le sollicite pour les aider dans les travaux agricoles, l’atavisme familial. Avec le maire ou l’entrepreneur de BTP auprès desquels Sinan mendie une subvention pour publier son livre, la corruption et la bêtise des classes dirigeantes. Avec l’ancienne amie de lycée qu’il embrasse sous un poirier sauvage, la nostalgie des vertes amours enfantines et des occasions à tout jamais perdues. Avec le jeune imam faussement moderniste, le dévoiement de l’Islam. Etc.

Les acteurs, à commencer par l’acteur principal qui a la tête d’un écrivain comme j’ai celle d’un champion de patinage artistique, sont si obnubilés par la diction de leur texte interminable filmé en longs plans-séquences qu’ils en perdent toute spontanéité.

La seule chose à sauver de ce Poirier sauvage serait la musique de Bach qui pare sa bande-annonce d’une élégance grave. Mais répétée dix fois, le thème tourne au jingle et finit par produire l’effet inverse de celui escompté : l’agacement plutôt que la fascination.

La bande-annonce

Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché.

Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché.

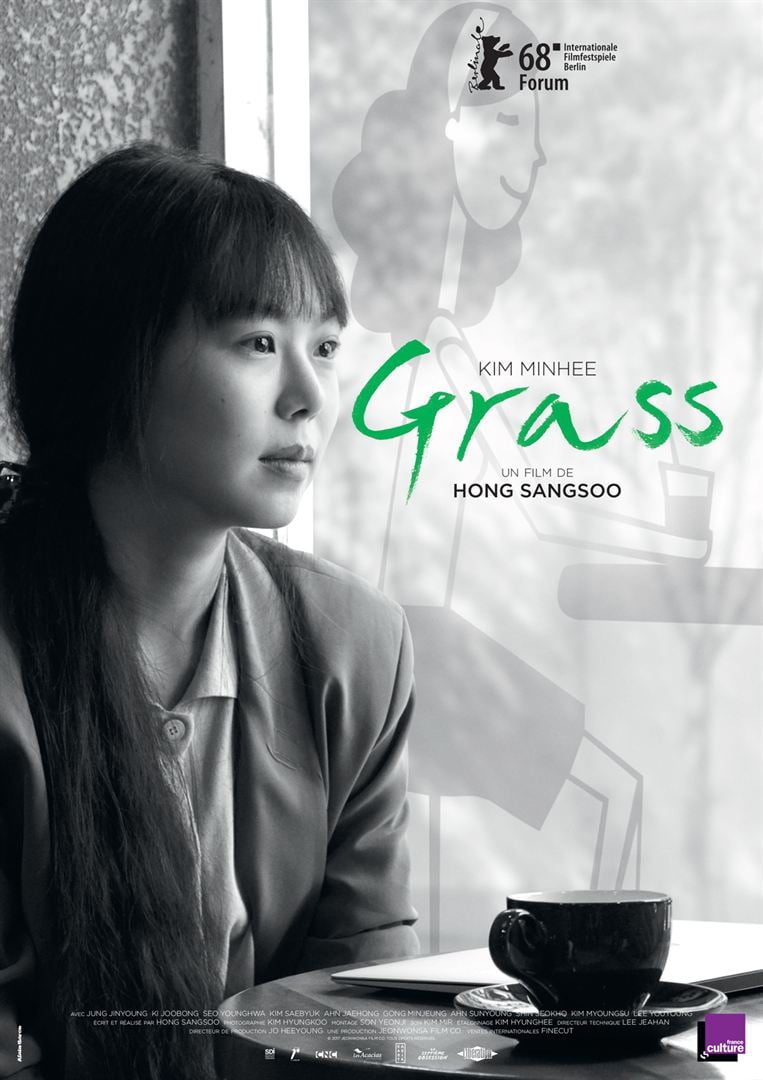

Une femme est assise dans un café et écrit sur son ordinateur. Autour d’elle des couples discutent de sujets graves : la mort, le suicide, la précarité…

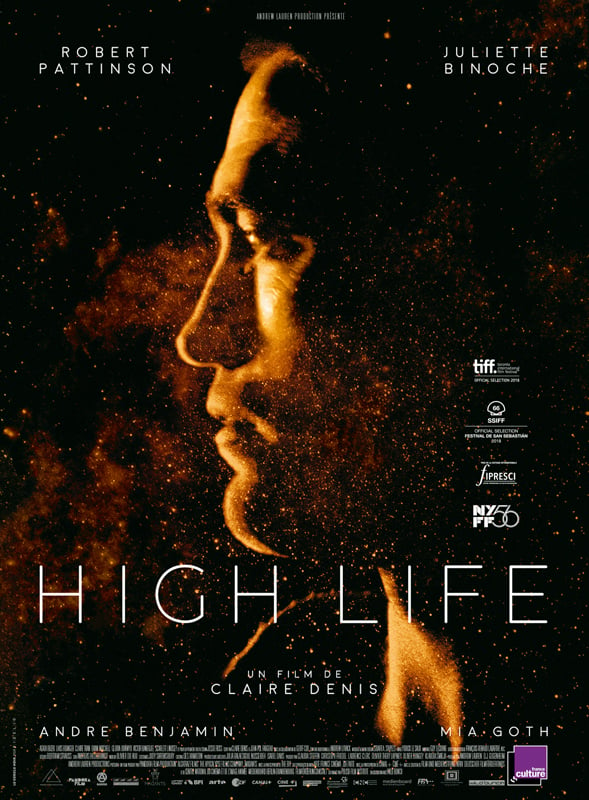

Une femme est assise dans un café et écrit sur son ordinateur. Autour d’elle des couples discutent de sujets graves : la mort, le suicide, la précarité… L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine.

L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine. La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde.

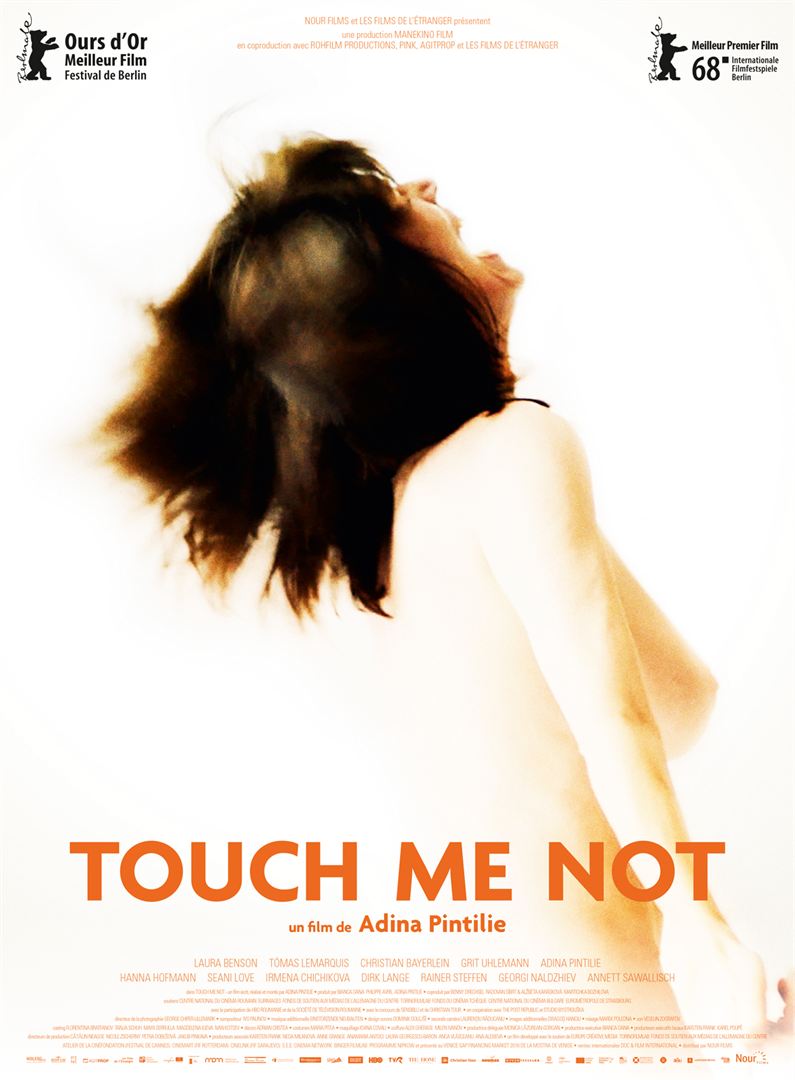

La cinquantaine bien frappée, Nina a vécu toute sa vie comme un oiseau sous la branche. Mais le fisc la rattrape qui lui réclame de payer sous un mois cinquante mille euros. Sur les conseils d’Emir, un réfugié bosniaque rencontré dans le métro dont elle coproduit le disque de rap (sic), Nina décide de ramener un go fast de Rotterdam (re-sic). L’accompagne dans son road trip à bord du SUV prêtée par une riche douairière (Arielle Dombasle) un garçonnet mutique (Jules Rotenberg) dont Emir lui a confié la garde. La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e.

La réalisatrice Adina Pintilie a décidé de consacrer un film à la sexualité, au désir et à la peur d’être touché.e. Dans les montagnes de l’arrière-pays niçois, les crimes se multiplient. L’inspecteur Kaplan (Frédéric Cerulli) a perdu sa femme et ses deux enfants. Il est bien décidé à retrouver le tueur en série. Il croit l’avoir identifié après la mort d’une randonneuse qu’il suspecte son frère d’avoir tué. Mais l’assassin n’est pas celui qu’il croit.

Dans les montagnes de l’arrière-pays niçois, les crimes se multiplient. L’inspecteur Kaplan (Frédéric Cerulli) a perdu sa femme et ses deux enfants. Il est bien décidé à retrouver le tueur en série. Il croit l’avoir identifié après la mort d’une randonneuse qu’il suspecte son frère d’avoir tué. Mais l’assassin n’est pas celui qu’il croit. Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène.

Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène. Henri Charrière dit Papillon a été condamné pour un meurtre qu’il a toujours nié aux travaux forcés à perpétuité en 1931. Déporté en 1933 en Guyane, il réussit à s’évader en 1944.

Henri Charrière dit Papillon a été condamné pour un meurtre qu’il a toujours nié aux travaux forcés à perpétuité en 1931. Déporté en 1933 en Guyane, il réussit à s’évader en 1944. Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire.

Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire. Un vieil homme aveugle raconte à une jeune femme trois histoires : la rencontre au bord d’un fleuve du jeune Borges avec son double vieillissant, celle d’un mendiant prétendant détenir dans le creux de sa main un disque qui n’a qu’une seule face, celle d’un vendeur de bibles qui possède un livre infini.

Un vieil homme aveugle raconte à une jeune femme trois histoires : la rencontre au bord d’un fleuve du jeune Borges avec son double vieillissant, celle d’un mendiant prétendant détenir dans le creux de sa main un disque qui n’a qu’une seule face, celle d’un vendeur de bibles qui possède un livre infini.