Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

On connaît tous Le crime…, soit qu’on ait lu le livre soit qu’on ait vu la fameuse adaptation qu’en a faite en 1974 Sydney Lumet avec Albert Finney, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman, etc.

De deux choses l’une. Soit on se souvient du dénouement. Soit on l’aura oublié – auquel cas on se le remémorera très vite, le film égrenant des indices qui auront tôt fait de nous rafraichir la mémoire.

Dans tous les cas, on ne pourra qu’être déçus

Pas par le luxe des décors et des costumes. Kenneth Branagh n’a pas mégoté sur les moyens pour reconstituer le Moyen-Orient des années 30 et l’élégance cossue de l’Orient-express. Il invente à Jérusalem un prologue inédit et distrayant.

Pas par le brio du casting. Comme Sydney Lumet avant lui, Kenneth Branagh a rassemblé un bel échantillon de stars. Des gloires confirmées : Judith Dench en vieille douairière, Penelope Cruz en passagère confite en dévotion, Michelle Pfeiffer en chasseuse de maris, Johnny Depp en mafieux sardonique… Des stars en herbe : Daisy Ridley, l’héroïne de la dernière trilogie des Star Wars ou l’humoriste Josh Gad. Même si le projet peut sembler suspect, le réalisateur s’est attribué le premier rôle qu’il interprète avec un accent français hilarant et une immodestie pachydermique. Il cabotine à souhait. Mais le rôle s’y prête.

Le problème, disons-le tout net, c’est Agatha Christie elle-même. Elle a mal vieilli (oui, je sais, elle est même morte). Oublions un instant l’enthousiasme avec lequel nous avons lu, tout enfant, ses romans. Et considérons les intrigues policières, renversantes de complexité, qu’on nous sert depuis une trentaine d’années. La comparaison hélas ne tourne pas à l’avantage de la « Reine du crime ». Aujourd’hui, ses intrigues semblent à la fois trop linéaires et trop artificielles. Le Crime… en concentre tous les défauts. La résolution de l’intrigue par le brillant Hercule, loin d’impressionner, fait rire tant elle est tirée par les moustaches.

Kenneth Branagh n’avait pas besoin d’aller gâcher son talent dans la reconstitution, aussi soigneuse soit-elle, d’un roman qui appartient définitivement au siècle passé.

Paul Otchakovsky-Laurens a fondé en 1983 la maison d’éditions qui porte son nom. Il revient sur son parcours et sur son métier.

Paul Otchakovsky-Laurens a fondé en 1983 la maison d’éditions qui porte son nom. Il revient sur son parcours et sur son métier. Delphine vient d’écrire un roman autobiographique dont le succès l’écrase. En panne d’inspiration, elle est tétanisée devant la page blanche alors que ses fans s’impatientent. C’est alors qu’elle rencontre Élisabeth qui s’immisce peu à peu dans sa vie au point d’en prendre la direction.

Delphine vient d’écrire un roman autobiographique dont le succès l’écrase. En panne d’inspiration, elle est tétanisée devant la page blanche alors que ses fans s’impatientent. C’est alors qu’elle rencontre Élisabeth qui s’immisce peu à peu dans sa vie au point d’en prendre la direction. Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille.

Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille. Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse

Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ».

Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ». Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

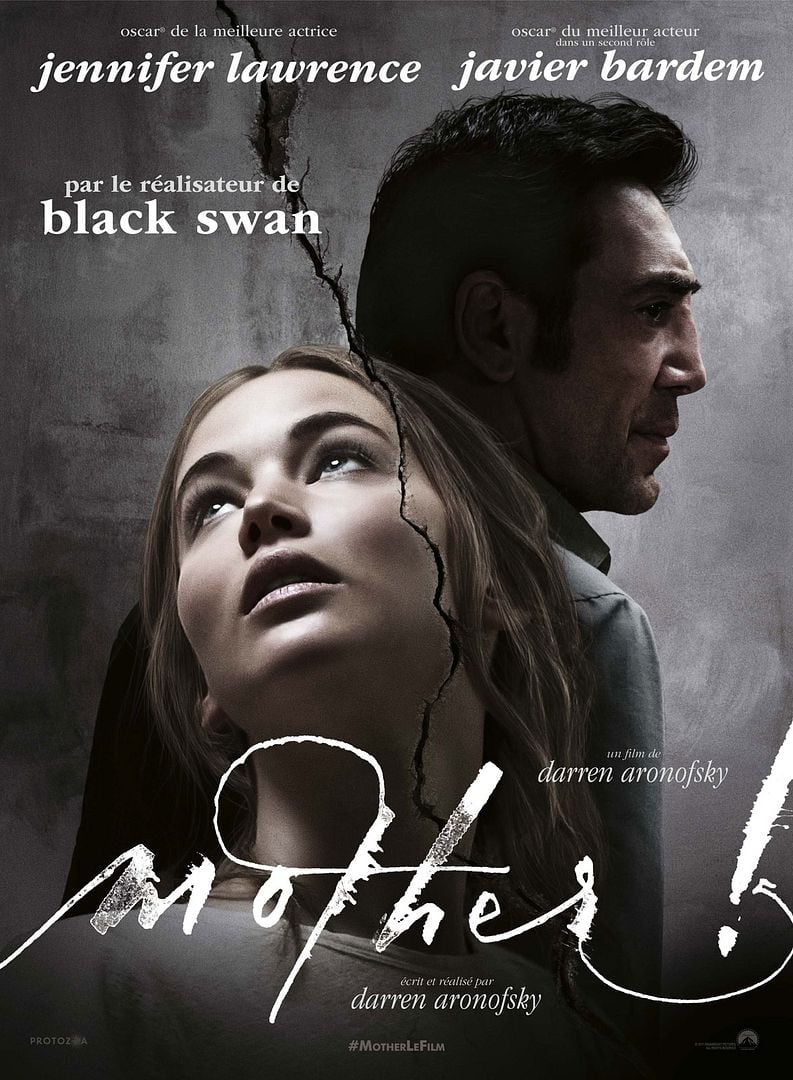

Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine. Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration. Film génial ? Peut-être

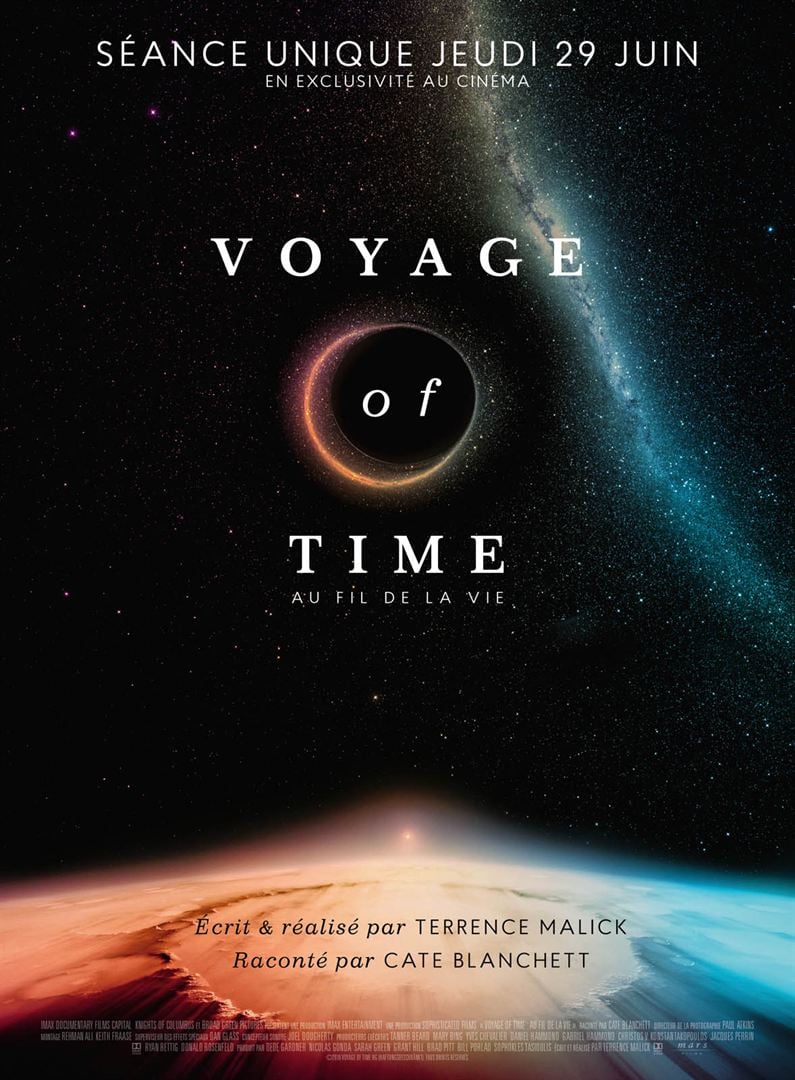

Film génial ? Peut-être « Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins…

« Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins…