Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

Depuis que la rumeur avait grossi qu’une suite à Blade Runner était en préparation, j’attendais avec impatience cette échéance. Je me suis rué dans les salles le jour même de sa sortie – en compagnie de quelques milliers d’aficionados aussi masculins, solitaires et quadragénaires que moi, me réjouissant par avance de ce que j’escomptais être le second meilleur film de l’année 2017 après La La Land bien entendu.

Je suis tombé de haut. De l’armoire. Que dis-je ? du gratte-ciel !

Certes, il y avait de quoi être intimidé par l’un des plus films les plus iconique de l’histoire du cinéma. Au point de se demander quel sens il y avait à lui donner une suite. Je ne sache pas qu’on ait jamais tourné 2002 Odyssée de l’espace ou Rencontres du quatrième type. Alors à quoi bon réaliser Blade Runner 2 – sinon pour décevoir les irréductibles fans de mon espèce ? Car de deux choses l’une : soit la suite est infidèle à l’original et nous crierons à la trahison, soit elle la recopie et on l’accusera de bégayer.

C’est dans ce second travers que tombe Blade Runner 2049. À force de se frotter à son modèle indépassable, Blade Runner 2049 s’écroule sur lui-même. Comme un trou noir qui implose.

Prenons par exemple les décors. On se souvient tous de la Los Angeles polluée, pluvieuse, polyglotte qui servait de cadre au film de 1982. Denis Villeneuve le recopie à l’identique. Pire : il l’enlaidit – là où on aurait pu escompter que les progrès des techniques en trente ans auraient permis des effets autrement saisissants.

Les personnages ? Ryan Gosling fait du Harrison Ford Canada Dry. Je ne dirai jamais de mal du héros de La La Land. Mais s’il continue à afficher un masque mutique totalement dénué d’expression (parce qu’il joue le rôle d’un robot ?), je risque de réviser mon jugement. Et ce n’est pas l’apparition du grand Harrison – qui, dans un Marcel informe affiche désormais un bidon de septuagénaire – qui donnera à Blade Runner 2049 un peu de piment. Heureusement qu’il y a les femmes : Robin Wright (qui ressemble énormément à Claire Underwood), Ana de Armas, belle comme un cœur, et Sylvia Hoeks qui suscitera les mêmes fantasmes fétichistes que ceux qu’avaient déjà provoqués les héroïnes androïdes et latexées de Terminator 3 ou Catwoman.

Quant à l’intrigue, qu’en dire sinon qu’elle se traîne interminablement durant près de trois heures (oui TROIS heures !!!!!). Heureusement, le générique dure dix bonnes minutes, réduisant d’autant cet exténuant pensum. L’absence de rythme est effarante, à une époque où la production cinématographique et télévisuelle a atteint une telle sophistication, une telle énergie. Comme si Denis Villeneuve s’était fait un devoir de ralentir le tempo pour plonger les spectateurs dans une apathie maussade dont ils sont périodiquement réveillés par une musique aussi assourdissante qu’irritante. Et la philosophie qui l’inspire – « les robots, eux aussi, ont un cœur » – nous surprend autant qu’une laitue défraichie en solde chez Carrefour Market.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration. Film génial ? Peut-être

Film génial ? Peut-être « Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins…

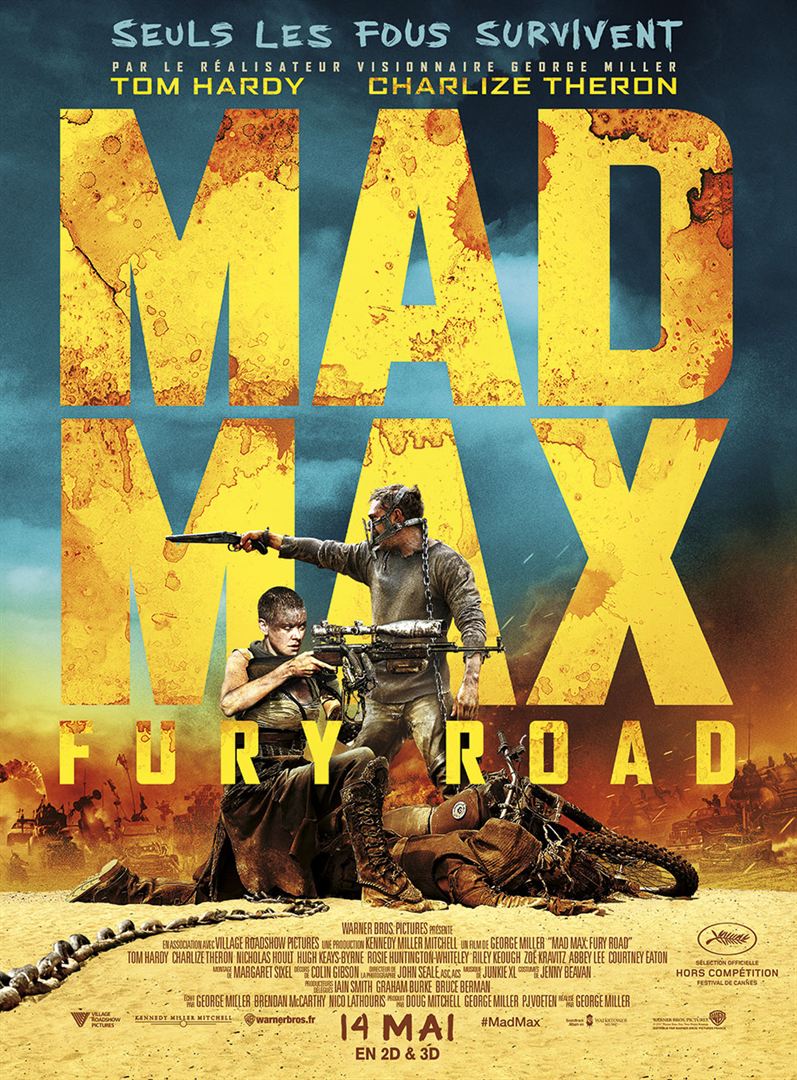

« Le passé, le présent, le futur ». Rien de moins… Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road.

Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road. Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) est un réalisateur installé. Il écrit un film dont le rôle principal, celui d’un jeune diplomate, se nomme Ivan Dédalus (Louis Garrel). Il fut marié à Carlotta Bloom (Marion Cotillard) qui disparut de sa vie. Il parvient difficilement à l’oublier en nouant une liaison avec Sylvia (Charlotte Birkin). Jusqu’au jour où Carlotta réapparaît…

Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) est un réalisateur installé. Il écrit un film dont le rôle principal, celui d’un jeune diplomate, se nomme Ivan Dédalus (Louis Garrel). Il fut marié à Carlotta Bloom (Marion Cotillard) qui disparut de sa vie. Il parvient difficilement à l’oublier en nouant une liaison avec Sylvia (Charlotte Birkin). Jusqu’au jour où Carlotta réapparaît… Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre.

Boston 1978. Dans une usine désaffectée, des trafiquants d’armes ont rendez-vous avec des combattants de l’IRA. Mais rien ne se passe comme prévu. Et le rendez-vous tourne vite au jeu de massacre. À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie.

À la veille de déclencher l’opération Overlord en Normandie, Churchill hésite. Responsable en 1915 du désastre de Gallipoli en Turquie, il ne veut pas une seconde fois être responsable d’une boucherie. Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans.

Wonder Woman est un infâme brouet décérébré dont je ne comprends pas le succès chez un public de plus de quatorze ans. « Himmlers Hirn heißt Heydrich » : « Heydrich est le cerveau de Himmler ». Eclipsé par ses aînés, Reinhardt Heydrich est une figure méconnue de l’histoire nazie. HHhH en relate la vie : le début de sa carrière dans la Marine dont il est radiée pour une sombre affaire de mœurs, son mariage avec une femme qui le convainc de rejoindre le NSDAP, sa rencontre avec Himmler qui en fait le chef du service du renseignement de la SS, sa nomination à Prague au poste de protecteur de la Bohême-Moravie. HHhH raconte surtout sa mort : Heydrich tombe le 27 mai 1942 sous les balles d’un commando de Tchèques libres parachutés d’Angleterre.

« Himmlers Hirn heißt Heydrich » : « Heydrich est le cerveau de Himmler ». Eclipsé par ses aînés, Reinhardt Heydrich est une figure méconnue de l’histoire nazie. HHhH en relate la vie : le début de sa carrière dans la Marine dont il est radiée pour une sombre affaire de mœurs, son mariage avec une femme qui le convainc de rejoindre le NSDAP, sa rencontre avec Himmler qui en fait le chef du service du renseignement de la SS, sa nomination à Prague au poste de protecteur de la Bohême-Moravie. HHhH raconte surtout sa mort : Heydrich tombe le 27 mai 1942 sous les balles d’un commando de Tchèques libres parachutés d’Angleterre.