Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre.

Les ministres de l’Économie du G8 se réunissent en Allemagne pour y adopter un plan secret. Trois personnalités extérieures ont été également conviées : une auteure à succès, un une rock star… et un prêtre.

« Les Confessions » est un film cosmopolite qui, par le fait même de son sujet, réunit un casting hétéroclite d’acteurs de toutes les origines qui singent les traits de caractère censés être associés à leur pays : quelques Italiens (Tonio Servillio dans le rôle d’un prêtre bien bavard pour être tenu par le voeu de silence, Pierfrancesco Favino dans celui du ministre italien de l’Économie ), quelques Français (Daniel Auteuil dans le rôle du directeur du FMI, Stéphane Freiss dans celui du ministre français), quelques Allemands (Moritz Bleibtreu dans le rôle du chef de la sécurité, Richard Sammel dans celui du ministre allemand), une Canadienne (Marie-Josée Croze trop émotive pour interpréter une ministre crédible)…

Le ton pourrait être burlesque comme la comédie italienne et le cinéma de Roberto Andò nous y ont habitués. Le réalisateur avait signé début 2014 « Viva la Libertà », une comédie racontant le remplacement d’un homme politique, frappé de burn out, par son frère jumeau.

Il ne l’est pas. « Les Confessions » est une tragédie qui pèse des tonnes. Un film policier qui n’en est pas un. Car il y a bien un mort et une énigme. Mais Roberto Andò s’en désintéresse bien vite.

Son seul souci est de dénoncer l’égoïsme et la duplicité des puissants qui, coupés du reste du monde, prennent des décisions sans légitimité démocratique. Il oublie en chemin l’histoire qu’il raconte, laissant les questions que pose l’intrigue sans réponse.

Pour le dire brutalement : je n’y ai pas compris grand-chose…. mais ne suis pas certain qu’il y avait grand-chose à comprendre.

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe.

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe. Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers. Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.

Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt. « Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent

« Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent  En juin 1940, alors que l’Allemagne nazie fête sa victoire sur la France, Otto et Anna Quangel pleurent la mort de leur fils unique tombé au champ d’honneur. Ils décident d’entrer en résistance en écrivant et en distribuant des cartes postales contre Hitler.

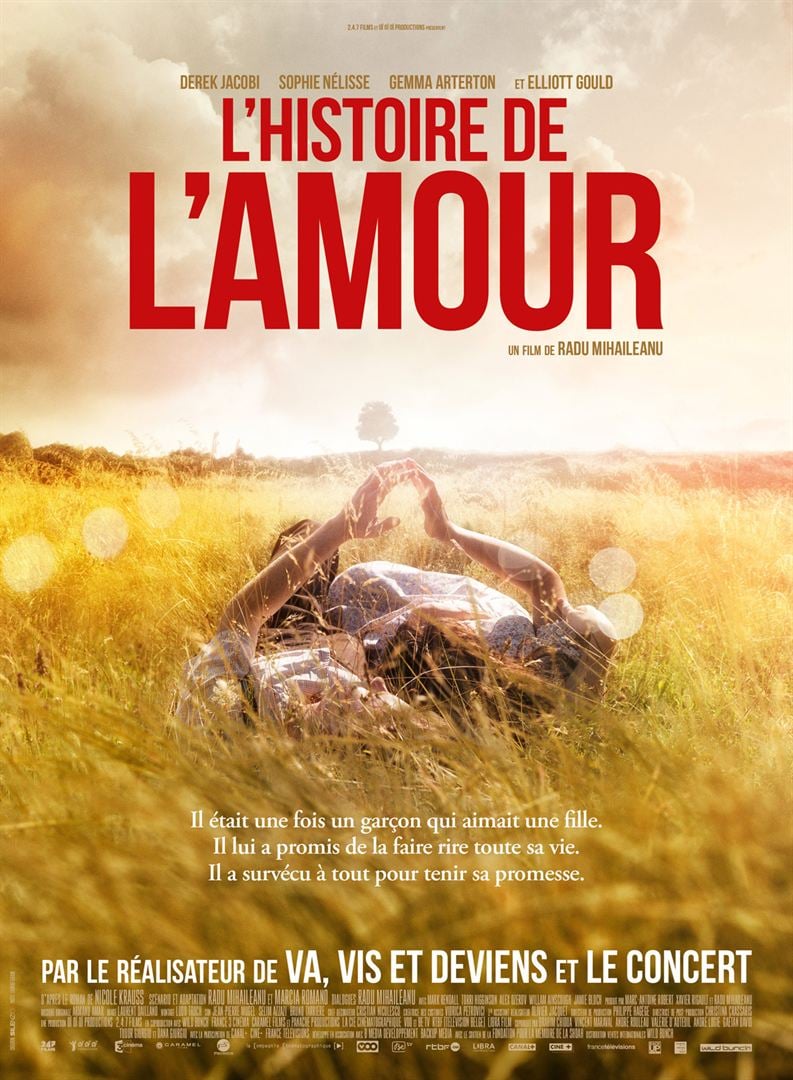

En juin 1940, alors que l’Allemagne nazie fête sa victoire sur la France, Otto et Anna Quangel pleurent la mort de leur fils unique tombé au champ d’honneur. Ils décident d’entrer en résistance en écrivant et en distribuant des cartes postales contre Hitler. Leo aime Alma. Alma aime Leo. Mais la Seconde guerre mondiale les sépare. Un roman « L’Histoire de l’amour » qu’une Américaine de Brooklyn traduit de l’espagnol soixante ans plus tard parviendra-t-il à les rapprocher ?

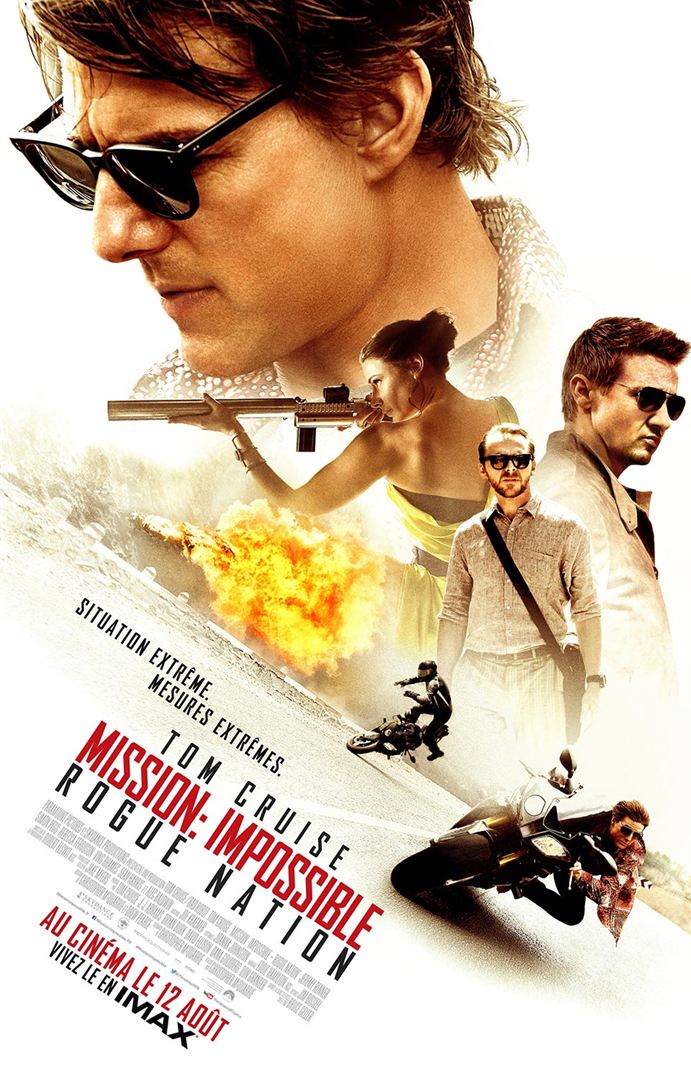

Leo aime Alma. Alma aime Leo. Mais la Seconde guerre mondiale les sépare. Un roman « L’Histoire de l’amour » qu’une Américaine de Brooklyn traduit de l’espagnol soixante ans plus tard parviendra-t-il à les rapprocher ? Il y a vingt ans, j’adorais les James Bond, les Mission Impossible, les Jason Bourne…

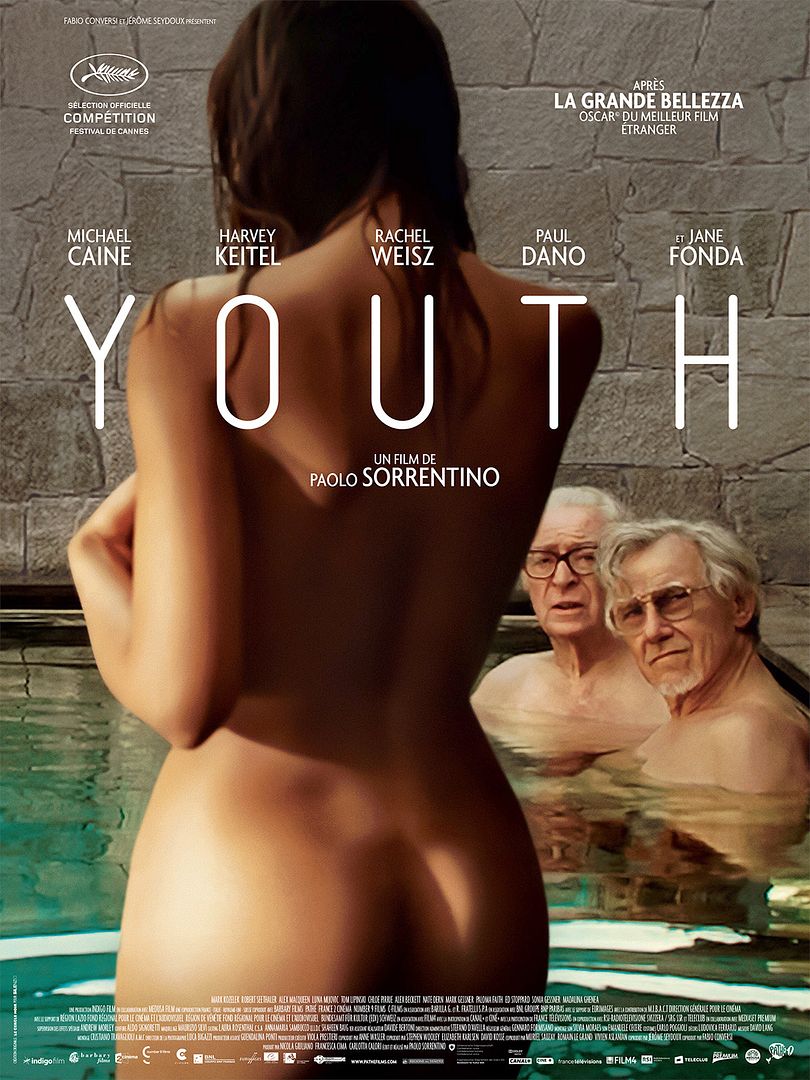

Il y a vingt ans, j’adorais les James Bond, les Mission Impossible, les Jason Bourne… L’opinion qu’on a d’un film peut varier selon le moment auquel on l’exprime. Certains sont des chemins de croix qui, à la réflexion, se révèlent des chefs d’œuvre. D’autres qui font passer un bon moment tombent dans un puits d’oubli la semaine suivante. Youth de Paolo Sorrentino relève d’une troisième catégorie : la supercherie.

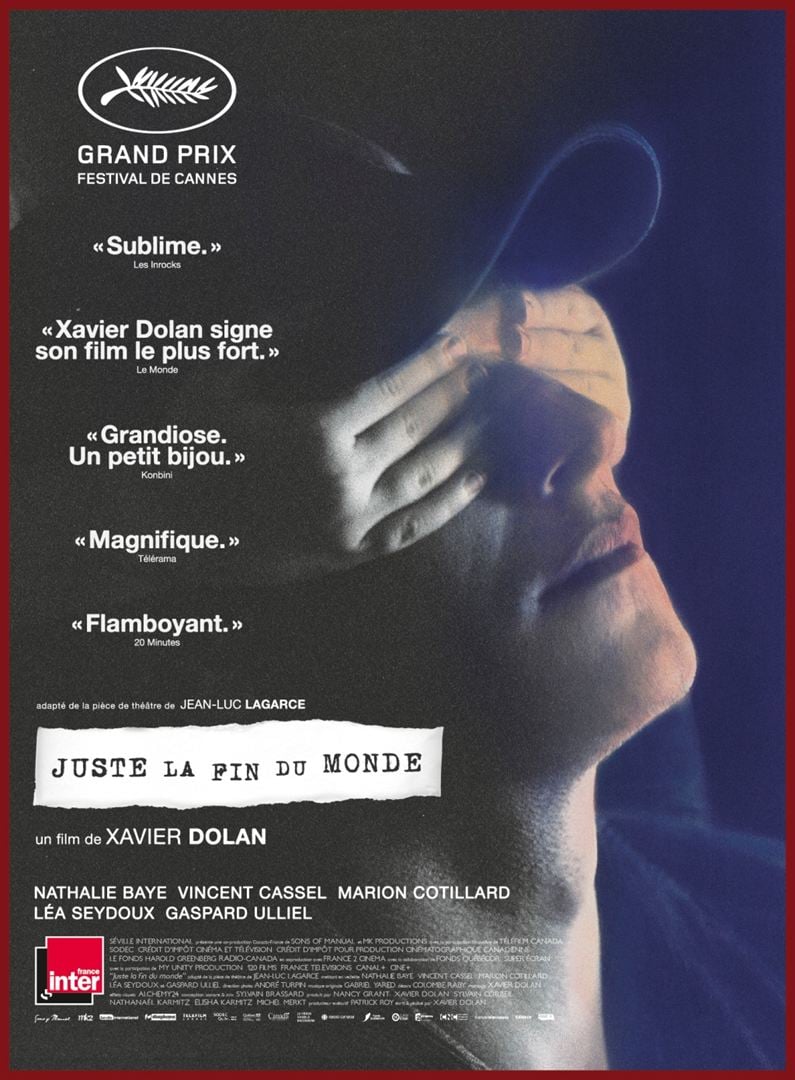

L’opinion qu’on a d’un film peut varier selon le moment auquel on l’exprime. Certains sont des chemins de croix qui, à la réflexion, se révèlent des chefs d’œuvre. D’autres qui font passer un bon moment tombent dans un puits d’oubli la semaine suivante. Youth de Paolo Sorrentino relève d’une troisième catégorie : la supercherie. Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014).

Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014).