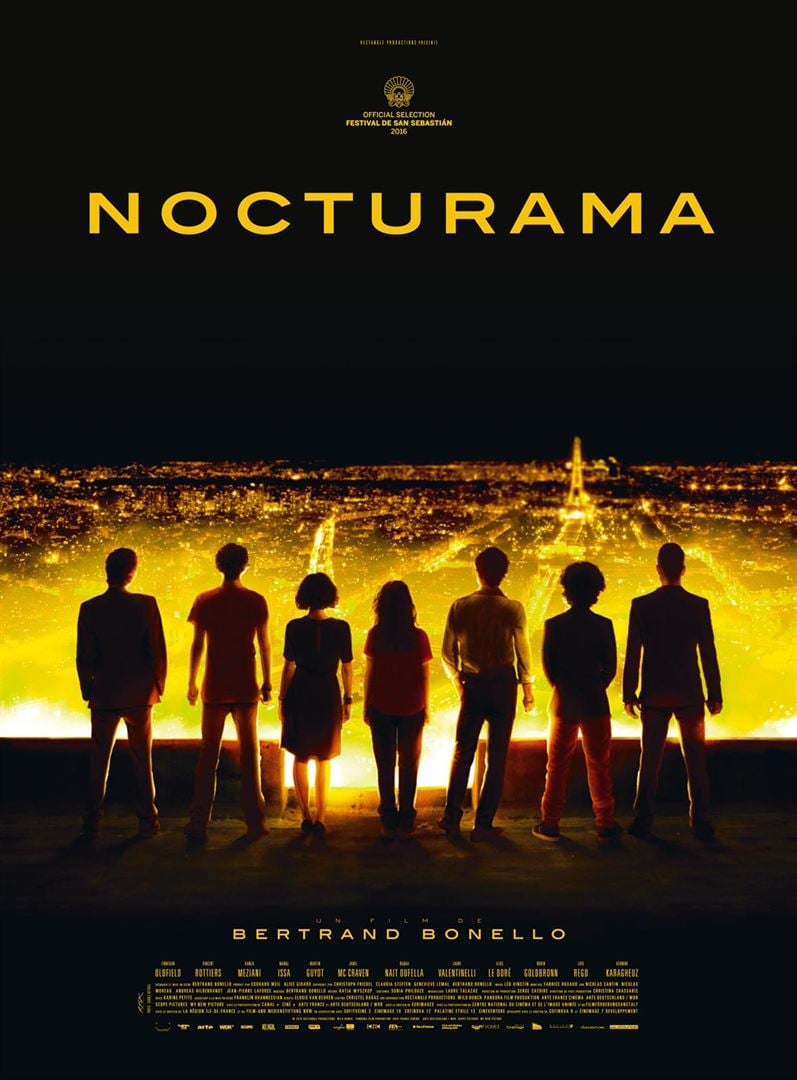

Sept jeunes gens organisent une série d’attentats simultanés dans Paris. Leurs crimes commis, ils se retrouvent à la nuit tombée dans un grand magasin de la capitale.

Nocturama démarre bien. Pendant sa première demie-heure, Bertrand Bonello filme sans paroles sur fond de musique électro l’arrivée des protagonistes sur les lieux de leurs méfaits : la Bourse de Paris, la Tour Global (sic) de La Défense, le ministère de l’Intérieur (bizarrement situé rive gauche), l’appartement du PDG de HSBC France… Comme dans un film de Melville ou « 24 heures chrono », la nervosité des poseurs de bombes est contagieuse. On s’interroge : quels sont leurs cibles ? quels sont leurs motifs ? parviendront-ils à leurs fins ?

Hélas, Nocturama n’est pas un film d’action. Les bombes explosent en split screens – manifestement le budget effets spéciaux a été réduit à la baisse. Et le film s’encalmine dans un grand magasin (La Samaritaine ? Le Grand Marché ?) où les jeunes gens ont l’idée particulièrement peu avisée de se regrouper (pourquoi diable ne rentrent-ils pas tranquillement chez eux ?).

Des motivations de ce groupe, on ne saura pas grand’chose si ce n’est à travers quelques flashbacks patauds où on en voit les membres s’initier au maniement du Semtex. Dans ce grand magasin, on les voit céder aux sirènes de la grande consommation et du luxe, contre lesquels pourtant ils viennent d’orchestrer des actions terroristes. Ils forment un groupe hétérogène venant d’horizons variés : le 9-3, Sciences Po (un jeune con encravaté parlant d’égal à égal à un ministre ami de son père) ; mais Bertrand Bonello ne brosse pas un portrait de groupe.

Si Nocturama n’est ni un film d’action, ni un portrait de groupe, alors qu’est-ce ?

De deux choses l’une. Soit Nocturama est une pure œuvre d’art. Mais où est passée l’élégance du réalisateur de L’Apollonide aussi maladroit à éclairer ses jeunes acteurs qu’à les diriger ? Soit Nocturama est une prophétie politique, annonçant l’inéluctable basculement d’une jeunesse nihiliste dans la violence aveugle. Pour radical qu’il soit, ce point de vue se révèle d’une navrante pauvreté faute d’être exploité.

Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ?

Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ? Adolescente mal dans sa peau, Vee découvre par sa meilleure amie une nouvelle application sur Internet : Nerve propose à des « voyeurs » de lancer des défis à des « joueurs » et de les regarder les relever. Vee se pique au jeu et rencontre Ian (Dave Franco, 31 ans (sic) dans la vraie vie). Mais les règles du jeu se compliquent tandis que Vee suspecte Ian de cacher un lourd secret.

Adolescente mal dans sa peau, Vee découvre par sa meilleure amie une nouvelle application sur Internet : Nerve propose à des « voyeurs » de lancer des défis à des « joueurs » et de les regarder les relever. Vee se pique au jeu et rencontre Ian (Dave Franco, 31 ans (sic) dans la vraie vie). Mais les règles du jeu se compliquent tandis que Vee suspecte Ian de cacher un lourd secret.

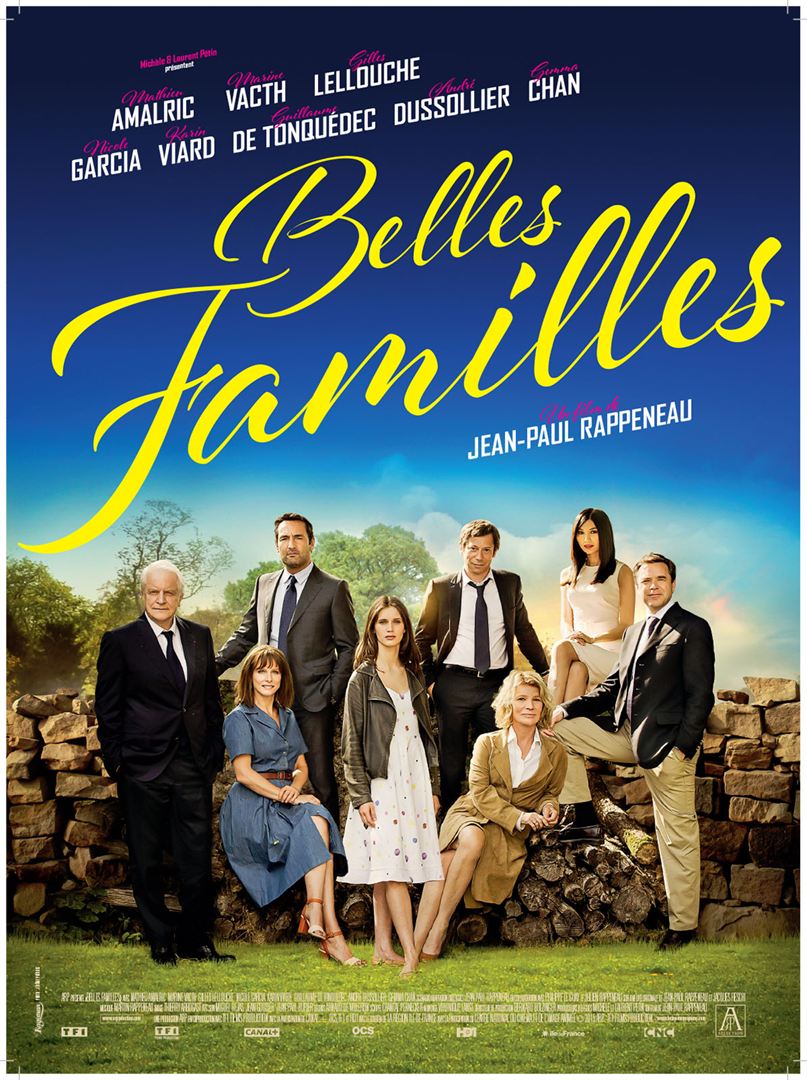

Belles Familles aurait pu être tourné dans les années 80. C’est ce qui en fait le charme. C’est ce qui en constitue la limite.

Belles Familles aurait pu être tourné dans les années 80. C’est ce qui en fait le charme. C’est ce qui en constitue la limite.

Ange & Gabrielle aurait pu être un des favoris des Gérard du cinéma 2015 qui désignent les plus mauvais films de l’année. Patrick Bruel y joue le rôle qu’il a déjà endossé mille fois du quinqua sexy sans attaches. Isabelle Carré joue, elle aussi, son rôle étendard de godiche qui déboule dans la vie d’Ange pour lui annoncer que son fils (à lui) a mis enceinte sa fille (à elle). S’ensuivent quelques dialogues convenus sur la paternité, quelques gags pas drôles sur la difficulté de l’assumer et un épilogue prévisible sur les vertus du mariage. L’alchimie entre les deux acteurs ne fonctionne pas une seule seconde et même Laurent Stocker, pourtant excellent, se ridiculise dans le rôle du meilleur ami… homo comme de bien entendu.

Ange & Gabrielle aurait pu être un des favoris des Gérard du cinéma 2015 qui désignent les plus mauvais films de l’année. Patrick Bruel y joue le rôle qu’il a déjà endossé mille fois du quinqua sexy sans attaches. Isabelle Carré joue, elle aussi, son rôle étendard de godiche qui déboule dans la vie d’Ange pour lui annoncer que son fils (à lui) a mis enceinte sa fille (à elle). S’ensuivent quelques dialogues convenus sur la paternité, quelques gags pas drôles sur la difficulté de l’assumer et un épilogue prévisible sur les vertus du mariage. L’alchimie entre les deux acteurs ne fonctionne pas une seule seconde et même Laurent Stocker, pourtant excellent, se ridiculise dans le rôle du meilleur ami… homo comme de bien entendu. Tarzan – la suite. Après que ses parents ont trouvé la mort dans la jungle, qu’une maman-gorille l’a élevé, qu’il a rencontré et épousé la belle Jane, le jeune John Clayton III est rentré en Angleterre. L’histoire du Seigneur de la jungle, inventée par Edgar Rice Burroughs avant la Première Guerre mondiale, est universellement connue. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques.

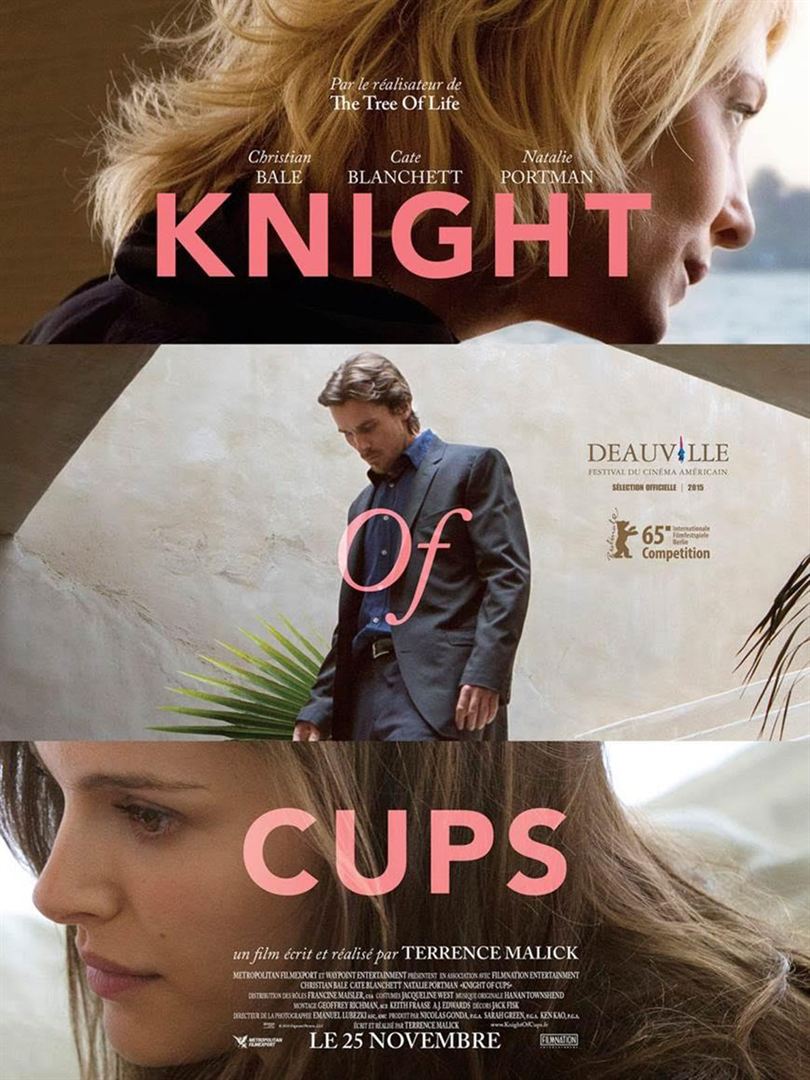

Tarzan – la suite. Après que ses parents ont trouvé la mort dans la jungle, qu’une maman-gorille l’a élevé, qu’il a rencontré et épousé la belle Jane, le jeune John Clayton III est rentré en Angleterre. L’histoire du Seigneur de la jungle, inventée par Edgar Rice Burroughs avant la Première Guerre mondiale, est universellement connue. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques. J’avais beau avoir été prévenu, je suis allé voir le dernier film de Terrence Malick, plein d’impatience et de curiosité. Je savais depuis The Tree of Life et À la merveille que le génial réalisateur de La Ligne rouge et des Moissons du ciel avait versé dans un prêchi-prêcha panthéiste.

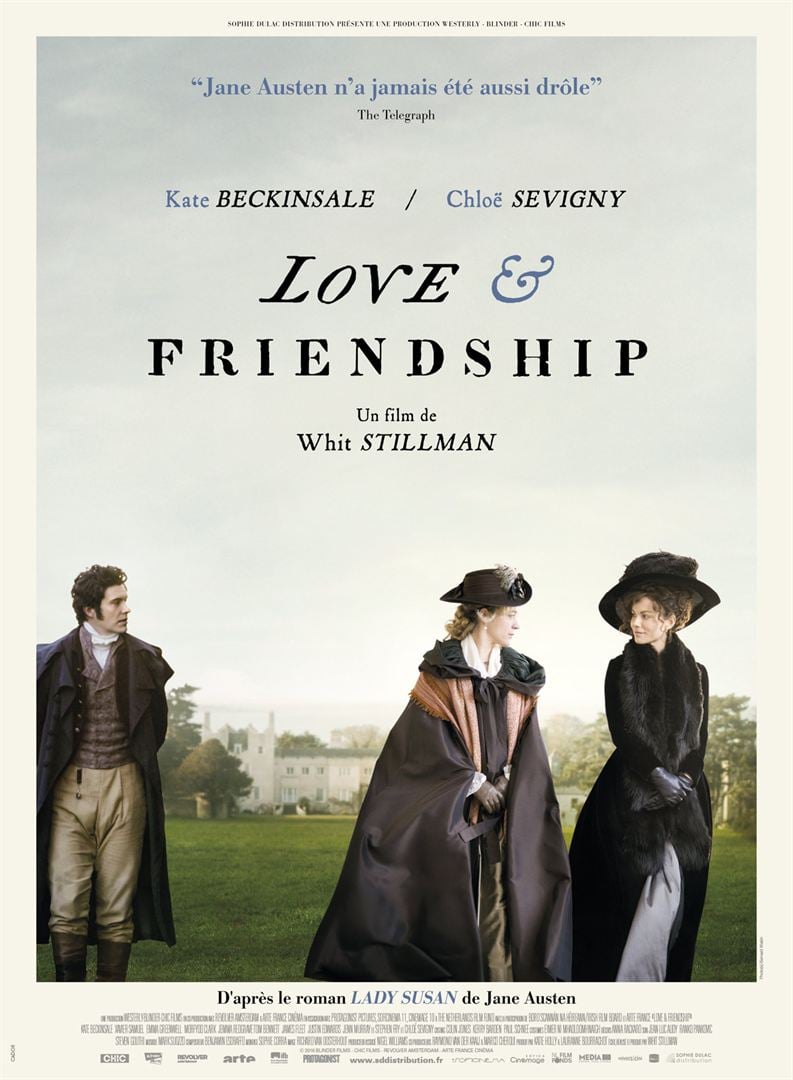

J’avais beau avoir été prévenu, je suis allé voir le dernier film de Terrence Malick, plein d’impatience et de curiosité. Je savais depuis The Tree of Life et À la merveille que le génial réalisateur de La Ligne rouge et des Moissons du ciel avait versé dans un prêchi-prêcha panthéiste. Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.

Jane Austen a décrit mieux que quiconque l’Angleterre géorgienne au tournant du (XIXe) siècle, sa petite noblesse campagnarde, ses codes et la façon de les contourner. Whit Stillman s’est fait, lui, le portraitiste des bobos new-yorkais au tournant du (XXIe) siècle, de leurs égocentrismes, de leurs frustrations et de leurs aspirations. La rencontre de ces deux grands artistes était inéluctable. Ou pas.