Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.

Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.

D’après le synopsis qu’on en lit, le premier film de Bi Gan raconte le périple d’un médecin à la recherche de son neveu. Voilà, dis-je, le résumé qu’on en lit. Car ce qu’on voit est tout autre. Le scénario, totalement incompréhensible, procède par ellipses et flash-back. On y suit un fil, on le délaisse, on y revient. Avec, au milieu du film, un plan séquence de quarante minutes, qui suit le héros à mobylette, tourné par un chef opérateur parkinsonien.

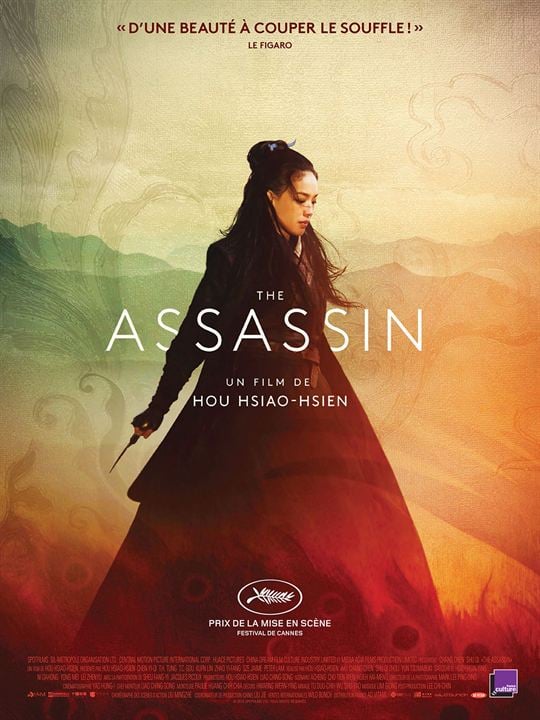

Je suis sorti de la séance doublement en colère. Contre les nombreuses récompenses, injustifiées à mes yeux, que Kaili Blues a récoltées dans les festivals. Et contre ces scénarios chinois, deux semaines après The Assassin, auxquels mon esprit occidental étriqué ne comprend rien.

Des critiques élogieuses ont accueilli le dernier film de Hou Hsiao-hsien. C’est avec beaucoup d’humilité et en reconnaissant par avance mes torts que j’oserai faire entendre une voix discordante.

Des critiques élogieuses ont accueilli le dernier film de Hou Hsiao-hsien. C’est avec beaucoup d’humilité et en reconnaissant par avance mes torts que j’oserai faire entendre une voix discordante.

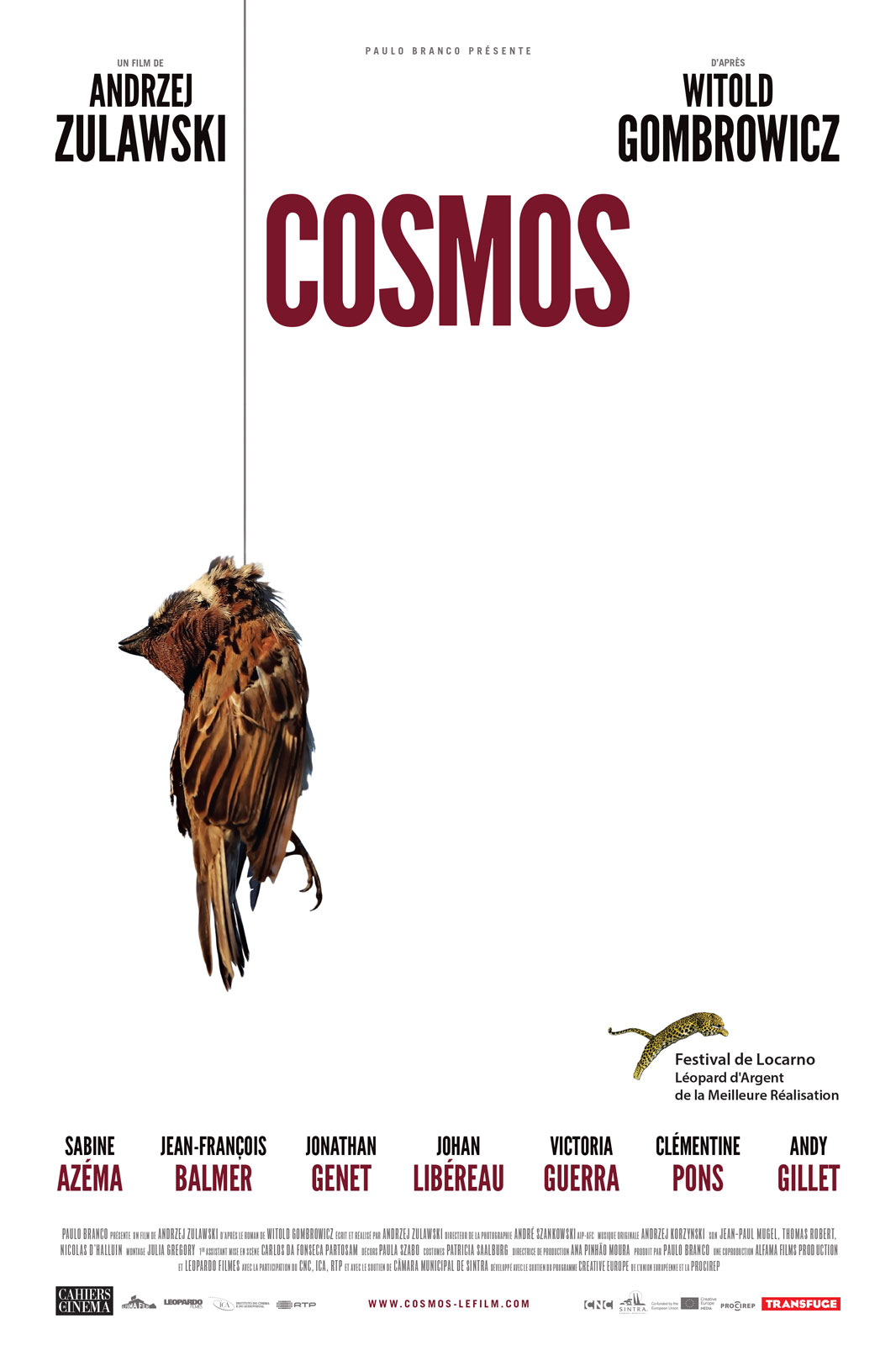

Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible.

Certains films provoquent chez moi une hypnose soporifique : L’Avventura, L’Année dernière à Marienbad, Les Ailes du désir, Solaris, Winter Sleep. Unanimement reconnus par une critique enthousiaste, couronnés de mille prix, ils ne me parlent pas. Leur beauté hiératique me reste irréductiblement étrangère. Leur faux rythme m’arrache des bâillements d’ennui. Pour autant, intimidé par tant d’éloges, je reconnais leur valeur et déplore ne pas y être sensible. Autant le dire sans détour : j’ai détesté Steve Jobs. J’ai même réussi à m’y endormir. Pourtant, sur le papier, le dernier film de Danny Boyle (dont le méconnu Millions compte parmi mes films préférés pas très loin devant Slumdog Millionaire ou 28 jours plus tard) écrit par Aaron Sorkin (The Social Network, les sept saisons de West Wing) avait tout pour me séduire.

Autant le dire sans détour : j’ai détesté Steve Jobs. J’ai même réussi à m’y endormir. Pourtant, sur le papier, le dernier film de Danny Boyle (dont le méconnu Millions compte parmi mes films préférés pas très loin devant Slumdog Millionaire ou 28 jours plus tard) écrit par Aaron Sorkin (The Social Network, les sept saisons de West Wing) avait tout pour me séduire. Je le confesse : c’est alléché par une

Je le confesse : c’est alléché par une  J’ai déjà dit ici combien la miniaturisation était en train de révolutionner le cinéma.

J’ai déjà dit ici combien la miniaturisation était en train de révolutionner le cinéma.