Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan fait l’objet d’une admiration universelle et révérencieuse qui n’a guère d’équivalent au monde dans le cinéma contemporain sinon peut-être celle qu’inspirent Terrence Malick, Apichatpong Weerasethakul ou Béla Tarr. Il la doit aux nombreuses récompenses glanées dans les plus célèbres festivals (tous ses films depuis Uzak en 2002 ont été sélectionnés en compétition officielle à Cannes, Winter Sleeps y remportant la Palme d’or en 2014 et Merve Dizdar le prix d’interprétation féminine en mai dernier pour ces Herbes sèches).

Il est donc difficile, sauf à vouloir passer pour un esprit rebelle et anticonformiste – ce qui n’est guère mon style – d’en dire du mal.

Or force m’est d’avouer que je ne prends aucun plaisir à ses films obèses (Les Herbes sèches dure plus de trois heures). Pire : je vois dans les louanges qu’on lui adresse une cuistrerie suspecte. J’avais eu la dent très dure pour son film précédent, Le Poirier sauvage, au sujet duquel j’ai écrit une critique au vitriol conclue par un zéro pointé. Je n’aurai la main guère moins lourde pour celui-ci.

J’ai dû m’y prendre à deux reprises pour en venir à bout. La première fois, le soir de la sortie, j’ai plongé dans un profond sommeil, au bout de quinze minutes à peine, dont je suis ressorti beaucoup trop tard pour m’autoriser à en écrire la critique sans le revoir une seconde fois. C’est chose faite depuis hier, non sans avoir au préalable pris trois cafés pour m’autoriser à dire du mal d’un film dont je n’aurai manqué aucun plan.

Mon masochisme – ou mon honnêteté intellectuelle, c’est selon – fut bien mal payé de retour. Car, j’ai trouvé le temps bien long. C’est, je l’ai dit, une des caractéristiques de l’oeuvre de Nuri Bilge Ceylan qui, après des premiers films d’une durée orthodoxe, tangente dangereusement les trois heures dans ses quatre derniers films sans que rien ne justifie un tel format.

Pourquoi faire durer un film au-delà des limites normales que l’attention – et la vessie – humaine autorise ? Certains motifs sont recevables : raconter une riche histoire aux multiples et incompressibles rebondissements (Christopher Nolan, Damien Chazelle), plonger le spectateur dans un état catatonique (Lav Diaz, Bela Tarr), en donner aux fans pour leur argent (la franchise Marvel et sa ribambelle de super-héros). Je n’en trouve aucun pour justifier la durée de ces Herbes sèches.

De quoi y est-il question ? De la vie ennuyeuse d’un enseignant veule relégué dans une province reculée. La durée du film nous fait-elle plus péniblement ressentir l’inconfort de sa situation ? Pas sûr. Et s’il ne se passe rien, ou du moins pas grand-chose, c’est sans doute moins pour accréditer l’idée, au demeurant tout à fait pertinente, que la vie de Samet est oiseuse (Buzzati, Gracq ou Beckett ont bien écrit trois chefs d’oeuvre qui racontent l’attente et constituent autant de métaphores saisissantes de la condition humaine), que parce que le scénario hésite entre deux sujets.

Le premier, qui occupe la première partie du film, tourne autour des accusations portées contre Samet et Kenan. Elles laissent augurer sinon un suspense haletant (les deux hommes seront-ils ou non blanchis ?), à tout le moins un questionnement très contemporain sur les relations profs-élèves à l’ère #MeToo, la part ambiguë des sentiments qui s’y glissent et la foi donnée dans la parole des victimes.

Mais Les Herbes sèches oublie ce sujet là en cours de chemin pour s’intéresser à un autre : la relation à trois – le trouble trouple si j’ose dire – qui se construit entre Nuray, Samet et Kenan, les deux hommes, on l’aura compris, tombant chacun à sa façon amoureux de la même femme. Là encore, le suspense monte… pour se terminer en queue de poisson, dans un épilogue printanier qui, après deux heures trente hiémales pendant lesquelles la neige est tombée à gros flocons, laisse enfin percer le soleil et nous assène en voix off quelques apophtegmes sentencieux (on aura compris à cette dernière phrase amphigourique lestée d’un vocabulaire pompeux que je me suis lentement mais sûrement laissé contaminer).

La bande-annonce

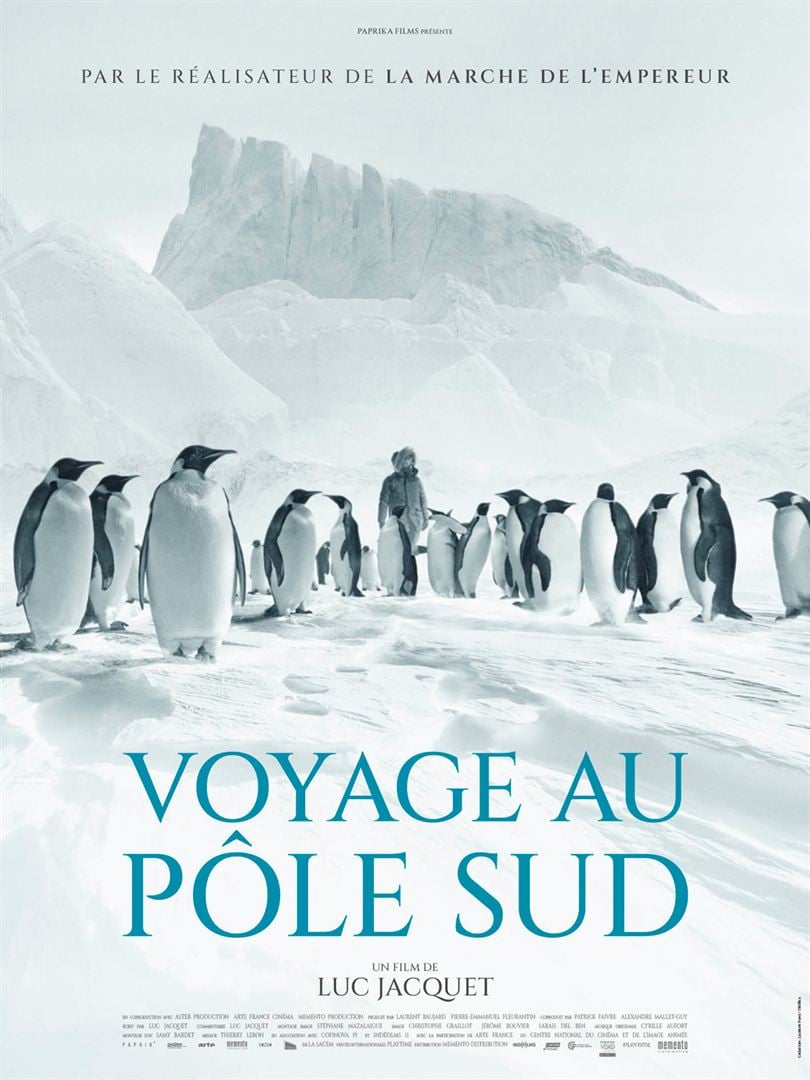

Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005.

Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005.

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère.

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère. Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances.

Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances. Jeanne est prête à tout pour réussir. Elle vit avec son père, son petit frère et sa petite sœur dans une caserne de gendarmerie en banlieue parisienne. Mais cette étudiante polymathe est bien décidée à intégrer le monde carnassier de la haute finance.

Jeanne est prête à tout pour réussir. Elle vit avec son père, son petit frère et sa petite sœur dans une caserne de gendarmerie en banlieue parisienne. Mais cette étudiante polymathe est bien décidée à intégrer le monde carnassier de la haute finance. Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick. MMXX se déroule, comme son titre l’indique, en 2020. Il se déroule aussi – mais son titre ne l’indique pas – à Bucarest et raconte quatre histoires qui sont peut-être (ou pas) reliées entre elles par un fil ténu.

MMXX se déroule, comme son titre l’indique, en 2020. Il se déroule aussi – mais son titre ne l’indique pas – à Bucarest et raconte quatre histoires qui sont peut-être (ou pas) reliées entre elles par un fil ténu. En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine.

En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine. La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie.

La Voix humaine : Une femme (Tilda Swinton) est cloîtrée chez elle depuis trois jours et n’en est sortie que pour acheter une hache. Elle attend, avec comme seule compagnie celle de son chien, l’appel de son amant qui va lui annoncer leur rupture. Ce long échange téléphonique la plongera dans la folie. Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion.

Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion. Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.