David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche.

David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche.

Si un ami député ne m’avait pas invité à l’avant-première des Engagés à l’Assemblée nationale, je ne serais pas allé le voir tant ce film m’inspirait des réticences. Ces préjugés étaient de deux ordres : j’en redoutais la bien-pensance et le manichéisme.

Bien-pensant voire partisan, Les Engagés l’est assurément. Mais comment ne pas l’être sur un tel sujet ? Comme le rappelait dans le débat qui a suivi le film Raquel Garrido – et Dieu sait que pourtant je ne goûte que rarement les interventions publiques de cette députée LFI inutilement clivante – l’hospitalité est une valeur que toutes les civilisations défendent. En haute-mer comme en haute montagne, porter secours au voyageur qui se noie, qui s’échoue, qui se perd, qui risque de mourir de froid, est un impératif catégorique qui s’impose à chacun de nous.

Notre droit positif méconnaît ce principe. Il a de bonnes raisons de le faire. Laisser transiter à travers nos frontières des étrangers extra-européens que la misère et la recherche d’une vie meilleure ont poussés à quitter leur pays sans pourtant pouvoir invoquer un des motifs qui leur permettraient de revendiquer l’asile politique, ce serait créer un appel d’air qui risquerait de mettre à mal l’intégration des étrangers déjà présents en France avec un titre légal de séjour.

David et ses amis du Refuge refusent d’appliquer une loi qu’ils estiment inique. Ils rejouent le drame d’Antigone, toujours d’une brûlante actualité, au risque de mettre leur vie privée et leur équilibre personnel en danger. Le parallèle avec la Résistance et la traque des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est sans doute excessif mais vient immédiatement à l’esprit.

Le second écueil sur lequel Les Engagés aurait pu se fracasser est le manichéisme. Le scénario co-écrit par Emilie Frèche – dont c’est la première réalisation après avoir signé plusieurs livres et plusieurs scénarios dont le facteur commun est l’engagement contre le racisme et l’antisémitisme – évite cet écueil. David et ses amis du Refuge sont certes parés des plus nobles vertus. Ils ne sont ni anarchistes ni révolutionnaires : « Que voulais-tu que je fasse ? crie David à sa compagne. je n’allais pas laisser ce gamin mourir de froid dans la montagne ». Qui n’aurait pas cette réaction ? Ou, pour poser la question avec plus d’honnêteté et ne pas paraître plus héroïque qu’on ne l’est quotidiennement, qui n’aimerait pas avoir cette réaction-là ? C’est le personnage de Lili, la fille adolescente de Gabrielle, avec son hospitalité instinctive et sa douleur brute, qui m’a le plus touché. Mais c’est le personnage de Bruno Todeschini que j’ai le plus apprécié, dont on découvre tardivement la profession aux deux tiers du film. Sans lui le film aurait été bancal.

Qu’on soit de droite ou de gauche – mais être de gauche aide – on ne pourra qu’être touché par Les Engagés.

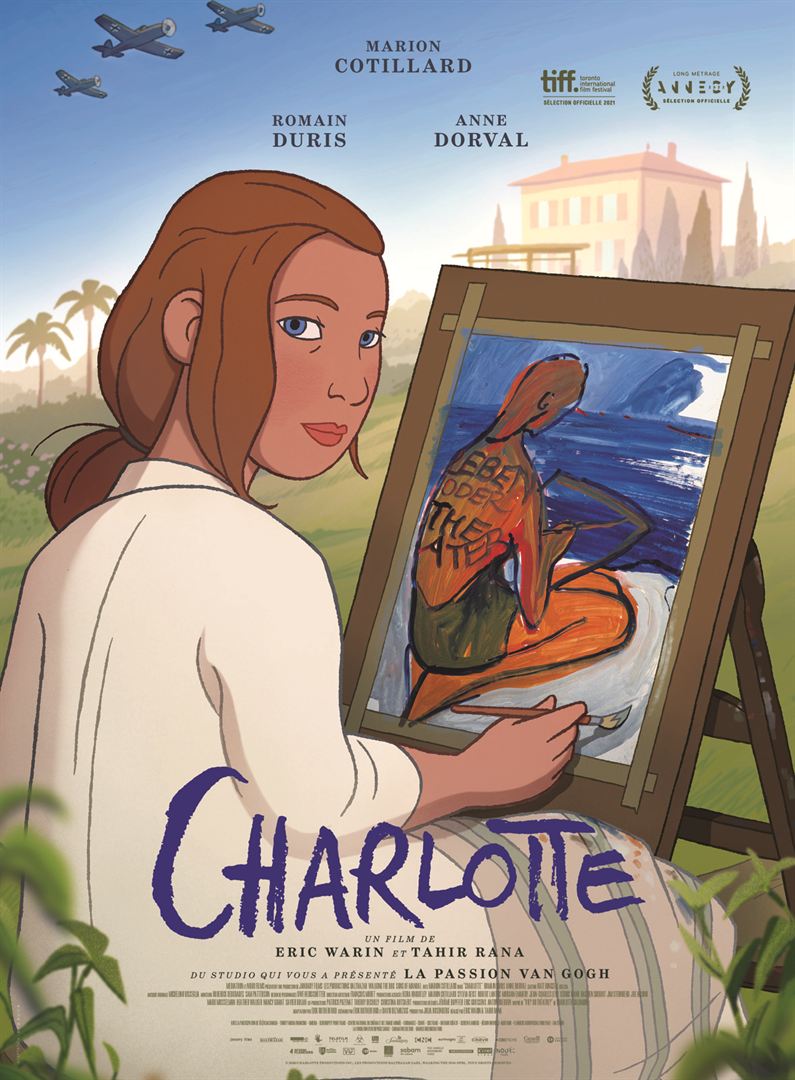

Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin.

Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin. Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate.

Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate. Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve.

Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve. Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire.

Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire. Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires.

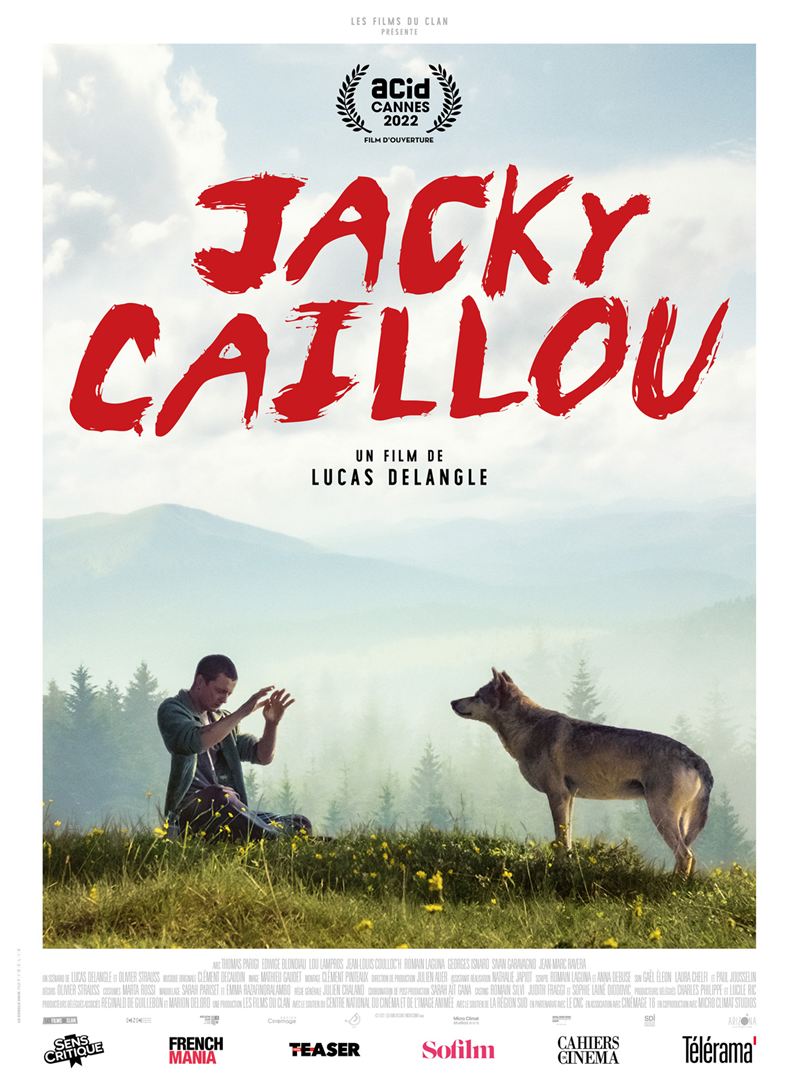

Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires. Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis.

Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis. La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)…

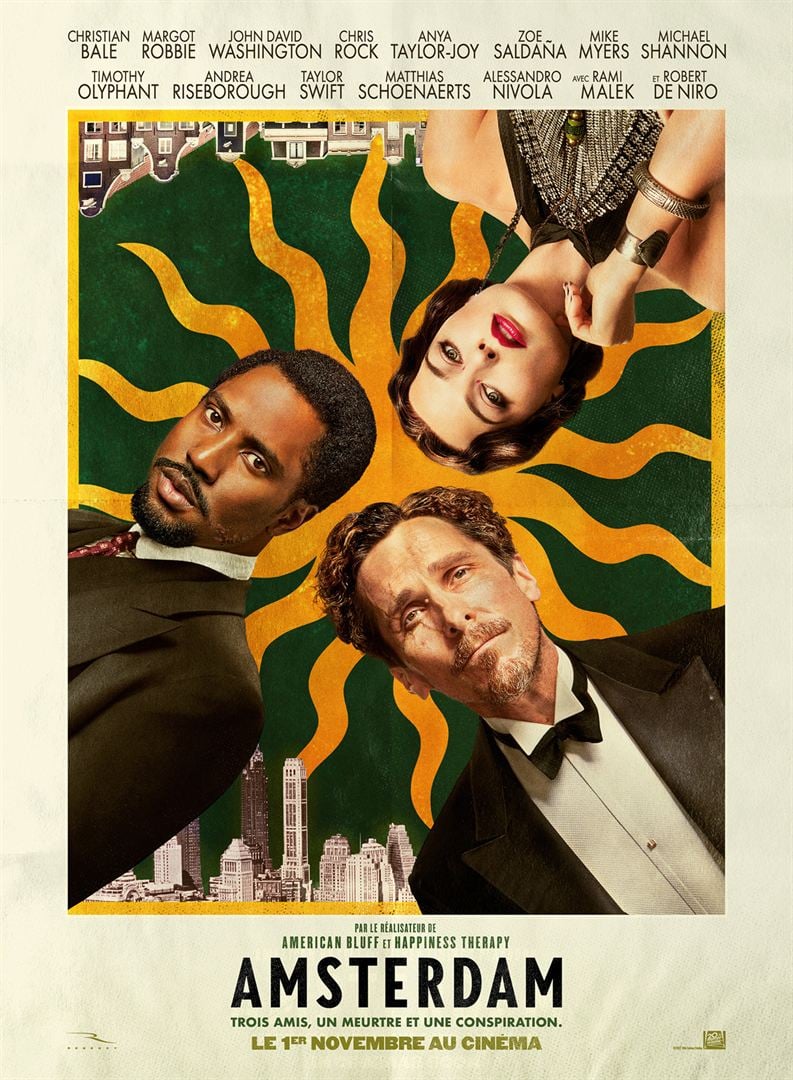

La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)… Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre.

Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre. On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «

On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «