Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate.

Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate.

Lors du débat qui a suivi la projection du film au Saint-André des Arts vendredi soir, la réalisatrice allemande Henrika Kull a évoqué son long travail d’enquête dans les bordels en Allemagne – où les maisons closes, fermées en France depuis 1946, sont autorisées. Comme Emma Becker, dans son livre La Maison (dont l’adaptation au cinéma sortira le 16 novembre), Henrika Kull est réglementariste. Elle considère que la prostitution n’a pas à être prohibée, qu’elle peut être autorisée, qu’il s’agit d’un métier comme un autre à condition de respecter certaines règles et que la stigmatisation qui l’entoure n’a pas lieu d’être.

Cette position est parfaitement respectable, même si on ne la partage pas. Elle aurait pu fort bien constituer l’axe central d’un documentaire consacré à ces maisons, aux femmes qui y travaillent et aux clients qui les fréquentent.

Mais Henrika Kull a choisi la voie de la fiction. Et c’est là que le bât blesse. Car cette fiction n’a pas pour sujet principal la prostitution légalisée. Elle traite d’une histoire d’amour qui se déroule dans un bordel. Le message est celui-ci : deux travailleuses du sexe, dont le métier doit être considéré comme banal, ont le droit de s’aimer de la même façon que, disons, deux caissières de supermarché ou deux inspectrices des finances.

Le problème est que la fiction part d’un postulat qu’elle ne prend pas la peine de démontrer. Elle postule que travailler dans une maison close est un métier comme un autre, avec son lot de déconvenues (des clients parfois border line) et de gratifications (la chaleureuse sororité entre les « filles »). Je ne dis pas que ce postulat soit faux – même si j’ai mon opinion sur le sujet. Mais je dis qu’il mérite d’être démontré.

Le second problème, et non des moindres, est l’histoire d’amour que Seule la joie raconte. Elle réunit deux femmes que tout oppose, une Allemande et une Italienne, une blonde et une brune, une quadragénaire et une jeune trentenaire. Cette histoire est convenue. Peut-être l’intention de la réalisatrice est-elle de montrer que les histoires d’amour dans les maisons closes sont en tous points identiques à celles qui naissent en dehors. Mais elle parvient si bien à dérouler le cycle ennuyeux du coup de foudre, des querelles amoureuses, de la séparation et des réconciliations que son objectif paradoxal est atteint : vider de tout intérêt l’histoire qui nous est racontée.

Sur ce sujet tabou, sans remonter à Buñuel (Belle de jour), Godard (Deux ou trois choses que je sais d’elle, Vivre sa vie) ou Bonello (L’Appolonide), on préfèrera dans les sorties récentes Party Girl, Filles de joie et surtout Une femme du monde.

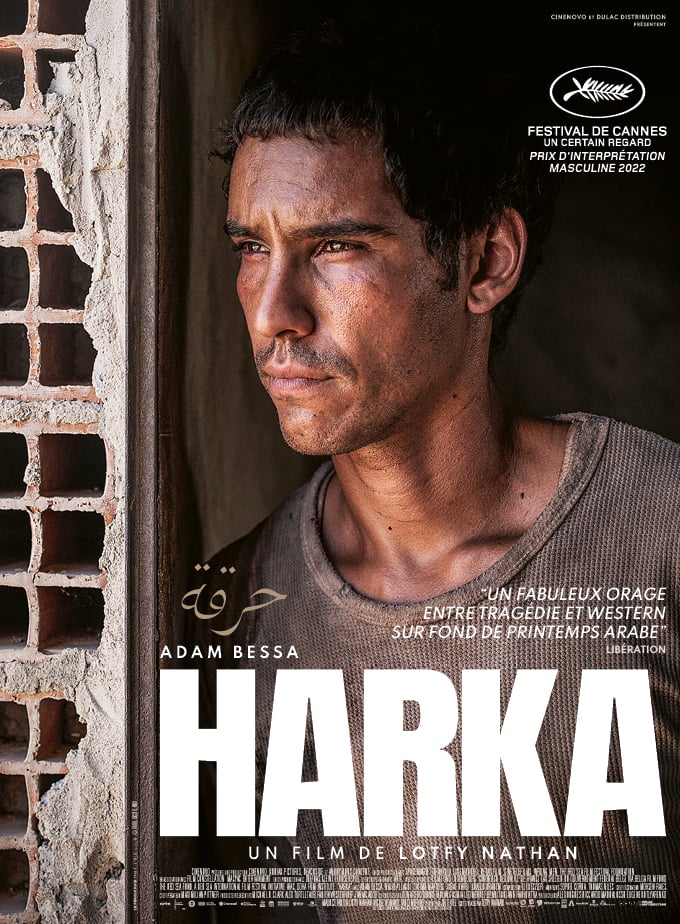

Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité.

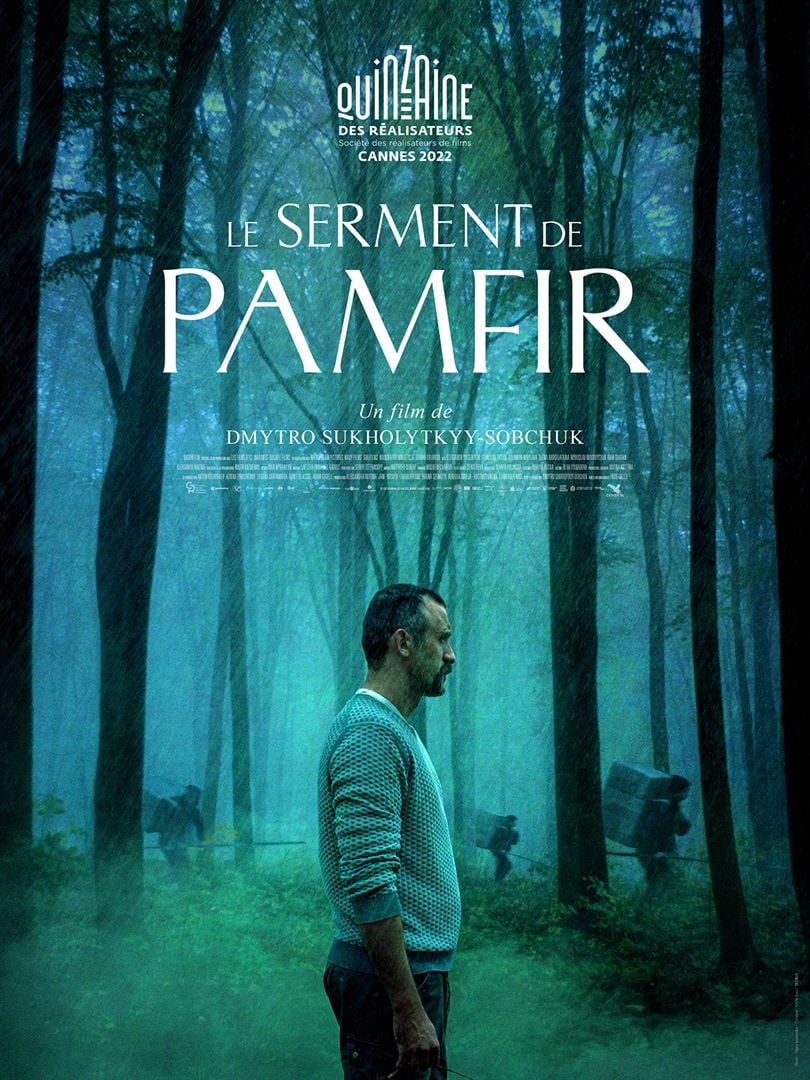

Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité. Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là.

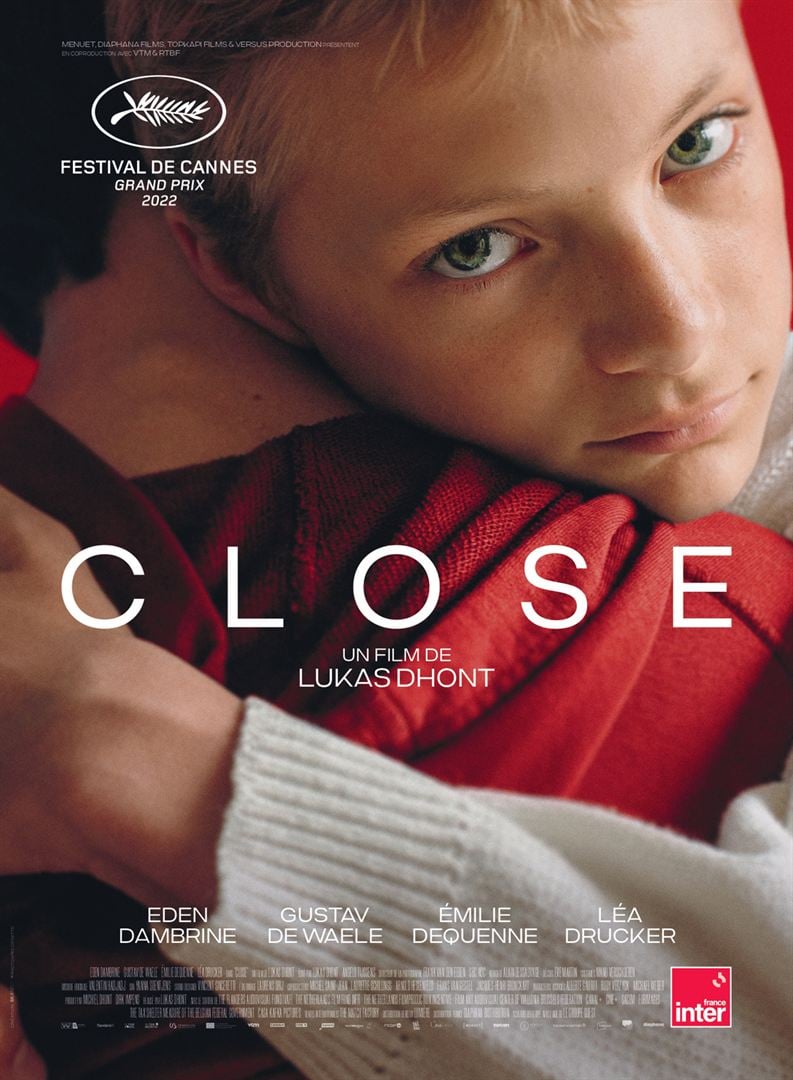

Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là. Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation.

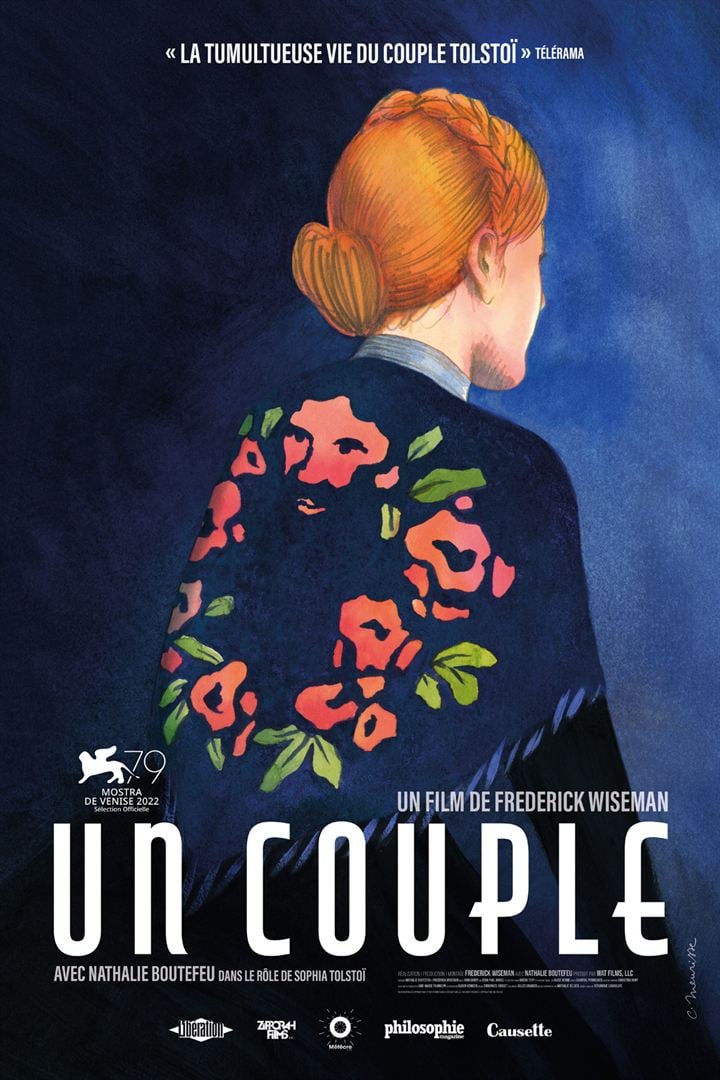

Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation. Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston (

Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston ( « La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »

« La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie » L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.

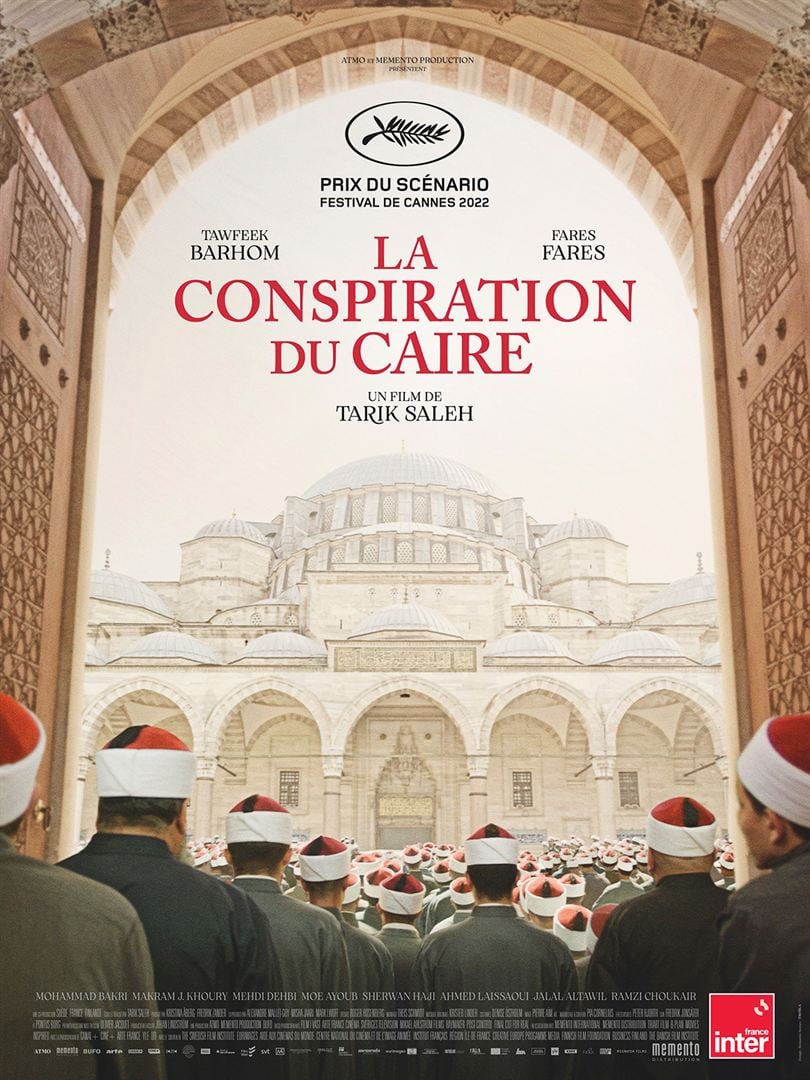

L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France. Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins.

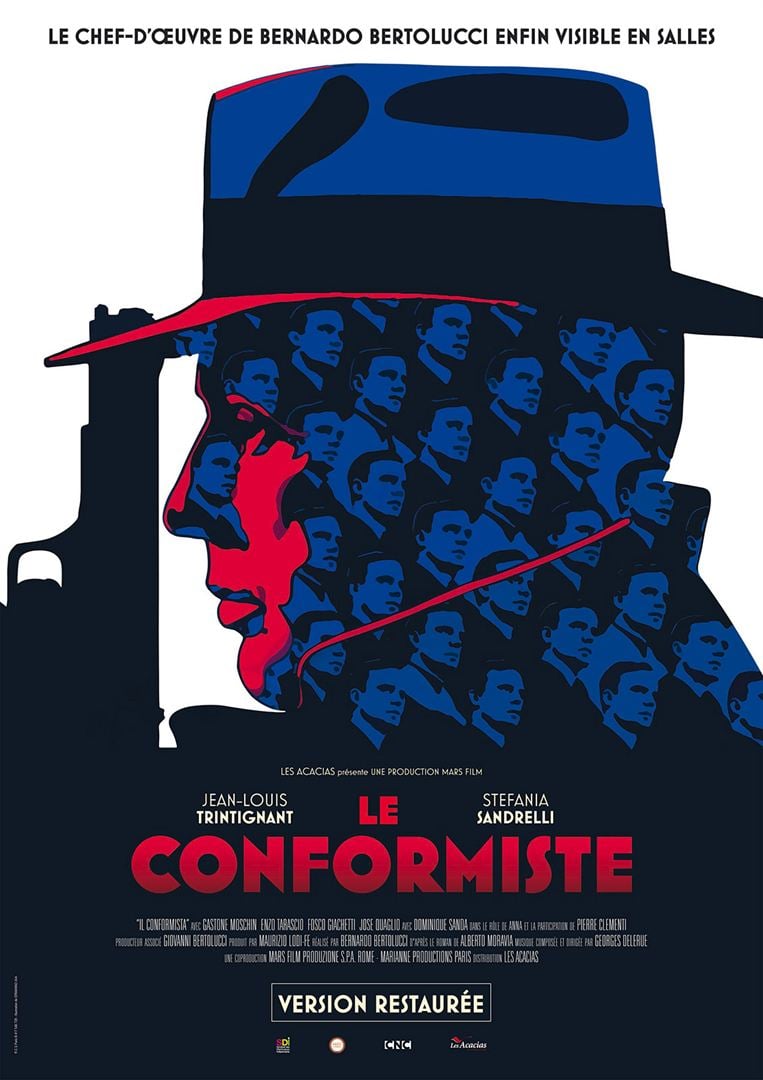

Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment.

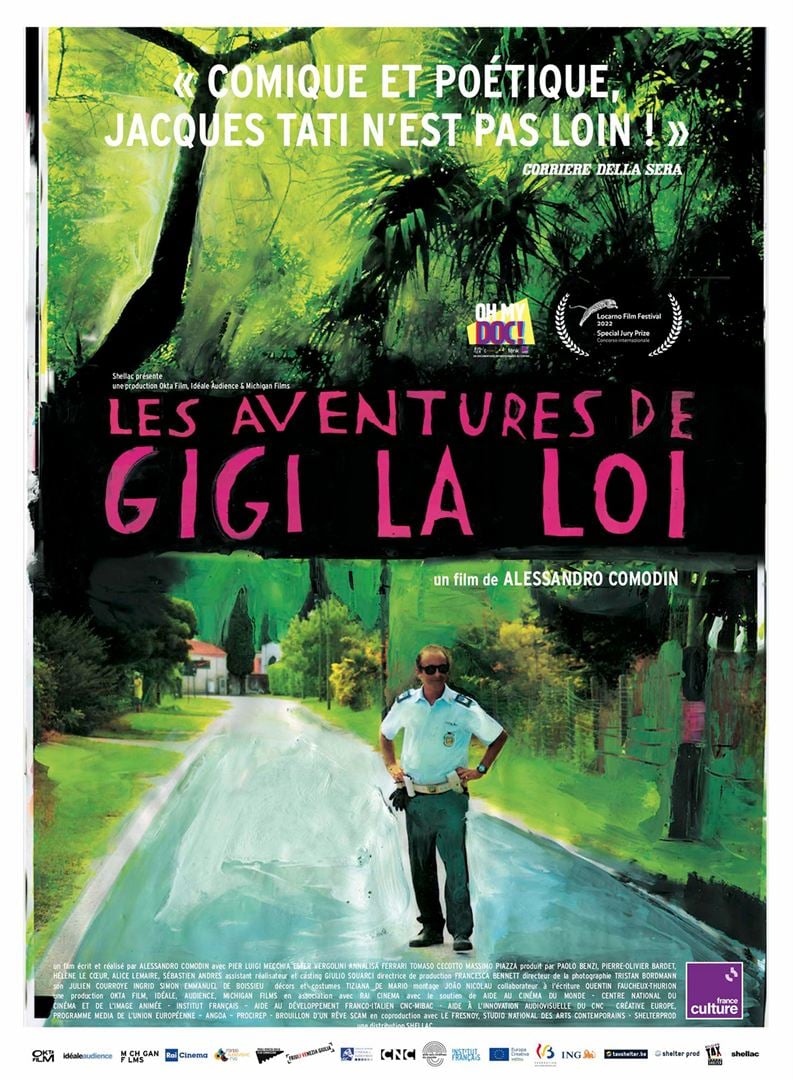

Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) a grandi sans amour entre un père qui finit à l’asile et une mère qui sombre dans la toxicomanie. Après de brillantes études, il adhère au parti fasciste et rejoint ses services secrets. Par conformisme, il se marie avec Giulia (Stefania Sandrelli) une femme superficielle et frivole pour laquelle il n’a aucun sentiment. « Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.