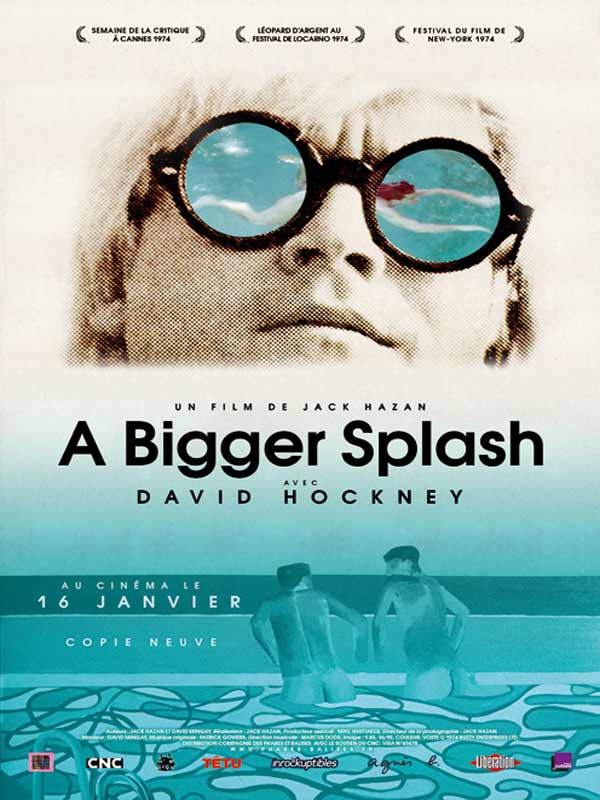

En 1974, au faîte de sa gloire, David Hockney fait réaliser par son ami Jack Hazan un film-documentaire où il joue entouré de ses proches. Son fil rouge sera la fin de sa liaison avec son modèle, Peter Schlesinger, et la réalisation (en fait quelques années plus tôt en 1967) de la toile qui l’a rendu célèbre A Bigger Splash.

En 1974, au faîte de sa gloire, David Hockney fait réaliser par son ami Jack Hazan un film-documentaire où il joue entouré de ses proches. Son fil rouge sera la fin de sa liaison avec son modèle, Peter Schlesinger, et la réalisation (en fait quelques années plus tôt en 1967) de la toile qui l’a rendu célèbre A Bigger Splash.

A sa sortie, A Bigger Splash reçut un accueil enthousiaste. La raison en était triple. La première était la découverte de David Hockney, de son travail, de son intimité. La seconde était le Swinging London qui lançait ses derniers feux avant de somber dans l’hiver du mécontentement. La troisième, la plus importante peut-être, était l’audace des scènes d’amour gay jusqu’alors jamais filmées.

Ces trois motifs ont largement perdu de leur actualité près de cinquante ans plus tard. Certes, l’œuvre de David Hockney reste toujours aussi passionnante ; mais, pour y plonger, je recommande plutôt la remarquable biographie de Catherine Cusset. Il y a belle lurette que Londres ne swingue plus. Quant à l’audace des scènes gay, elle ne choque ni n’émoustille plus personne – sauf peut-être les amateurs de porno gay vintage.

Triplement déçu, on s’ennuie trois fois plus.

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

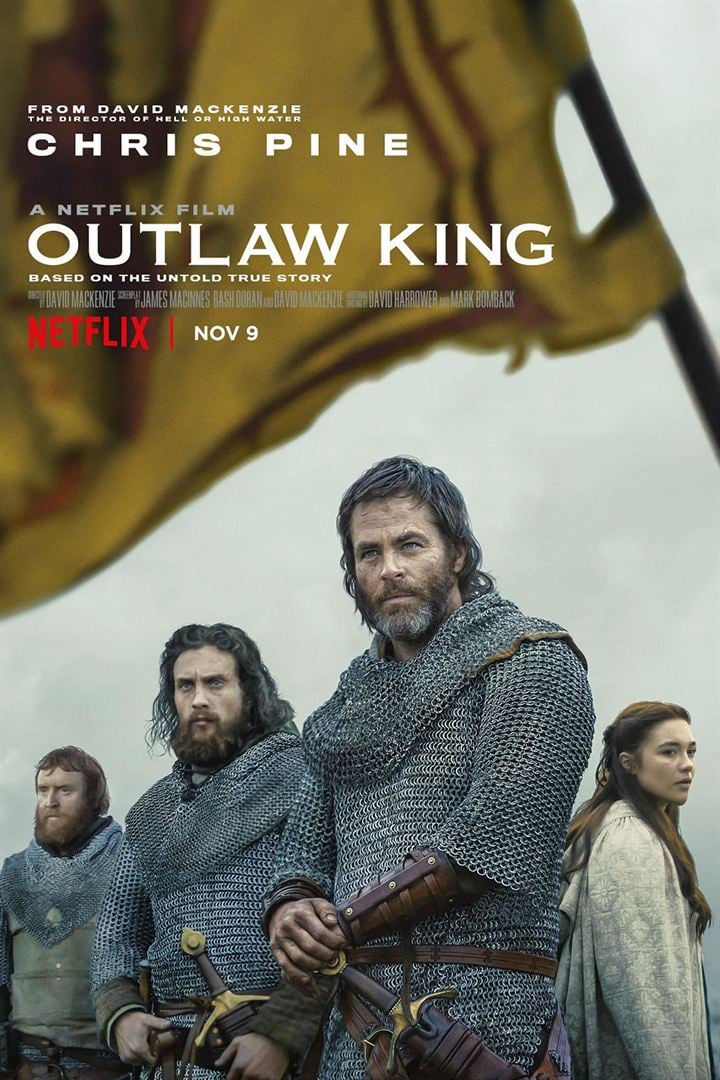

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies. Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance.

Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance. Marco (Marcello Mastroianni) et Irène (Catherine Deneuve) vivent heureux à Paris avec leur fils Lucas. Lui est moniteur d’auto-école ; elle tient un salon de coiffure et rêve de s’agrandir. Mais la santé de Marco lui donne des soucis. Sur les objurgations de sa femme, il finit par consulter. Son généraliste (Micheline Presle), perplexe, le renvoie chez un spécialiste qui rend un verdict sans appel : Marco est enceint.e. de quatre mois.

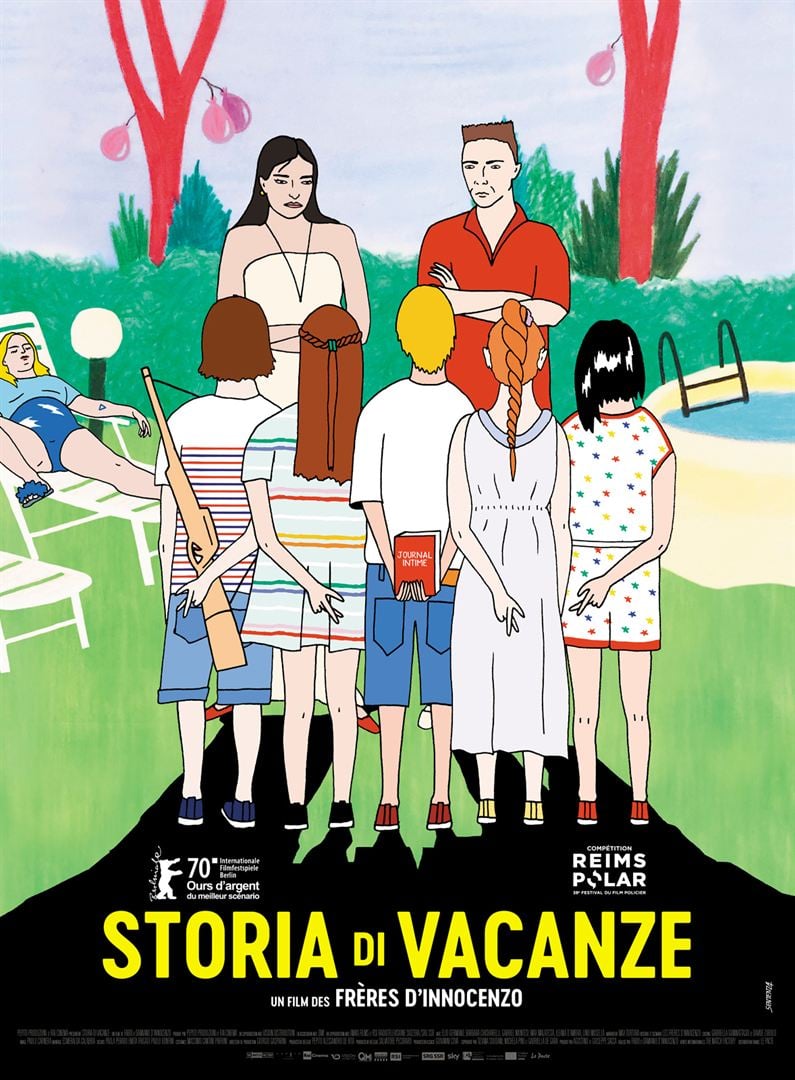

Marco (Marcello Mastroianni) et Irène (Catherine Deneuve) vivent heureux à Paris avec leur fils Lucas. Lui est moniteur d’auto-école ; elle tient un salon de coiffure et rêve de s’agrandir. Mais la santé de Marco lui donne des soucis. Sur les objurgations de sa femme, il finit par consulter. Son généraliste (Micheline Presle), perplexe, le renvoie chez un spécialiste qui rend un verdict sans appel : Marco est enceint.e. de quatre mois. Dans une banlieue pavillonnaire de Rome, l’été s’annonce torride. Les parents dînent ensemble en terrasse. Leurs enfants, Dennis, Alessia, Viola, Geremia, Ada, ont le même âge et fréquentent le même collège. Tout est calme en apparence.

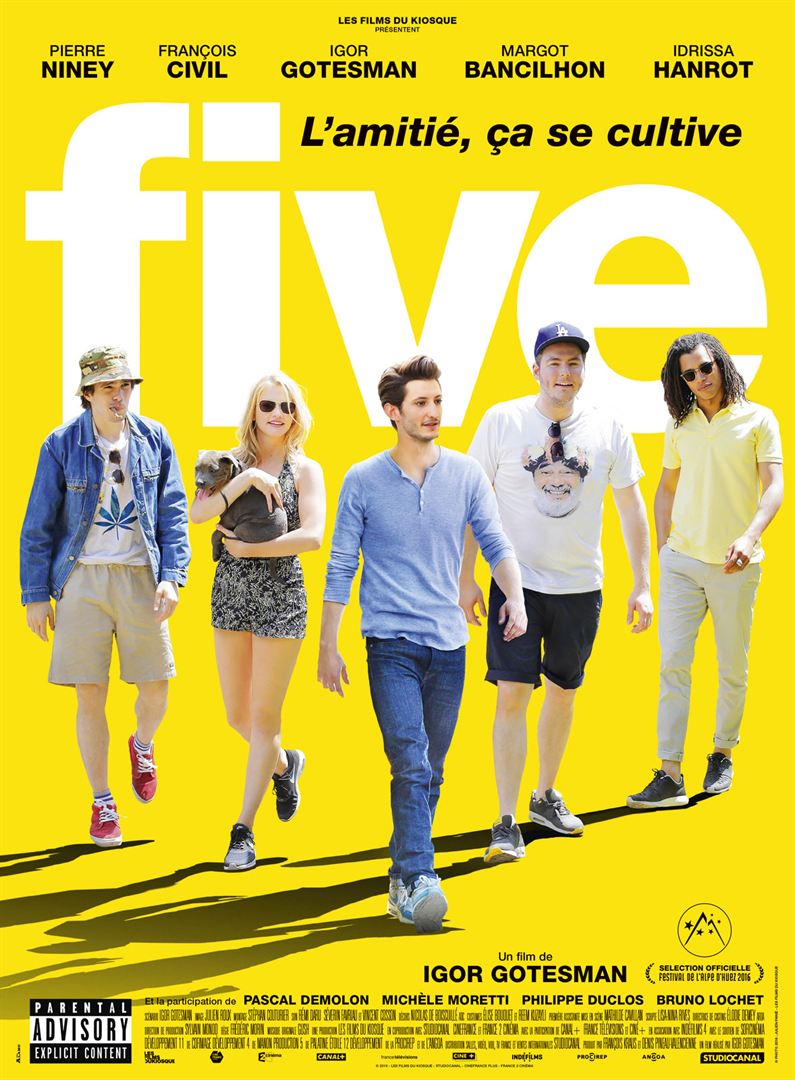

Dans une banlieue pavillonnaire de Rome, l’été s’annonce torride. Les parents dînent ensemble en terrasse. Leurs enfants, Dennis, Alessia, Viola, Geremia, Ada, ont le même âge et fréquentent le même collège. Tout est calme en apparence. Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse.

Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse. Sharon (Mimi Rogers), la trentaine, est consciente du néant de son existence. Le jour, elle travaille comme télé-opératrice dans un centre d’appels. La nuit, elle multiplie les expériences échangistes. Sa vie va prendre un tour nouveau quand elle rencontre Dieu et décide de l’accepter.

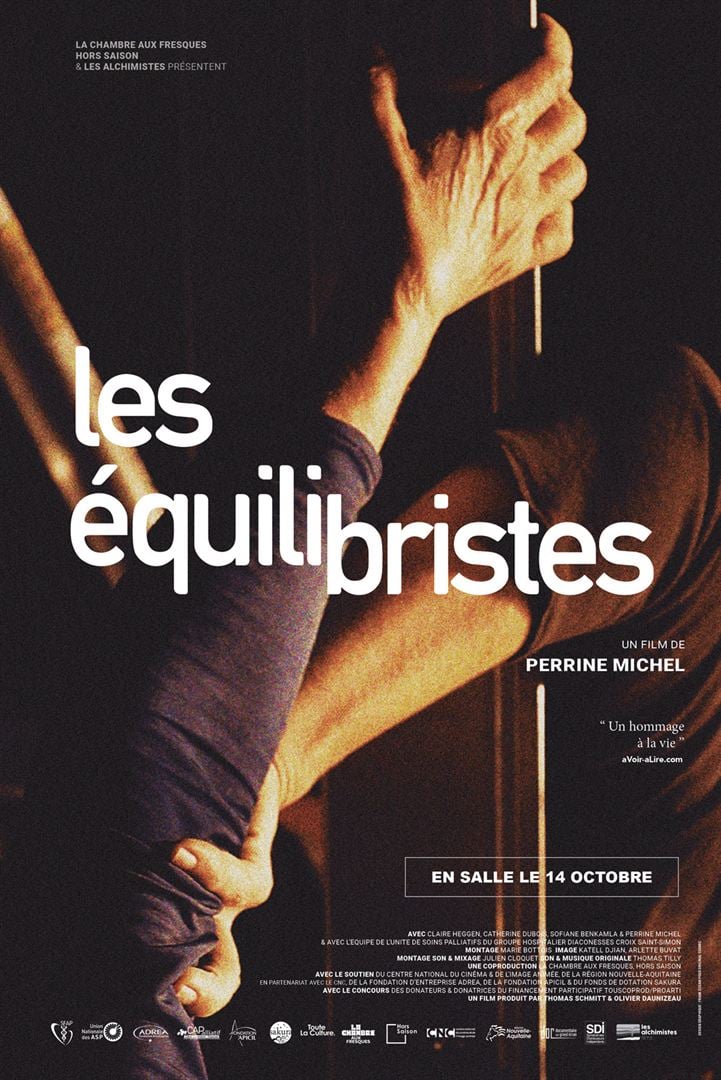

Sharon (Mimi Rogers), la trentaine, est consciente du néant de son existence. Le jour, elle travaille comme télé-opératrice dans un centre d’appels. La nuit, elle multiplie les expériences échangistes. Sa vie va prendre un tour nouveau quand elle rencontre Dieu et décide de l’accepter. La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis…

La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis… Mica est un gamin de onze ans abandonné à lui-même par des parents qui n’ont pas les moyens de l’envoyer à l’école. Ils le confient à un proche qui l’emmène à Casablanca travailler dans un club de tennis pour bourgeois huppés. Le garçonnet y découvre un monde qui lui est étranger. S’il est vite en butte à l’hostilité des garçons bien nés de son âge qui y prennent des cours de tennis, il s’attire la bienveillance de Sophia, une ancienne championne qui y donne des leçons. Il révèle vite des dons exceptionnels. Mais son statut l’autorise-t-il à participer à un tournoi ?

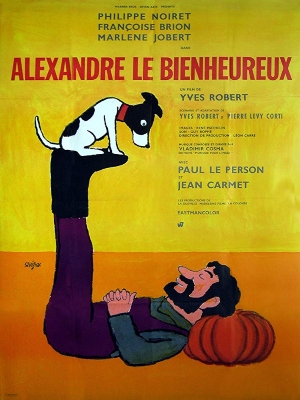

Mica est un gamin de onze ans abandonné à lui-même par des parents qui n’ont pas les moyens de l’envoyer à l’école. Ils le confient à un proche qui l’emmène à Casablanca travailler dans un club de tennis pour bourgeois huppés. Le garçonnet y découvre un monde qui lui est étranger. S’il est vite en butte à l’hostilité des garçons bien nés de son âge qui y prennent des cours de tennis, il s’attire la bienveillance de Sophia, une ancienne championne qui y donne des leçons. Il révèle vite des dons exceptionnels. Mais son statut l’autorise-t-il à participer à un tournoi ? Alexandre (Philippe Noiret) est un Hercule qui ne rêve qu’à paresser. Mais sa femme, « la Grande » (Françoise Brion), est sans cesse sur son dos pour s’assurer qu’il exécute la liste impressionnante de corvées qu’elle lui assigne chaque matin. Quand elle meurt brutalement, Alexandre se sent enfin libre de faire ce qu’il veut : dormir, aller à la pêche, jouer au billard, avec pour seul compagnon le fox-terrier qui s’est attaché à ses pas. Sa désinvolture scandalise les habitants de son petit village du Perche. Mais elle séduit Agathe (Marlène Jobert), une pimpante jeune femme qui vient d’être embauchée dans l’épicerie du coin et qui partage ses valeurs.

Alexandre (Philippe Noiret) est un Hercule qui ne rêve qu’à paresser. Mais sa femme, « la Grande » (Françoise Brion), est sans cesse sur son dos pour s’assurer qu’il exécute la liste impressionnante de corvées qu’elle lui assigne chaque matin. Quand elle meurt brutalement, Alexandre se sent enfin libre de faire ce qu’il veut : dormir, aller à la pêche, jouer au billard, avec pour seul compagnon le fox-terrier qui s’est attaché à ses pas. Sa désinvolture scandalise les habitants de son petit village du Perche. Mais elle séduit Agathe (Marlène Jobert), une pimpante jeune femme qui vient d’être embauchée dans l’épicerie du coin et qui partage ses valeurs.