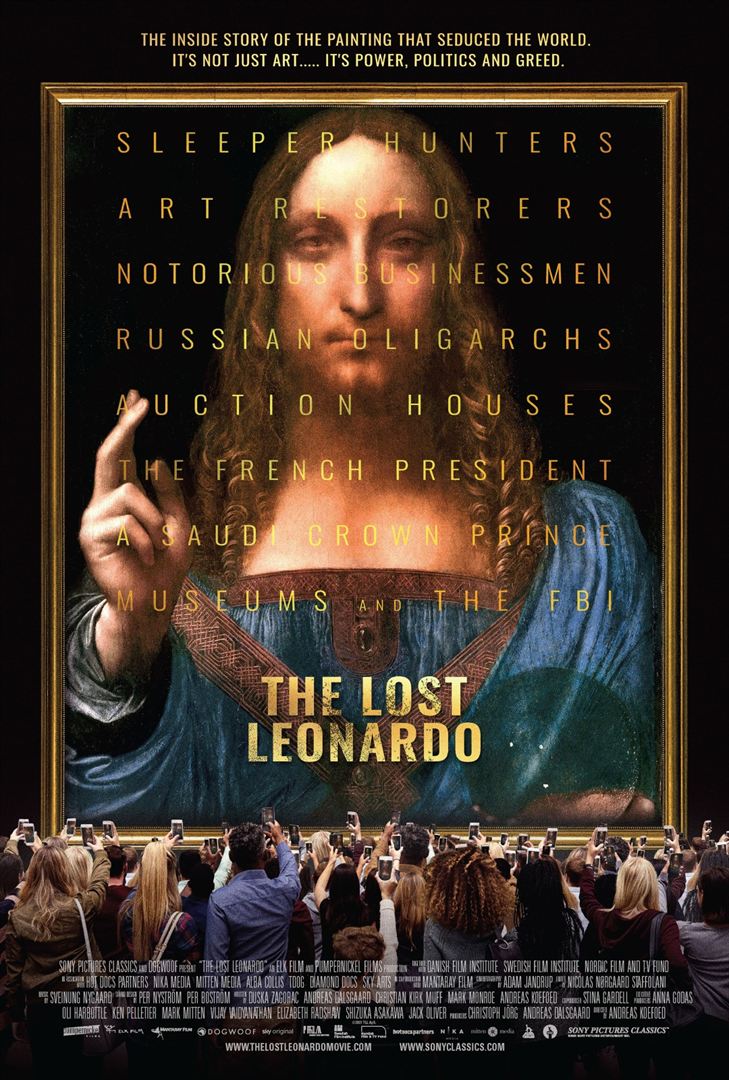

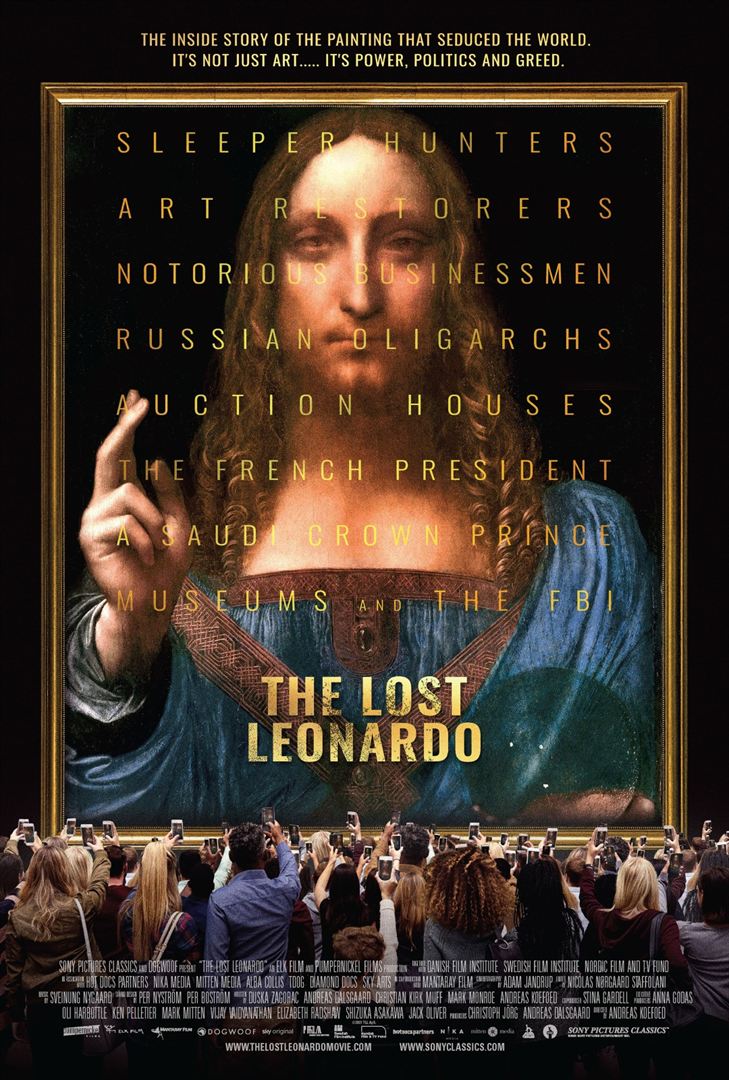

Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.

Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.

Quelques mois après le documentaire diffusé sur France 5, celui réalisé par le Danois Andreas Koefoed revient sur cette rocambolesque histoire.

La toile, très endommagée, a été dégottée par un sleeper hunter, un « chasseur d’oeuvres dormantes » dans une vente aux enchères à La Nouvelle-Orléans en 2005 pour la modeste somme de 1175 dollars. Considérablement restaurée par Dianne Modestini, une des plus grandes spécialistes de la renaissance au monde, elle a été authentifiée par un panel d’experts réunis à Londres et présentée à la National Gallery à une exposition consacrée à Leonardo en 2011. L’oligarque russe Dimitri Rybolovlev en fait l’acquisition en 2013 pour 127,5 millions de dollars, laissant à l’intermédiaire suisse Yves Bouvier une marge confortable. Quatre ans plus tard, après une campagne marketing d’une redoutable efficacité sur le thème du « dernier Leonard » ou du « Leonard perdu », Christie’s en réussit la vente historique. L’identité du mystérieux acheteur est révélée quelques mois plus tard : il s’agit du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Ce remarquable documentaire a trois éminentes qualités.

La première est de nous raconter une histoire digne des thrillers les plus palpitants. Sans doute, la lecture de la notice Wikipedia consacrée au Salvator Mundi ainsi que celle de quelques articles auxquels elle renvoie nous en aurait appris tout autant – et même un peu plus s’agissant par exemple de la « provenance » de l’oeuvre sur laquelle le documentaire est peu disert. Mais il le fait avec un tel talent dans le montage et dans le découpage que The Lost Leonardo, malgré son format très classique, s’élève au rang des meilleurs documentaires.

La deuxième est de nous faire réfléchir à la notion d’oeuvre d’art et aux difficultés de les authentifier. La difficulté est d’autant plus grande à la Renaissance où les peintures étaient exécutées en ateliers par des compagnies d’artistes. Beaucoup d’oeuvres attribuées à Leonardo ou dont l’attribution reste polémique n’ont, dans une certaine mesure, qu’en partie été exécutées par lui, le maître laissant à ses élèves les tâches subalternes. À partir de quel moment une oeuvre de l’atelier de Leonardo peut-elle être attribuée au maestro ou à ses disciples ?

La troisième est de replacer cette polémique dans une perspective plus vaste. Le documentaire est en effet divisé en trois parties. Seule la première concerne à proprement parler la question purement artistique de l’authentification du tableau. Les deux autres, qui ne sont pas moins intéressantes, s’intéressent aux enjeux d’argent et de pouvoir qu’il a suscités. Comme son histoire le montre, des sommes vertigineuses ont été versées pour ce tableau qui devient, dans le capitalisme du XXIème siècle, un placement sûr, faiblement taxé et hautement spéculatif. Il devient aussi un enjeu de pouvoir comme en atteste son acquisition, encore mystérieuse, par le futur leader saoudien qui veut peut-être en faire le joyau du musée qu’il érige en plein désert pour y attirer des touristes.

La bande-annonce

Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété.

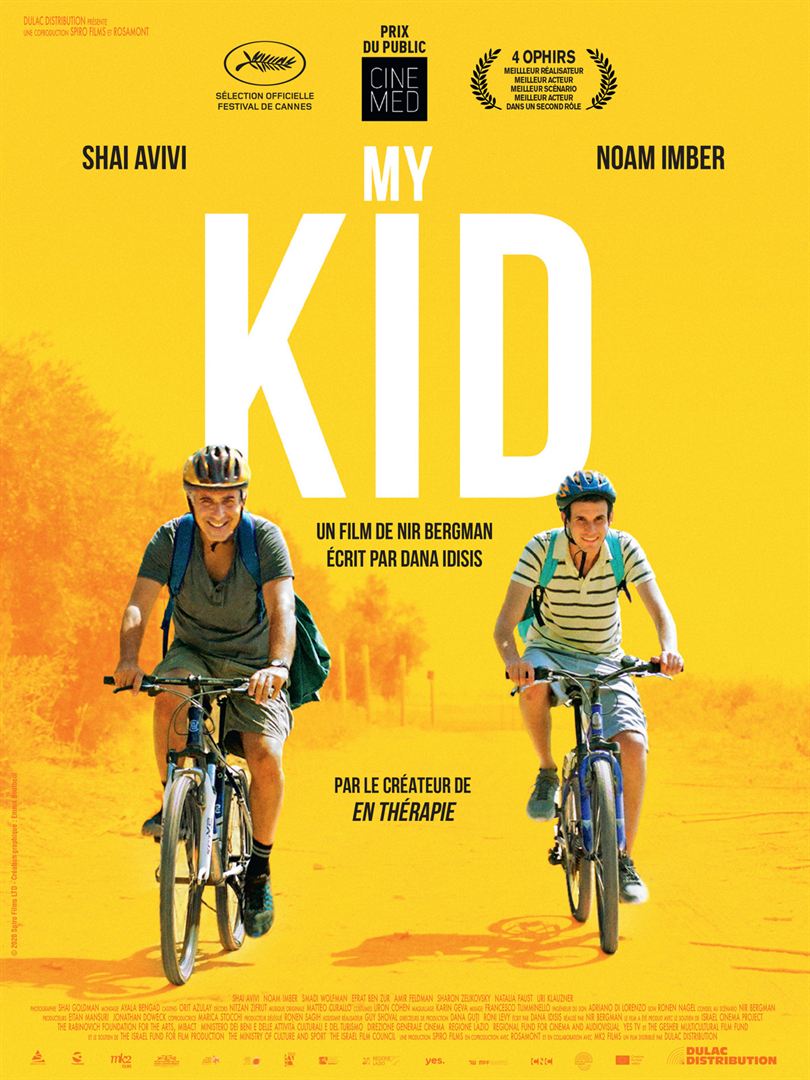

Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété. Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui.

Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui. Déjà condamné à trois reprises pour de menus larcins, Eddie Taylor (Henry Fonda) sort de prison désormais bien décidé à rester dans le droit chemin. Son épouse aimante (Sylvia Sidney) va l’y aider. Mais la société refuse à Eddie une seconde chance : les propriétaires de l’hôtel où le couple passe sa lune de miel le mettent à la porte après avoir reconnu Eddie, le patron de l’entreprise où Eddie a réussi à trouver un poste de livreur le licencie sans motif. Plus grave : lorsqu’un braquage tourne mal, tous les soupçons se portent sur Eddie qui risque la chaise électrique s’il est reconnu coupable.

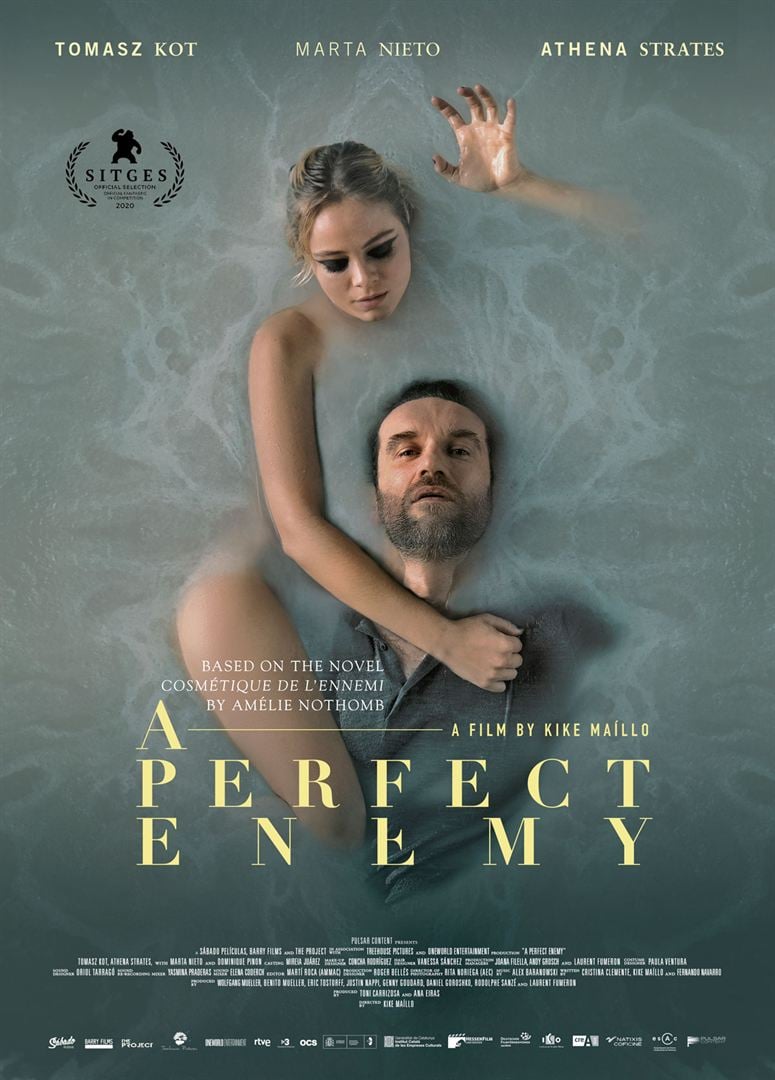

Déjà condamné à trois reprises pour de menus larcins, Eddie Taylor (Henry Fonda) sort de prison désormais bien décidé à rester dans le droit chemin. Son épouse aimante (Sylvia Sidney) va l’y aider. Mais la société refuse à Eddie une seconde chance : les propriétaires de l’hôtel où le couple passe sa lune de miel le mettent à la porte après avoir reconnu Eddie, le patron de l’entreprise où Eddie a réussi à trouver un poste de livreur le licencie sans motif. Plus grave : lorsqu’un braquage tourne mal, tous les soupçons se portent sur Eddie qui risque la chaise électrique s’il est reconnu coupable. De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.

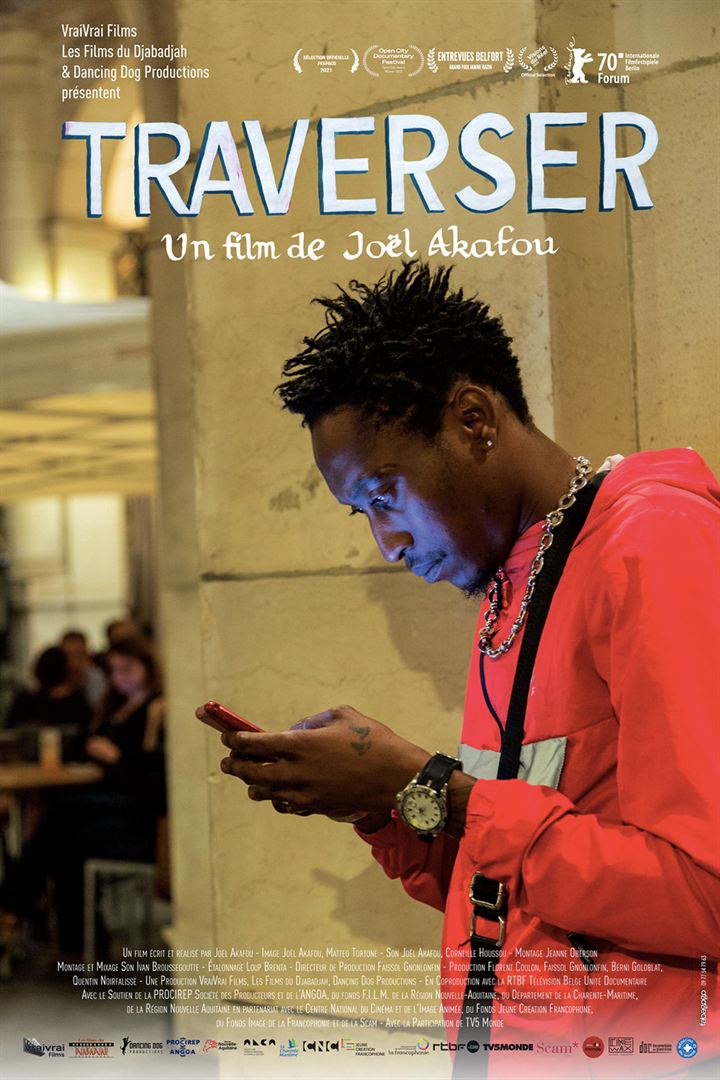

De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs. Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche.

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche. Une jeune femme de vingt-deux ans, Muzi, revient passer les fêtes du Nouvel an lunaire à Hangzhou sa ville natale. Elle s’installe dans l’ancien appartement désaffecté de ses parents qui se sont séparés. Son père, batteur dans un orchestre de jazz, a pris une nouvelle femme. Sa mère, de plus en plus alcoolique, enchaîne les amants. Muzi retrouve à Hangzhou un ami d’enfance et vit avec lui une aventure. Elle sympathise aussi avec le propriétaire d’un établissement de nuit.

Une jeune femme de vingt-deux ans, Muzi, revient passer les fêtes du Nouvel an lunaire à Hangzhou sa ville natale. Elle s’installe dans l’ancien appartement désaffecté de ses parents qui se sont séparés. Son père, batteur dans un orchestre de jazz, a pris une nouvelle femme. Sa mère, de plus en plus alcoolique, enchaîne les amants. Muzi retrouve à Hangzhou un ami d’enfance et vit avec lui une aventure. Elle sympathise aussi avec le propriétaire d’un établissement de nuit. Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi.

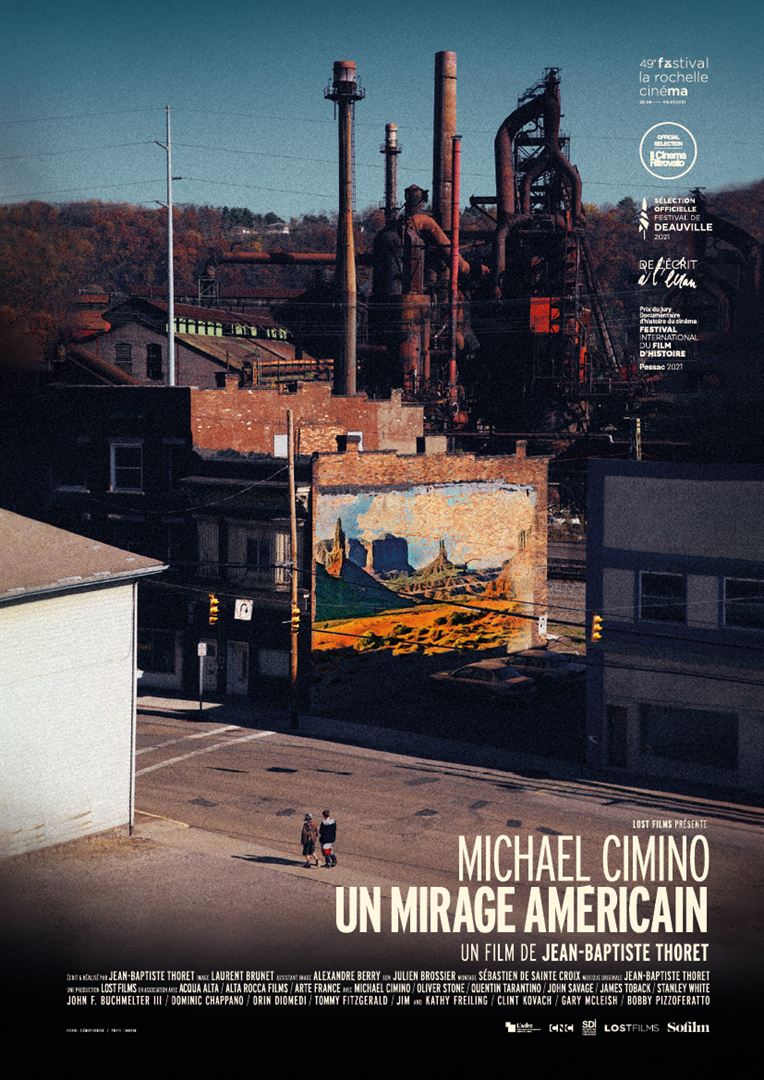

Avant d’être interné dans un centre de redressement pour jeunes délinquants, Siggi Jepsen passa son enfance avec sa famille dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jens Ole Jepsen, un homme inflexible, guidé par le respect aveugle de la discipline, y dirigeait le minuscule poste de police. Son père avait un ami d’enfance, le peintre expressionniste Max Ludwig Nansen, dont les œuvres avaient été interdites par le régime nazi. Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser.

Michael Cimino a marqué de son empreinte le cinéma américain avec des chefs-d’œuvre comme Voyage au bout de l’enfer ou La Porte du paradis. L’abyssal gouffre financier creusé par la production de ce film-là lui a à jamais attaché la réputation d’un cinéaste maudit que les succès ultérieurs de L’Année du dragon ou de Desperate Hours n’ont pas réussi à l’en débarrasser. Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.

Le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, a été vendu aux enchères en 2017 par Christie’s à New York pour la somme de 400 millions de dollars. C’est le tableau le plus cher jamais mis aux enchères. Pourtant son authenticité reste douteuse.