Après avoir mis le feu à une ferme isolée où il vient d’enterrer un mystérieux cadavre, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) trouve refuge dans un cirque. Il est vite pris sous la coupe de son directeur (Willem Dafoe), un homme sans scrupule qui joue de la crédulité des gens. Il se lie d’amitié avec une voyante (Toni Collette) et son mari (David Strathairn), un ancien mentaliste qui a sombré dans l’alcool et qui lui apprend ses tours. Carlisle séduit la belle Molly (Rooney Mara) et quitte le cirque pour Buffalo où le numéro qu’ils montent ensemble emporte un succès croissant. Son chemin y croise celui de Lilith Ritter (Kate Blanchett), une psychanalyste, avec la complicité de laquelle il arnaque des membres de la haute bourgeoisie.

Après avoir mis le feu à une ferme isolée où il vient d’enterrer un mystérieux cadavre, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) trouve refuge dans un cirque. Il est vite pris sous la coupe de son directeur (Willem Dafoe), un homme sans scrupule qui joue de la crédulité des gens. Il se lie d’amitié avec une voyante (Toni Collette) et son mari (David Strathairn), un ancien mentaliste qui a sombré dans l’alcool et qui lui apprend ses tours. Carlisle séduit la belle Molly (Rooney Mara) et quitte le cirque pour Buffalo où le numéro qu’ils montent ensemble emporte un succès croissant. Son chemin y croise celui de Lilith Ritter (Kate Blanchett), une psychanalyste, avec la complicité de laquelle il arnaque des membres de la haute bourgeoisie.

Avec Nightmare Alley, Guillermo del Toro signe son onzième film. Reconnaissable à la première bobine, le cinéma du réalisateur de L’Echine du diable ou La Forme de l’eau (dont j’avais fait à sa sortie une critique vipérine) flirte souvent avec le fantastique et le surnaturel. Rien de tel ici dans l’adaptation du très classique roman de William Lindsay Graham publié en 1946. Rien de tel à première vue du moins car Guillermo del Toro parvient à réaliser un grand film de studio, d’une longueur intimidante (2h31), avec des décors et des costumes luxueux, avec une palanquée d’acteurs à faire pâlir une soirée des Oscars, sans rien renier de son style. La première scène où Carlisle découvre le cirque et ses coulisses, à la recherche du geek, ce « crétin », cet « idiot » réduit à un statut quasi-animal, qui sera le fil rouge du film, son héros silencieux, nous en donne l’avant-goût.

Nightmare Alley est d’une durée inhabituelle – même si les fans du MCU/DCU ont désormais l’habitude de métrages qui flirtent avec les trois heures. Elle pourrait nous sembler bien longue. Le film manque d’ailleurs d’unité, coupé en son milieu par le départ du cirque du héros, son arrivée en ville… et l’apparition de Kate Blanchett ultra-glamorisée qu’on attendait impatiemment depuis le générique. Mais cette durée-là, ce rythme là participent au plaisir régressif qu’on prend à retrouver un cinéma d’antan plus lent, plus long, moins dense que celui auquel on s’est habitué depuis quelques années (toutes choses égales par ailleurs, c’est la même longueur/langueur que j’ai ressentie devant Licorice Pizza).

Nightmare Alley fut un semi-échec aux Etats-Unis où il est sorti avant Noël, juste à temps pour concourir aux Oscars. Ce semi-échec le privera-t-il des récompenses qui lui semblaient promises ? C’est à craindre. Et c’est dommage. Car j’ai préféré – et de loin – ce film-là de Guillermo del Toro à La Forme de l’eau, Oscar surcôté du meilleur film en 2018. Et j’ai préféré l’interprétation de Bradley Cooper à celles qui lui ont valu trois nominations pour ses rôles dans Happiness Therapy, American Sniper et A Star is Born.

Jesmark est pêcheur, comme son père avant lui, et le père de son père. Ses aïeuls lui ont transmis un « luzzu », un minuscule bateau, à bord duquel il sort chaque jour en mer. Mais ses pêches ne suffisent pas à payer les soins médicaux que l’état critique de son nouveau-né exige. Pour gagner plus, Jesmark va devoir s’acoquiner avec des individus louches et plonger dans de sombres trafics.

Jesmark est pêcheur, comme son père avant lui, et le père de son père. Ses aïeuls lui ont transmis un « luzzu », un minuscule bateau, à bord duquel il sort chaque jour en mer. Mais ses pêches ne suffisent pas à payer les soins médicaux que l’état critique de son nouveau-né exige. Pour gagner plus, Jesmark va devoir s’acoquiner avec des individus louches et plonger dans de sombres trafics. Vitalina Varela est Cap-Verdienne. Son mari, Joaquim, l’a quittée pour aller vivre et travailler au Portugal. Elle est restée sans nouvelles de lui pendant vingt-cinq ans avant de débarquer à Lisbonne, la cinquantaine déjà bien entamée, pieds nus, au lendemain de ses obsèques. Elle hérite d’un logement minuscule et insalubre.

Vitalina Varela est Cap-Verdienne. Son mari, Joaquim, l’a quittée pour aller vivre et travailler au Portugal. Elle est restée sans nouvelles de lui pendant vingt-cinq ans avant de débarquer à Lisbonne, la cinquantaine déjà bien entamée, pieds nus, au lendemain de ses obsèques. Elle hérite d’un logement minuscule et insalubre. Charlotte (Gainsbourg) filme sa mère Jane (Birkin). Les deux actrices sont si connues que le titre de leur film peut faire l’économie de leurs patronymes… et l’affiche celui de leurs visages.

Charlotte (Gainsbourg) filme sa mère Jane (Birkin). Les deux actrices sont si connues que le titre de leur film peut faire l’économie de leurs patronymes… et l’affiche celui de leurs visages. En octobre 2002, une attaque terroriste fomentée par un commando tchétchène dans un grand théâtre de Moscou s’est soldée par la mort de tous les assaillants et d’une centaine d’otages. Dix sept ans plus tard, une ancienne otage, Natalia, qui a pris le voile dans un monastère orthodoxe, revient à Moscou pour organiser une cérémonie commémorative. Son retour rouvre dans sa famille, auprès de sa fille, qui fut, elle aussi, otage, des blessures non cicatrisées.

En octobre 2002, une attaque terroriste fomentée par un commando tchétchène dans un grand théâtre de Moscou s’est soldée par la mort de tous les assaillants et d’une centaine d’otages. Dix sept ans plus tard, une ancienne otage, Natalia, qui a pris le voile dans un monastère orthodoxe, revient à Moscou pour organiser une cérémonie commémorative. Son retour rouvre dans sa famille, auprès de sa fille, qui fut, elle aussi, otage, des blessures non cicatrisées. Écrivaine du réel, Marianne Winckler (Juliette Binoche) a quitté Paris pour s’installer à Caen dans un HLM désolant et pour y vivre le temps de quelques mois l’existence d’une chercheuse d’emploi et d’une travailleuse précaire en cachant son projet. Recrutée comme femme de ménage, elle est intégrée aux équipes chargées de l’entretien du ferry qui relie Ouistreham à l’Angleterre.

Écrivaine du réel, Marianne Winckler (Juliette Binoche) a quitté Paris pour s’installer à Caen dans un HLM désolant et pour y vivre le temps de quelques mois l’existence d’une chercheuse d’emploi et d’une travailleuse précaire en cachant son projet. Recrutée comme femme de ménage, elle est intégrée aux équipes chargées de l’entretien du ferry qui relie Ouistreham à l’Angleterre. À Dafen, près de Shenzhen, dans le sud de la Chine, des milliers de peintres reproduisent à la chaîne les chefs d’œuvre de la peinture occidentale qui seront ensuite exportés en Europe et aux États-Unis et vendus à vil prix.

À Dafen, près de Shenzhen, dans le sud de la Chine, des milliers de peintres reproduisent à la chaîne les chefs d’œuvre de la peinture occidentale qui seront ensuite exportés en Europe et aux États-Unis et vendus à vil prix. Irene Girard (Ingrid Bergman) est une riche Américaine qui vit depuis plusieurs années à Rome avec son mari. Elle y mène grand train sans prêter d’attention à son fils unique, Michele, une dizaine d’années à peine, qui se jette dans l’escalier de leur luxueux appartement, par chagrin.

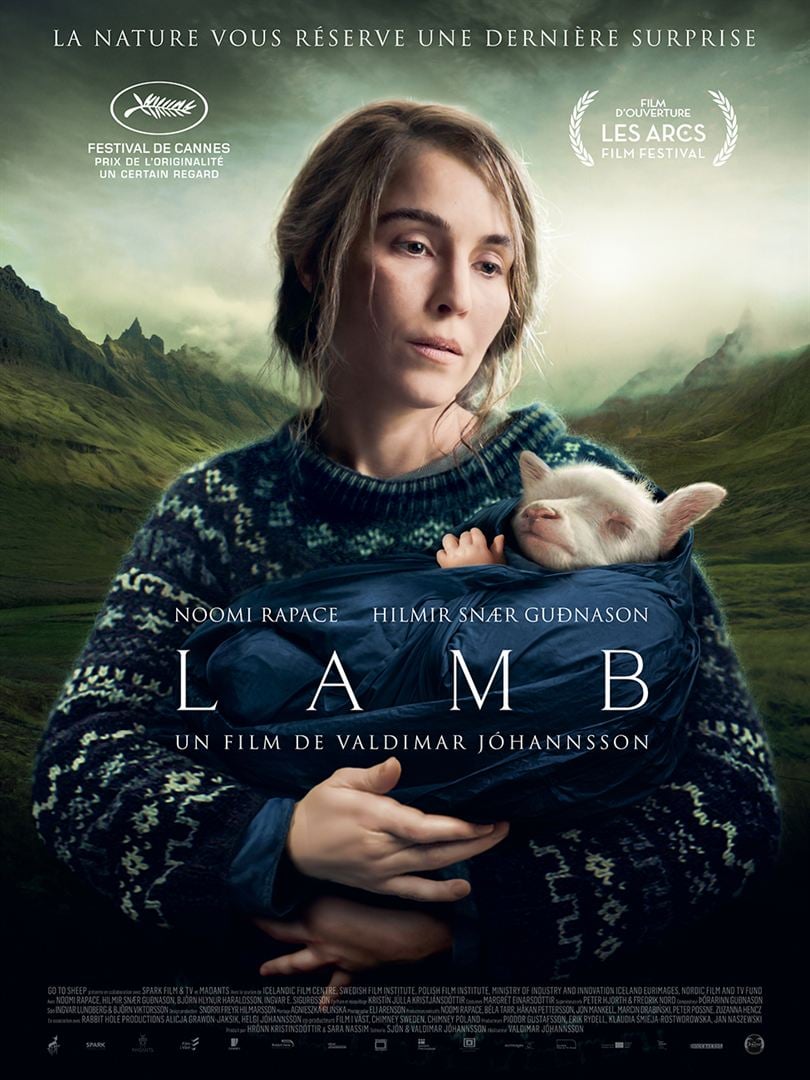

Irene Girard (Ingrid Bergman) est une riche Américaine qui vit depuis plusieurs années à Rome avec son mari. Elle y mène grand train sans prêter d’attention à son fils unique, Michele, une dizaine d’années à peine, qui se jette dans l’escalier de leur luxueux appartement, par chagrin. Maria et Ingvar vivent seuls dans une ferme isolée au milieu d’une austère vallée islandaise. Y naît un être mi-humain mi animal, au corps d’enfant mais à la tête d’agneau auquel le couple va immédiatement s’attacher comme si c’était son propre enfant. L’arrivée inattendue de Pétur, le frère d’Ingvar, va-t-elle perturber ce fragile équilibre ?

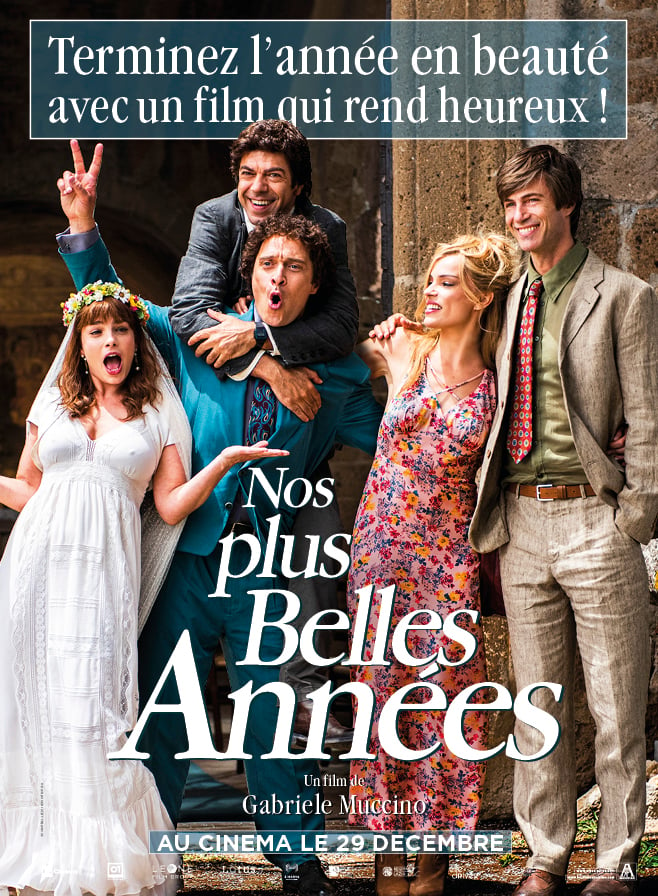

Maria et Ingvar vivent seuls dans une ferme isolée au milieu d’une austère vallée islandaise. Y naît un être mi-humain mi animal, au corps d’enfant mais à la tête d’agneau auquel le couple va immédiatement s’attacher comme si c’était son propre enfant. L’arrivée inattendue de Pétur, le frère d’Ingvar, va-t-elle perturber ce fragile équilibre ? Giulio, Paolo et Ricardo sont trois amis d’enfance nés à Rome à la fin des années soixante. Nos plus belles années raconte leur amitié, leurs brouilles, leurs retrouvailles du début des 80ies à nos jours.

Giulio, Paolo et Ricardo sont trois amis d’enfance nés à Rome à la fin des années soixante. Nos plus belles années raconte leur amitié, leurs brouilles, leurs retrouvailles du début des 80ies à nos jours.