En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

En 1958 à New York deux clans rivaux, les Jets et les Sharks, se disputent quelques blocs d’immeubles voués à la destruction. Tony a fondé les Jets avec so ami Riff ; mais un an en prison après une bagarre qui a mal tourné l’a éloigné de la bande. Maria est la jeune sœur de Bernardo, le bouillonnant leader des Sharks qui rassemblent les jeunes Portoricains du quartier.

Tandis que la tension monte entre les deux bandes, qui menacent de s’affronter dans un combat sanglant, Tony et Maria se rencontrent et s’enflamment l’un pour l’autre. Pourront-ils s’aimer en dépit de leurs différences ?

La critique du West Side Story de Spielberg ne peut être qu’un processus en deux étapes.

Première étape obligée : revenir à l’original, au film de 1961 de Robert Wise adapté de la comédie musicale éponyme montée quatre ans plus tôt à Broadway par Jerome Robbins. De l’avis général, c’est un chef d’oeuvre du genre. De mon avis personnel – et volontiers subjectif – c’est le meilleur film de tous les temps (ex aequo avec La La Land). Bien entendu ce jugement peut-être excessif est ouvert au débat contradictoire. Si la comédie musicale, son artificialité vous donne des boutons, si Les Parapluies de Cherbourg ne vous arrache aucun sanglot et La La Land des ricanements moqueurs, alors peut-être ne partagerez vous pas mon enthousiasme.

Mais si la comédie musicale est un genre qui vous touche, alors il est difficile de ne pas considérer que le West Side Story de Robert Wise en est l’achèvement le plus parfait. Pour trois raisons au moins. Pour la géniale adaptation du Roméo et Juliette de Shakespeare – qui, lui aussi, peut légitimement candidater à la médaille d’or dans sa catégorie. Pour l’incroyable richesse de la musique de Leonard Bernstein. Pour l’extraordinaire acuité et pour l’intelligence avec laquelle cette oeuvre qui est tout sauf frivole évoque quelques grands problèmes de l’époque : le racisme (qui frappait surtout la communauté afro-américaine), la délinquance juvénile (le titre Gee, Officer Krupke en examine en 3’30 » les apories avec autant d’intelligence que le ferait une thèse de sciences politiques de 500 pages), l’immigration portoricaine (la chanson America, rapidement devenue un tube, expose avec humour ses contradictions, entre nostalgie du retour et difficile assimilation) , la gentrification de New York….

Cette première étape franchie, et le constat étant dressé de l’absolue fidélité de Spielberg au modèle de 1961, dont il reproduit quasiment à l’identique, avec une fidélité fétichiste, la quasi-totalité des ingrédients, l’histoire, le lieu, l’intrigue, les personnages, les décors, les costumes et la musique, reste à examiner la seconde, la plus délicate : pourquoi diable Steven Spielberg est-il allé filmer ce remake ?

C’est la question que se posent tous les spectateurs, avant, pendant ou après le film. C’est la question que tous les critiques se posent. Et c’est la question à laquelle, hélas, le visionnage de West Side Story ne permet pas de répondre.

Que Steven Spielberg soit l’un des plus grands réalisateurs contemporains ne fait aucun doute. Il faut une sacrée dose de snobisme pour considérer que Les Dents de la mer, E.T., Les Aventuriers de l’arche perdue, Jurassic Park ou La Liste de Schindler soient de mauvais films. Il faut une sacrée malhonnêteté intellectuelle pour affirmer que leur succès n’était pas mérité et qu’ils n’ont pas résonné avec l’air du temps.

Sa reconstitution fidèle du film de Robert Wise, le soin apporté aux décors et aux costumes, le brio ébouriffant de sa virevoltante caméra, la beauté saisissante des chorégraphies de Justin Peck (qu’il s’agisse du mambo millimétré au gymnase, de la ville en liesse de America ou de la grâce féline des danseurs de Cool) ne pourront faire que l’unanimité.

Mais on en revient toujours à la même question : pourquoi ? A-t-il voulu actualiser l’oeuvre ? la transposer à l’époque contemporaine ? Pas du tout. On guette des clins d’oeil à l’Amérique de Donald Trump, au racisme qui continue à la diviser, à #MeToo …. Rien. Le West Side Story de Spielberg ne nous dit rien de l’Amérique des années 2020 ; c’est un monument nostalgique à la gloire de l’Amérique de la fin des années 50, celle de son adolescence (Spielberg est né en 1946). Comme le Rosebud de Citizen Kane, West Side Story est un souvenir régressif, celui d’une époque mythifiée, que le réalisateur septuagénaire, couvert de gloires, regrette.

Mara vivait jusqu’à présent en colocation avec Lisa et Markus. Mais Lisa a décidé de déménager. Mara l’aide à s’installer dans son nouvel appartement et vide le sien, entourée d’une joyeuse bande d’amis : la mère de Lisa, leur voisine piercée, un entrepreneur d’origine polonaise séduisant en diable, etc.

Mara vivait jusqu’à présent en colocation avec Lisa et Markus. Mais Lisa a décidé de déménager. Mara l’aide à s’installer dans son nouvel appartement et vide le sien, entourée d’une joyeuse bande d’amis : la mère de Lisa, leur voisine piercée, un entrepreneur d’origine polonaise séduisant en diable, etc. 1992. Saragosse, Espagne. Celia a onze ans. Sa mère l’élève seule. Elle vient d’entrer au collège. Elle a rejoint une institution religieuse qui applique une discipline stricte : l’établissement est réservé aux jeunes filles, l’uniforme est obligatoire, l’enseignement est dispensé par des sœurs acariâtres qui professent des valeurs d’un autre âge. Parmi les camarades de Celia, Brisa, plus délurée, arrive de Barcelone.

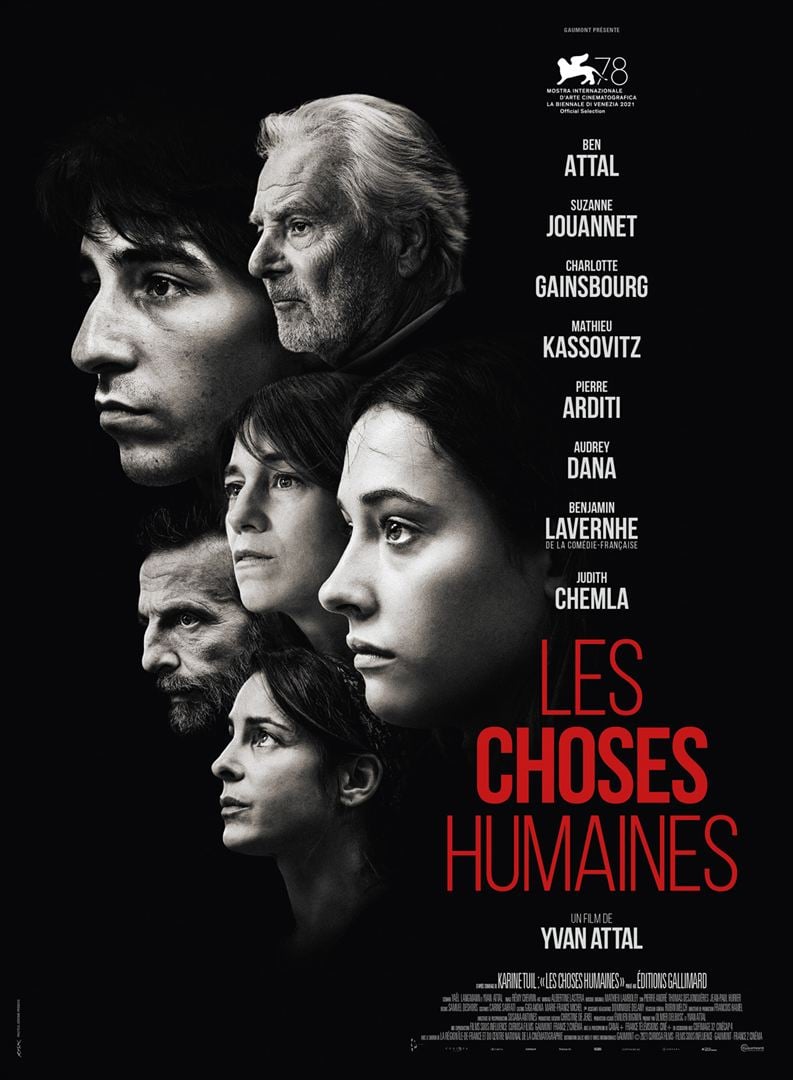

1992. Saragosse, Espagne. Celia a onze ans. Sa mère l’élève seule. Elle vient d’entrer au collège. Elle a rejoint une institution religieuse qui applique une discipline stricte : l’établissement est réservé aux jeunes filles, l’uniforme est obligatoire, l’enseignement est dispensé par des sœurs acariâtres qui professent des valeurs d’un autre âge. Parmi les camarades de Celia, Brisa, plus délurée, arrive de Barcelone. Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure.

Alexandre (Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et de Yvan Attal, dont on passera la quasi-totalité du film à se demander s’il ressemble plus à son père ou à sa mère) a vingt-deux ans. Bachelier surdoué, polytechnicien à dix-huit ans, élève à Stanford, c’est un « héritier » bourdieusien qui a grandi dans le seizième arrondissement. Son père, Jean Farel (Pierre Arditi) est un séducteur compulsif et un célèbre animateur de télévision qui, malgré l’âge et la baisse de ses audiences, refuse de décrocher. Sa mère, Claire (Charlotte Gainsbourg), est une féministe engagée. Elle a quitté Jean pour refaire sa vie avec Adam (Mathieu Kassovitz), un professeur de lettres. Claire et Adam élèvent ensemble Mila (Suzanne Jouannet), la fille aînée d’Adam, encore mineure. Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire.

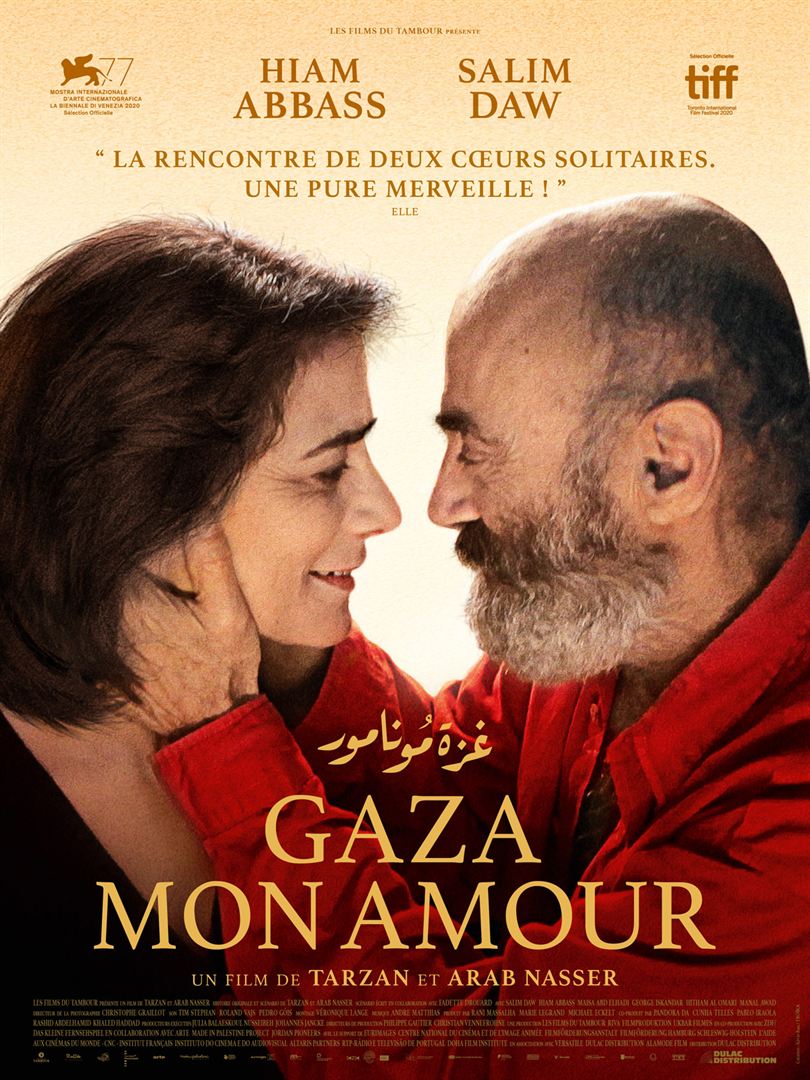

Petrov est fiévreux. Il aimerait bien rentrer chez lui. Mais Igor, un camarade de beuverie, l’entraîne dans le corbillard qu’il conduit. Débute une nuit de beuverie dont Petrov se réveillera pour rejoindre sa femme Petrova, qui travaille dans une bibliothèque, et son fils qu’il doit accompagner à un spectacle scolaire. Issa (Salim Diaw), la soixantaine, est un vieux Gazaoui qui chaque nuit sort son chalutier pour aller pêcher la sardine. La soixantaine, il ne s’est jamais marié, malgré la pression incessante de sa sœur qui s’est mise en tête de lui trouver une épouse. Il est secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbas), une veuve qui tient un magasin de couture et vit avec sa fille récemment divorcée.

Issa (Salim Diaw), la soixantaine, est un vieux Gazaoui qui chaque nuit sort son chalutier pour aller pêcher la sardine. La soixantaine, il ne s’est jamais marié, malgré la pression incessante de sa sœur qui s’est mise en tête de lui trouver une épouse. Il est secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbas), une veuve qui tient un magasin de couture et vit avec sa fille récemment divorcée. Michel (François Créton) a cinquante ans. C’est un ancien junkie qui tente tant bien que mal de ne pas retomber dans la drogue. Pourtant sa vie est précaire : il n’a pas d’emploi, pas de revenu, loge dans un sous-sol miteux. Mais la naissance de son second fils, âgé de dix mois à peine, et la santé déclinante de son père, Claude (Richard Bohringer), le forcent à « grandir ».

Michel (François Créton) a cinquante ans. C’est un ancien junkie qui tente tant bien que mal de ne pas retomber dans la drogue. Pourtant sa vie est précaire : il n’a pas d’emploi, pas de revenu, loge dans un sous-sol miteux. Mais la naissance de son second fils, âgé de dix mois à peine, et la santé déclinante de son père, Claude (Richard Bohringer), le forcent à « grandir ». Dans la critique que j’avais faite à sa sortie en 2017 de

Dans la critique que j’avais faite à sa sortie en 2017 de  Anas est un ancien rappeur qui vient d’être recruté dans un centre culturel d’une banlieue pauvre de Casablanca. Une quinzaine de jeunes, garçons et filles, suivent l’atelier qu’il y anime. Ils y expriment leur rage de vivre et leur frustration à l’égard d’une société hypocrite.

Anas est un ancien rappeur qui vient d’être recruté dans un centre culturel d’une banlieue pauvre de Casablanca. Une quinzaine de jeunes, garçons et filles, suivent l’atelier qu’il y anime. Ils y expriment leur rage de vivre et leur frustration à l’égard d’une société hypocrite. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, alors que la Lituanie vient d’être libérée du joug de l’occupation nazie, elle tombe sur celui, aussi féroce, des Soviétiques. Une poignée de partisans tente, dans les forêts, de combattre l’occupant, plaçant les habitants dans une situation délicate. Jurgis Pliauga, qui est devenu propriétaire terrien grâce au mariage d’une riche héritière confite en religion, est de ceux-là. Il héberge sur ses bois une petite troupe famélique de partisans et les ravitaille. Mais l’étau se resserre autour de lui et de Unte, son fils adoptif, quand arrive un peloton de soldats soviétiques.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, alors que la Lituanie vient d’être libérée du joug de l’occupation nazie, elle tombe sur celui, aussi féroce, des Soviétiques. Une poignée de partisans tente, dans les forêts, de combattre l’occupant, plaçant les habitants dans une situation délicate. Jurgis Pliauga, qui est devenu propriétaire terrien grâce au mariage d’une riche héritière confite en religion, est de ceux-là. Il héberge sur ses bois une petite troupe famélique de partisans et les ravitaille. Mais l’étau se resserre autour de lui et de Unte, son fils adoptif, quand arrive un peloton de soldats soviétiques.