Où sommes-nous ? En Ecosse peut-être. Quand ? Au Moyen-Âge ou bien quelques siècles plus tard. La quiétude d’un village éloigné de tout est brusquement interrompue par une succession d’événements malheureux. Une nuit, la grange prend feu, sans doute par la faute de quelques freluquets insouciants. Deux hommes et une femme qui passaient par là servent de boucs émissaires à la colère de la populace. Les deux hommes sont cloués au gibet ; la femme accusée de sorcellerie est abandonnée à son sort dans les bois environnants. Le maître des lieux est de passage avec un homme, noir de peau, chargé d’en dresser la cartographie. Il annonce une mauvaise nouvelle : la terre va revenir à son cousin qui entend la consacrer à l’élevage intensif du mouton et en chasser les habitants.

Harvest est un film déconcertant. Sa première séquence donne le la. On y voit (un flashback ? un flash forward ?) Walt, le principal protagoniste, errer seul et hagard dans la nature, le corps répugnant de crasse. On se demande dans quel film on est tombé : une réflexion esthétisante sur l’impossible symbiose de l’homme et de la nature façon Terrence Malick ? un film historique ? un folk horror movie façon The Wicker Man ou Midsommar ?

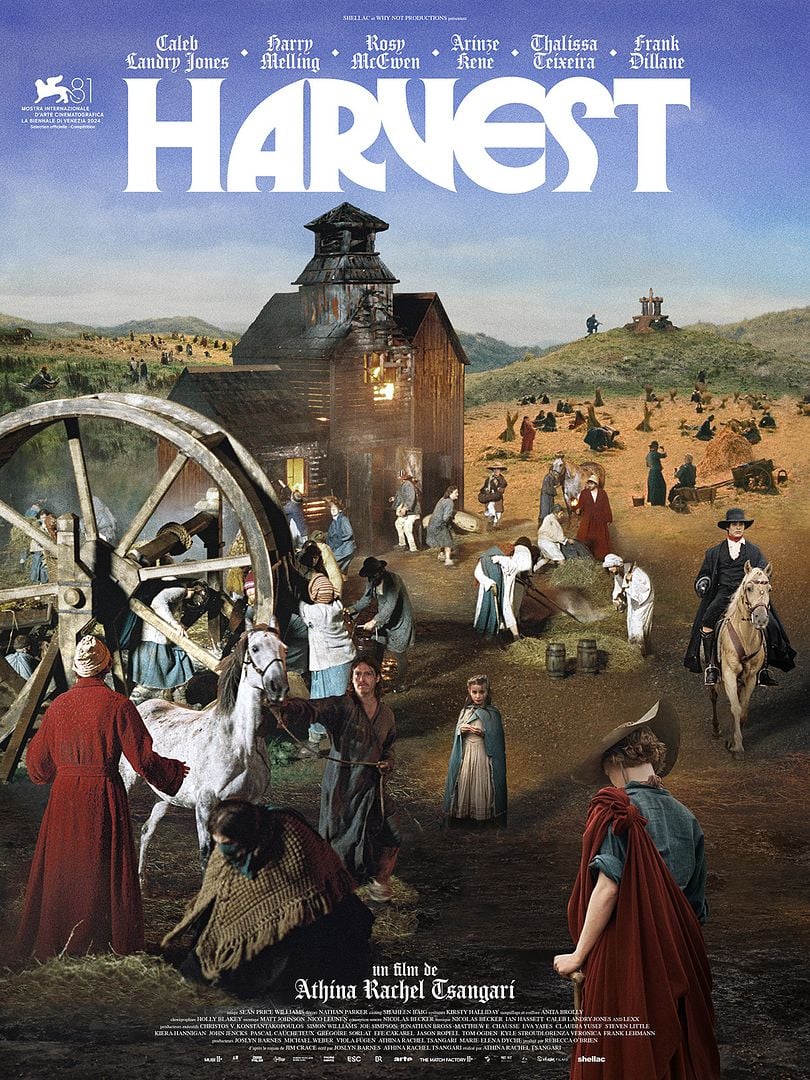

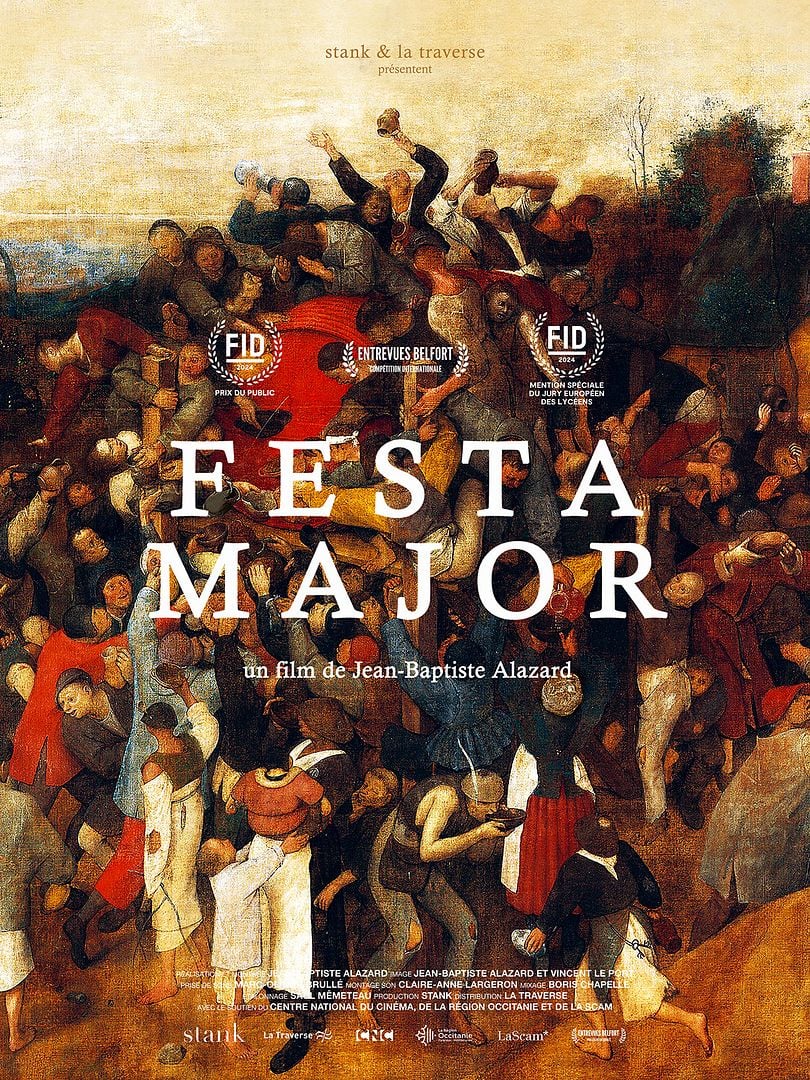

Harvest, adapté d’un roman à succès de l’auteur britannique Jim Crace, est un peu tout cela. C’est ce qui fait sa richesse. C’est ce qui fait aussi son originalité. Son affiche est intéressante, qui a peut-être été dessinée par une intelligence artificielle et qui rappelle les foisonnantes compositions de Brueghel l’ancien. Certains plans d’ailleurs sont de purs émerveillements qui dépeignent un Eden supralapsaire (!), des paysans vêtus des étoffes qu’ils tissent semant, labourant et moissonnant au rythme des saisons, dans une concorde fraternelle que rien n’obscurcit.

Harvest a un défaut : il dure plus de deux heures. Car sa réalisatrice, la Grecque Athina Rachel Tsangari, a voulu y faire entrer tous les rebondissements – et ils sont nombreux – du roman. Son autre défaut est que son enjeu – l’expropriation décrétée par le nouveau maître – ne se dévoile que très tardivement. mais ce défaut-là n’en est pas un ; car le principal intérêt du film réside précisément dans son indétermination et dans le flou laissé pendant toute sa première moitié sur son réel sujet.

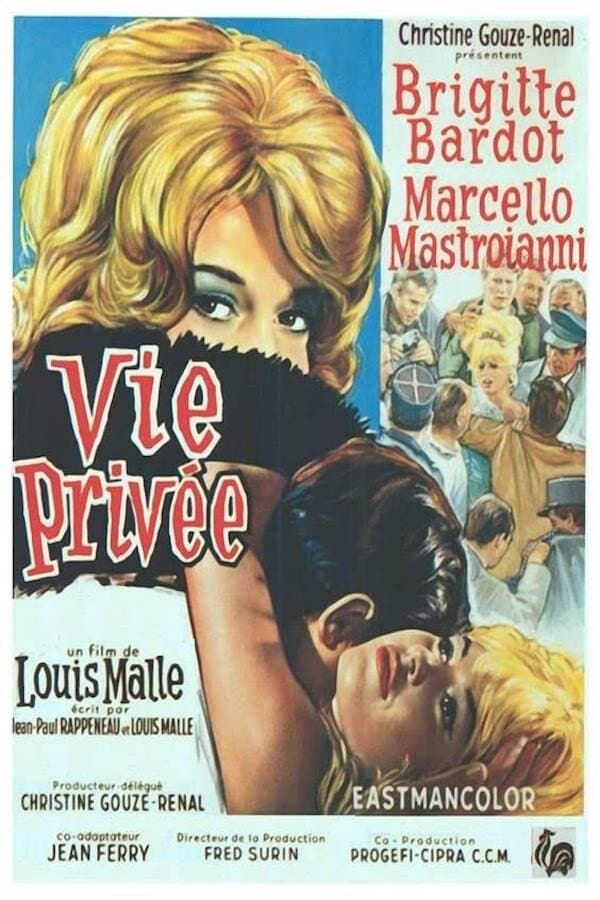

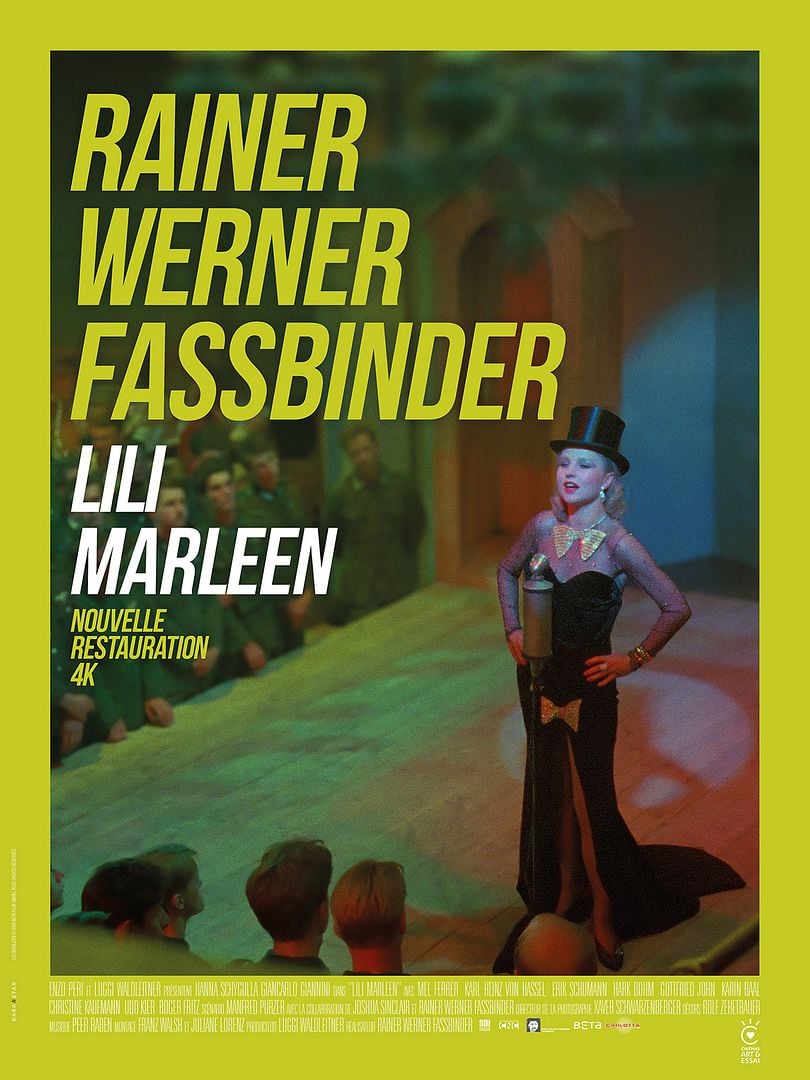

Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite.

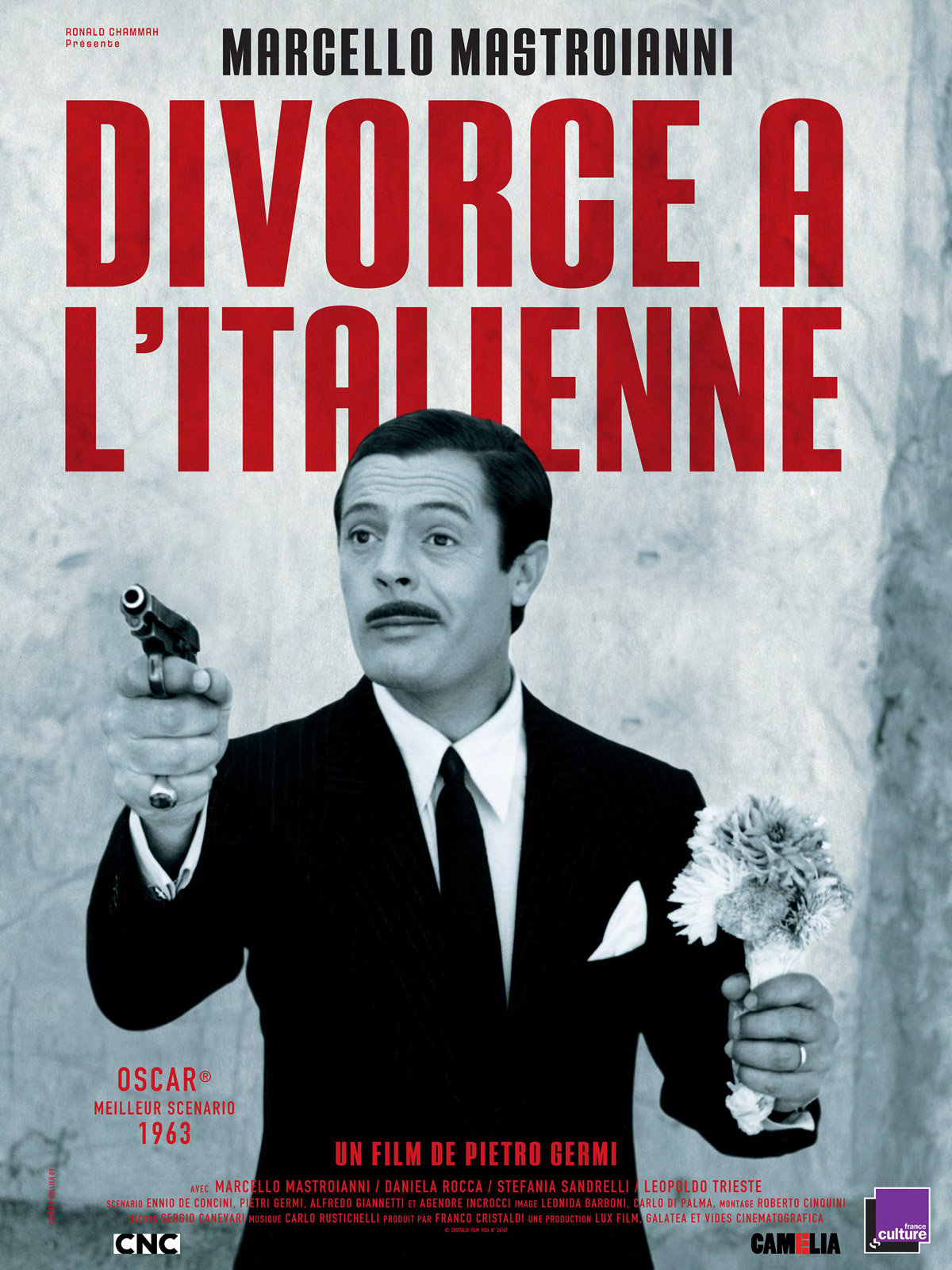

Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.

Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.