L’inspecteur Takabe enquête sur une série de meurtres présentant entre eux d’étranges coïncidences. Les victimes sauvagement assassinées portent toutes la même blessure en forme de croix cisaillée sur leur cou. Les assassins avouent tour à tour leurs crimes sans parvenir à en rassembler le souvenir ni à en expliquer la raison. Très vite, l’enquête conduit Takabe sur les traces de Mayima, un étudiant en médecine amnésique ou feignant de l’être, doté de mystérieux dons de mesmérisme.

L’inspecteur Takabe enquête sur une série de meurtres présentant entre eux d’étranges coïncidences. Les victimes sauvagement assassinées portent toutes la même blessure en forme de croix cisaillée sur leur cou. Les assassins avouent tour à tour leurs crimes sans parvenir à en rassembler le souvenir ni à en expliquer la raison. Très vite, l’enquête conduit Takabe sur les traces de Mayima, un étudiant en médecine amnésique ou feignant de l’être, doté de mystérieux dons de mesmérisme.

Kiyoshi Kurosawa – dont on répète depuis vingt ans qu’il n’a aucun lien de parenté avec son célèbre aîné Akira Kurosawa – s’est fait connaître tardivement hors du Japon. Réalisé en 1997, sorti en France deux ans plus tard, Cure est le premier de ses films à avoir franchi les frontières alors que Kurosawa avait quarante ans passés. Depuis, sa renommée n’a cessé de croître avec des films aussi réussis que Tokyo Sonata (2008), Shokuzai (2012) ou, le dernier en date, Au bout du monde (2019) que j’avais particulièrement apprécié.

Avec Cure, Kurosawa s’affirme comme un nouveau maître du cinéma japonais. À mi-chemin du polar et du film fantastique, il invente un nouveau genre. Comme tous les bons récits sur les serial killers, ses films convoquent des policiers têtus et des assassins particulièrement pervers, auteurs de crimes sadiques (Cure est interdit aux moins de douze ans). Mais Cure ne se réduit pas à la traque du meurtrier et l’élucidation des crimes qu’il a commis. Kurosawa consacre autant sinon plus d’attention à la description d’une société en voie de délitement, rongée par la peur.

Je n’ai jamais été un grand fan des films de Kurosawa, que je vais pourtant voir stoïquement à chacune de leur sortie. Je trouve leur contenu trop noir, et surtout trop languide. Je reconnais volontiers qu’il n’a pas son pareil pour créer des ambiances étouffantes, pour camper des personnages fantomatiques, à mi-chemin entre réel et cauchemar. Mais ce sont des ambiances qui ne m’intéressent pas, des personnages pour lesquels je ne ressens aucune empathie, des cauchemars que je n’ai pas envie de faire.

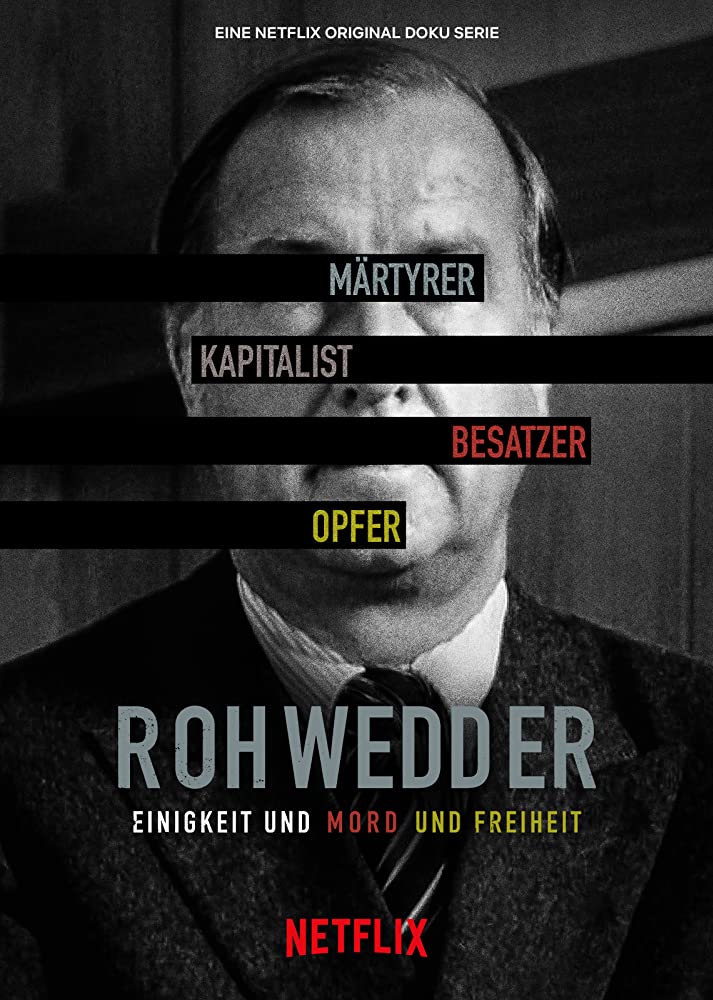

Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux.

Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux. Le docteur Emil Hobbes a inventé un parasite qui lève les inhibitions sexuelles des personnes auxquelles il est inoculé. Mais le docteur constate sur la jeune femme qu’il a utilisée comme cobaye la réaction monstrueuse qu’il a suscitée. Horrifié par son invention, il assassine la jeune femme, brûle à l’acide les parasites et se donne la mort. Mais le mal est fait : le parasite s’est déjà répandu dans un immeuble de luxe en périphérie de Montréal désinhibant les appétits sexuels de ses habitants et y provoquant une monstrueuse orgie.

Le docteur Emil Hobbes a inventé un parasite qui lève les inhibitions sexuelles des personnes auxquelles il est inoculé. Mais le docteur constate sur la jeune femme qu’il a utilisée comme cobaye la réaction monstrueuse qu’il a suscitée. Horrifié par son invention, il assassine la jeune femme, brûle à l’acide les parasites et se donne la mort. Mais le mal est fait : le parasite s’est déjà répandu dans un immeuble de luxe en périphérie de Montréal désinhibant les appétits sexuels de ses habitants et y provoquant une monstrueuse orgie. Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

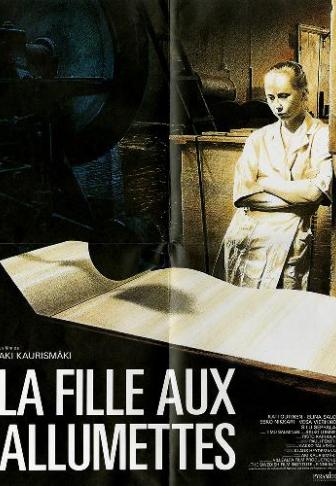

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident. Iris (Kati Outinen) travaille dans une fabrique d’allumettes à Helsinki. Elle verse tout son salaire à sa mère et à son beau-père qui l’hébergent dans un deux pièces miteux de la cité ouvrière. Elle croit trouver l’amour auprès d’Arne qui la méprise et l’humilie. La vie d’Iris ne peut que verser dans la tragédie.

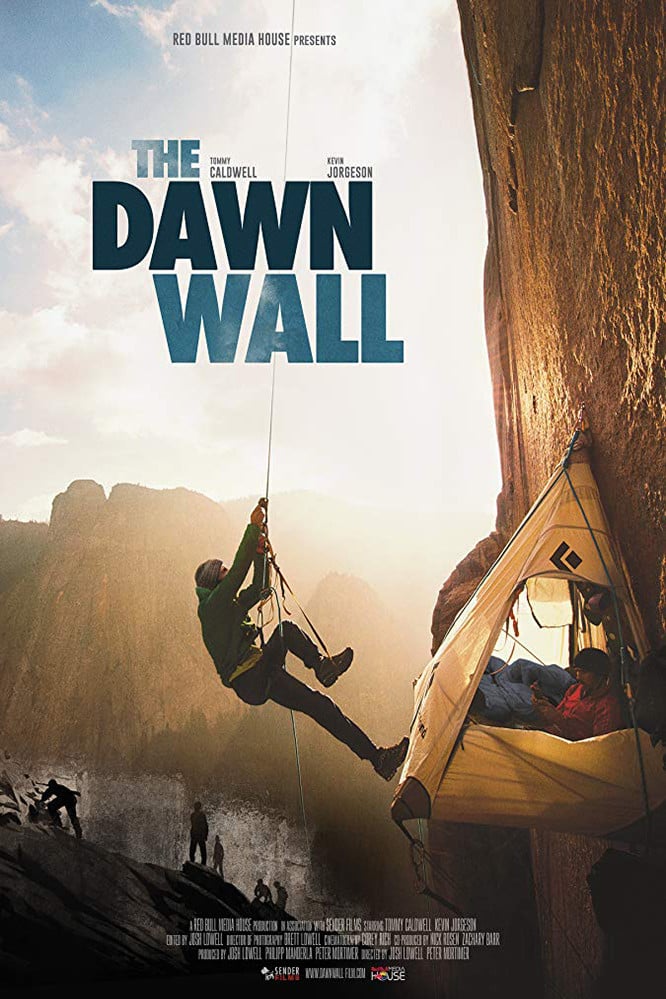

Iris (Kati Outinen) travaille dans une fabrique d’allumettes à Helsinki. Elle verse tout son salaire à sa mère et à son beau-père qui l’hébergent dans un deux pièces miteux de la cité ouvrière. Elle croit trouver l’amour auprès d’Arne qui la méprise et l’humilie. La vie d’Iris ne peut que verser dans la tragédie. Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles.

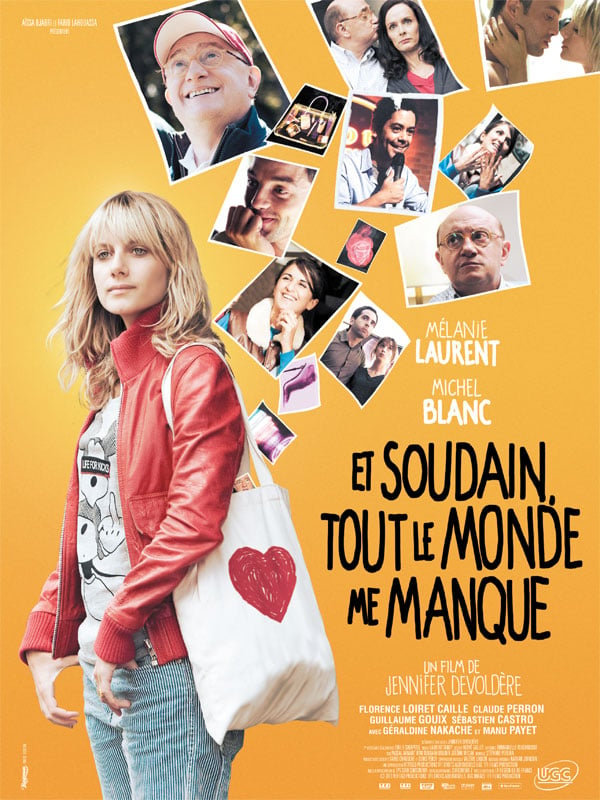

Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles. Justine (Mélanie Laurent) a toujours eu des relations compliquées avec son père Eli (Michel Blanc). Elle lui reproche de ne pas s’être occupé d’elle quand elle était petite et, aujourd’hui, de faire à soixante ans passés avec sa nouvelle compagne (Claude Perron) un enfant.

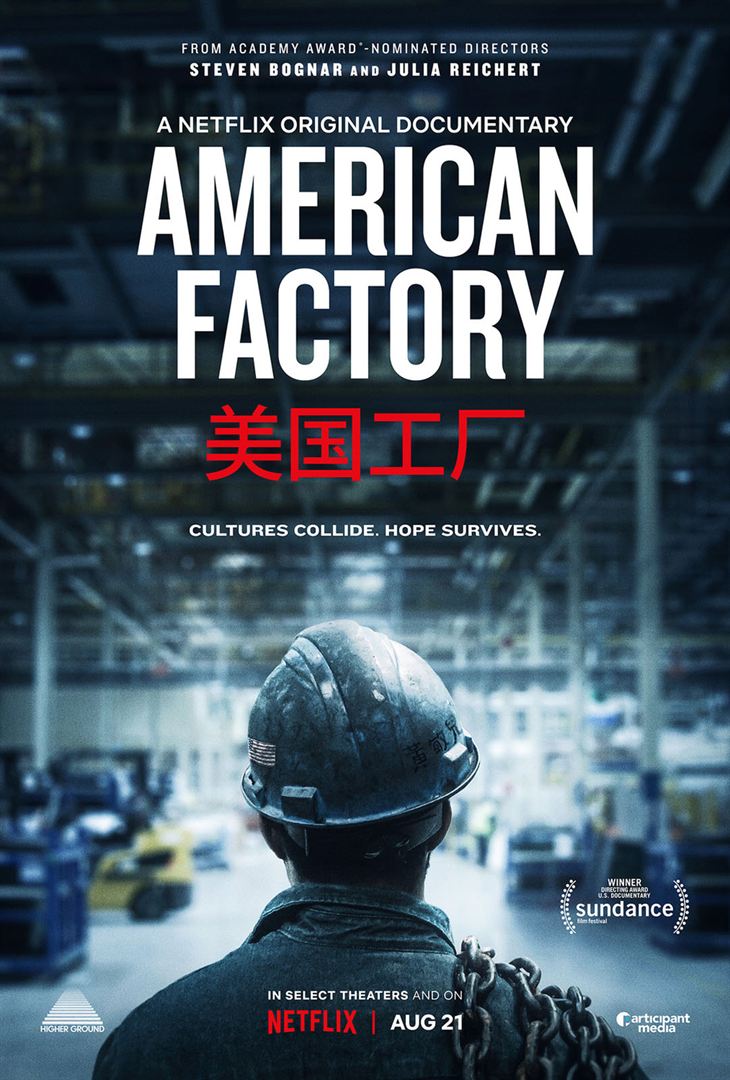

Justine (Mélanie Laurent) a toujours eu des relations compliquées avec son père Eli (Michel Blanc). Elle lui reproche de ne pas s’être occupé d’elle quand elle était petite et, aujourd’hui, de faire à soixante ans passés avec sa nouvelle compagne (Claude Perron) un enfant. À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

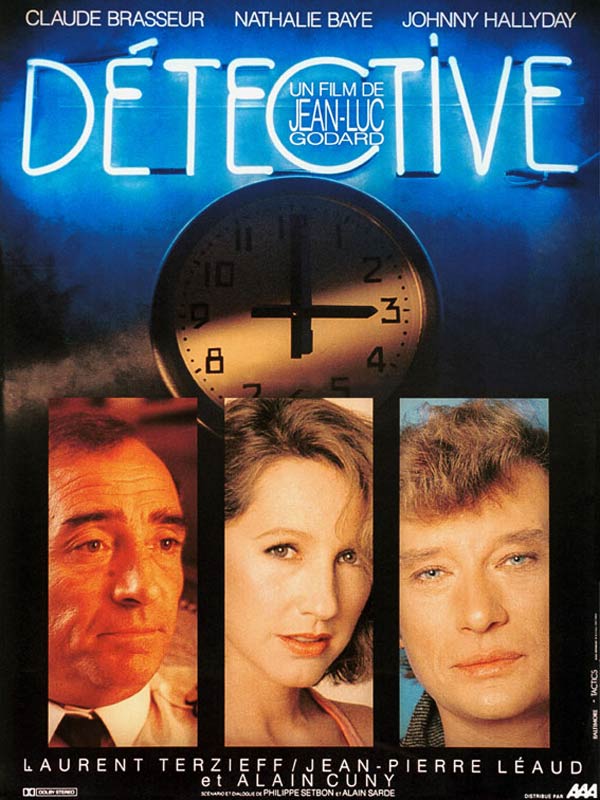

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer. Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles.

Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.

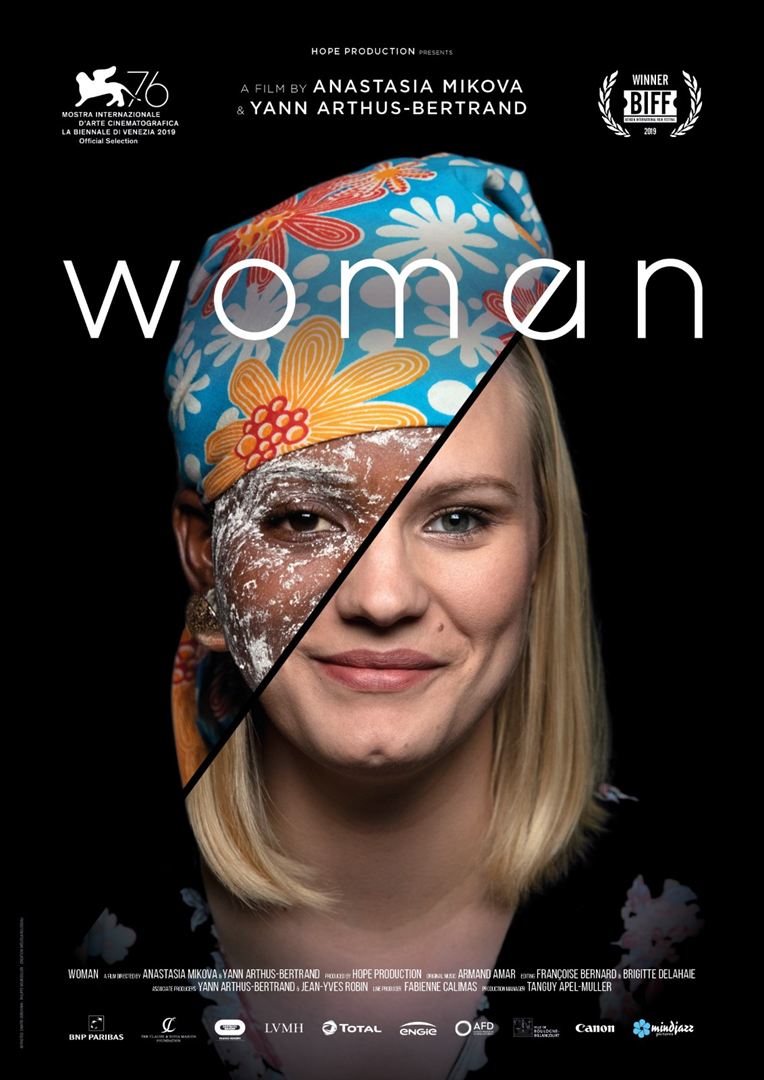

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.