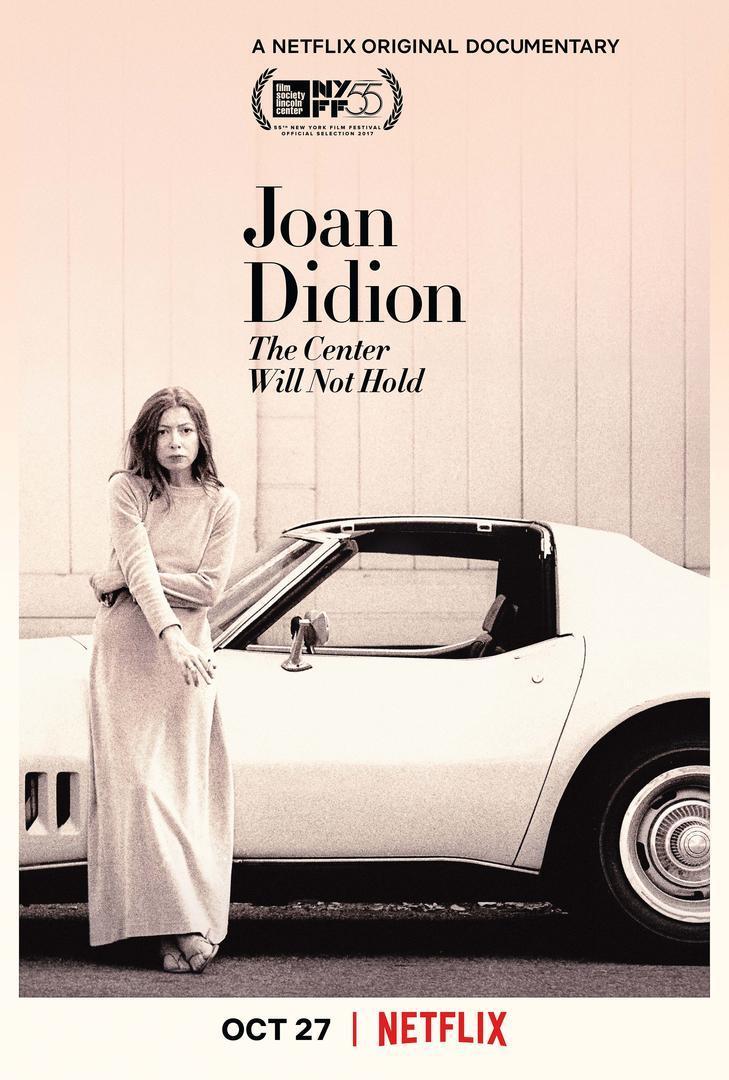

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Le neveu de Joan, Griffin Dunne, un acteur de cinéma qui tourna dans les années quatre-vingts avec Scorsese et Madonna, l’interviewe et revient avec elle sur sa vie. À quatre-vingts ans passés, Joan Didion est méconnaissable. D’une maigreur maladive (elle pèse à peine trente-cinq kilos), elle n’a plus guère que la peau sur les os. Ses gestes sont compulsifs, sa diction parfois hésitante ; mais le feu qui brûle dans ses yeux n’est pas éteint et le regard qu’elle porte sur sa vie n’a rien perdu de son intelligence.

Joan Didion formait, avec son mari John Dunne, lui aussi homme de lettres, un couple fusionnel jusqu’à sa mort brutale d’un arrêt cardiaque en décembre 2003. Le couple était symbiotique. John et Joan travaillaient ensemble sur des projets communs ou des livres séparés. La renommée de l’un ne fut jamais un obstacle à celle de l’autre. Mais on sent néanmoins un déséquilibre (c’est John qui finissait les phrases de Joan) qui ferait tiquer plus féministe que moi.

Le couple avait adopté en 1966 une fille qui décéda deux ans après la mort de son père. Joan Didion fit de ses deux disparitions quasi-simultanées la substance de ses deux livres les plus poignants, L’Année de la pensée magique et Le Bleu de la nuit. Elle y trouve les mots justes et forts pour décrire le deuil. Un must-read pour tous ceux qui ont traversé la même épreuve ou qui appréhendent de la traverser un jour – ce qui fait, tout bien réfléchi, beaucoup de monde.

Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ?

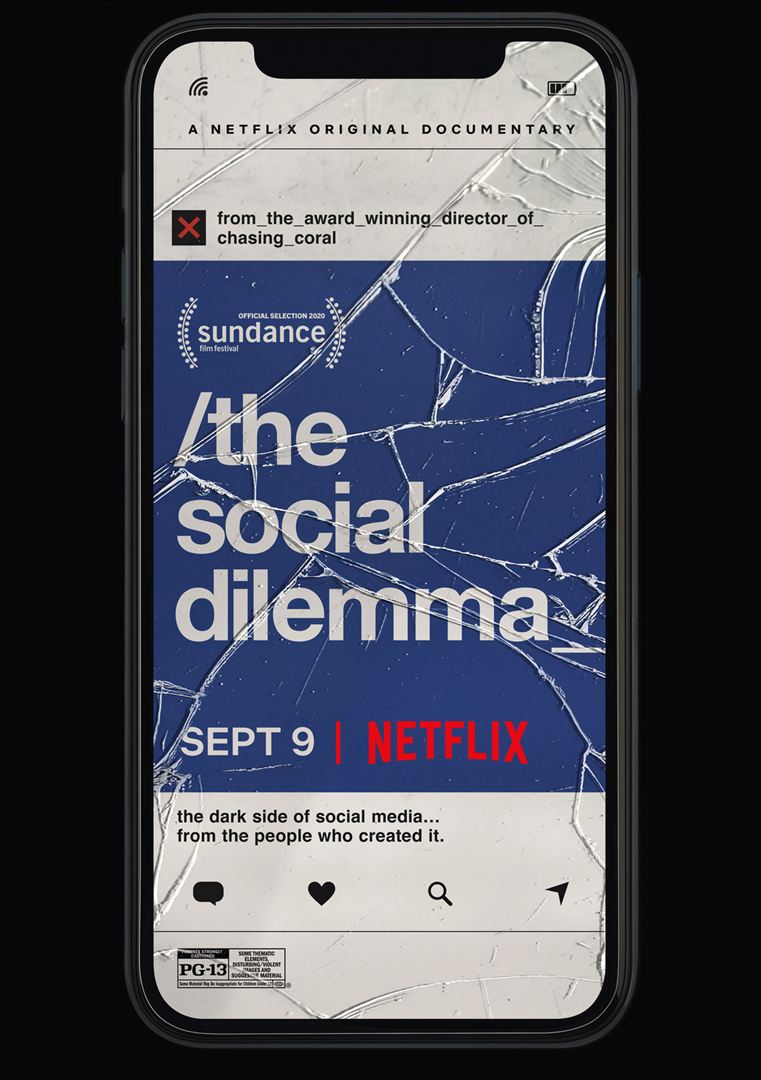

Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ? Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces.

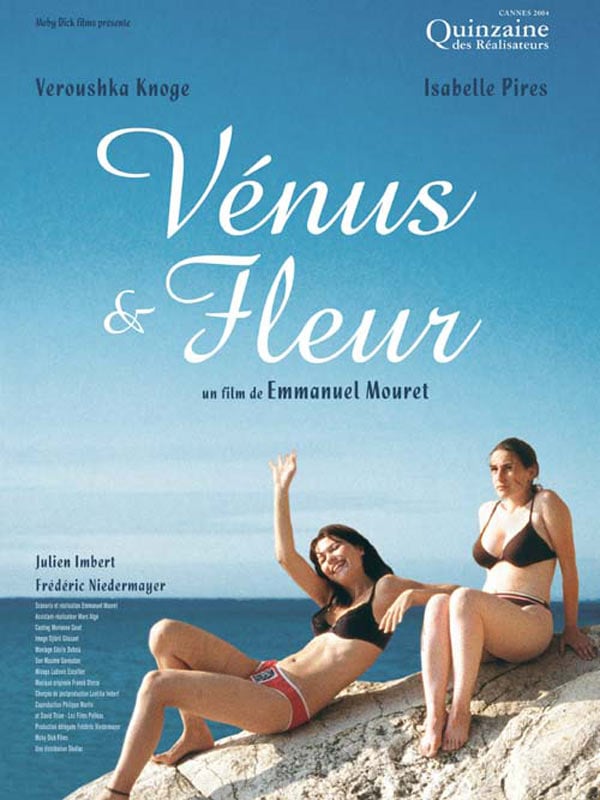

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces. Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies.

Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies. La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement….

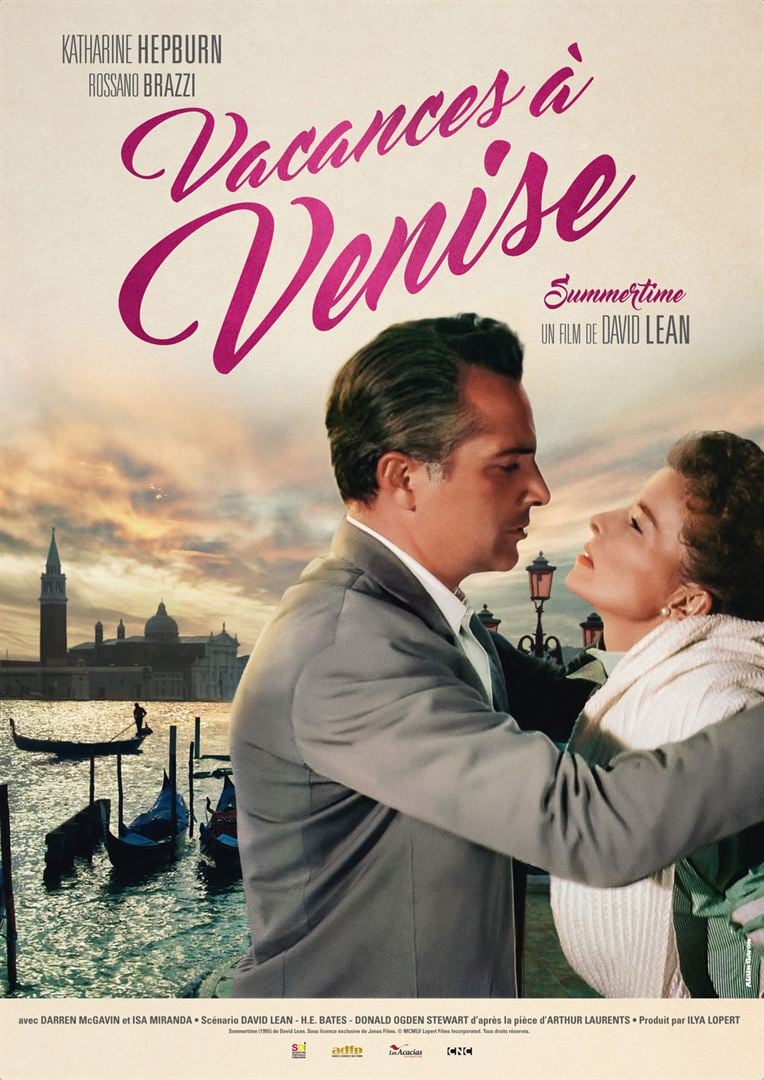

La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement…. Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme…

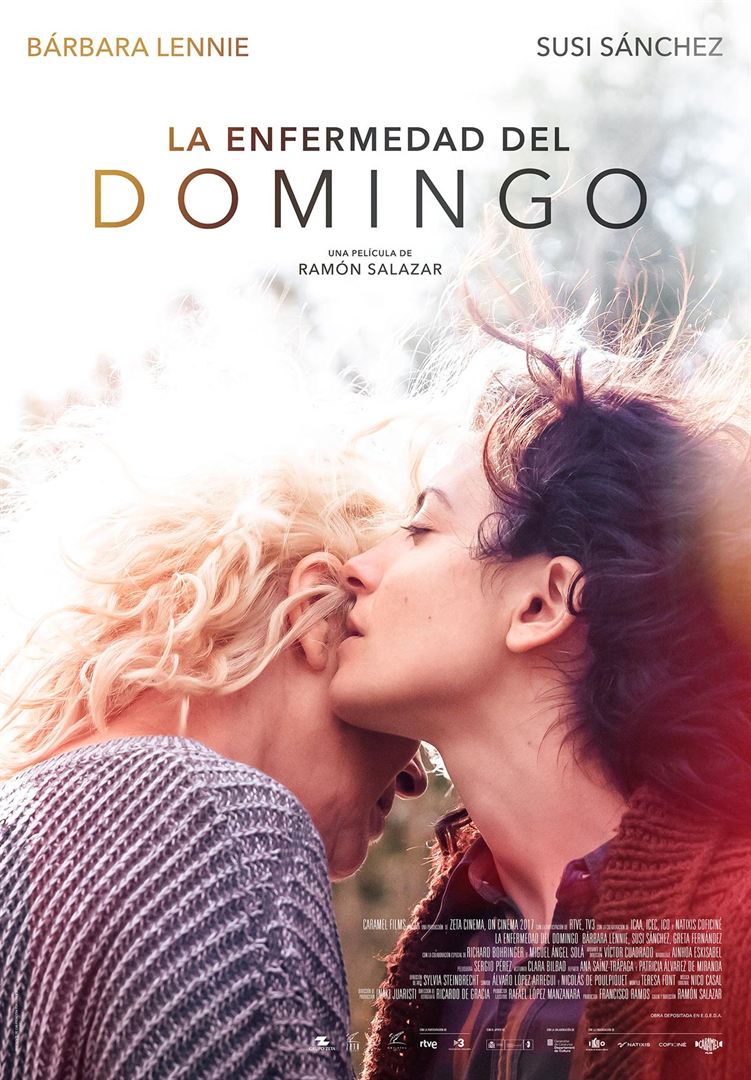

Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme… Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.

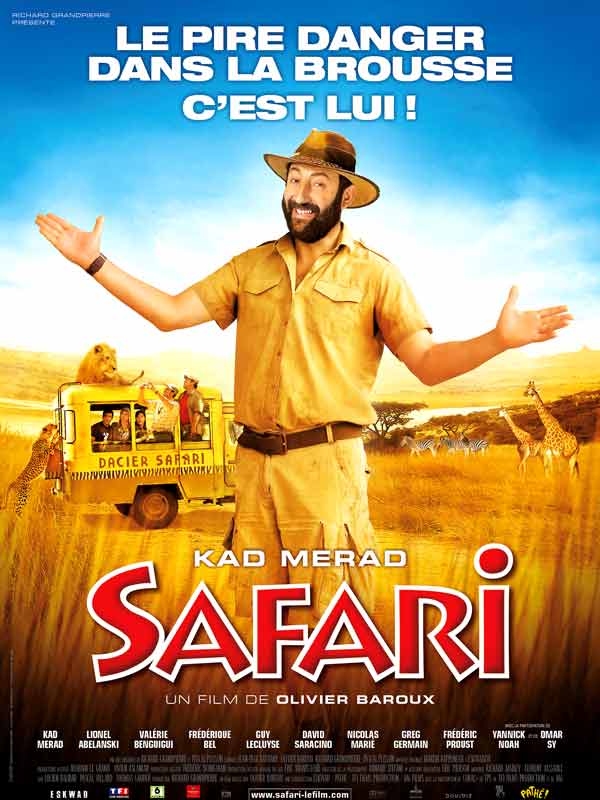

Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat. Pour rembourser une dette de jeu contractée auprès d’un dangereux mafieux sud-africain, Richard Dacier (Kad Merad), qui n’a pas remis les pieds dans la brousse depuis des années et a une peur bleue des bêtes fauves, doit cornaquer un groupe de cinq touristes français jusqu’à la frontière mozambicaine. Le safari sera riche en péripéties.

Pour rembourser une dette de jeu contractée auprès d’un dangereux mafieux sud-africain, Richard Dacier (Kad Merad), qui n’a pas remis les pieds dans la brousse depuis des années et a une peur bleue des bêtes fauves, doit cornaquer un groupe de cinq touristes français jusqu’à la frontière mozambicaine. Le safari sera riche en péripéties. Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel.

Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel. Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ».

Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ».