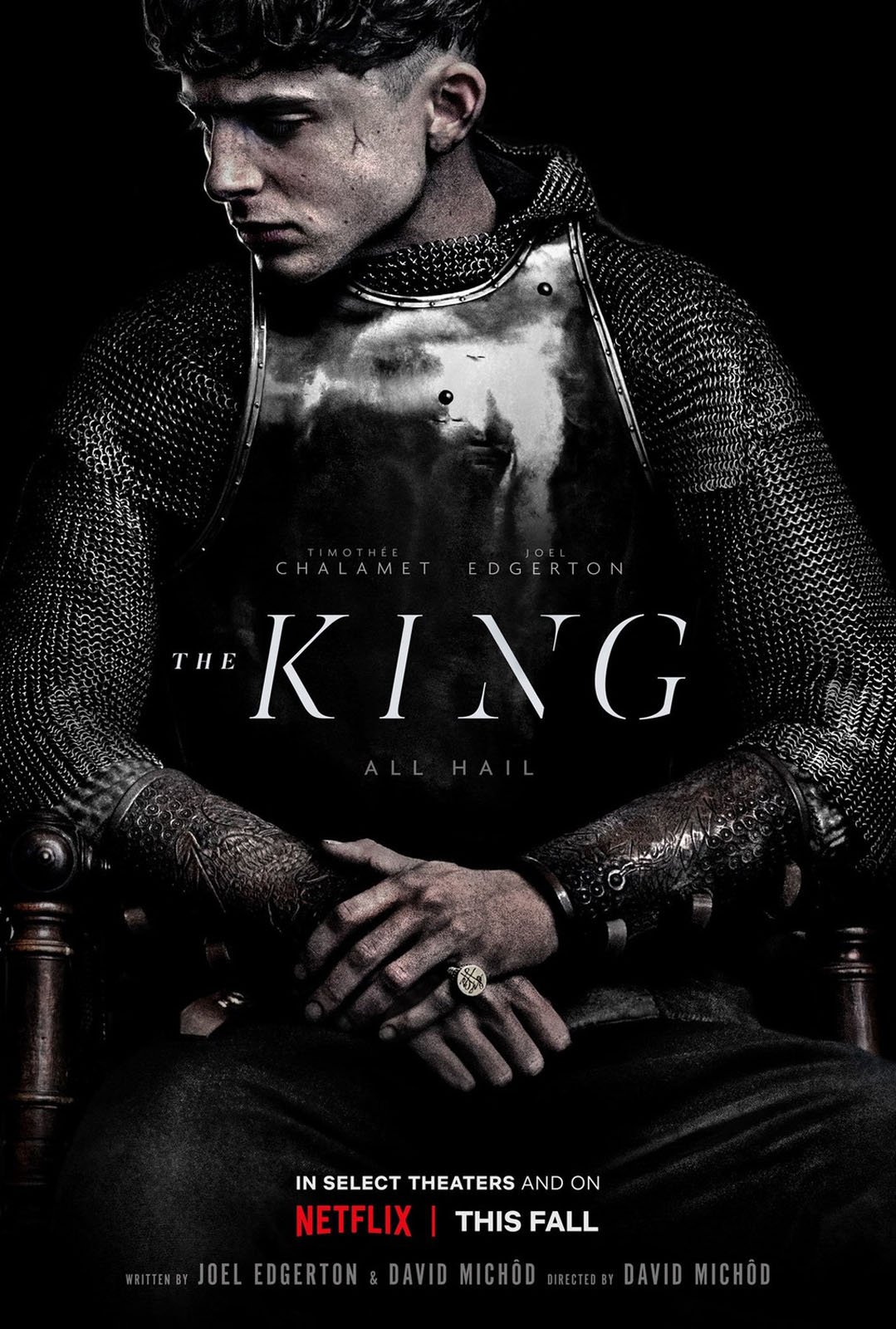

Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton)

Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton)

Fallait-il oser aller se frotter aux pièces les plus intimidantes du répertoire shakespearien ? Les épaules du jeune Timothée Chalamet, la coqueluche des jeunes filles en fleurs, n’étaient-elles pas trop frêles pour endosser l’armure jadis revêtue par Laurence Olivier (en 1944) et par Kenneth Branagh (en 1989) ? Jon Edgerton serait-il aussi truculent – et aussi obèse – qu’Orson Welles dans le rôle de Falstaff ?

Si l’on mesure la réussite du Roi à ces aunes-là, la comparaison, jouée d’avance, ne pourra que tourner à son désavantage. Mais si on ignore ces précédents écrasants, le réalisateur David Michôd, dont les précédents films ne laissaient pas augurer qu’il s’aventure dans ces eaux-là, s’en sort avec les honneurs.

Sans doute, Le Roi, qui s’étire pendant cent-quarante minutes, dure-t-il une demie heure de trop et comporte-t-il un ventre mou. Sans doute sa fin à rebondissement manque-t-elle de rythme – même si le rebondissement final est inattendu et donne tout son sens au film. Sans doute enfin peut-on critiquer la prestation de ces deux principaux acteurs – ce que les réseaux sociaux se sont empressés de faire avec une joie méchante : Timothée Chalamet qui ne quitte pas de tout le film le même rictus concentré et Robert Pattinson qui pousse la caricature trop loin, avec un accent outré, dans le rôle du Dauphin de France.

Mais Le Roi réussit superbement à faire ce que ses illustres prédécesseurs focalisés sur le texte de Shakespeare et le jeu des acteurs, négligeaient : restituer les sensations d’une époque. Quand on regarde Le Roi, on entend les bruits de ripaille et de bataille du XVème siècle, on respire ses odeurs de sueur et de merde, on sent presque la boue d’Azincourt nous coller sous les pieds et le poids de ses armures monstrueuses, censées transformer les cavaliers qui les portaient en tanks invincibles au risque de les réduire à des scarabées impotents, peser sur nos épaules.

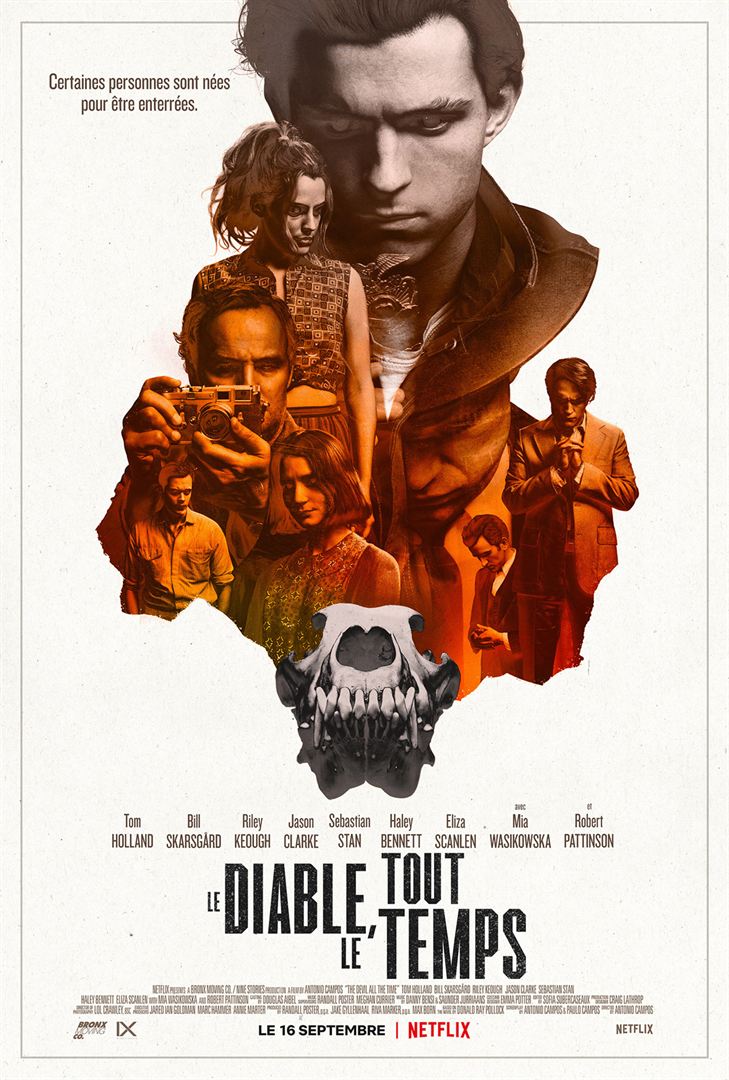

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux. Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents.

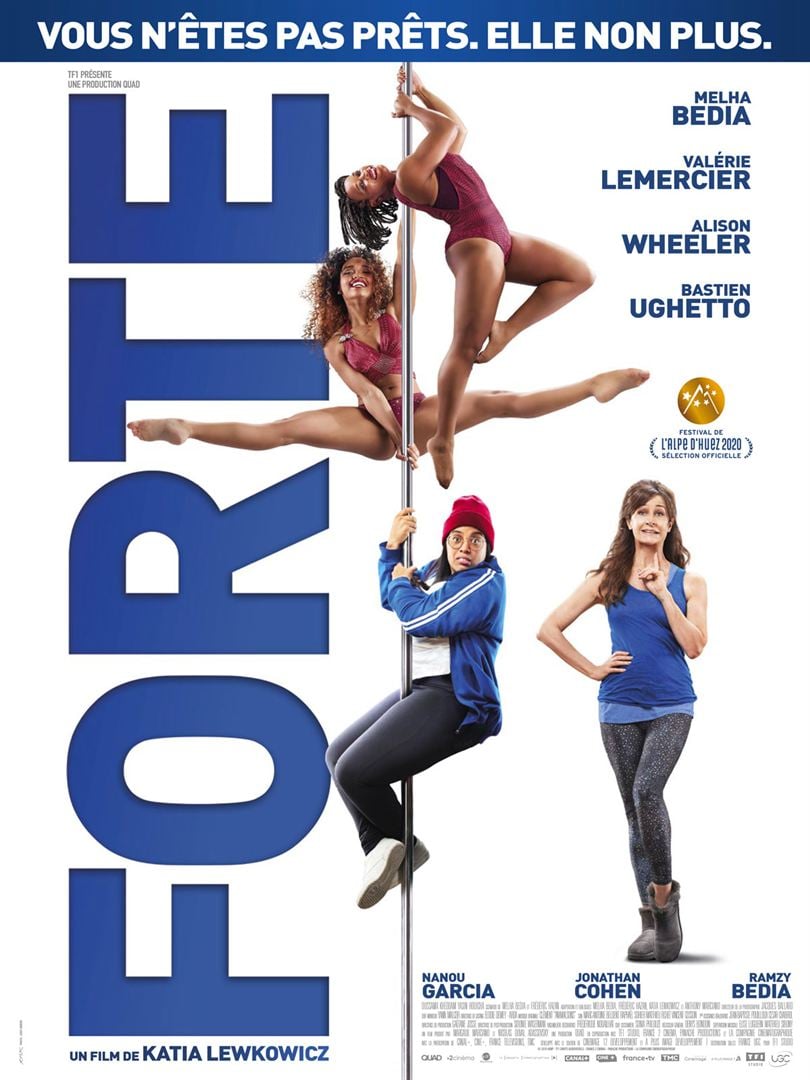

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents. Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance.

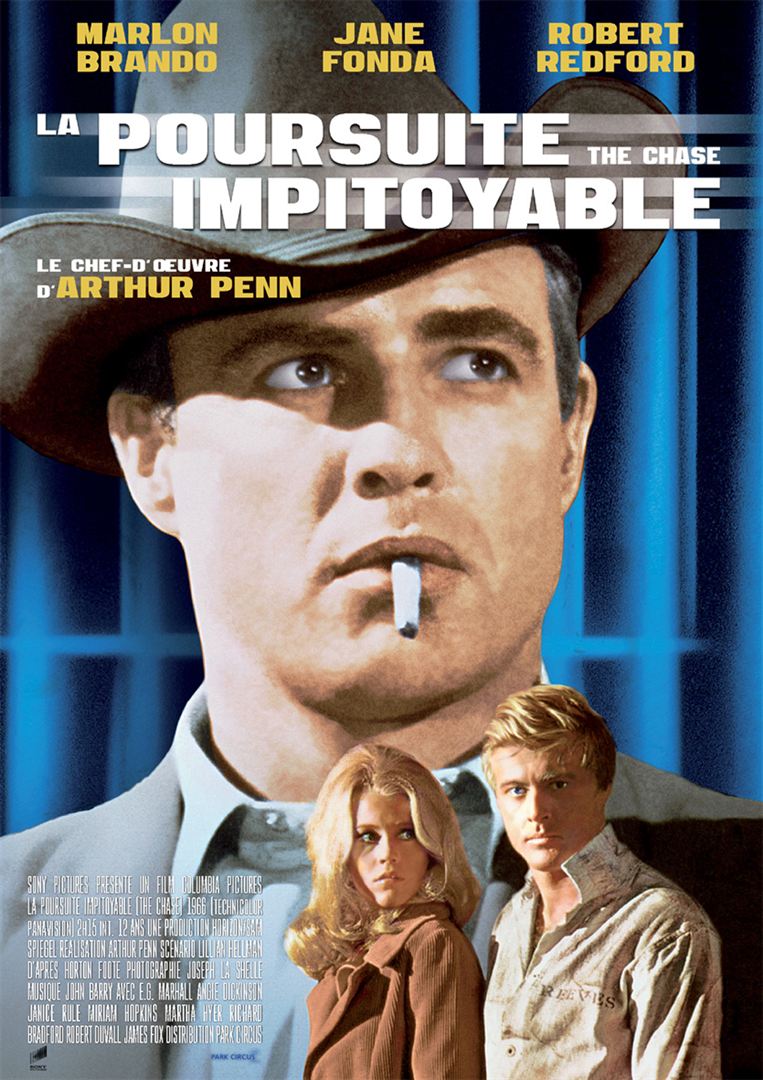

Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance. La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse.

La petite ville de Tarl au Texas apprend avec stupéfaction l’évasion de Bubber Reeves (Robert Redford) du pénitencier où il purge la peine qui lui a été infligée pour divers larcins commis dans sa jeunesse. Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir…

Balram est un enfant particulièrement doué dont le seul défaut est d’être né dans l’Inde rurale. La mort de son père, la tutelle écrasante de sa grand-mère lui ferment les portes de l’école. Sa seule possibilité d’ascension sociale passe par un emploi dans la famille du potentat local, un homme violent et corrompu. Balram devient le chauffeur de son fils et de sa belle-fille qui reviennent tous les deux des Etats-Unis et affichent plus de respect pour leurs domestiques que leurs aînés. Mais ce discours moderniste ne résiste pas au drame qui survient un soir… Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.

Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak. En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime.

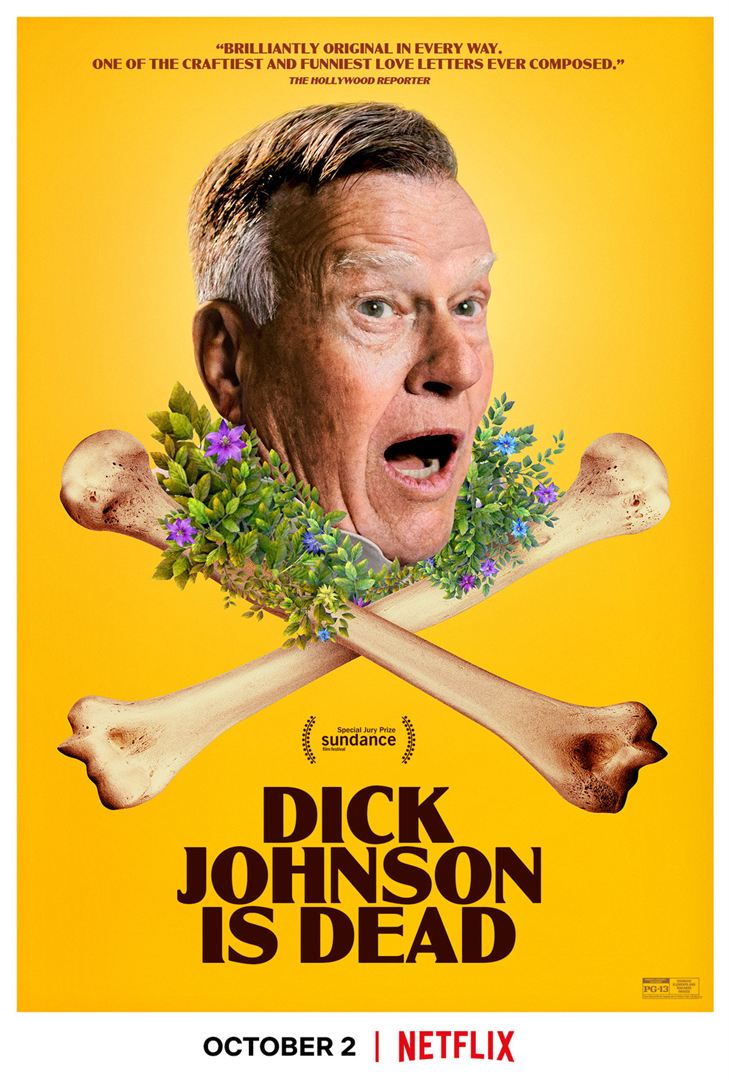

En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime. Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

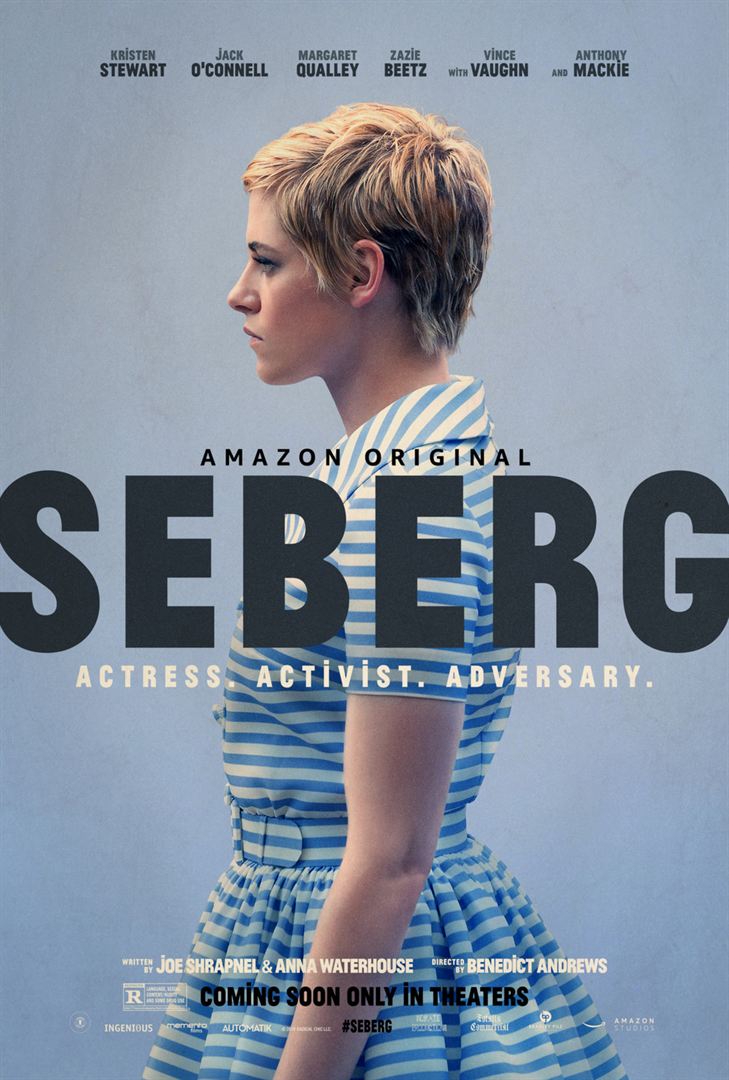

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée. En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.