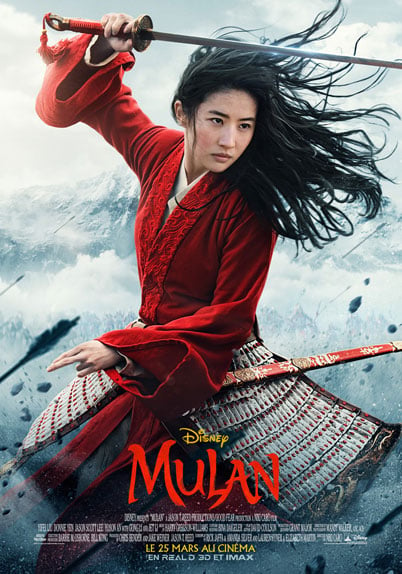

La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise.

La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise.

Tout change avec la conscription décrétée par l’Empereur pour faire face à une invasion barbare. Mulan s’enrôle à la place de son père vieillissant et malade. Au régiment, fondue dans une bande de jeunes conscrits sympathiques, elle doit non sans mal cacher son sexe et ses incroyables talents. Ils s’avèreront pourtant décisifs dans le combat que l’Empereur va mener contre les hordes de Böri Khan.

La production de Mulan, le dernier blockbuster Disney en date, fut laborieuse. L’idée de retourner en prise de vues réelles le film d’animation des années 90 a une dizaine d’années. Mais elle a mis du temps à se concrétiser. En particulier, Disney s’est vu accusé de whitewashing : on lui reprochait de vouloir confier à des acteurs blancs le rôle de personnages qui ne l’étaient pas. Si la réalisation fut finalement confiée à une néo-zélandaise, tout le casting fut tenu par des acteurs chinois, du continent ou de la diaspora, tels Gong Li rapatriée de Singapour ou Jet Li, grimé et vieilli, qu’on peine à reconnaître.

Prévue depuis près de deux ans le 27 mars 2020, la sortie mondiale de Mulan a dû être repoussée in extremis à cause de la pandémie de Covid. La date du 24 juillet 2020 est alors envisagée. Mais les cinémas américains étant encore fermés à cette date, les studios Disney y renoncent, suscitant la colère des exploitants de salles du monde entier qui l’attendaient impatiemment et ont dû se contenter du seul Tenet pour attirer cet été-là les spectateurs en salles. Finalement, le film sera distribué sur la toute nouvelle plateforme de streaming Disney +, à partir du 7 septembre aux Etats-Unis, trois mois plus tard en France. Mulan ne sortira en salles que dans les pays, tels la Chine, où Disney + n’est pas accessible.

Qu’en dire ? Pas grand chose de positif hélas.

Le film a coûté deux cents millions de dollars. Et tout cet argent se voit. Chaque plan, retravaillé à la palette graphique par quelques milliers d’animateurs, se veut plus beau, plus léché, plus ébouriffant que le précédent.

Le dessin animé valait par sa musique : Reflection, I’ll Make a Man Out of You, True to your Heart… Le film a renoncé à ses longs tunnels chantés décidément passés de mode.

Comme il est d’usage, Mulan promeut les valeurs Disney revisitées à la sauce confucéenne : le respect de la famille mâtiné ici d’un féminisme inoffensif qui proclame que les filles ne doivent pas se censurer et peuvent exercer des métiers réservés aux hommes.

Mulan baigne dans cette morale gentillette qui ne provoque guère d’émotion ni ne stimule l’intelligence. Réussit-il mieux du côté de l’action ? Guère. Le film est divisé en trois parties. La première, interminable, voit la jeune fille grandir dans sa famille. La deuxième, initiatique, la transporte dans le régiment qu’elle a rejoint où elle apprend l’usage des armes. La troisième la voit enfin, durant deux scènes de bataille épiques saturées d’effets spéciaux, affronter les Barbares et sauver l’Empire.

Aurait-on vu Mulan en salles, on se serait consolé de son ennui en se disant qu’il aurait plu aux enfants/filleul.e.s/ neveux ou nièces qu’on y aurait accompagnés. Mulan regardé dans son canapé ou, pire, sur son téléphone mobile, n’a en revanche même pas cet intérêt.

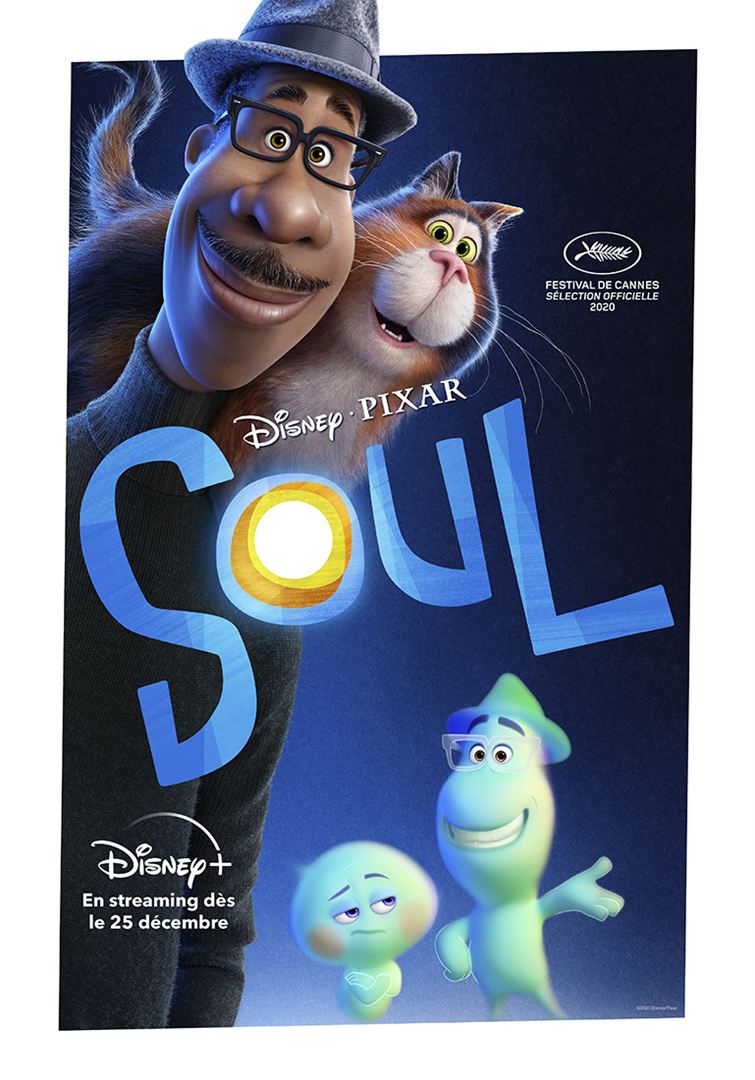

Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu.

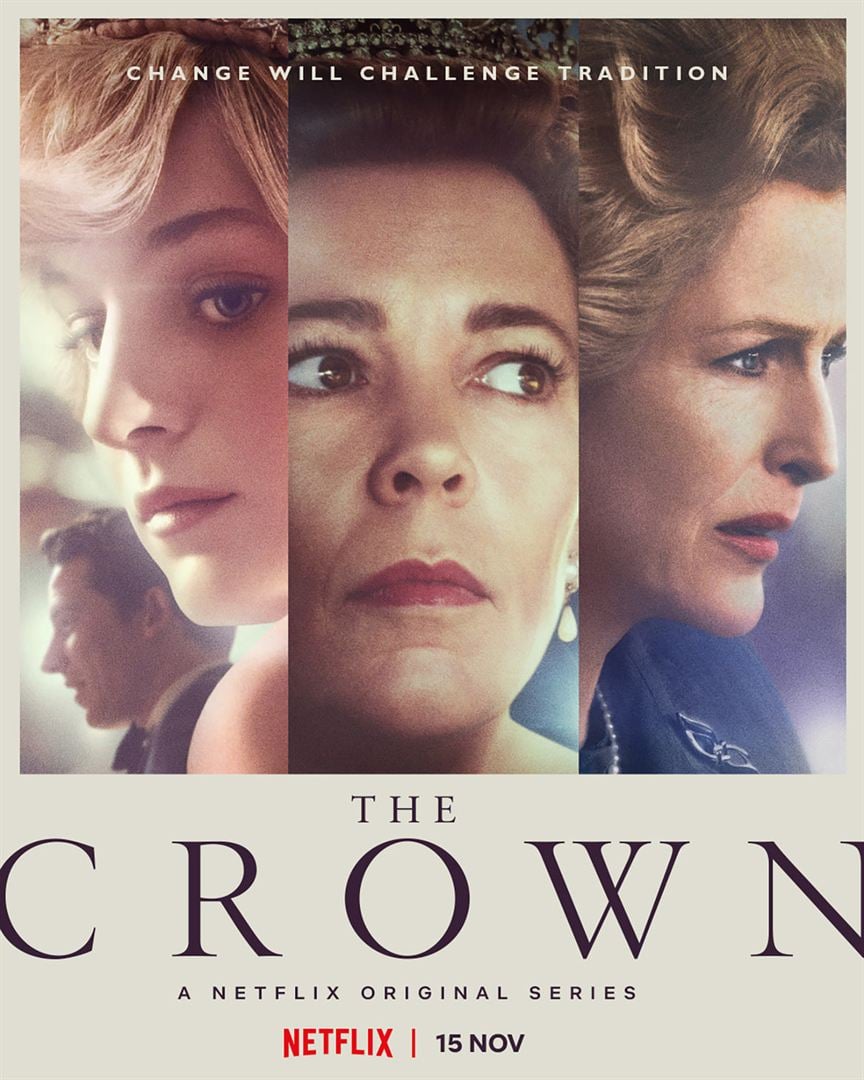

Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu. The Crown est de retour. Un an après

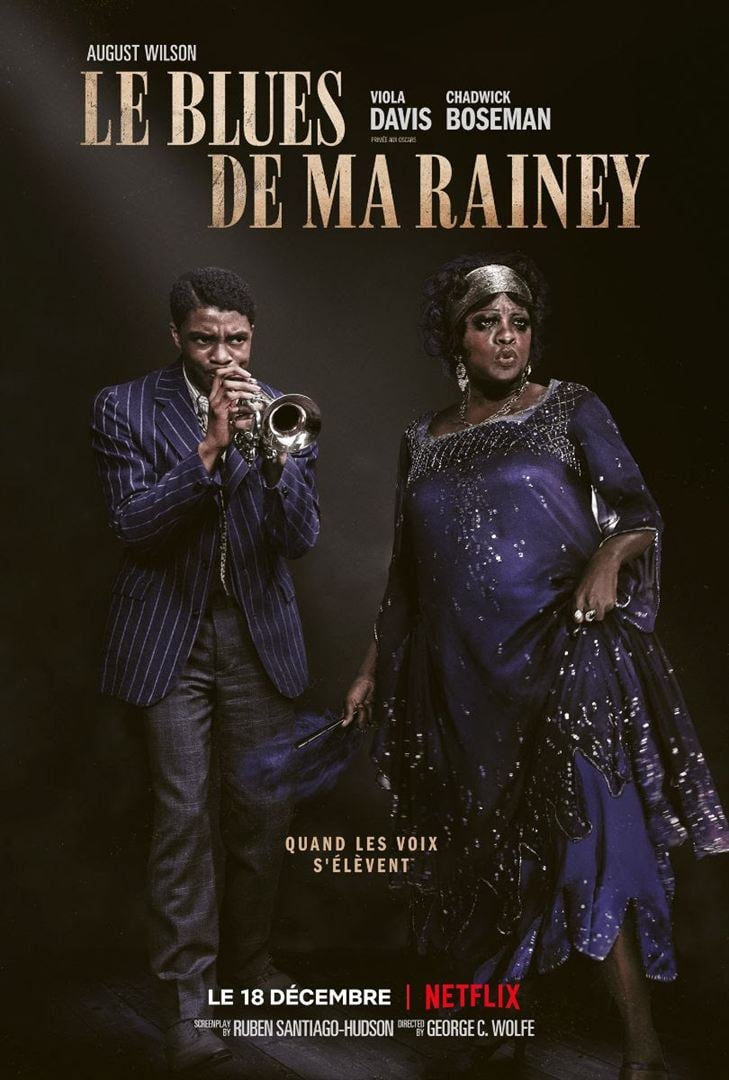

The Crown est de retour. Un an après  À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble.

À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble. Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc.

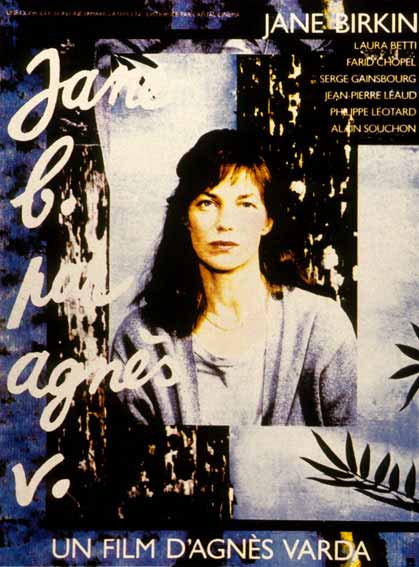

Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc. Séduite par sa fragilité et par sa douceur, Agnès Varda, la soixantaine, a consacré un documentaire à Jane Birkin, sa cadette. Dans la foulée elle a tourné la fiction dont l’actrice avait rédigé l’ébauche du scénario,

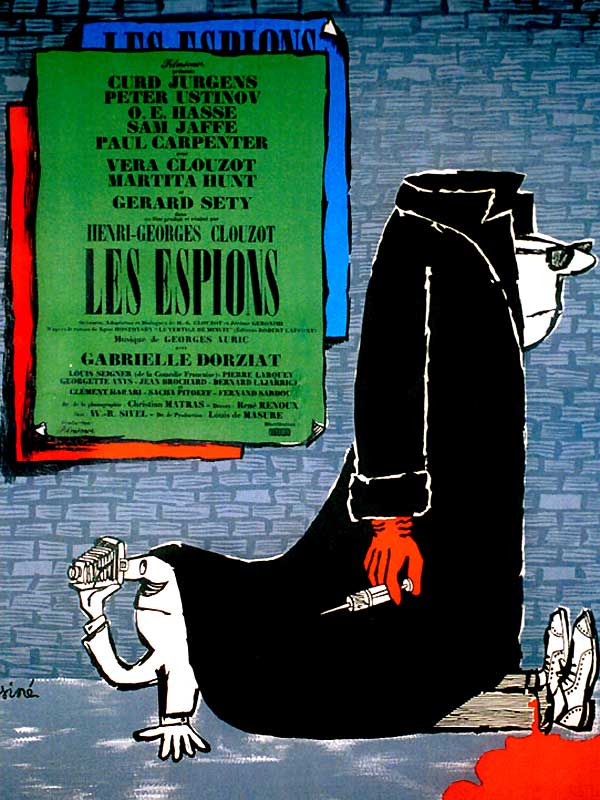

Séduite par sa fragilité et par sa douceur, Agnès Varda, la soixantaine, a consacré un documentaire à Jane Birkin, sa cadette. Dans la foulée elle a tourné la fiction dont l’actrice avait rédigé l’ébauche du scénario,  Le docteur Malic (Gérard Séty) dirige une clinique psychiatrique menacée par la faillite à Maisons-Laffitte. Un homme mystérieux, qui se prétend colonel de l’armée américaine, lui demande, en échange d’une somme coquette, d’y accueillir pendant quelques jours un patient. L’arrivée d’Alex (Curd Jürgens), dont on apprend qu’il s’agit peut-être d’un atomiste est-allemand passé à l’Ouest, hystérise les services secrets du monde entier qui dépêchent leurs espions dans la clinique du docteur Malic, vite dépassé par les événements.

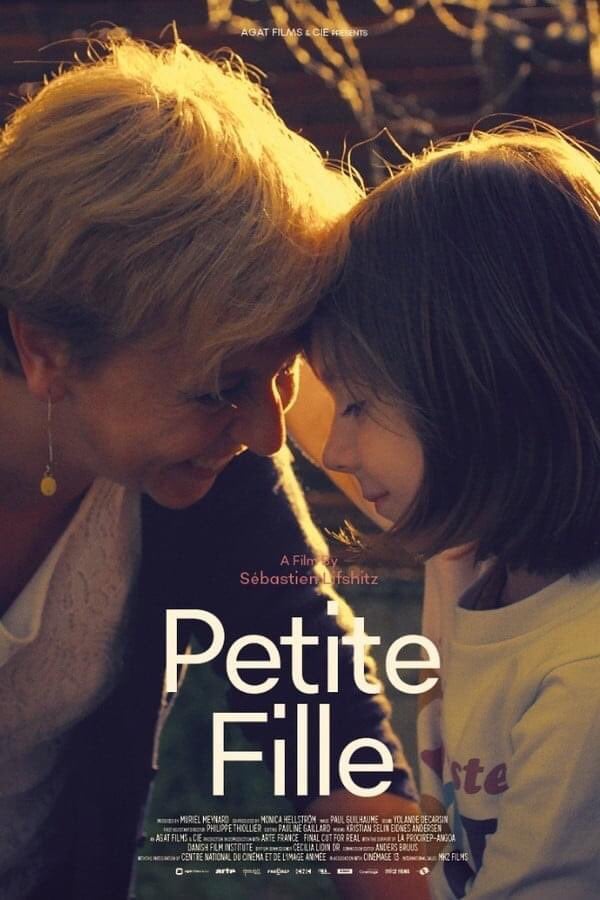

Le docteur Malic (Gérard Séty) dirige une clinique psychiatrique menacée par la faillite à Maisons-Laffitte. Un homme mystérieux, qui se prétend colonel de l’armée américaine, lui demande, en échange d’une somme coquette, d’y accueillir pendant quelques jours un patient. L’arrivée d’Alex (Curd Jürgens), dont on apprend qu’il s’agit peut-être d’un atomiste est-allemand passé à l’Ouest, hystérise les services secrets du monde entier qui dépêchent leurs espions dans la clinique du docteur Malic, vite dépassé par les événements. Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence.

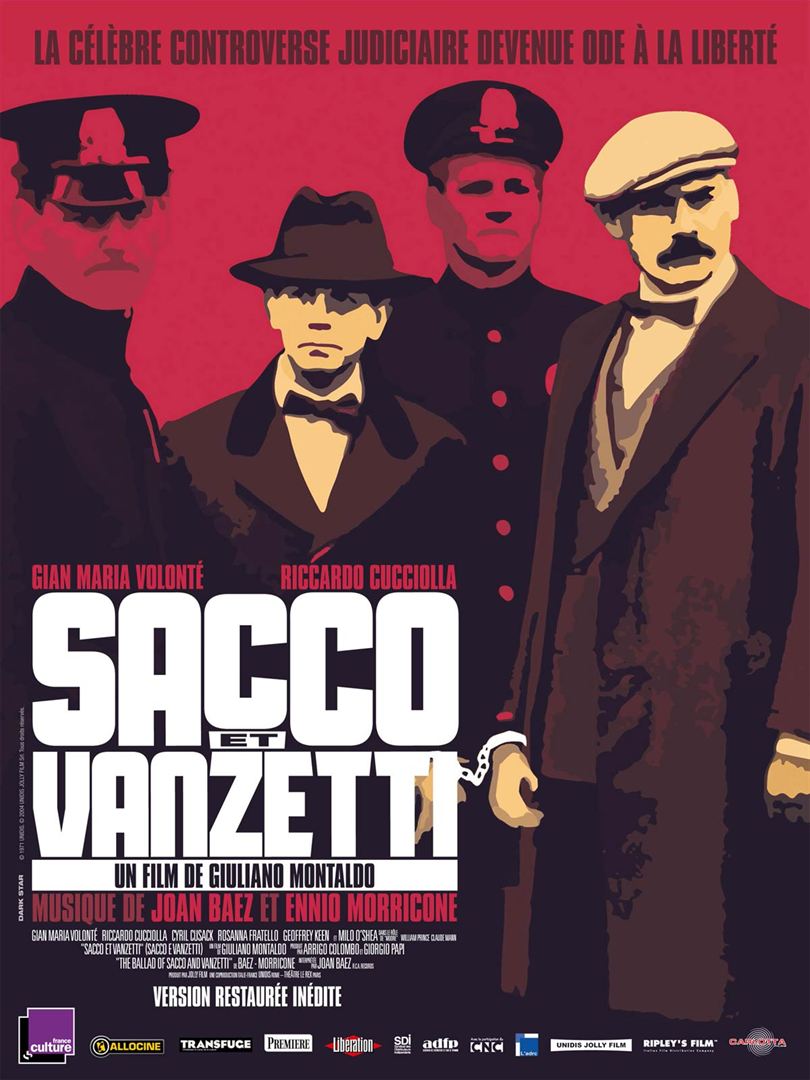

Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence. Accusés d’un braquage à main armée et d’un double homicide, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont été condamnés à mort et exécutés en 1927 aux Etats-Unis. Leur procès et leur exécution avaient suscité une immense mobilisation mondiale.

Accusés d’un braquage à main armée et d’un double homicide, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti ont été condamnés à mort et exécutés en 1927 aux Etats-Unis. Leur procès et leur exécution avaient suscité une immense mobilisation mondiale. Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.

Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.