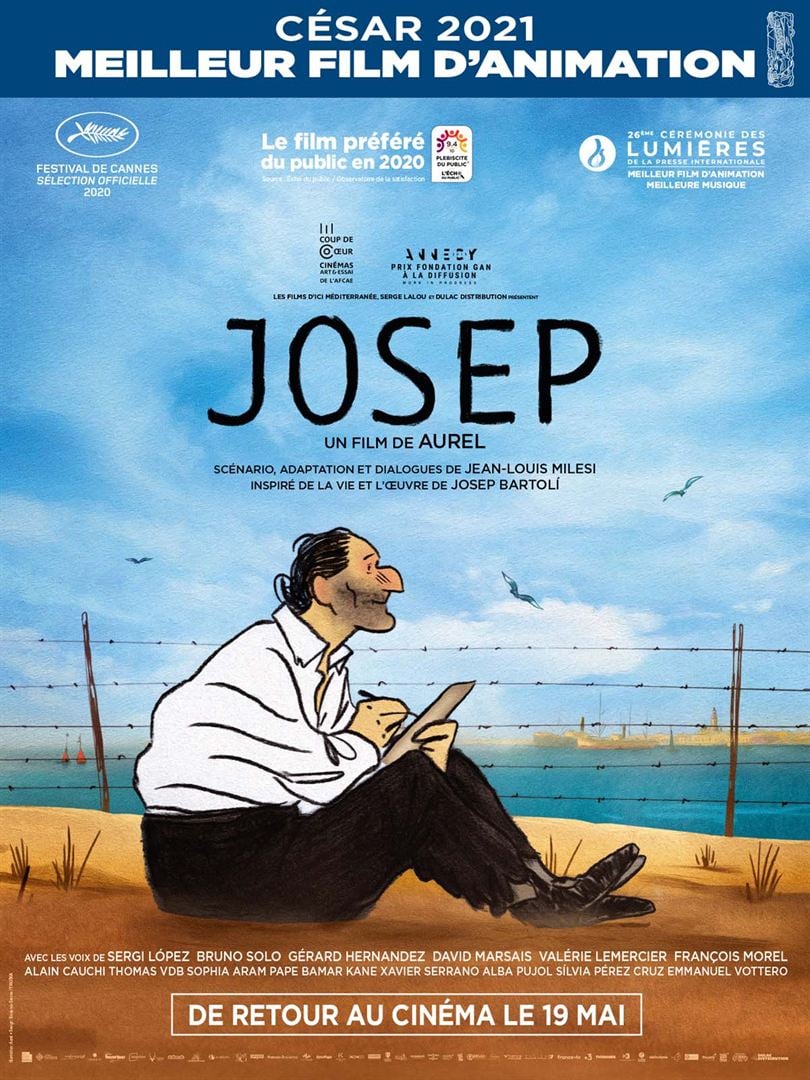

Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur.

Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur.

Dessinateur de presse au Monde et au Canard enchaîné, Aurel réalise son premier long métrage. Il le consacre à une page méconnue et honteuse de l’histoire française : la Retirada, l’exil en France des Républicains espagnols à l’hiver 1939, parqués au Barcarès, à Gurs, à Rivesaltes. Chaque époque du récit est traitée à travers un style graphique différent : les paysages hivernaux du camp sont dessinés au crayon gris et c’est seulement à son arrivée au Mexique que Bartoli a utilisé la couleur.

L’histoire de Josep Bartoli est l’occasion, à travers les personnages caricaturaux de deux gendarmes, aussi vulgaires que violents, d’évoquer la xénophobie rance qui accueillit en France les Républicains espagnols. Ce mépris de l’étranger par les forces de l’ordre s’exerçait non seulement à l’égard des « Espingouins » mais aussi des tirailleurs sénégalais qui leur étaient adjoints et qui jouent dans cette histoire un rôle savoureux.

Mais ces sentiments racistes n’étaient pas unanimes. Un gendarme, moins haineux que ses collègues, se prend d’amitié pour Bartoli et va l’aider à s’enfuir. C’est ce même gendarme qu’on retrouve quelques décennies plus tard, vieillard grabataire à la veille de la mort, transmettant ses souvenirs à son petit-fils passionné de dessin.

L’histoire de Josep Bartoli suffisait à elle seule à faire la substance d’un film. Aurel veut la raconter en flash-back à travers les confessions d’un grand père à son petit-fils. Cette strate narrative ne présente guère d’intérêt sinon celui, plus démonstratif que réellement convainquant, d’inscrire la Retirada des républicains espagnols et la xénophobie qu’ils ont rencontrée dans une actualité toujours brûlante et d’interroger nos réactions plus ou moins bienveillantes, à l’arrivée de nouvelles cohortes de réfugiés fuyant la guerre et la misère.

Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même.

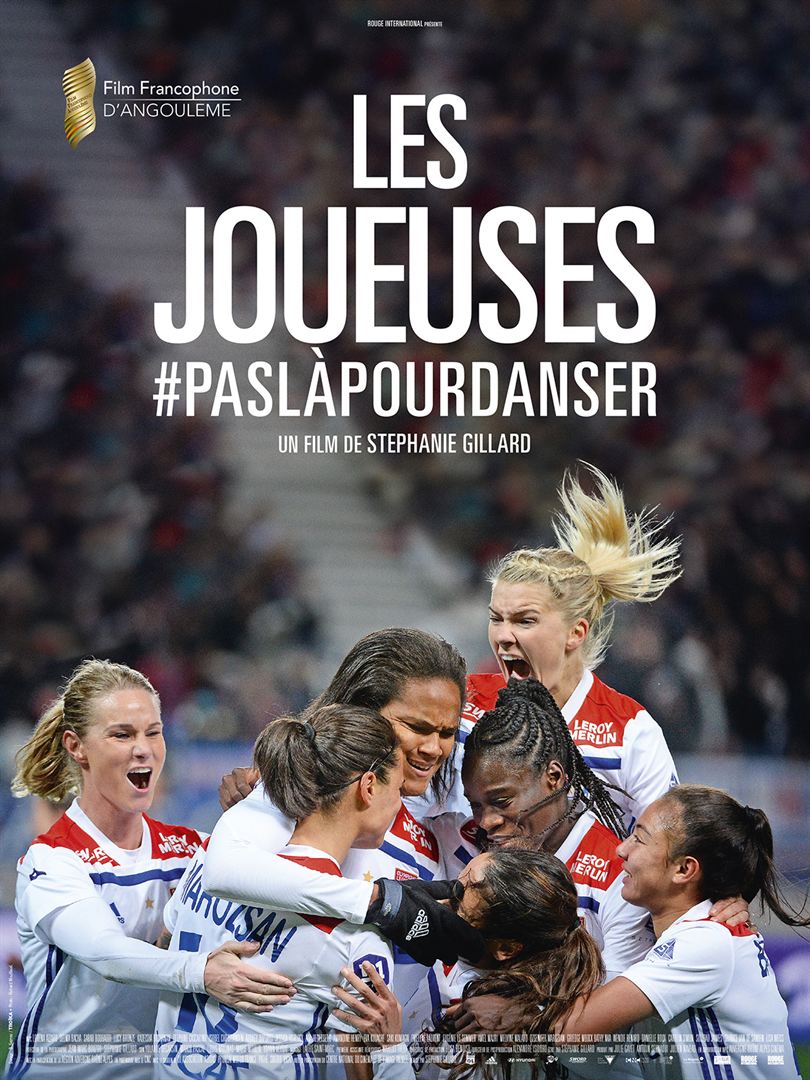

Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même. Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions.

Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions. Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme.

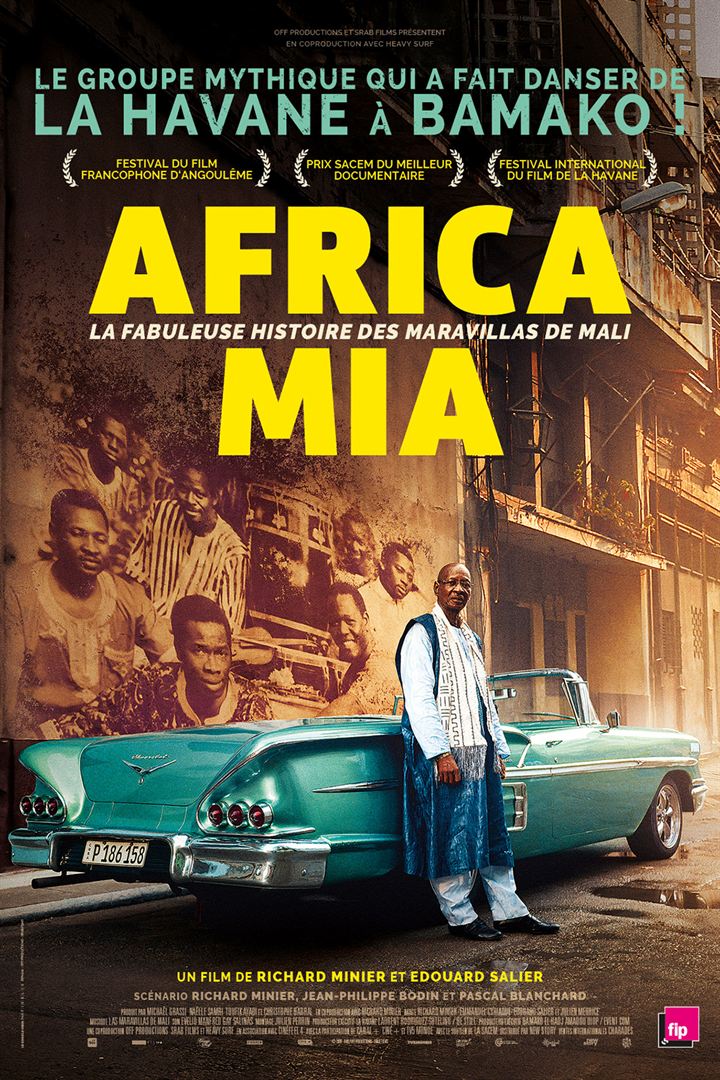

Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme. Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère.

Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère. Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ».

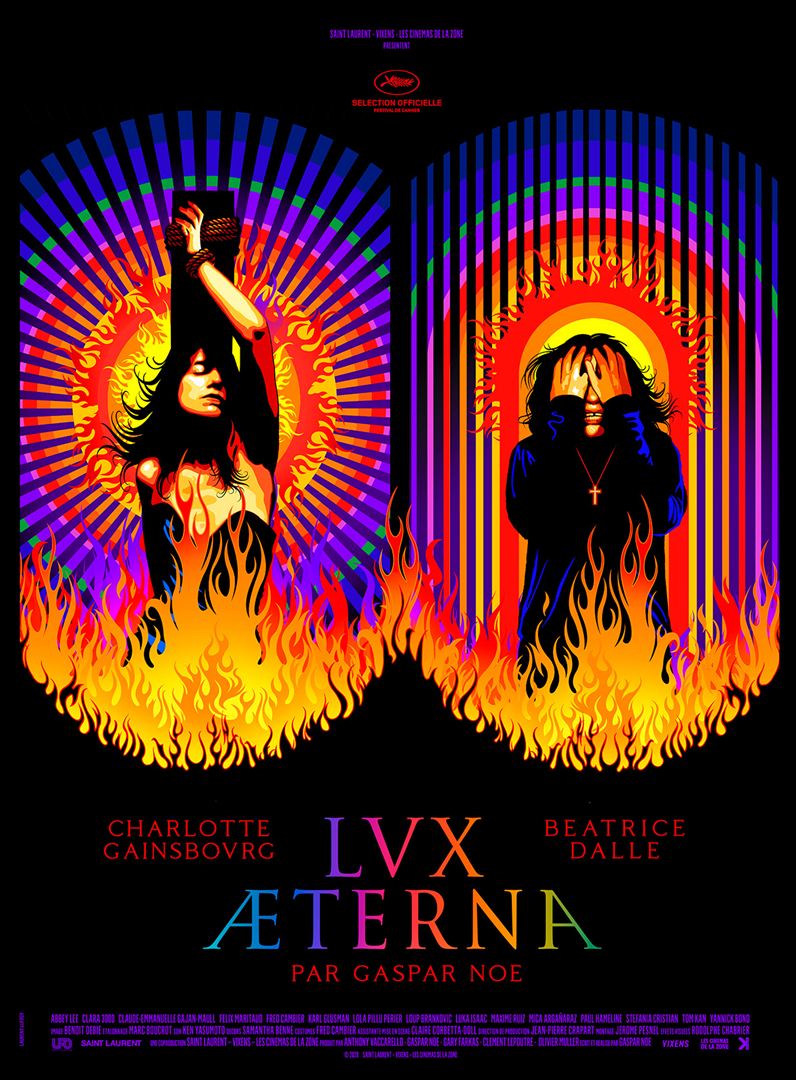

Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ». Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….

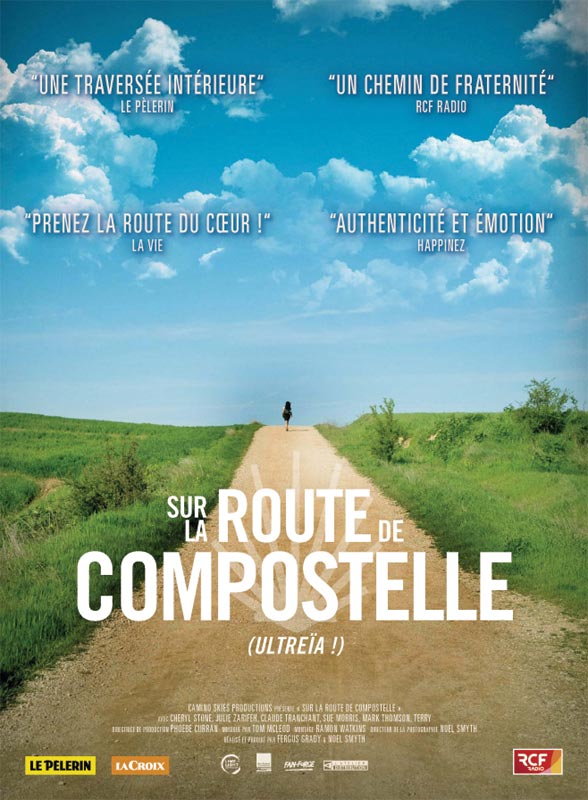

Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève…. Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge…

Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge… Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale.

Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale.