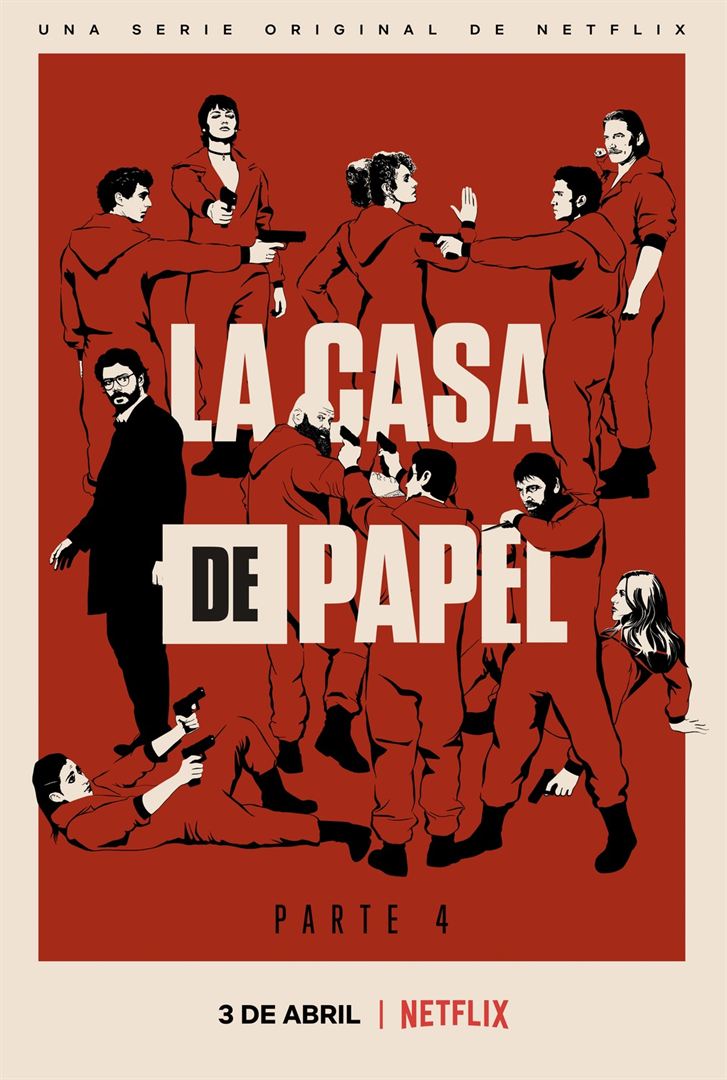

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne.

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne.

La Casa de Papel n’a pas reçu un accueil triomphal à sa première diffusion en Espagne en 2017. C’est grâce à son inscription au catalogue Netflix et à un bouche-à-oreille élogieux que la série a acquis lentement une notoriété planétaire. Aussi le tournage d’une suite était-il inévitable.

Elle reprend les ingrédients qui avaient fait le succès des vingt-deux premiers épisodes (répartis très artificiellement en deux saisons). Un braquage d’une complexité folle – dont les rebondissements les plus chantournés repoussent les limites de la crédibilité. Une brochette de personnages au caractère bien trempé qui, au fil des épisodes, révèle leurs secrets. Une alternance millimétrée de scènes d’action et de romance. Enfin, ce qui n’a pas peu contribué au succès mondial de la série, trois symboles iconiques : les combinaisons rouges que portent les cambrioleurs et leurs otages, les masques à l’effigie de Salvador Dalí qui cachent leur visage et la chanson italienne Bella Ciao qu’un chœur (corse ? basque ?) entonne dans les moments les plus lyriques.

A la fin de la saison 2, je m’étais posé la question de l’opportunité de regarder les saisons suivantes. Parmi vous, certains me l’avaient chaudement conseillé me disant que j’y retrouverai le même plaisir ; d’autres me l’avaient déconseillé soulignant que l’intrigue reproduisait à l’identique celle que j’avais déjà vue.

Vous aviez raison, les uns comme les autres ! Ce nouveau volet se regarde avec la même gourmandise que le précédent. On y retrouve tous les ingrédients qui nous y avaient séduit. Et, le budget ayant considérablement augmenté, ils sont filmés avec une surenchère de moyens assez efficace dans les scènes d’action notamment.

Mais, cette surenchère n’est pas toujours utilisée à bon escient. Ainsi l’équipe du film semble avoir fait le tour du monde, pour aller tourner en Thaïlande ou au Panama quelques brèves scènes exotiques sans grande valeur ajoutée. Plus grave, la psychologisation des personnages tourne bientôt à la caricature, les relations qu’ils nouent confinent au vaudeville (Rio quittera-t-il Tokyo ? Denver se réconciliera-t-il avec Stockholm ?) et le sous-texte féministe lourdement martelé ne brille pas par sa subtilité.

La saison 4 se conclut par son lot bienvenu de rebondissements et de coups de théâtre. Mais elle ne marque pas la fin du cambriolage. On ne pourra donc s’empêcher de regarder la saison 5, prévue pour 2021, pour savoir comment Tokyo, Denver, Lisbonne et les autres se sortiront de la Banque centrale d’Espagne.

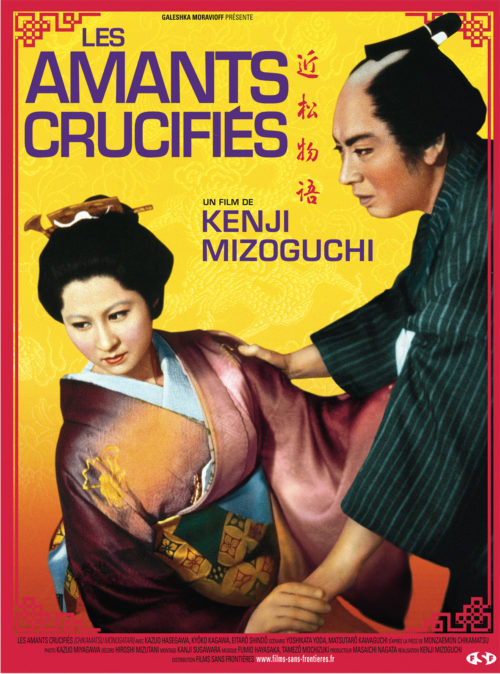

À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort.

À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort. Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses.

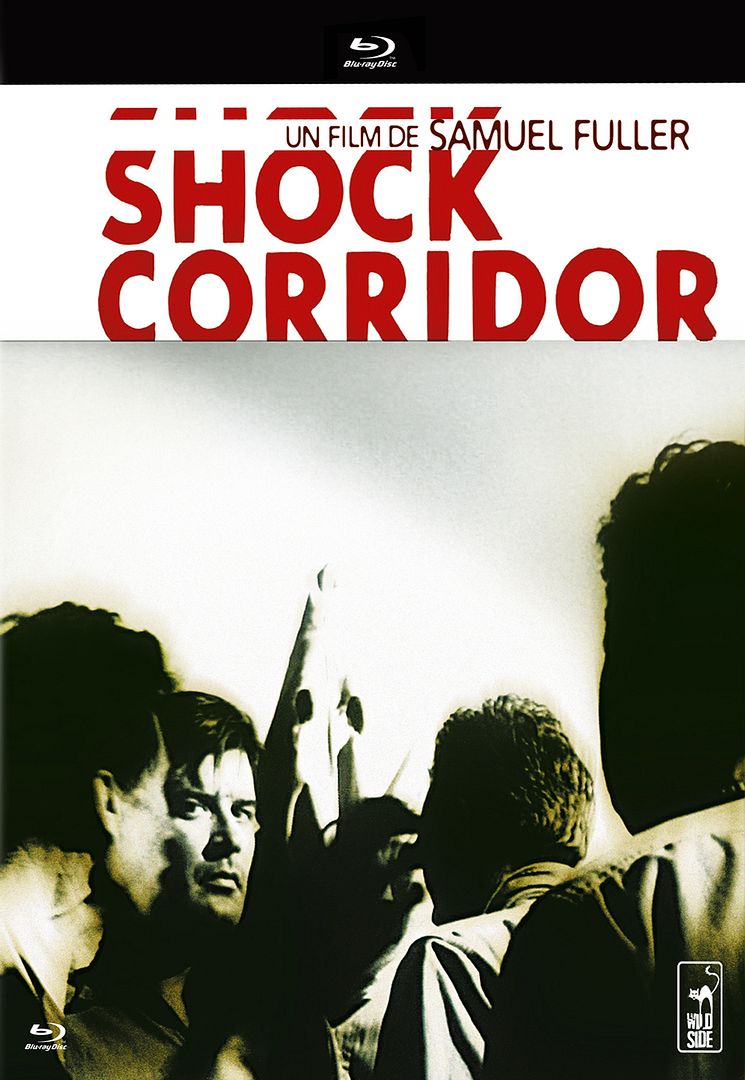

Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses. Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret.

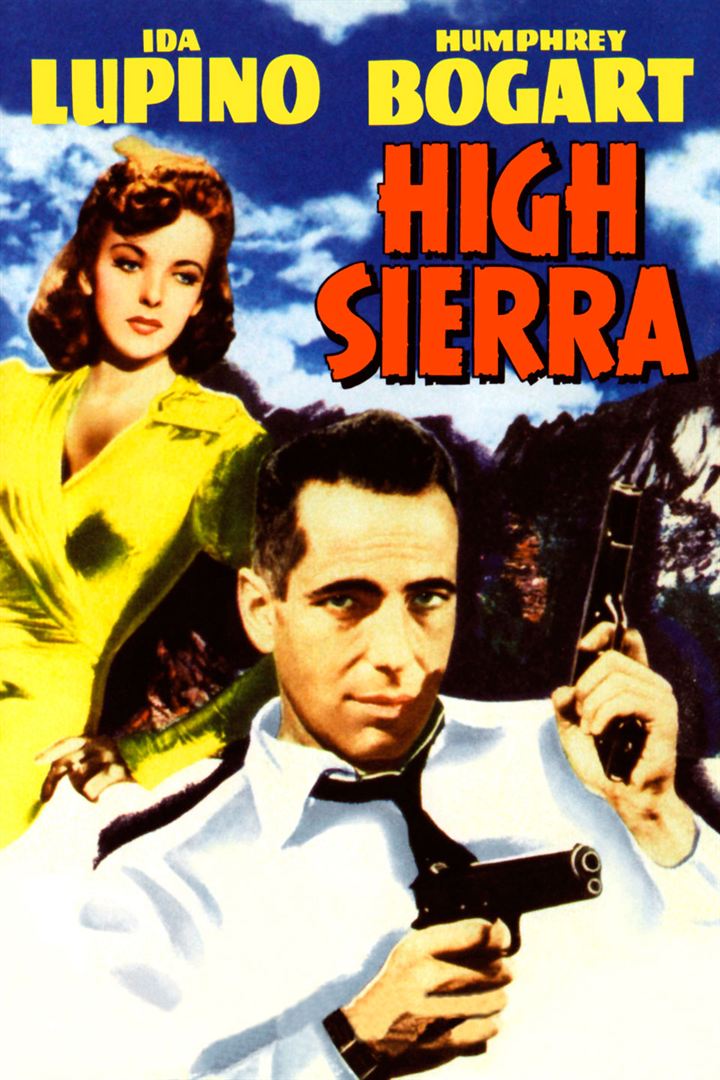

Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret. David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils.

David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils. À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes.

À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes. Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes.

Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes. L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas.

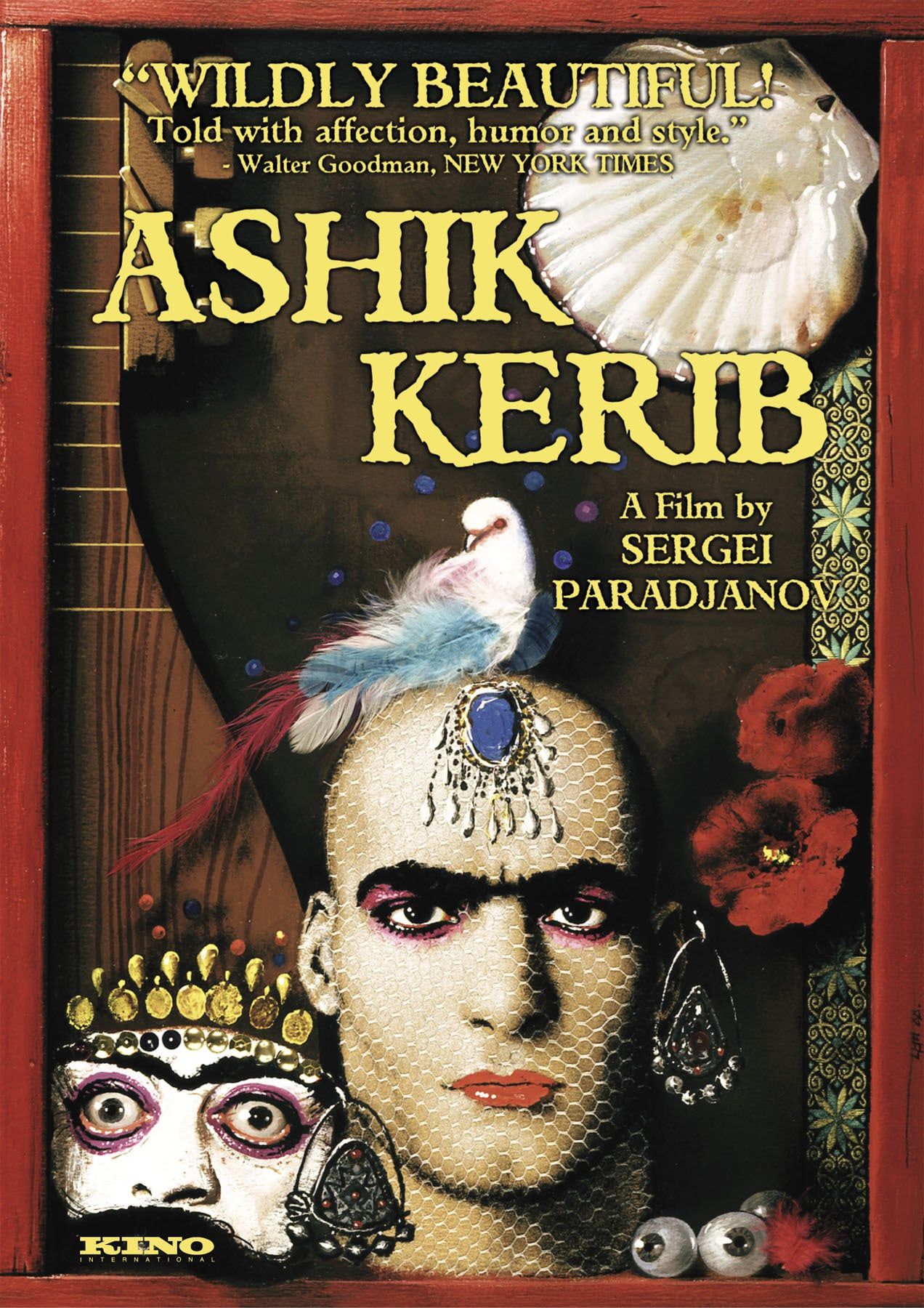

L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas. Orphelin de père, Kérib est un achik, un troubadour qui chante des épopées en s’accompagnant de son instrument. Il est amoureux de Magoul-Megeri. mais son père s’oppose au mariage de sa fille avec un jeune homme désargenté. Éperdu de chagrin, Kérib part sur les routes. Magoul-Megeri promet de l’attendre mille jours et mille nuits.

Orphelin de père, Kérib est un achik, un troubadour qui chante des épopées en s’accompagnant de son instrument. Il est amoureux de Magoul-Megeri. mais son père s’oppose au mariage de sa fille avec un jeune homme désargenté. Éperdu de chagrin, Kérib part sur les routes. Magoul-Megeri promet de l’attendre mille jours et mille nuits. Crâne rasé, croix celtique tatouée à l’avant-bras, portrait d’Hitler en poche, Adam (Ulrich Thomsen) est un néo-nazi qui vient d’être relâché de prison. Ivan (Mads Mikkelsen), un pasteur qui collabore à un programme de réinsertions d’anciens prisonniers, l’accueille dans sa cure, où il rejoint trois autres marginaux : un ex-tennisman obèse et alcoolique, un immigré pakistanais braqueur de stations-services et une travailleuse humanitaire enceinte et dépressive.

Crâne rasé, croix celtique tatouée à l’avant-bras, portrait d’Hitler en poche, Adam (Ulrich Thomsen) est un néo-nazi qui vient d’être relâché de prison. Ivan (Mads Mikkelsen), un pasteur qui collabore à un programme de réinsertions d’anciens prisonniers, l’accueille dans sa cure, où il rejoint trois autres marginaux : un ex-tennisman obèse et alcoolique, un immigré pakistanais braqueur de stations-services et une travailleuse humanitaire enceinte et dépressive.