Julie et Yuval se sont rencontrés à Paris, au pied de la tour Eiffel, un soir de 14-juillet. Entre eux c’est le coup de foudre. Le couple s’installe ensemble, Julie tombe enceinte. Mais Yuval doit repartir en Israël pour y obtenir un visa permanent lui permettant de revenir en France. Le couple est condamné à une séparation qui met à mal leur amour.

Julie et Yuval se sont rencontrés à Paris, au pied de la tour Eiffel, un soir de 14-juillet. Entre eux c’est le coup de foudre. Le couple s’installe ensemble, Julie tombe enceinte. Mais Yuval doit repartir en Israël pour y obtenir un visa permanent lui permettant de revenir en France. Le couple est condamné à une séparation qui met à mal leur amour.

Le titre anglais de ce film israélien a une signification toute différente de son titre français. The End of Love annonce la couleur là où À cœur battant est bien plus optimiste. Il s’agira, nous dit ce titre anglais, de raconter la fin d’une histoire d’amour. Ozon l’avait fait dans 5×2 en commençant par la rupture et en remontant le cours du temps.

Keren Ben Rafael utilise elle aussi un procédé très audacieux. Elle filme la relation entre Julie et Yuval uniquement à travers les écrans qui leur permettent de communiquer. Le procédé se dévoile lors de la première scène, la plus truculente, qui laisse planer le doute sur la situation des deux protagonistes avant de révéler les kilomètres qui les séparent.

Le procédé est culotté, tant en termes d’écriture que de cadrage. Keren Ben Rafael s’y tient tout du long, jusqu’aux deux scènes finales dont on comprend qu’il s’agit de deux flashbacks. Le problème est que, passée la curiosité qu’il suscite, le procédé devient répétitif et finit par lasser. Pour faire avancer le récit, le scénario en appelle à la jalousie des deux amants, qui s’inquiètent alternativement des rencontres que leur conjoint pourrait faire en leur absence. Mais ces rebondissements assez mesquins ne suffisent pas à eux seuls à donner de l’intérêt à une histoire dont on devine par avance la conclusion.

Un mot sur l’interprétation. Arieh Worthalter, qui a trente-cinq ans, mais qui en fait facilement dix de plus, a certes de beaux yeux bleus ; mais je le trouve trop vieux pour ce rôle de jeune père inconstant. Quant à Judith Chemla, je ne sais qu’en penser. Sans doute a-t-elle la pâleur diaphane des figures préraphaélites ; mais c’est une beauté à laquelle je reste décidément insensible.

François (Jalil lespert) rêve d’avoir un enfant, un fils de préférence, pour lui transmettre la scierie familiale qu’il a héritée de son père (Jean-Marie Winling). Mais les PMA que Noémie (Mélanie Doutey), son épouse, et lui ont tentées échouent et la procédure d’adoption qu’ils débutent s’annonce longue et semée d’obstacles.

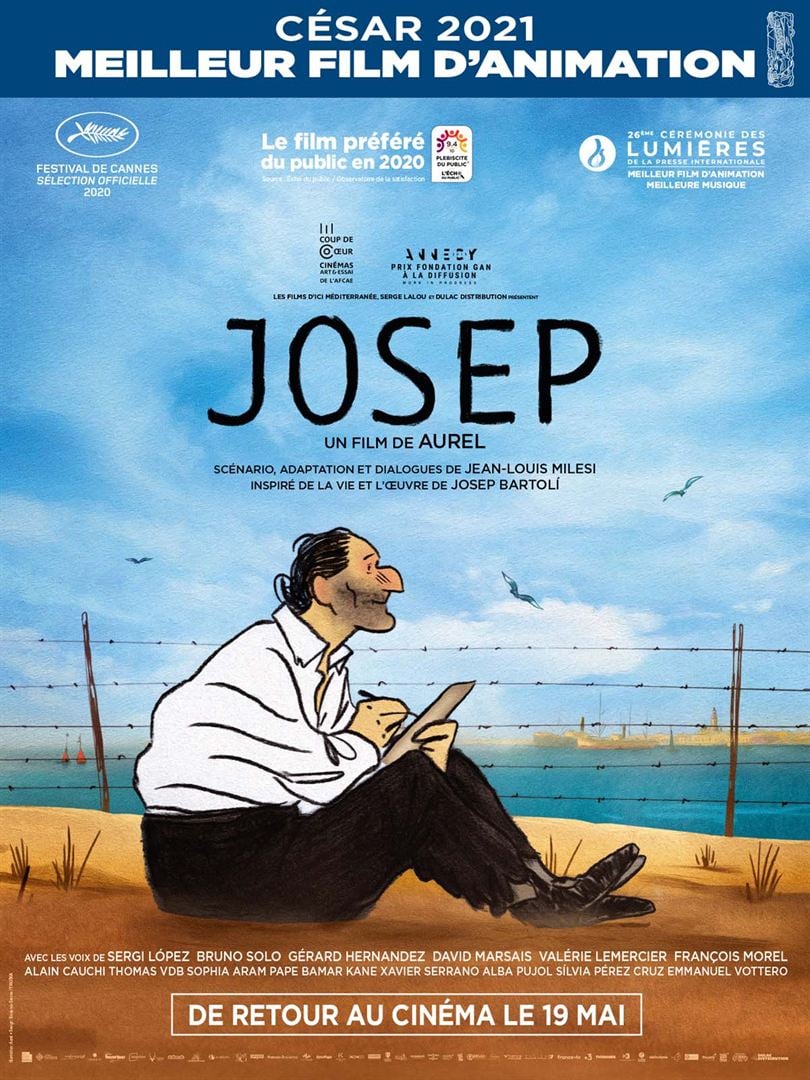

François (Jalil lespert) rêve d’avoir un enfant, un fils de préférence, pour lui transmettre la scierie familiale qu’il a héritée de son père (Jean-Marie Winling). Mais les PMA que Noémie (Mélanie Doutey), son épouse, et lui ont tentées échouent et la procédure d’adoption qu’ils débutent s’annonce longue et semée d’obstacles. Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur.

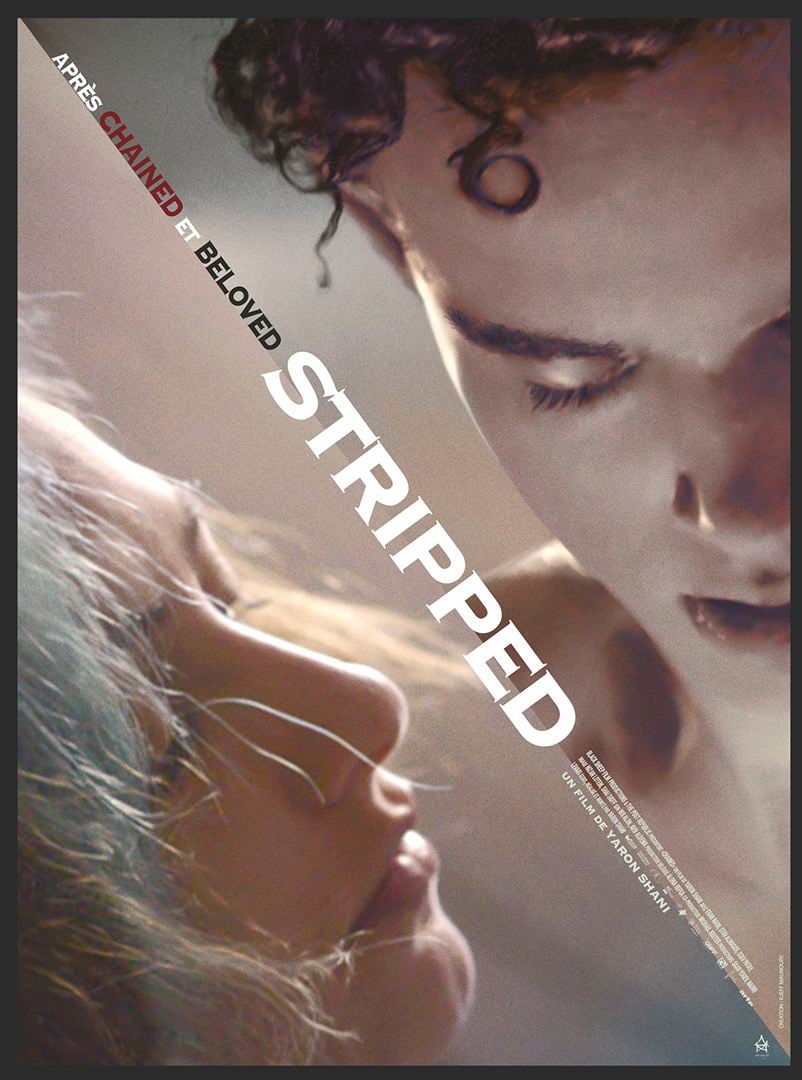

Début 1939. La victoire du franquisme pousse des centaines de milliers d’Espagnols à l’exil. La France, loin de les accueillir à bras ouverts, les parque dans des camps insalubres. Parmi eux, Josep Bartoli, un Catalan communiste. Avec le crayon et le bloc-notes qu’un gendarme lui a donnés en cachette, il chasse l’ennui en croquant la réalité qui l’entoure. Enfui au Mexique, où il deviendra l’amant de Frida Kahlo, puis aux États-Unis, Bartoli devient un grand dessinateur. Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même.

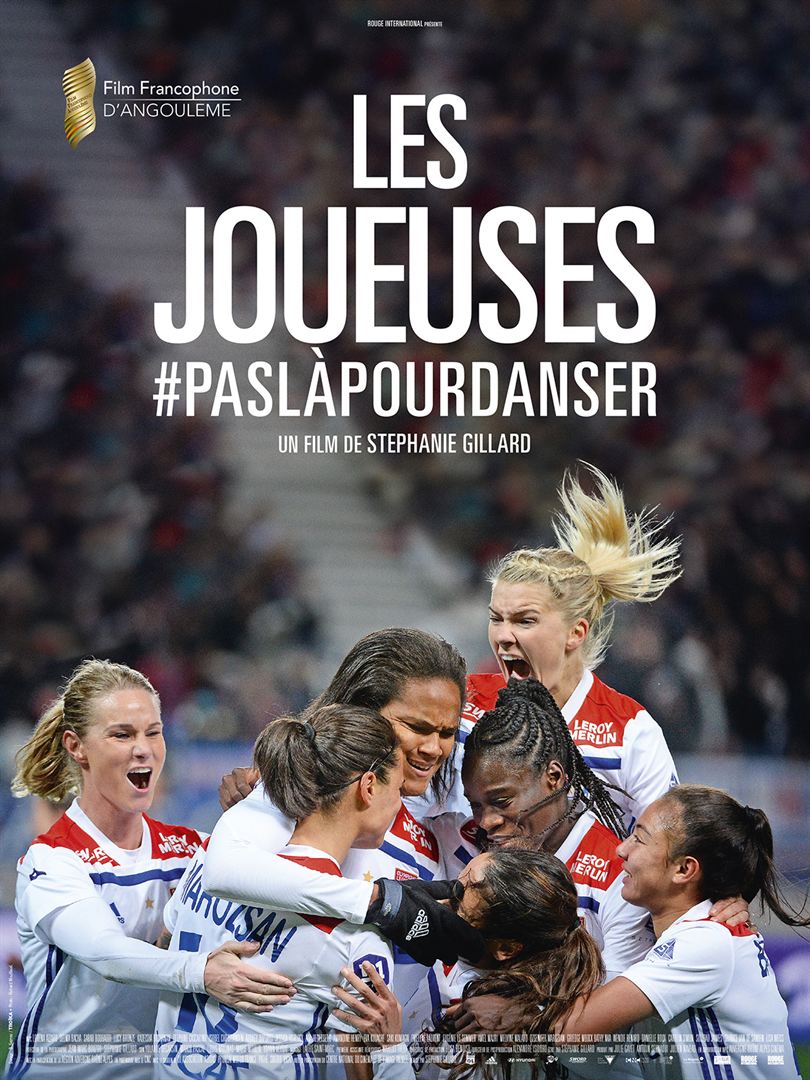

Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même. Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions.

Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions. Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme.

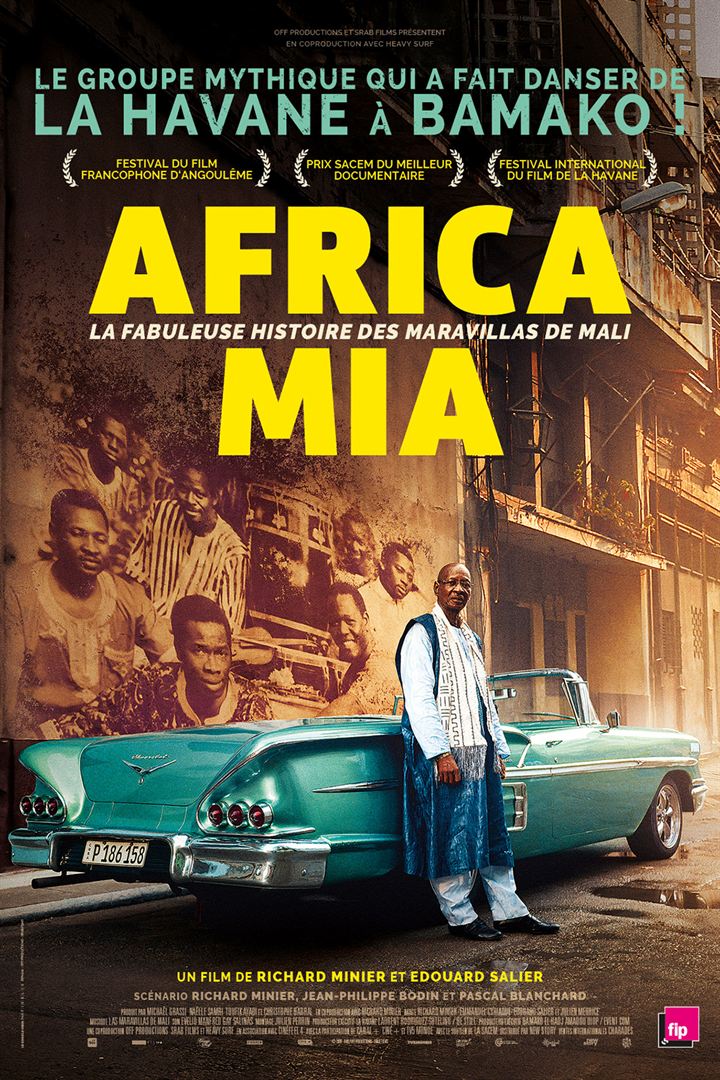

Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme. Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère.

Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère. Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ».

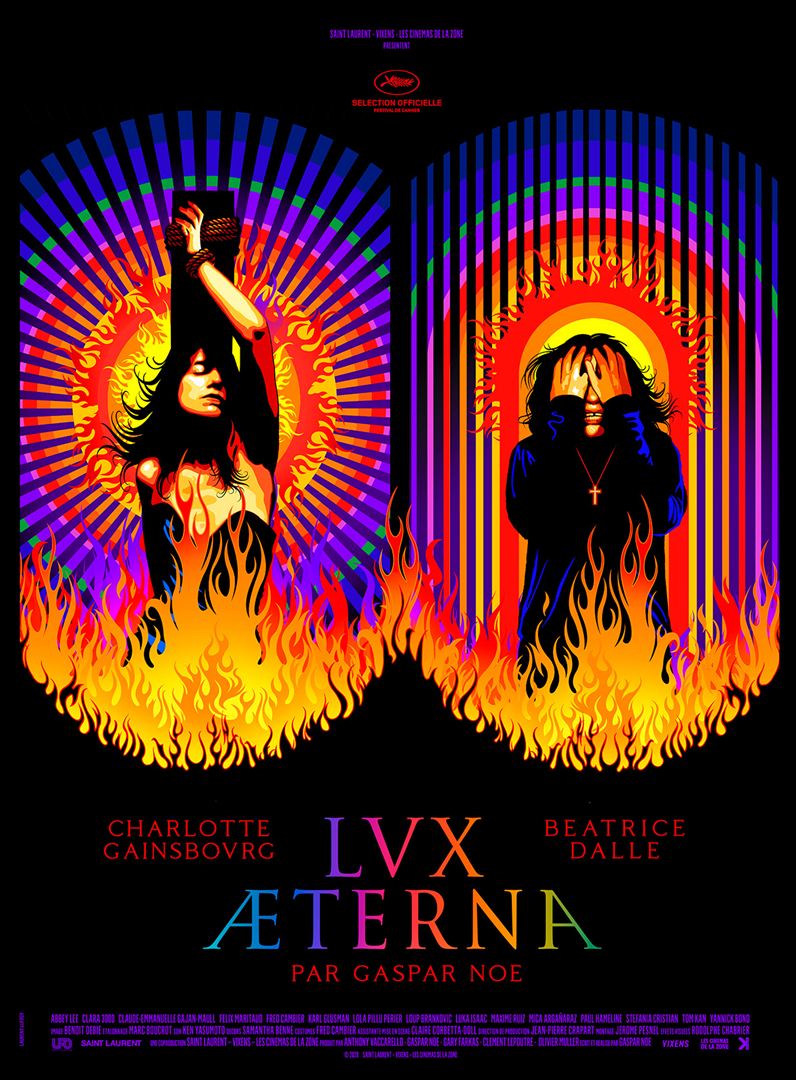

Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ». Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….

Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….