Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes.

Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes.

Diffusée depuis le 16 avril sur Canal plus, la mini-série Mrs America s’est achevée avant-hier avec son neuvième épisode. Une belle brochette de stars y raconte une page du féminisme américain mal connue de ce côté-ci de l’Atlantique : les années soixante-dix, coincées entre le libéralisme de la décennie précédente et le retour en force du conservatisme durant la décennie suivante. L’époque est marquée par une cause : la ratification de l’ERA votée par le Congrès en 1972 mais qui nécessite l’approbation des trois quarts des États fédérés américains pour entrer en vigueur.

Le combat se déroule entre deux camps que tout oppose. D’un côté, Phyllis Schlafly, impeccablement interprétée par la souveraine Cate Blanchett, sa mise en pli impeccable, ses tailleurs et ses lavallières collet-monté, et sa cohorte de petites mains gloussantes qui la secondent indéfectiblement dans son arrière-cuisine où elles confectionnent un bulletin qu’elles postent à tous ses supporters. De l’autre, les féministes new yorkaises et washingtoniennes, terriblement tendance (ah ! les lunettes Aviator de Rose Byrne !), que les combats des années soixante ont rodées aux manoeuvres politiciennes.

Les deux camps ne sont pourtant pas si monolithiques qu’il n’y paraît. Et l’avantage de cette série de près de neuf heures est le temps qu’elle prend à en décrire les dissensions internes.

Du côté de Phyllis Schlafly, le personnage joué par l’excellente Sarah Paulson incarne les contradictions de l’anti-féminisme : cette femme au foyer découvre dans l’engagement militant l’ivresse des responsabilités et d’une autonomie qu’elle refuse paradoxalement autres.

De l’autre côté, c’est la diversité, pas toujours facile à coaliser, qui prévaut avec « l’intersectionnalité » des luttes féministes, noire et lesbienne. D’ailleurs ce camp-là n’a pas, contrairement à l’autre, une seule figure de proue, mais plusieurs qui ont chacune leur épisode : Gloria Steinem (Rose Byrne), l’éditrice en chef de la revue féministe Ms., Shirley Chisholm (Uzo Aduba), afro-américaine candidate malheureuse à l’investiture républicaine en 1972, Betty Friedan (Tracey Ullman) , féministe vieillissante dont la célébrité acquise une décennie plus tôt avec la publication de son livre-manifeste The Feminine Mystique s’étiole, Bella Abzug (Margo Martindale), qui préside sous Carter la Convention nationale des femmes avant d’en être brutalement évincée.

L’Histoire ainsi racontée a une résonance particulière avec notre époque. Elle permet de mesurer les progrès accomplis depuis quarante ans pour la promotion des droits des femmes. Mais elle donne à réfléchir aussi sur leur fragilité.

La série a néanmoins un défaut structurel. Elle ne tient pas le plateau égal entre les deux camps. Comment d’ailleurs le pourrait-elle ? Notre cœur et notre raison penchent sans hésitation en faveur des féministes tant les thèses défendues par le camp de Phyllis Schlafly nous révulsent.

Sa conclusion dans son dernier épisode est un modèle d’ambiguïté. Ronald Reagan, après avoir emporté la primaire républicaine à la surprise générale, écrase Jimmy Carter, inaugurant une révolution conservatrice aux accents étonnamment trumpiens. Mais Phyllis Schlafly, jugée trop clivante, est écartée des responsabilités auxquelles elle aspirait (elle se voyait ambassadrice à l’ONU ou secrétaire à la Défense). Le dernier plan la surprend dans sa cuisine, seule, pelant des pommes pour le dîner familial sempiternellement servi à dix-huit heures. Glaçant.

La bande-annonce

Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret.

Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret.

David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils.

David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils. À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes.

À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes. Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes.

Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes. L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas.

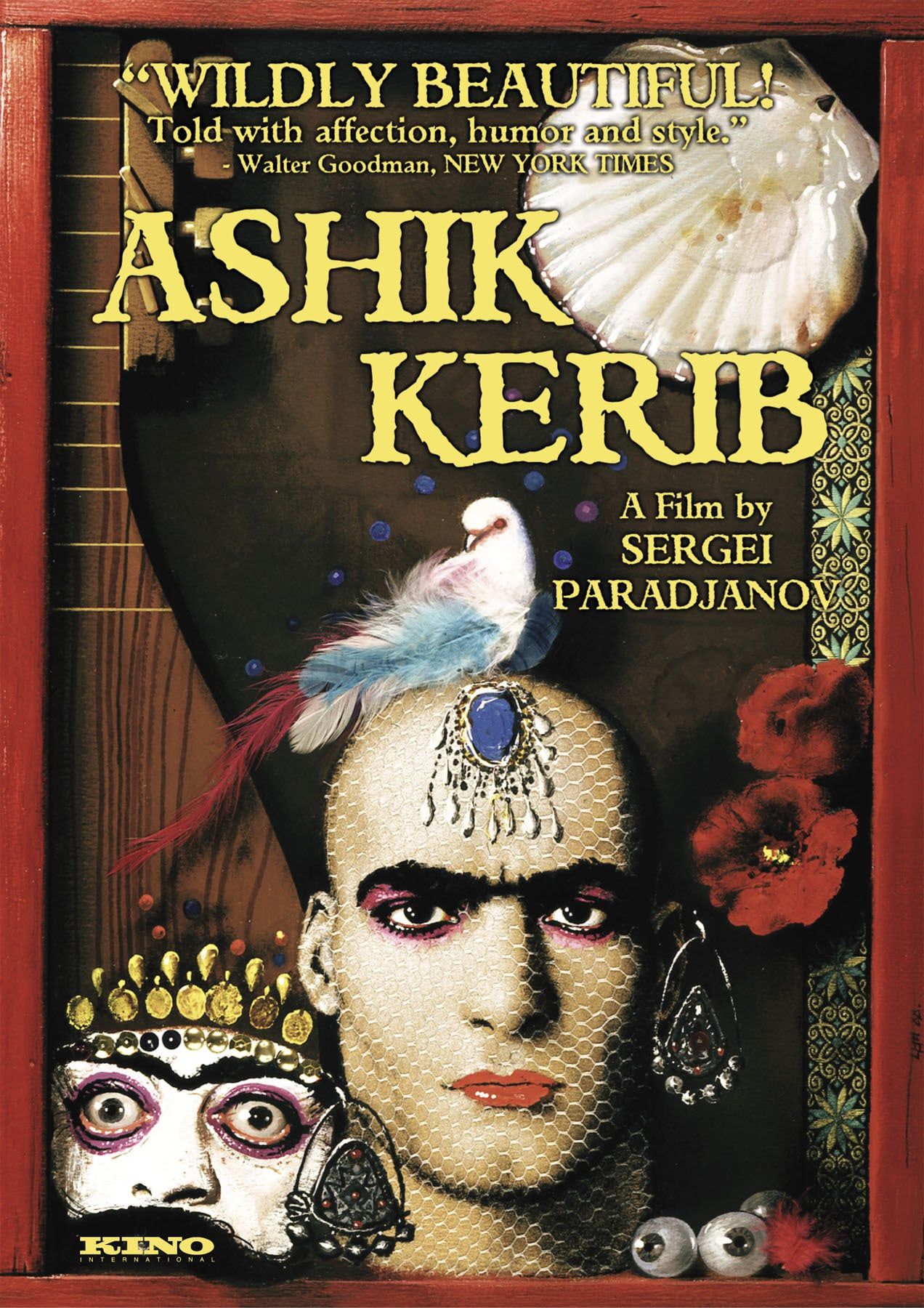

L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas. Orphelin de père, Kérib est un achik, un troubadour qui chante des épopées en s’accompagnant de son instrument. Il est amoureux de Magoul-Megeri. mais son père s’oppose au mariage de sa fille avec un jeune homme désargenté. Éperdu de chagrin, Kérib part sur les routes. Magoul-Megeri promet de l’attendre mille jours et mille nuits.

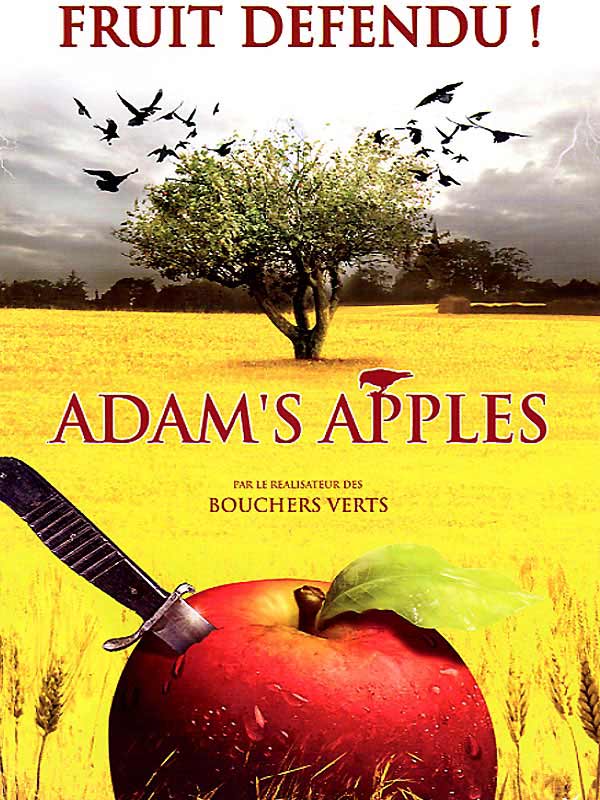

Orphelin de père, Kérib est un achik, un troubadour qui chante des épopées en s’accompagnant de son instrument. Il est amoureux de Magoul-Megeri. mais son père s’oppose au mariage de sa fille avec un jeune homme désargenté. Éperdu de chagrin, Kérib part sur les routes. Magoul-Megeri promet de l’attendre mille jours et mille nuits. Crâne rasé, croix celtique tatouée à l’avant-bras, portrait d’Hitler en poche, Adam (Ulrich Thomsen) est un néo-nazi qui vient d’être relâché de prison. Ivan (Mads Mikkelsen), un pasteur qui collabore à un programme de réinsertions d’anciens prisonniers, l’accueille dans sa cure, où il rejoint trois autres marginaux : un ex-tennisman obèse et alcoolique, un immigré pakistanais braqueur de stations-services et une travailleuse humanitaire enceinte et dépressive.

Crâne rasé, croix celtique tatouée à l’avant-bras, portrait d’Hitler en poche, Adam (Ulrich Thomsen) est un néo-nazi qui vient d’être relâché de prison. Ivan (Mads Mikkelsen), un pasteur qui collabore à un programme de réinsertions d’anciens prisonniers, l’accueille dans sa cure, où il rejoint trois autres marginaux : un ex-tennisman obèse et alcoolique, un immigré pakistanais braqueur de stations-services et une travailleuse humanitaire enceinte et dépressive. Toto a été recueilli à sa naissance par une vieille femme dont la mort le laisse bientôt seul au monde. Quelques années plus tard, à la sortie de l’orphelinat, Toto rejoint une troupe de clochards dans un bidonville. Sa bonne humeur et sa gentillesse y font merveille. Mais le pétrole découvert sur le terrain occupé par les vagabonds excite la cupidité des promoteurs qui décident de les en chasser. Ils ne devront leur salut qu’à une intervention miraculeuse.

Toto a été recueilli à sa naissance par une vieille femme dont la mort le laisse bientôt seul au monde. Quelques années plus tard, à la sortie de l’orphelinat, Toto rejoint une troupe de clochards dans un bidonville. Sa bonne humeur et sa gentillesse y font merveille. Mais le pétrole découvert sur le terrain occupé par les vagabonds excite la cupidité des promoteurs qui décident de les en chasser. Ils ne devront leur salut qu’à une intervention miraculeuse. Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort.

Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort. Des repris de justice braquent la Monnaie royale de Madrid pour le casse du siècle. Il ne s’agit pas seulement de s’emparer du magot mais de prendre les employés en otage et de tenir un siège de plusieurs jours pour faire tourner les rotatives à pleine vitesse et s’enfuir avec un butin d’un milliard d’euros. Le cerveau de l’opération, prévue dans les moindres détails, se fait appeler le Professeur et en a tous les attributs : veste en tweed, cravate, barbe et lunettes. Quant aux huit membres de l’opération, un nom de ville a été attribué à chacun : Berlin, Tokyo, Nairobi, Denver, Moscou, Rio, Helsinki, Oslo…

Des repris de justice braquent la Monnaie royale de Madrid pour le casse du siècle. Il ne s’agit pas seulement de s’emparer du magot mais de prendre les employés en otage et de tenir un siège de plusieurs jours pour faire tourner les rotatives à pleine vitesse et s’enfuir avec un butin d’un milliard d’euros. Le cerveau de l’opération, prévue dans les moindres détails, se fait appeler le Professeur et en a tous les attributs : veste en tweed, cravate, barbe et lunettes. Quant aux huit membres de l’opération, un nom de ville a été attribué à chacun : Berlin, Tokyo, Nairobi, Denver, Moscou, Rio, Helsinki, Oslo…