Au milieu du désert, à la frontière de l’Arizona et de la Californie, se dresse une station-service adossée à un diner qui se vante de proposer une excellente tarte à la rhubarbe. C’est là que, piégés par une pompe vide et un camion citerne en retard, vont se retrouver des individus que rien a priori n’aurait dû conduire à se rencontrer : un VRP californien, une serveuse et un pompiste, deux malfrats en cavale, un couple de retraités texans, un jeune flic pas très fute-fute…

Dès la bande annonce, on sait sans risque d’erreur à quoi on aura à faire : un huis clos en temps quasi réel entre des personnages tous plus caricaturaux les uns que les autres dans une Amérique archétypale et sans âge (l’action pourrait tout aussi bien se dérouler dans les années 60, 70 ou 80).

Last Stop: Yuma County emprunte à d’innombrables films célèbres et ne s’en cache pas : Fargo, Pulp Fiction, Bonnie and Clyde, La Balade sauvage, Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia… Il offre au cinéphile le plaisir de (croire) retrouver ces clins d’œil à ces classiques ultra-référencés.

Le risque que court un tel film est de tomber dans la parodie ou dans le pâle remake. C’est d’ailleurs le reproche que lui font les critiques du Monde et de Télérama. J’aurais la dent moins dure en raison d’un scénario malin qui m’a tenu en haleine pendant toute la durée du film et qui m’a réservé de(ux) belles surprises que je ne peux qu’esquisser : l’une aux deux tiers du film que j’attendais beaucoup plus tard et l’autre dans son plan final.

Ce scénario à l’écriture ciselée relève un sacré défi : associer à chaque étape du film le spectateur aux choix, tous également calamiteux, qui s’ouvrent aux personnages. Il y faut du rythme – pour laisser au spectateur le temps de réfléchir – et de la pédagogie – pour lui présenter les alternatives possibles voire lui laisser en dessiner d’autres. Last Stop: Yuma County nous fait ce beau cadeau : celui de nous donner l’impression que c’est nous, depuis notre siège, qui prenons le contrôle du film.

PS : La rhubarbe est-elle un légume ou un fruit ?

Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire.

Simone Barbès (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans un cinéma porno de la rue de la Gaîté, près de la gare Montparnasse, qui voit défiler une faune hétéroclite de vieux pervers, de messieurs distingués, de resquilleurs inventifs et de voyageurs pressés qui tuent le temps en attendant leur prochain train. Son travail achevé, elle se rend dans un bar lesbien pour y attendre son amoureuse qui la fait lanterner. De guerre lasse, à l’aube blanchissante, Simone rentre à pied chez elle. Un croupier en voiture (Michel Delahaye) s’arrête sur les Grands Boulevards pour la reconduire.

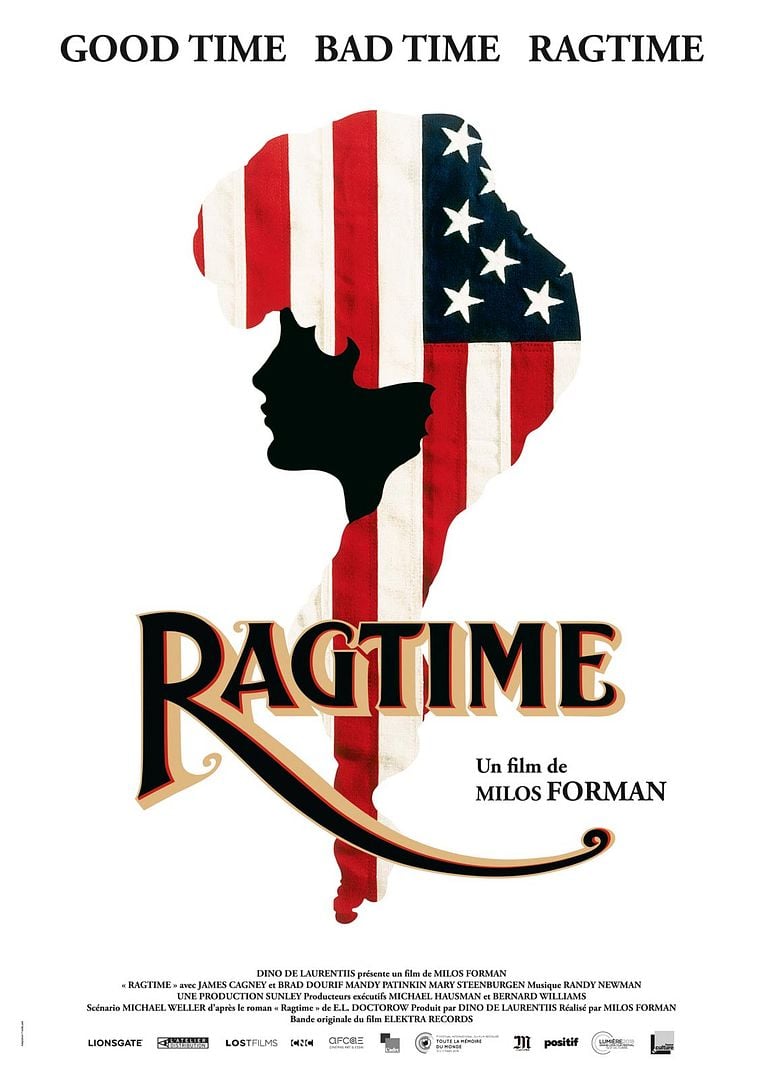

Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.

Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.