Après un long séjour d’une quinzaine d’années aux Etats-Unis, Ali est revenu vivre en Turquie. Il enseigne à temps partiel la littérature comparée à l’Université. Il essaie désespérément d’avoir un enfant avec sa femme. Il passe le plus de temps possible avec sa vieille mère, que son père maltraite.

Alireza Khatami est un réalisateur iranien exilé au Canada. Son précédent film, Chroniques de Téhéran, utilisait un procédé sacrément audacieux pour décrire les multiples facettes de la vie quotidienne des Iraniens. Celui-ci est d’un tout autre genre. Comme le résume parfaitement Gaël Golhen dans Première, c’est Kiarostami revu par Lynch. Il raconte, sur le mode apparemment banal de la chronique familiale, une histoire qui vire au polar et au fantastique.

Car, tiraillé par ses problèmes personnels, la précarité de son emploi à l’Université, ses difficultés à avoir un enfant, Ali nourrit des doutes sur les circonstances du décès brutal de sa mère. Il en vient à en accuser son père, un tyran domestique qui terrorise toute la famille, bat sa femme mais possède aussi peut-être des qualités cachées.

Prix du jury et prix de la critique au dernier festival Reims Polar, The Things You Kill est particulièrement réussi si on accepte les questions que le film laisse ouvertes. Je m’en suis posé une. Puis deux. Puis trois. Et je suis sorti de la salle sans réponses. C’est une sensation un peu frustrante – même si les films hollywoodiens ont souvent le défaut inverse de refermer scrupuleusement toutes les portes qu’ils ont ouvertes. Le spectateur veut savoir. Le cinéaste a trois possibilités : lui donner la réponse, lui laisser la deviner (ce qui est à mes yeux la marque des meilleurs scénarios comme Mulholland Drive) ou encore, ce qui est je crois le cas ici, n’en donner aucune pour la bonne et simple raison qu’il n’y en a pas.

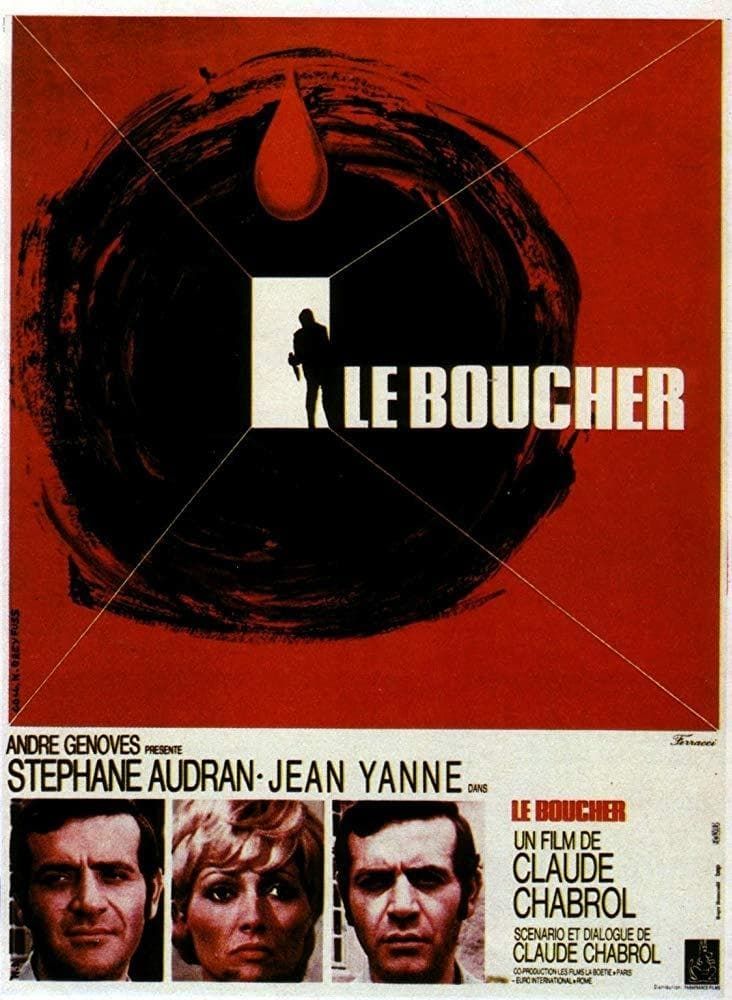

Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.

Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.