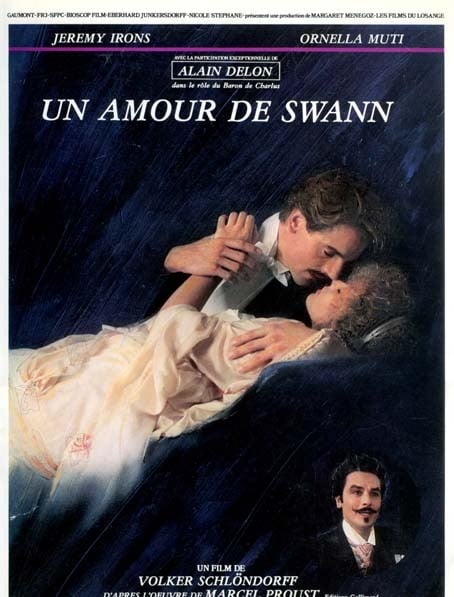

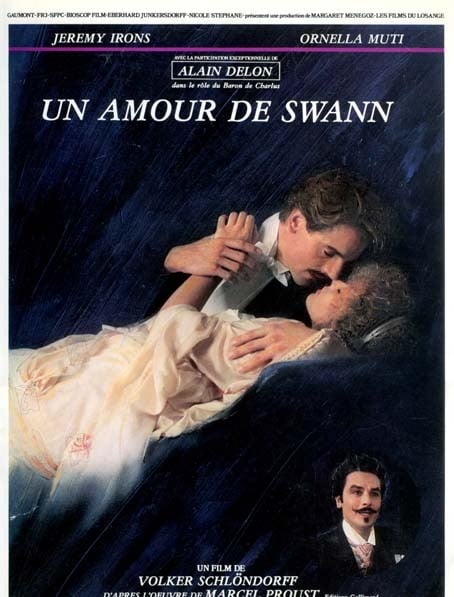

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Longtemps l’œuvre si riche de Marcel Proust est passée pour inadaptable au cinéma. Le réalisateur allemand a relevé le défi en 1983 en prenant quelques précautions : il s’est entouré de prestigieux scénaristes, Peter Brook et Jean-Claude Carrière, et des acteurs les plus bankables de l’époque. C’est d’ailleurs la distribution qui fait bien mal vieillir le film : si Jeremy Irons et Ornella Mutti tenaient le haut de l’affiche à l’époque, le temps a montré qu’ils n’étaient pas des stars inoubliables. Parlant et l’un et l’autre trop mal le français, ils furent doublés au montage, le premier par Pierre Arditi dont la voix clairement reconnaissable crée un effet troublant de dissonance, la seconde par Micky Sebastian, bien trop guillerette et joyeuse pour le rôle de Odette, évanescente et mélancolique. Le choix d’Alain Delon fit polémique et son interprétation de Charlus, trop caricaturale, divisa.

L’action est ramassée en vingt-quatre heures seulement et débute plusieurs mois après la rencontre de Charles et d’Odette alors que la narration de Proust suit plus patiemment l’ordre chronologique. Pour autant, il serait injuste de crier à la trahison. Un amour de Swann est scrupuleusement fidèle au roman, à son histoire, à ses personnages, à leurs sentiments si sublimement analysées dans ce qui passe à raison comme l’une des plus grandes œuvres littéraires jamais écrites.

Certes, il y manque le phrasé proustien, cette petite musique que font naître ses interminables périodes. Mais l’élégance des décors et des costumes est bien là.

Le défaut structurel et inévitable du film est de mettre en images des personnages et des situations qu’on avait imaginés différemment. Swann est-il trop dandy, à traîner au lit jusqu’à point d’heure, à se faire habiller par son valet, à courir Paris toute la nuit sans ménager son cocher ? Odette est-elle trop frivole ? Mme Verdurin (Marie-Christine Barrault), qui rit à s’en décrocher la mâchoire est-elle à ce point ridicule ? Mme de Guermantes est-elle à ce point cruelle ? Charlus est-il décidément si ouvertement de la jaquette ? Et que dire enfin de la sonate de Vinteuil d’autant plus mystérieuse et fascinante à la lecture du livre que, par construction, on ne l’entendra jamais alors que le film est bien obligé en nous la faisant entendre de lever ce voile de mystère ?

Je vais avouer le rouge au front une incompréhension du livre que le film a levée. Sans ignorer la signification du cryptique « faire catlaya », je pensais que Charles et Odette entretenaient, jusqu’à leur mariage (pardon du spoiler !), une relation platonique. Proust en effet ne dit pas explicitement le contraire. Quel n’a pas été mon étonnement devant le film et ses scènes de sexe et de stupre !

La bande-annonce

Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.

Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.

Amina, Djeneba et Zineb sont trois collégiennes inséparables malgré leurs différences. Amina est issue d’un milieu aisé qui accepte avec réticence ses fréquentations. Djeneba se rêve influenceuse. Zineb est harcelée par Zakaria, un ami de son frère. Les trois filles réussissent à piéger le garçon trop entreprenant. Mais la mise en ligne de leur vidéo met leur amitié en péril.

Amina, Djeneba et Zineb sont trois collégiennes inséparables malgré leurs différences. Amina est issue d’un milieu aisé qui accepte avec réticence ses fréquentations. Djeneba se rêve influenceuse. Zineb est harcelée par Zakaria, un ami de son frère. Les trois filles réussissent à piéger le garçon trop entreprenant. Mais la mise en ligne de leur vidéo met leur amitié en péril.

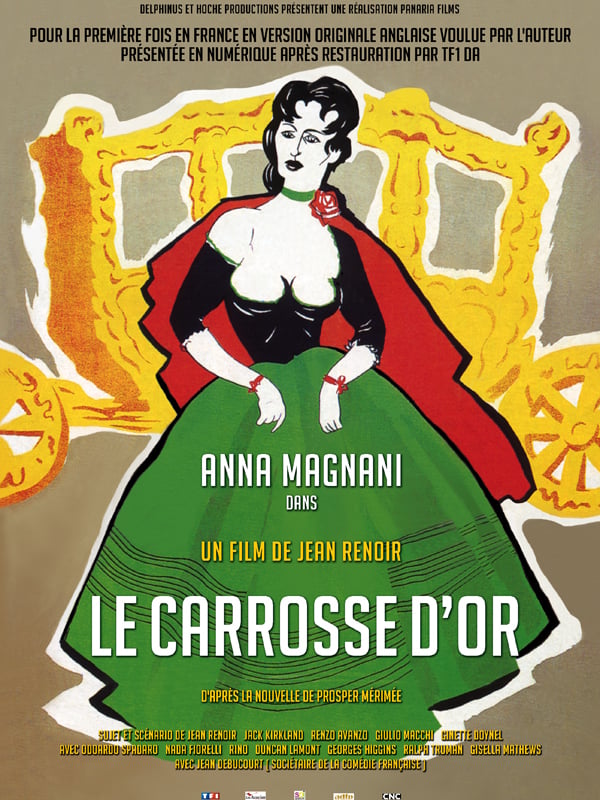

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré.

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré. L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ».

L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ». Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule.

Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule. Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan.

Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan. Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes.

Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes. DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.