Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos.

Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos.

The Summer with Carmen est un film estival qui a le bon goût de sortir au mois de juin. Je l’ai vu dans une salle du Marais, un jour de Gay Pride, au milieu d’une douzaine de spectateurs, exclusivement masculins, caricaturalement métrosexuels (si tant est que ce qualificatif ne soit pas aujourd’hui dangereusement démodé).

The Summer with Carmen affiche la couleur : c’est une romance gay, pas triste et ensoleillée. On y voit, comme sur son affiche, des hommes débordant de virilité et légèrement vêtus, affichant sans gêne leur insolente nudité recto-verso. Le temps n’est plus où l’on s’en offusquait….

Cet intérêt voyeuriste aurait pu être le seul atout du film, l’histoire bien conventionnelle qu’il raconte n’en présentant guère : rupture amoureuse, passades hédonistes, règlements de comptes familiaux… Mais The Summer with Carmen est sauvé par une astuce scénaristique : c’est un film dans le film qui se déroule l’espace d’une après-midi ensoleillée avec de longs flashbacks. Nikitas, la plume à la main, prend des notes pour son futur film et rappelle les grandes règles qui président normalement à l’écriture d’un scénario. Bien évidemment, le film qui est en train de se réaliser sous nos yeux les violera toutes les unes après les autres.

La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités…

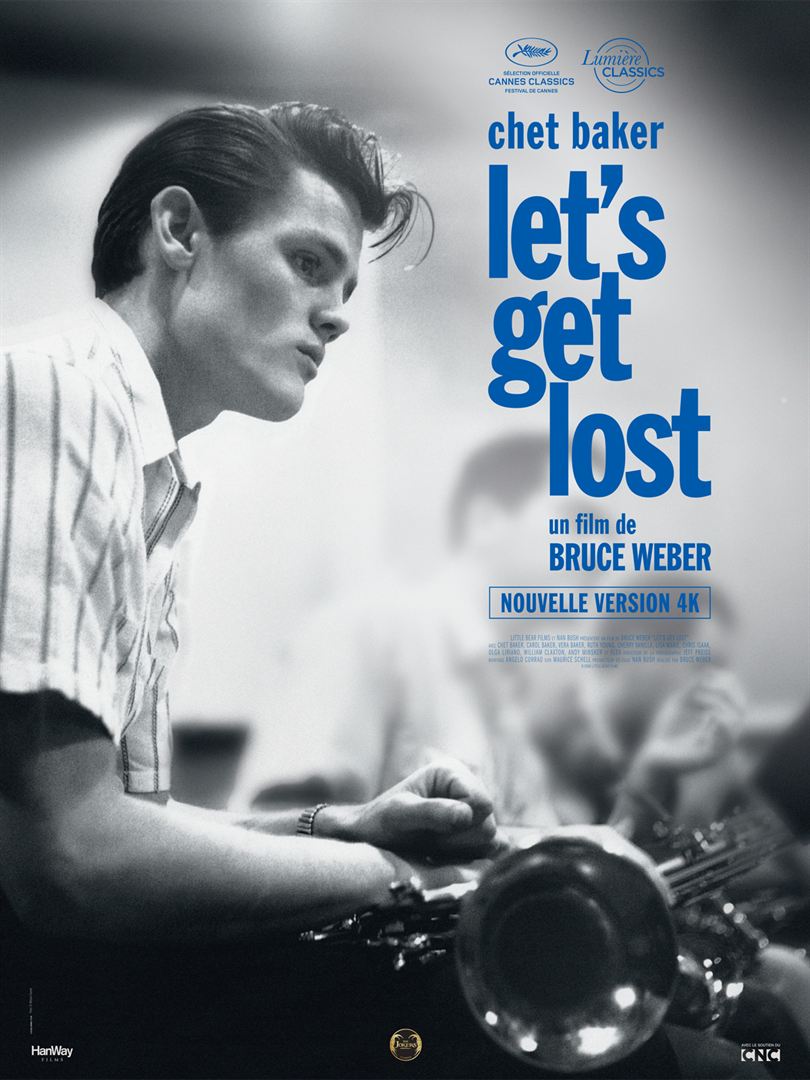

La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités… Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage.

Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage. Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante.

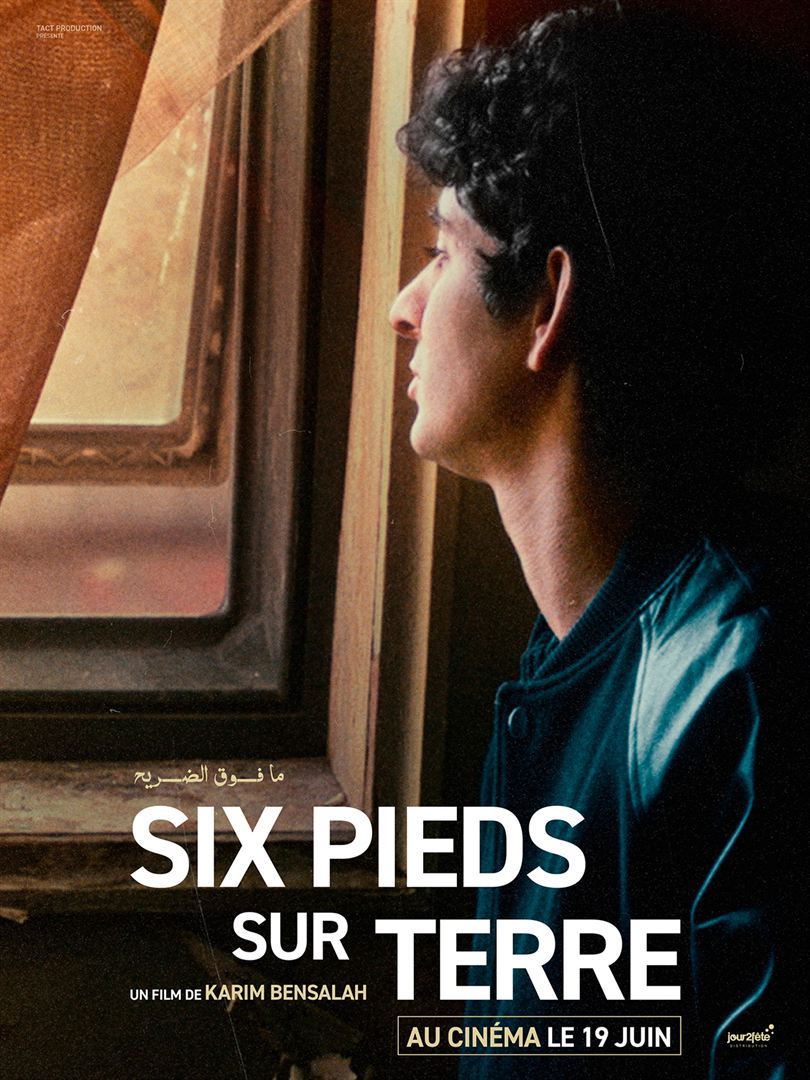

Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante. Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé.

Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé. Marcelo est un terne assistant de philosophie qui a toujours travaillé dans l’ombre de son mentor. Mais lorsque celui-ci décède brutalement, laissant libre sa chaire à l’université Puan de Buenos Aires, Marcelo est brutalement propulsé sur le devant de la scène. Seul hic : le retour au pays natal d’un collègue expatrié en Allemagne, paré de toutes les qualités que Marcelo n’a pas : il cite Heidegger en allemand dans le texte, a une petite amie influenceuse et un charisme fou qui séduit les étudiants.

Marcelo est un terne assistant de philosophie qui a toujours travaillé dans l’ombre de son mentor. Mais lorsque celui-ci décède brutalement, laissant libre sa chaire à l’université Puan de Buenos Aires, Marcelo est brutalement propulsé sur le devant de la scène. Seul hic : le retour au pays natal d’un collègue expatrié en Allemagne, paré de toutes les qualités que Marcelo n’a pas : il cite Heidegger en allemand dans le texte, a une petite amie influenceuse et un charisme fou qui séduit les étudiants. Le réalisateur Olivier Assayas a hérité de ses parents une propriété familiale à Montabé en vallée de Chevreuse. Pendant le confinement, il s’y est installé avec son frère, comme d’autres Français qui avaient le privilège d’être propriétaires d’une résidence secondaire. Il revisite cette parenthèse hors du temps sous une forme fictionnelle en faisant endosser son rôle par Vincent Macaigne et celui de son frère, critique de musique à la radio, par Micha Lescot.

Le réalisateur Olivier Assayas a hérité de ses parents une propriété familiale à Montabé en vallée de Chevreuse. Pendant le confinement, il s’y est installé avec son frère, comme d’autres Français qui avaient le privilège d’être propriétaires d’une résidence secondaire. Il revisite cette parenthèse hors du temps sous une forme fictionnelle en faisant endosser son rôle par Vincent Macaigne et celui de son frère, critique de musique à la radio, par Micha Lescot. Le petit royaume du Bhoutan est un État indépendant quasiment coupé du monde, situé sur les contreforts de l’Himalaya. Son souverain abdique en 2006 pour en faire une démocratie parlementaire. Mais la décision n’est pas du goût de tous les Bhoutanais, confrontés à un saut dans l’inconnu.

Le petit royaume du Bhoutan est un État indépendant quasiment coupé du monde, situé sur les contreforts de l’Himalaya. Son souverain abdique en 2006 pour en faire une démocratie parlementaire. Mais la décision n’est pas du goût de tous les Bhoutanais, confrontés à un saut dans l’inconnu. Deux cambrioleurs en cavale (Artus, le réalisateur, et Clovis Cornillac) trouvent refuge dans un gîte rural qui accueille pour l’été une dizaine de handicapés placés sous la responsabilité de leur éducatrice (Alice Belaïdi, portrait craché de Bérénice Bejo)

Deux cambrioleurs en cavale (Artus, le réalisateur, et Clovis Cornillac) trouvent refuge dans un gîte rural qui accueille pour l’été une dizaine de handicapés placés sous la responsabilité de leur éducatrice (Alice Belaïdi, portrait craché de Bérénice Bejo) L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.

L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.