Sorti en 1927, Napoléon est considéré comme l’un des chefs d’œuvre du cinéma mondial. C’est aussi un film maudit qui connut une histoire épique. Abel Gance en nourrit l’idée en découvrant la fresque de D.W. Griffith Naissance d’une nation. Son projet initial était de consacrer à la vie de l’Empereur huit épisodes, de sa jeunesse à sa mort à Saint-Hélène. Mais le coût de l’entreprise le contraignit à n’en tourner que les deux premiers. Son Napoléon s’achève donc au début des campagnes d’Italie en 1796.

Sorti en 1927, Napoléon est considéré comme l’un des chefs d’œuvre du cinéma mondial. C’est aussi un film maudit qui connut une histoire épique. Abel Gance en nourrit l’idée en découvrant la fresque de D.W. Griffith Naissance d’une nation. Son projet initial était de consacrer à la vie de l’Empereur huit épisodes, de sa jeunesse à sa mort à Saint-Hélène. Mais le coût de l’entreprise le contraignit à n’en tourner que les deux premiers. Son Napoléon s’achève donc au début des campagnes d’Italie en 1796.

Napoléon connut plusieurs versions à tel point qu’il est devenu difficile avec le temps d’en identifier l’originale. C’est qu’Abel Gance y retravailla durant toute sa vie, ne perdant jamais l’espoir de mener son projet à terme. Il tourna même en 1960 en Yougoslavie un Austerlitz.

Sa toute première mouture, diffusée à l’Opéra-Garnier en avril 1927, accompagnée d’une musique de Honegger, durait 3h47. Une autre version diffusée en salles quelques mois plus tard en deux volets dure elle 9h27. En 1934-1935, Gance décide de sonoriser son film. Il tourne de nouvelles scènes, modifie le montage. Le résultat est condensé en 2h20. À cela s’ajoutent les nombreuses restaurations qui ont été entreprises, notamment par Kevin Brownlow dans les années 80 pour un métrage de 5h environ.

En 2008, la Cinémathèque française a chargé le chercheur Georges Mourier d’entreprendre une vaste expertise du fonds Napoléon et de restaurer le film dans sa version « originale ». L’entreprise s’est avérée bien plus longue et bien plus coûteuse que prévu. Elle a duré seize ans et aura coûté 4,5 millions d’euros. Georges Mourier en présentait hier le résultat à la Cinémathèque où son film Napoléon vu par Abel Gance était projeté de 15h à 23h avec une entr’acte d’une heure.

Le résultat est monumental. Certes, comme tous les films muets, Napoleon a vieilli. Le jeu des acteurs en particulier est furieusement démodé. Sa durée obèse est un autre obstacle à son accessibilité : ses deux parties durent respectivement 3h40 et 3h25. Mais si l’on a la vessie suffisamment élastique, le jeu en vaut la chandelle. Napoléon n’est jamais ennuyeux, sauf peut-être durant l’interminable siège de Toulon qui s’étire pendant quarante minutes sous une pluie diluvienne à la fin du premier volet.

Le propos du film a depuis sa création suscité la controverse. Si Abel Gance se targue d’avoir scrupuleusement respecté les faits, on lui reproche les libertés qu’il aurait prises avec l’histoire (c’est le même procès qui a été fait récemment à Ridley Scott). Pour lui, Napoléon est l’homme d’ordre qui met fin aux excès de la Révolution française avant d’en exporter les idéaux en Europe. On lui reproche surtout le culte excessif qu’il voue au futur empereur présenté comme un homme providentiel, doté de pouvoirs quasi-surhumains. Cette lecture « fascistoïde » tombe bien mal dans le contexte politique actuel !

Ce biais difficilement contestable risque de nuire au plaisir que les spectateurs les moins cocardiers seraient susceptibles de prendre. Mais on aurait tort de trop s’y arrêter. « La lecture politique ne doit-elle pas, pour une fois, s’effacer devant l’immensité créatrice de l’œuvre ? » s’interrogeait René Fauvel.

« Il n’y a pas dans le film un seul passage sans originalité technique » écrivait Léon Moussiniac. Pour le spectateur blasé de 2024, ces innovations n’en sont plus. Mais il faut concevoir ce qu’elles représentaient en 1927, alors que le cinématographe était encore un art balbutiant. Caméra subjective, plans-séquences, split screen… Abel Gance a imaginé une nouvelle grammaire du cinéma.

Certains effets ont bien vieilli. Ainsi de la caméra pendule qu’il avait suspendue au-dessus de la Convention pour en filmer les houleux débats, montant en parallèle le fragile esquif dans lequel Napoléon manque de se noyer en fuyant la Corse de Paoli en 1793. Ainsi aussi des surimpressions dont Gance use et abuse (jusqu’à seize dans le même plan).

Incroyablement novateur par ses techniques, Napoléon reste admirable par la richesse de son scénario qui mêle plusieurs genres. Au premier chef, bien sûr, Napoléon est un biopic, un drame épique. Mais il ne reste pas prisonnier de ce seul genre – ce qui aurait été d’un ennui étouffant pendant sept heures. Napoléon fait des détours par le mélodrame, notamment avec le personnage de Violine, interprété par la future star Annabella, amoureuse en secret de Napoléon (on pense au personnage d’Eponine dans Les Misérables et à la passion secrète qu’elle nourrit pour Marius). Et, avec beaucoup de modernité, il fait un détour par la comédie, avec l’épisode des dévoreurs de dossiers (deux greffiers du Comité de salut public qui faisaient disparaître les dossiers de certains accusés en les avalant) et plus encore avec le personnage récurrent de Tristan Fleuri, interprété par le grand acteur russe Nicolas Koline.

Il faut dire un mot de la musique de Simon Cloquet-Laffolye, une partition de plus de sept heures, interprétée par les orchestres et le chœur de Radio-France, qui emprunte à tous les styles musicaux de Haydn à Penderecki. Elle est éblouissante. Un bémol (!) peut-être : son omniprésence. Le silence parfois aurait eu du bon.

La bande-annonce

L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.

L’Institut Sant’Ignazio accueille près de Venise, dans les années 1800, des jeunes filles sans famille et leur donne une éducation musicale dans l’espoir de leur offrir un bon mariage. Il s’y prépare un événement exceptionnel : la venue du pape Pie VII. Hélas, le chef de chœur, un vieux prêtre à court d’inspiration, peine à écrire la partition que lui a commandée le riche protecteur de l’institut. Quatre pensionnaires, aidées d’une servante mutique, vont lui apporter une aide inespérée.

La jeune Maria Schneider a dix-neuf ans à peine quand elle est choisie par Bernardo Bertolucci pour tourner avec la star Marlon Brando dans Le Dernier Tango à Paris. Le film remporte un succès de scandale grâce notamment à une scène de sodomie simulée tournée sans le consentement de l’actrice. Maria, à laquelle on ne propose que des rôles dénudés, sombre dans l’addiction.

La jeune Maria Schneider a dix-neuf ans à peine quand elle est choisie par Bernardo Bertolucci pour tourner avec la star Marlon Brando dans Le Dernier Tango à Paris. Le film remporte un succès de scandale grâce notamment à une scène de sodomie simulée tournée sans le consentement de l’actrice. Maria, à laquelle on ne propose que des rôles dénudés, sombre dans l’addiction. Sorti en 1927, Napoléon est considéré comme l’un des chefs d’œuvre du cinéma mondial. C’est aussi un film maudit qui connut une histoire épique. Abel Gance en nourrit l’idée en découvrant la fresque de D.W. Griffith Naissance d’une nation. Son projet initial était de consacrer à la vie de l’Empereur huit épisodes, de sa jeunesse à sa mort à Saint-Hélène. Mais le coût de l’entreprise le contraignit à n’en tourner que les deux premiers. Son Napoléon s’achève donc au début des campagnes d’Italie en 1796.

Sorti en 1927, Napoléon est considéré comme l’un des chefs d’œuvre du cinéma mondial. C’est aussi un film maudit qui connut une histoire épique. Abel Gance en nourrit l’idée en découvrant la fresque de D.W. Griffith Naissance d’une nation. Son projet initial était de consacrer à la vie de l’Empereur huit épisodes, de sa jeunesse à sa mort à Saint-Hélène. Mais le coût de l’entreprise le contraignit à n’en tourner que les deux premiers. Son Napoléon s’achève donc au début des campagnes d’Italie en 1796. Samira (

Samira ( Maurice (Serge Reggiani) sort de prison et entend venger le meurtre de sa femme. Il a pour ami Silien (Jean-Paul Belmondo) qu’entoure la sombre réputation d’être un « doulos », une balance. Est-ce lui qui a indiqué à l’inspecteur Salignari l’adresse à Neuilly où Maurice et un complice effectuent un dernier casse ? Toujours est-il que Maurice, après avoir pris une balle dans l’épaule est arrêté par la police. Emprisonné, il se jure d’avoir la peau de l’indic qui l’a trahi.

Maurice (Serge Reggiani) sort de prison et entend venger le meurtre de sa femme. Il a pour ami Silien (Jean-Paul Belmondo) qu’entoure la sombre réputation d’être un « doulos », une balance. Est-ce lui qui a indiqué à l’inspecteur Salignari l’adresse à Neuilly où Maurice et un complice effectuent un dernier casse ? Toujours est-il que Maurice, après avoir pris une balle dans l’épaule est arrêté par la police. Emprisonné, il se jure d’avoir la peau de l’indic qui l’a trahi. Elsa (Megan Northam) ne se remet pas de la mort de son frère Franck, spationaute porté disparu en mission trois ans plus tôt. Alors que son don pour le dessin la destinait aux Beaux-Arts, elle vivote avec un emploi d’aide médicale dans l’EHPAD que dirige sa mère (Catherine Salée) dans une petite ville du Puy-de-Dôme. Mais un beau jour, elle entend la voix de son frère et de ses ravisseurs, des extra-terrestres qui lui proposent un pacte faustien : en échange de cinq corps humains dans lesquels ils souhaitent se glisser pour venir visiter la Terre, ils promettent à Elsa le retour de son frère sain et sauf.

Elsa (Megan Northam) ne se remet pas de la mort de son frère Franck, spationaute porté disparu en mission trois ans plus tôt. Alors que son don pour le dessin la destinait aux Beaux-Arts, elle vivote avec un emploi d’aide médicale dans l’EHPAD que dirige sa mère (Catherine Salée) dans une petite ville du Puy-de-Dôme. Mais un beau jour, elle entend la voix de son frère et de ses ravisseurs, des extra-terrestres qui lui proposent un pacte faustien : en échange de cinq corps humains dans lesquels ils souhaitent se glisser pour venir visiter la Terre, ils promettent à Elsa le retour de son frère sain et sauf. Hamid (Adam Bessa, révélé dans

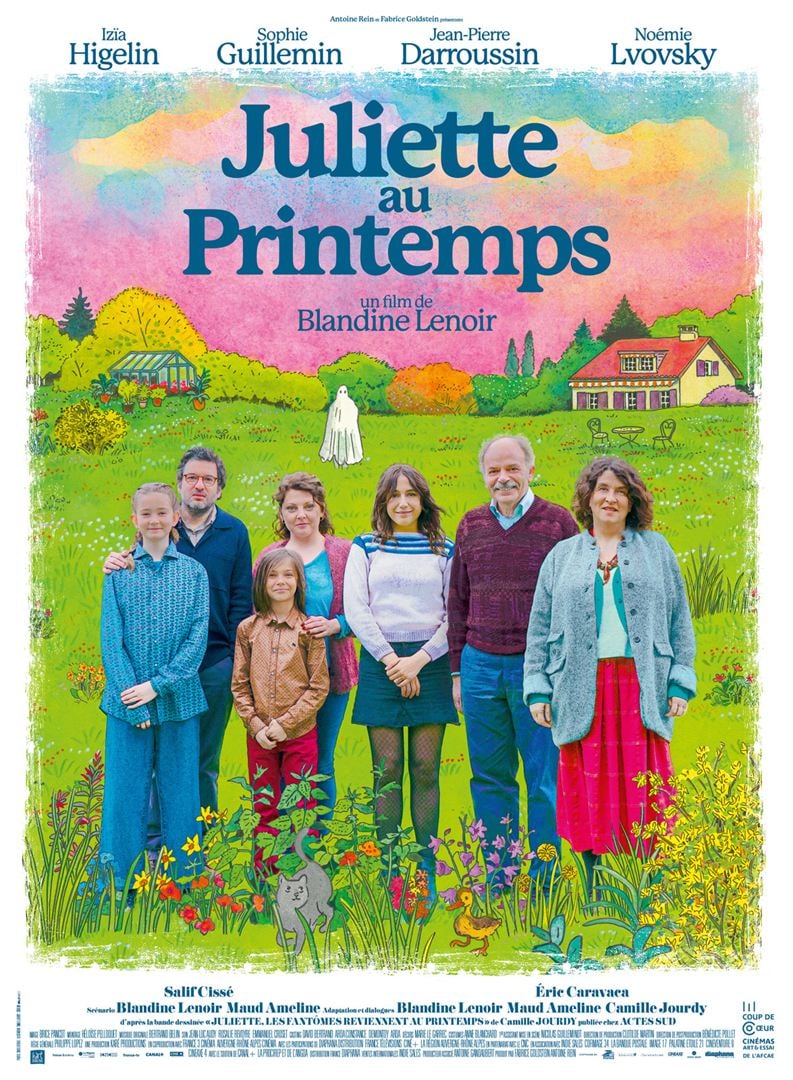

Hamid (Adam Bessa, révélé dans  Trentenaire, dépressive, Juliette (Izïa Higelin), illustratrice de livres pour enfants, retourne se resourcer en famille dans l’Ain. Elle y retrouve ses parents séparés, son père un peu lunaire (Jean-Pierre Darroussin), sa mère fantasque qui se pique de peindre et passe d’amant en amant (Noémie Lvovsky), sa sœur hyperactive (Sophie Guillemin) qui étouffe auprès d’un mari trop planplan (Eric Caravaca), sa grand-mère qui vient d’être placée en EHPAD et dont Juliette se charge de vider la maison (Liliane Rovère).

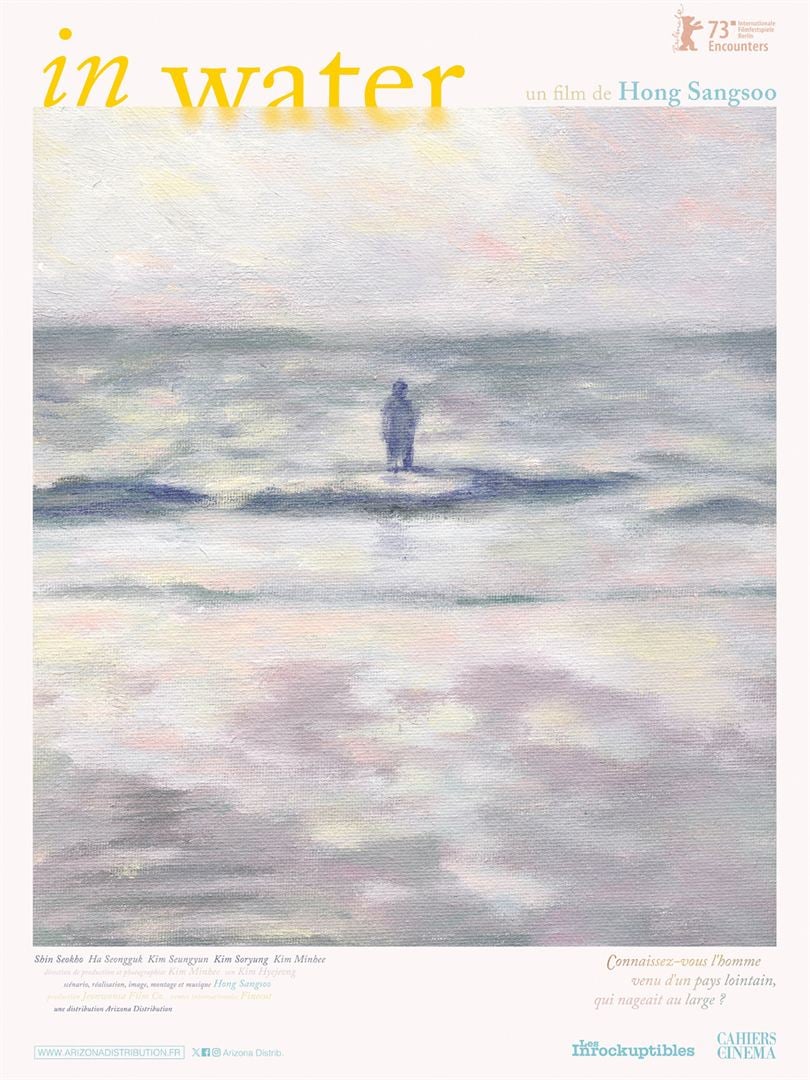

Trentenaire, dépressive, Juliette (Izïa Higelin), illustratrice de livres pour enfants, retourne se resourcer en famille dans l’Ain. Elle y retrouve ses parents séparés, son père un peu lunaire (Jean-Pierre Darroussin), sa mère fantasque qui se pique de peindre et passe d’amant en amant (Noémie Lvovsky), sa sœur hyperactive (Sophie Guillemin) qui étouffe auprès d’un mari trop planplan (Eric Caravaca), sa grand-mère qui vient d’être placée en EHPAD et dont Juliette se charge de vider la maison (Liliane Rovère). Un jeune réalisateur et deux acteurs sont partis tourner un court métrage au bord de la mer. Leur budget est serré. Le réalisateur, à court d’idées, n’a aucun plan de tournage. Mais l’inspiration lui vient soudainement et le tournage peut commencer…

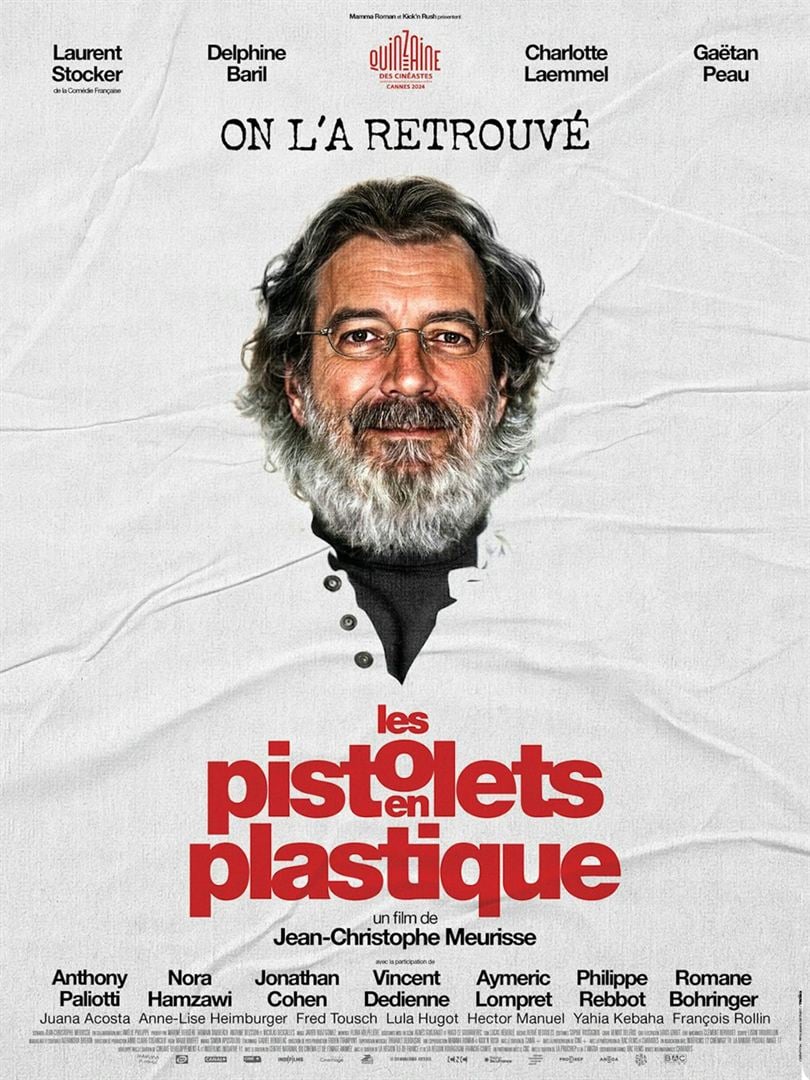

Un jeune réalisateur et deux acteurs sont partis tourner un court métrage au bord de la mer. Leur budget est serré. Le réalisateur, à court d’idées, n’a aucun plan de tournage. Mais l’inspiration lui vient soudainement et le tournage peut commencer… Après avoir tué sa femme et ses enfants, Paul Bernardin a disparu. Il s’est réfugié en Argentine et y coule désormais des jours paisibles. Un policier croit l’avoir reconnu à Roissy à l’embarquement d’un vol vers Copenhague. Mais l’individu, dénommé Michel Uzès, arrêté et interrogé par la police danoise, s’avère n’être qu’un paisible danseur de country. Deux femmes, autopromues enquêtrices, consacrent leur temps libre à la traque du fugitif et mettent la main sur Michel Uzès dont elle sont bien décidées à arracher les aveux.

Après avoir tué sa femme et ses enfants, Paul Bernardin a disparu. Il s’est réfugié en Argentine et y coule désormais des jours paisibles. Un policier croit l’avoir reconnu à Roissy à l’embarquement d’un vol vers Copenhague. Mais l’individu, dénommé Michel Uzès, arrêté et interrogé par la police danoise, s’avère n’être qu’un paisible danseur de country. Deux femmes, autopromues enquêtrices, consacrent leur temps libre à la traque du fugitif et mettent la main sur Michel Uzès dont elle sont bien décidées à arracher les aveux.