La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec Sur l’Adamant, auquel l’Ours d’or de Berlin a donné une publicité inespérée, et s’est prolongé, il y a quelques semaines à peine, avec Averroès & Rosa Parks.

La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec Sur l’Adamant, auquel l’Ours d’or de Berlin a donné une publicité inespérée, et s’est prolongé, il y a quelques semaines à peine, avec Averroès & Rosa Parks.

Après ces deux volets, je m’étais fait une idée préconçue du troisième. J’avais eu connaissance de son thème – les visites domiciliaires des soignants de l’Adamant à des patients résidant hors de l’hôpital en milieu ouvert – et j’avais logiquement imaginé que ce troisième volet achèverait un mouvement : de l’intérieur vers l’extérieur, du soin prodigué à l’hôpital à la lente réinsertion du patient psychiatrique, à sa progressive réacclimatation à une vie ordinaire.

Hélas, La Machine à écrire…. n’a pas une telle ambition. Comme Nicolas Philibert l’a candidement avoué durant le débat qui a suivi sa projection en avant-première et auquel j’ai eu la chance d’assister la semaine dernière, ce troisième volet est né du hasard. Un jour, pendant le tournage sur l’Adamant, il a accompagné deux soignants chez un patient. Chaque mercredi en effet, deux bricoleurs se proposent de rendre visite aux patients qui en expriment le souhait pour les aider dans leur quotidien à réparer un frigo, une machine à laver…. ou une machine à écrire – ce qui, pour des jeunes de la génération Y qui n’en avaient jamais vu, relève du bizutage !

Au-delà du coup de main ponctuel, il s’agit pour les soignants d’apporter un peu de réconfort et de s’assurer que le patient ne rencontre pas de problèmes dans sa vie quotidienne.

Le problème de cette Machine à écrire… est sa forme très relâchée. Il s’agit d’un film d’une heure douze à peine – alors qu’Averroés & Rosa Parks, autrement charpenté, durait le double. Il a été tourné sans repérage, sans répétition, au petit bonheur la chance. Il est constitué de quatre visites successives, montées sans guère d’efforts, à la chaîne, l’une derrière l’autre.

On a un peu l’impression d’être devant des chutes, un addendum, un codicille, qui aurait pu tout aussi bien être inséré à la fin de Sur l’Adamant. Comme Proust, grand écrivain, dont on se délecte à lire la liste des commissions, Philibert est un grand documentariste dont même les chutes sont intéressantes. On n’en a pas moins l’impression de se faire un peu arnaquer et de payer pour un sous-produit qui n’a ni l’étoffe ni l’amplitude de ses autres réalisations plus roboratives.

La bande-annonce

C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ».

C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ».

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,  Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité.

Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité. Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes.

Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes. L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas.

L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas. Apolonia Sokol est née en 1988 à Paris d’un père français et d’une mère qui a successivement vécu en Pologne et au Danemark. Elle a grandi dans l’ambiance bohême du Lavoir moderne parisien, au cœur du XVIIIème arrondissement parisien. C’est là que la jeune cinéaste danoise Lea Glob l’a rencontrée en 2009. Les deux femmes se sont liées. Pendant treize ans, de Paris à New York, des premières toiles aux premières expositions, Lea Glob a filmé Apolonia et sa renommée grandissante.

Apolonia Sokol est née en 1988 à Paris d’un père français et d’une mère qui a successivement vécu en Pologne et au Danemark. Elle a grandi dans l’ambiance bohême du Lavoir moderne parisien, au cœur du XVIIIème arrondissement parisien. C’est là que la jeune cinéaste danoise Lea Glob l’a rencontrée en 2009. Les deux femmes se sont liées. Pendant treize ans, de Paris à New York, des premières toiles aux premières expositions, Lea Glob a filmé Apolonia et sa renommée grandissante. La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec

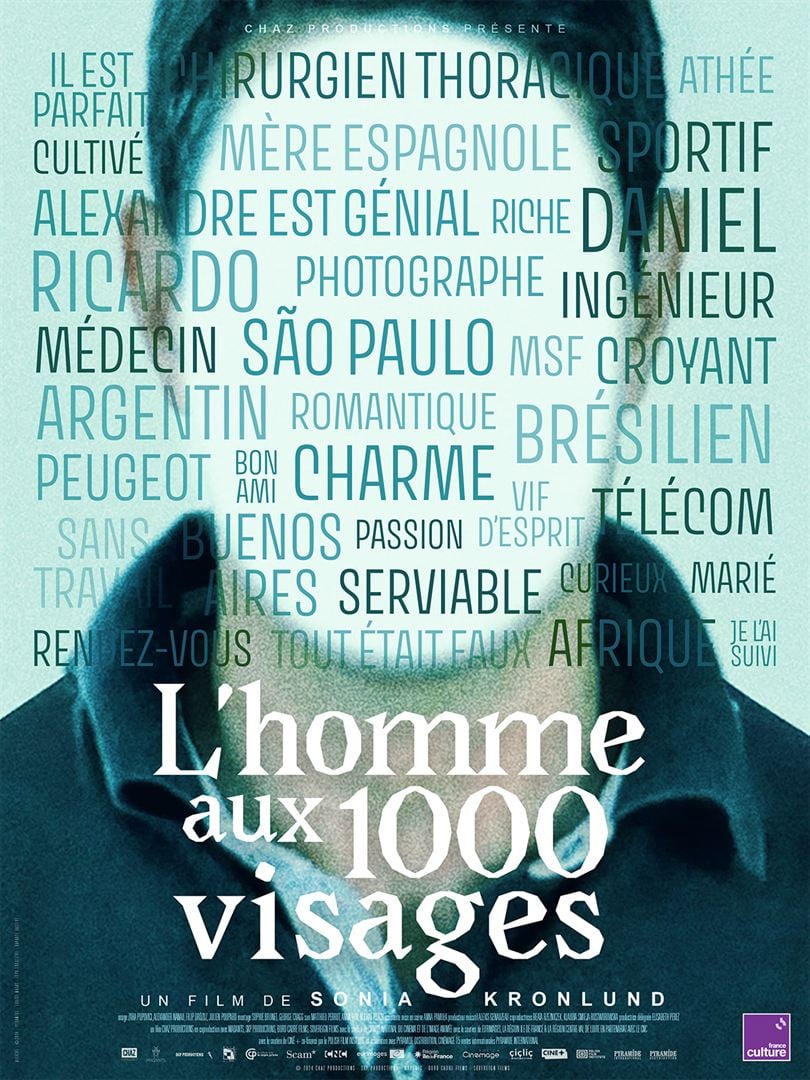

La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec  Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément.

Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément. LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot.

LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot. Un orphelin a perdu sa mère, violée puis brûlée vive sous ses yeux, lors de l’expropriation de sa cahute, par le chef corrompu de la police, Rana Singh, sous les ordres d’un gourou malfaisant, Baba Shakti. Il s’est juré de la venger. Pour ce faire, il va s’installer à Yanata, la grande métropole, concourt dans des combats illégaux de MMA et se fait embaucher sous un faux nom dans le palace fréquenté par ses cibles.

Un orphelin a perdu sa mère, violée puis brûlée vive sous ses yeux, lors de l’expropriation de sa cahute, par le chef corrompu de la police, Rana Singh, sous les ordres d’un gourou malfaisant, Baba Shakti. Il s’est juré de la venger. Pour ce faire, il va s’installer à Yanata, la grande métropole, concourt dans des combats illégaux de MMA et se fait embaucher sous un faux nom dans le palace fréquenté par ses cibles.