Éternelle vieille fille faisant le désespoir de sa mère, la comtesse Irma Sztáray (Sandra Hüller) devient la dame de compagnie de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Susanne Wolff). Sissi, vieillissante, obsédée par son tour de taille, supporte de plus en plus mal les contraintes du protocole et l’autorité de son mari, l’empereur François-Joseph. Toutes les occasions lui sont bonnes pour s’échapper de Vienne. Fidèle d’entre les fidèles, aimantée par sa maîtresse, sa dame de compagnie l’accompagne en Grèce, en Algérie, en Angleterre jusqu’à sa mort à Genève en 1898.

Éternelle vieille fille faisant le désespoir de sa mère, la comtesse Irma Sztáray (Sandra Hüller) devient la dame de compagnie de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Susanne Wolff). Sissi, vieillissante, obsédée par son tour de taille, supporte de plus en plus mal les contraintes du protocole et l’autorité de son mari, l’empereur François-Joseph. Toutes les occasions lui sont bonnes pour s’échapper de Vienne. Fidèle d’entre les fidèles, aimantée par sa maîtresse, sa dame de compagnie l’accompagne en Grèce, en Algérie, en Angleterre jusqu’à sa mort à Genève en 1898.

Soixante dix ans après que Romy Schneider en a fait une icône juvénile, romantique et froufroutante, c’est sous de tout autres atours que revient Sissi. Elle n’est plus l’incarnation idéale d’une féminité virginale qui n’existe qu’à travers le regard enamouré de son prince charmant, mais une femme qui ose tenir tête au patriarcat et revendiquer son indépendance.

Coup sur coup, deux films ont fait le portrait de cette Sissi 2.0. Le premier, sorti en décembre dernier, portait un titre volontairement polysémique, Corsage. Les démêlés judiciaires de l’acteur qui y interprétait l’empereur – Florian Teichmeister a été arrêté après la sortie du film pour possession de matériel pédopornographique et condamné à deux ans de prison avec sursis – ont éclipsé la prestation impeccable de Vicky Krieps dans le rôle de l’impératrice.

Sorti dix mois plus tard, Sissi & Moi traite le même sujet, mais avec une focale différente. Comme le titre l’annonce, le rôle principal n’est pas celui de Sissi mais celui de sa dame de compagnie. Le procédé est bien connu, et souvent efficace. Chantal Thomas l’utilisait dans Les Adieux à la reine, porté à l’écran par Benoît Jacquot, pour raconter Marie-Antoinette, Maylis Besserie dans La Nourrice de Francis Bacon, etc.

Le problème ici est qu’il fonctionne mal. On a tôt fait de comprendre que Irma, étouffée par l’éducation que lui a donnée sa mère, refoule une homosexualité latente et croit pouvoir l’exprimer auprès d’Elisabeth qui se plaît à la rabrouer. Plus intéressant est le personnage de l’impératrice qui a tôt fait d’éclipser celui de sa dame de compagnie. Son statut lui permet de manifester le plus humiliant des égoïsmes auprès de son entourage immédiat qu’elle persécute sans s’en rendre compte, mais l’oblige à subir un protocole qui l’étouffe.

Le handicap de Sissi & Moi est d’arriver après Corsage et de n’avoir pas grand chose à dire d’autre. Mais ce n’est pas le seul. Il pâtit également d’un scénario atone qui, une fois les personnages campés, n’a aucune proposition à faire, sinon de nous faire voyager à travers l’Europe dans des décors luxueux. C’est déjà pas mal ; mais ce n’est pas assez.

Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran.

Lorsque l’exploitation pétrolière débuta en Oklahoma au début du XXième siècle, les Indiens Osage, propriétaires des terres arides qui leur avaient été concédées, devinrent du jour au lendemain immensément riches. Cette manne attira immédiatement des Blancs cupides. Cette page méconnue de l’histoire américaine a constitué la matière du livre de David Grann (auteur de The Lost City of Z) que Martin Scorsese porte à l’écran. Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête.

Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête. Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak.

Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak. La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme.

La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme. Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés.

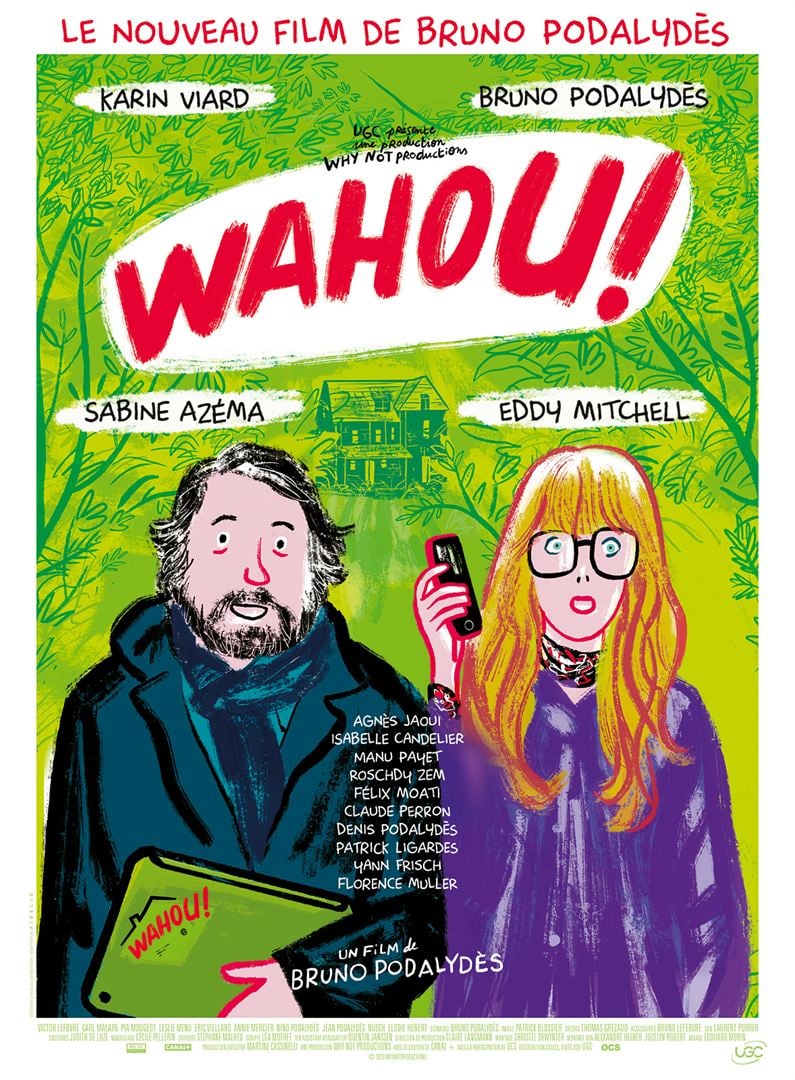

Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés. Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ».

Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ».

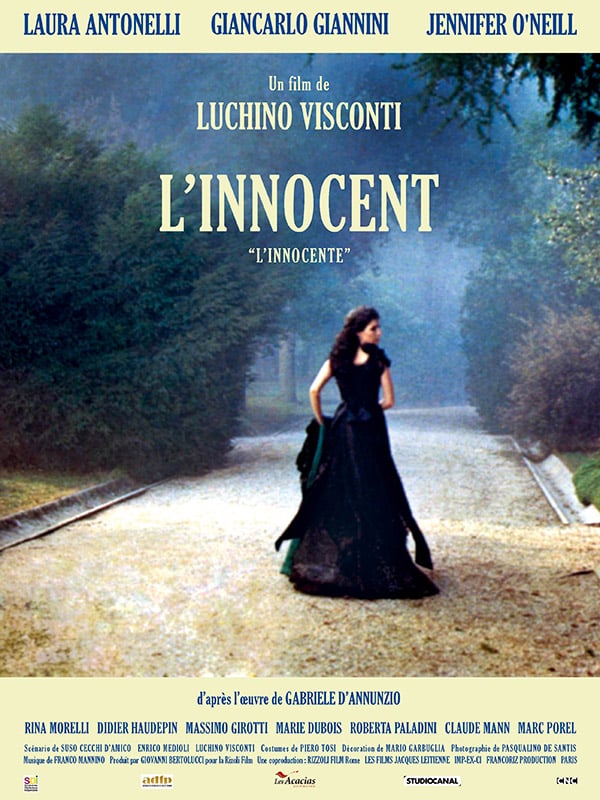

Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes.

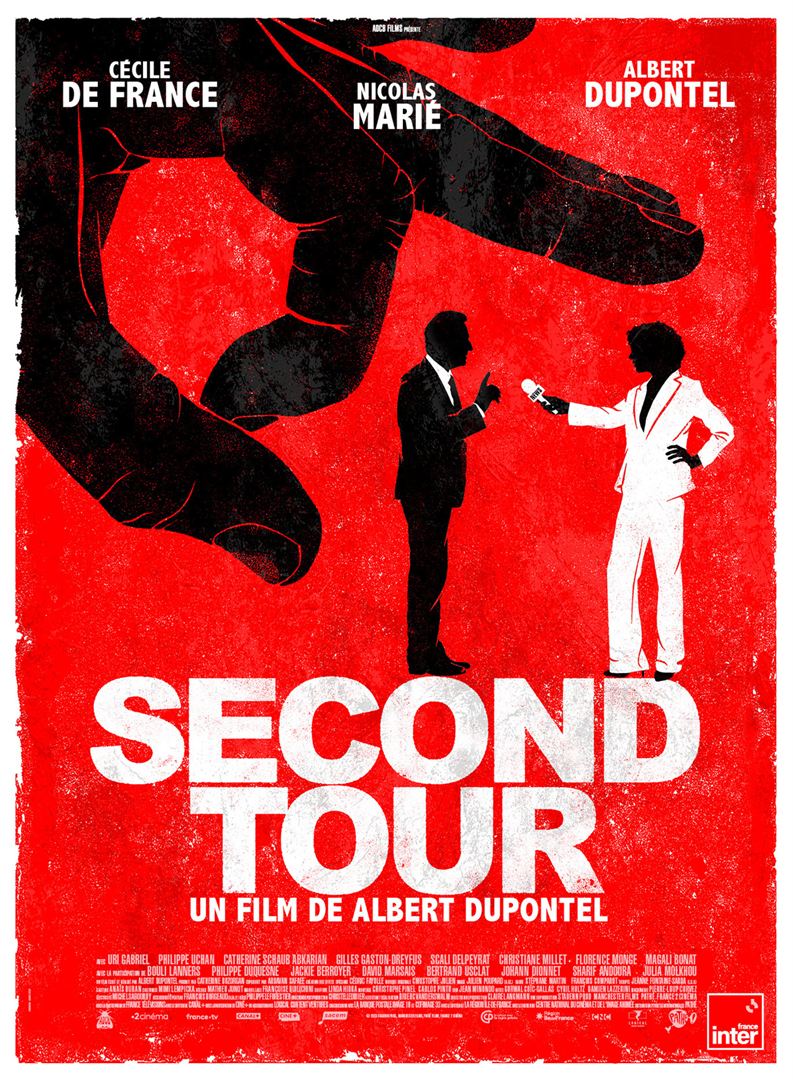

Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes. Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret.

Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret. Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.

Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.