La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.

La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.

Le Champ des possibles (audacieuse traduction de Deserto Particular) repose sur un mystère qu’on a scrupule à lever mais que révèlent sans vergogne l’affiche du film, la lecture attentive de son casting et la quasi-totalité des critiques qui en rendent compte.

Ami lecteur qui n’aimez pas être spoilé et qui avez prévu, malgré sa diffusion confidentielle, d’aller voir ce film, interrompez ici votre lecture ! Les autres ont déjà compris que Sara est un garçon et que son refus de rencontrer Daniel s’explique par la crainte de sa réaction homophobe.

Le premier tiers du film installe le décor et laisse planer le doute sur l’identité de Sara – même si quelques indices semés ici ou là, telle l’annonce de l’homosexualité de la sœur de Daniel, nous mettent la puce à l’oreille. Longtemps retardée, la rencontre des deux hommes a enfin lieu dans le deuxième tiers du film, provoquant inévitablement la surprise et la colère de Daniel. Son troisième tiers tranche la question binaire de la réaction de Daniel : violente comme le laissent augurer les faits à l’origine de sa mise à pied ? ou pacifiée ?

J’ai aimé ce Champ des possibles pour plusieurs raisons.

La première est la moins évidente. Elle renvoie pourtant à un phénomène très contemporain, très cinématographique et pourtant encore peu exploité à l’écran : les rencontres in real life suscitées par les réseaux sociaux. Il y a là, selon moi, matière à mille histoires comiques, dramatiques, policières….

Les deux autres sont plus classiques. Elles concernent les deux héros du film. Daniel incarne la virilité masculiniste é-branlée dans ses convictions. Sara, lui (si j’ose dire), est un superbe portrait de travesti, d’une beauté confondante, qui peine à trouver sa place dans un monde qui lui est spontanément hostile. Sans doute l’épilogue du film est-il un peu trop convenu. Mais il nous livre une belle leçon d’humanité et d’espoir.

À l’occasion de la sortie du

À l’occasion de la sortie du  Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ?

Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ? Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement.

Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement. Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé.

Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé. Retiré des affaires du monde, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) s’est installé dans la Cité des doges. Un policier italien (Riccardo Scamarcio) assure sa protection. Une amie romancière (Tina Fey), pariant sur son cartésianisme et son goût des défis, réussit toutefois à le sortir de sa retraite pour le faire assister, la nuit d’Halloween, à une séance de spiritisme dans un splendide palazzo vénitien où la fille de la propriétaire (Kelly Reilly) a trouvé la mort deux ans plus tôt. Mais la soirée, qui réunit une dizaine de convives, s’achève par la mort de l’un des participants. Refusant d’en imputer la responsabilité aux esprits qui hanteraient cette lugubre demeure, Hercule Poirot mène l’enquête.

Retiré des affaires du monde, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) s’est installé dans la Cité des doges. Un policier italien (Riccardo Scamarcio) assure sa protection. Une amie romancière (Tina Fey), pariant sur son cartésianisme et son goût des défis, réussit toutefois à le sortir de sa retraite pour le faire assister, la nuit d’Halloween, à une séance de spiritisme dans un splendide palazzo vénitien où la fille de la propriétaire (Kelly Reilly) a trouvé la mort deux ans plus tôt. Mais la soirée, qui réunit une dizaine de convives, s’achève par la mort de l’un des participants. Refusant d’en imputer la responsabilité aux esprits qui hanteraient cette lugubre demeure, Hercule Poirot mène l’enquête. Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain.

Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain. Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches.

Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches. Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis.

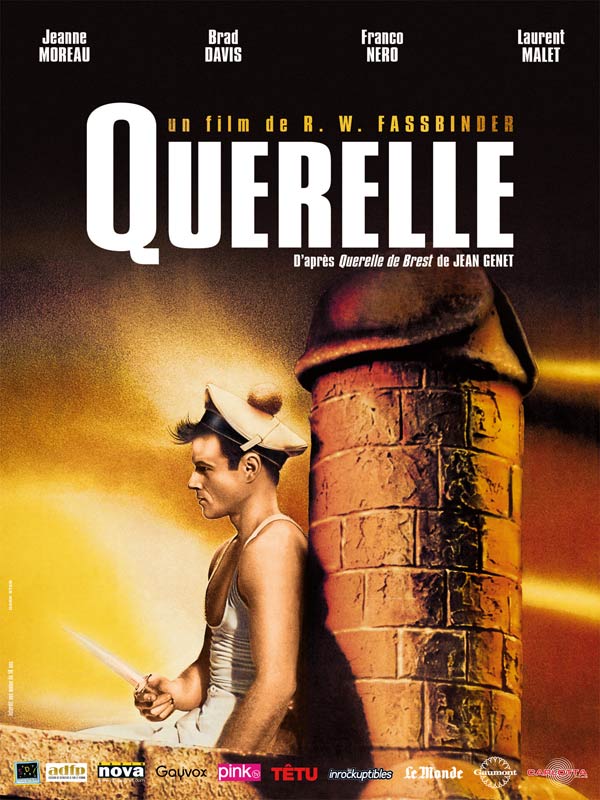

Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis. Querelle (l’acteur américain Brad Davis auréolé du succès de Midnight Express et des Chariots de feu) est un matelot embarqué à bord du Vengeur, un aviso commandé par le lieutenant (sic) Seblon (l’Italien Franco Nero, grand héros de westerns spaghettis). Querelle fait escale à Brest où il retrouve son frère Robert (l’Autrichien Hanno Pöschl). Robert est l’amant de Lysiane (la Française Jeanne Moreau) qui tient un bar, la Feria, avec son mari Nono (l’Allemand Günther Kaufmann).

Querelle (l’acteur américain Brad Davis auréolé du succès de Midnight Express et des Chariots de feu) est un matelot embarqué à bord du Vengeur, un aviso commandé par le lieutenant (sic) Seblon (l’Italien Franco Nero, grand héros de westerns spaghettis). Querelle fait escale à Brest où il retrouve son frère Robert (l’Autrichien Hanno Pöschl). Robert est l’amant de Lysiane (la Française Jeanne Moreau) qui tient un bar, la Feria, avec son mari Nono (l’Allemand Günther Kaufmann).