Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite.

Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite.

La Beauté du geste s’inspire librement de l’autobiographie de Keiko Ogasawara, une boxeuse poids plume malentendante. La publicité du film promet la rencontre entre Million Dollar Baby (le film à succès de Clint Eastwood sur une jeune boxeuse interprétée par Hillary Swank, Oscar 2005 de la meilleure actrice) et Ozu. C’est un joli slogan prompt à attirer les cinéphiles de tous poils… mais hélas un peu mensonger.

Certes La Beauté du geste contient quelques belles idées. La première est de rompre avec la narration codifiée des films de boxe façon Rocky qui raconte ad nauseam le parcours plein d’abnégation d’un boxeur anonyme qui, à force de sacrifices, parviendra dans la dernière scène à triompher de son adversaire et à décrocher le trophée tant convoité. Ce n’est pas cette histoire-là, ascensionnelle, que raconte La Beauté du geste, mais plutôt celle, étonnamment mélancolique, du spleen qui prend Keiko alors qu’elle est devenue professionnelle et que l’envie la taraude de raccrocher les gants.

Autre belle idée : celle d’avoir montré les difficultés quotidiennes d’un sourd muet à communiquer et à comprendre les paroles de ses interlocuteurs, surtout si leur bouche est cachée sous un masque FFP2, COVID oblige. (Je me demande ce que serait un film tourné entièrement du point de vue du héros sourd, c’est-à-dire sans aucun son. Serait-il compréhensible ?? le réalisateur devrait-il recourir à des sous-titres ? ou pourrait-il s’en passer ? En tous cas, ce serait sacrément intéressant… je ferme la parenthèse).

Mais ces belles idées mises à part, La Beauté du geste souffre d’un défaut rédhibitoire : son absence de scénario. Il ne s’y passe rien, ou pas grand chose de surprenant. Des personnages secondaires (le frère guitariste), des histoires parallèles (le travail alimentaire que Keiko assure dans un grand hôtel avec un collègue maladroit) peinent à combler le vide d’une histoire qui n’avance pas.

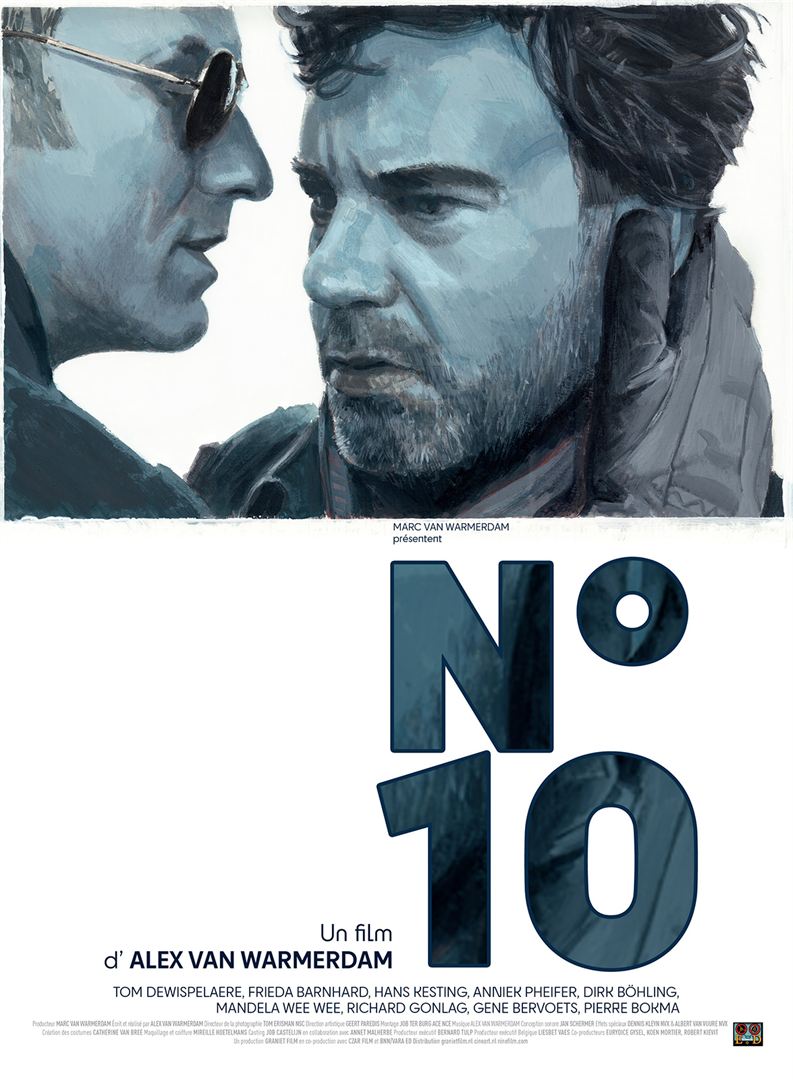

Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie.

Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie. Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.

Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame. Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple.

Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple. Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été. Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper.

Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper. John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments.

John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments. Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer.

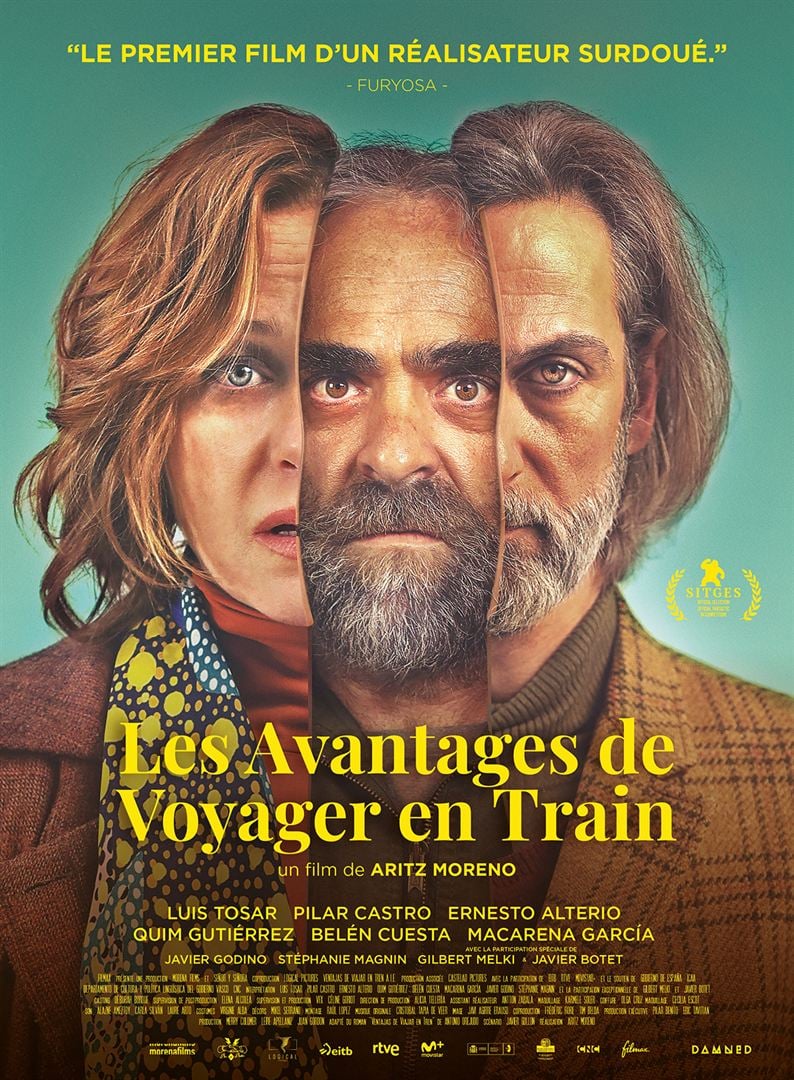

Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer. Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda.

Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda. Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe.

Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe.