Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

Frédérique (Park Ji-Min) est née en Corée. Abandonnée à sa naissance, vingt-cinq ans plus tôt, elle a été recueillie par une famille française aimante et a grandi dans le Lot sans contact avec son pays d’origine. Elle y revient un peu par hasard en 2013 et, alors même qu’elle n’en avait pas formulé consciemment le projet, part à la recherche de ses parents biologiques.

Retour à Séoul traite sur un mode romanesque d’un sujet qui a déjà fait l’objet de bien des documentaires : l’adoption internationale. Avec beaucoup de finesse, Une histoire à soi suivait cinq adoptés dans leurs voyages vers leurs pays de naissance pour y renouer avec une immense émotion les liens avec leurs familles biologiques. Un autre documentaire m’avait marqué, consacré au jeune directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, né sous X qui racontait son parcours semé d’embûches à la recherche de sa mère biologique.

Le stéréotype voudrait que l’adopté.e cache une blessure intime, une faille existentielle que la réunion avec ses parents biologiques viendrait soigner, la seule incertitude étant l’issue, fructueuse ou infructueuse, de cette démarche : l’enfant retrouvera-t-il ses parents ? cette réunion sera-t-elle apaisée ou conflictuelle ?

Avec beaucoup d’intelligence, Retour à Séoul renverse ce stéréotype en mettant en scène une héroïne solide dans ses baskets, nullement tenaillée par la quête de ses origines. On me répondra qu’elle l’était peut-être inconsciemment. Je m’accroche à l’idée qu’elle ne l’était pas car son personnage me semble plus intéressant s’il ne reproduit pas le stéréotype que je viens d’évoquer.

Je comprends les évolutions du personnage – dont hélas je ne dirai pas plus sauf à entamer la surprise qu’on aura à les découvrir – comme les conséquences des événements qu’elle vit non comme la révélation de son état préexistant. Cette phrase pourra sembler bien floue à qui n’a pas vu le film ; j’espère qu’elle le sera moins pour ceux qui l’ont déjà vu.

Mais avant d’en arriver là, Davy Chou, un réalisateur franco-cambodgien qui, lui aussi, s’est construit à cheval entre deux cultures, filme une situation rarement décrite au cinéma : celle de l’étranger à son propre pays. Tout dans la physionomie de Frédérique la désigne comme une Coréenne. Mais ce pays, où elle est née en effet, mais où elle n’avait jamais remis les pieds, dont elle ne parle pas la langue, dont elle ne connaît ni la culture ni les usages, lui est totalement étranger. Suis-je d’ici (en Corée), se demande-t-elle muettement, alors que, au tréfonds de moi, dans l’histoire personnelle de mes vingt-cinq années, j’appartiens à là-bas (la France) ?

De chaque plan, Park Ji-Min prête ses traits à l’héroïne de Retour à Séoul. C’est une actrice amatrice dont c’est le premier film. Elle y est parfaite. La variété de son jeu est aussi étonnante que celle de son apparence physique : j’ai passé tout le film à me demander si elle était belle ou banale. Son personnage m’a fait penser à celui de la jeune violoncelliste russe de Tár, vu la veille : l’une comme l’autre tracent leurs voies dans la vie sans regarder derrière elles, avec un mélange de fougue, d’absence de scrupules et de charme qui caractérise peut-être les millenials.

Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra.

Lydia Tár (Cate Blanchett) est une star. Elle dirige l’orchestre philharmonique de Berlin, s’apprête à publier sa biographie et à boucler pour la Deutsche Grammophon l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de Mahler. Accompagnée de Francesca (Noémie Merlant), sa fidèle assistante, elle vit entre New York et Berlin où habitent son épouse Sharon (Nina Hoss), premier violon à la Philharmonie, et leur fille Petra. Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans

Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975.

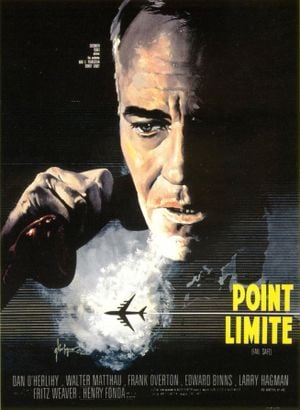

Un couple de Russes blancs, installés en banlieue parisienne, a été accusé d’espionnage et brutalement expulsé de France, avec leurs deux filles, en juin 1948. Ils sont revenus en Union soviétique. Leur aînée a épousé le correspondant de L’Humanité à Moscou. Le couple a eu deux fils, Pierre en 1959 et Vladimir dix ans plus tard, qui grandiront en Russie jusqu’à leur retour en France en 1975. En pleine guerre froide, un dysfonctionnement technique envoie un groupe de bombardiers stratégiques américains vers Moscou. Le président des Etats-Unis (Henry Fonda), son secrétaire d’Etat à la défense et toute la hiérarchie militaire tentent de convaincre les pilotes de faire demi-tour alors que la procédure leur interdit de recevoir tout contrordre verbal après que l’ordre de mission a été lancé. Faute d’y parvenir, ils contactent leurs homologues à Moscou pour les persuader de leur bonne foi et éviter un Armageddon nucléaire.

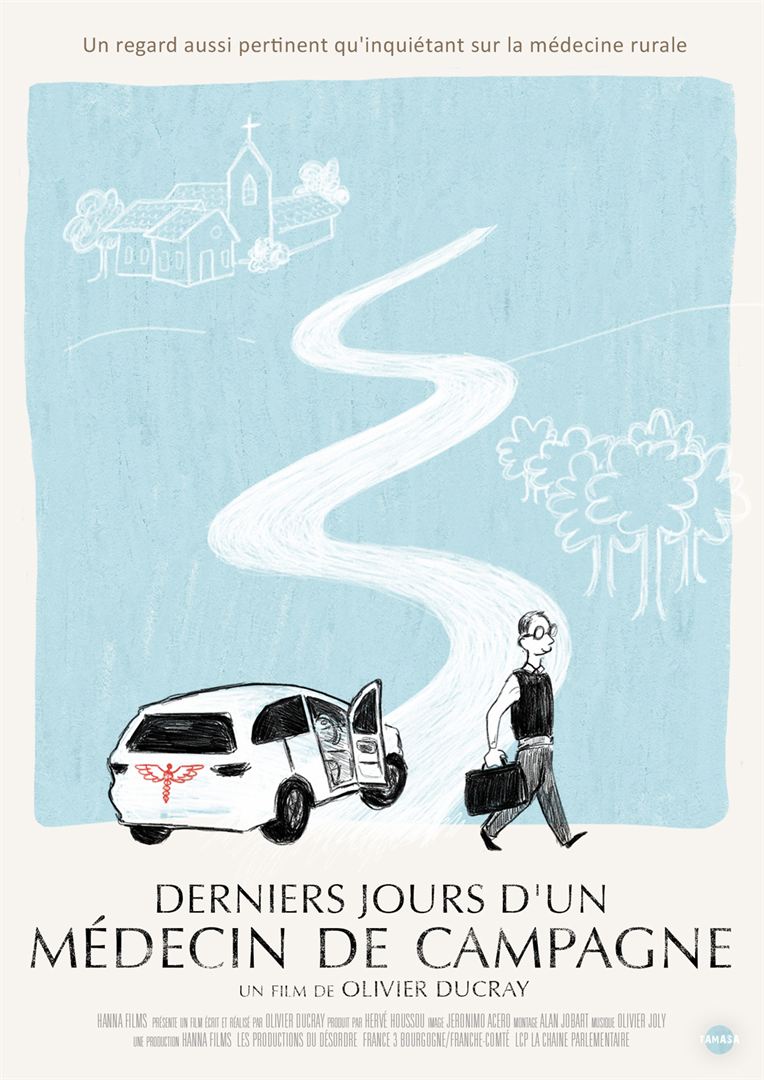

En pleine guerre froide, un dysfonctionnement technique envoie un groupe de bombardiers stratégiques américains vers Moscou. Le président des Etats-Unis (Henry Fonda), son secrétaire d’Etat à la défense et toute la hiérarchie militaire tentent de convaincre les pilotes de faire demi-tour alors que la procédure leur interdit de recevoir tout contrordre verbal après que l’ordre de mission a été lancé. Faute d’y parvenir, ils contactent leurs homologues à Moscou pour les persuader de leur bonne foi et éviter un Armageddon nucléaire. Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente.

Patrick Laine est médecin généraliste. Il exerce à Saulnot, une petite commune rurale de la Haute-Saône, entre Vesoul et Montbéliard. Depuis 1983, il reçoit à son cabinet et se rend au domicile de ses patients avec un dévouement exemplaire. Mais l’âge venant, le docteur Laine veut prendre sa retraite. Hélas, aucun successeur ne se présente. Une série d’avanies s’accumulent sur la tête de Pepe, un placide bûcheron finlandais. La scierie qui l’emploie dépose son bilan et il n’a d’autre alternative que d’accepter les conditions de travail dégradantes de la mine qui la remplace. Sa femme le trompe et le quitte. Sa maison est détruite dans un incendie. Tuomas, son meilleur ami, pris de folie, se suicide. Et enfin son fils unique tombe sous l’emprise d’un gourou. Pourtant, malgré tous ces coups du sort, Pepe ne se départit jamais de son optimisme.

Une série d’avanies s’accumulent sur la tête de Pepe, un placide bûcheron finlandais. La scierie qui l’emploie dépose son bilan et il n’a d’autre alternative que d’accepter les conditions de travail dégradantes de la mine qui la remplace. Sa femme le trompe et le quitte. Sa maison est détruite dans un incendie. Tuomas, son meilleur ami, pris de folie, se suicide. Et enfin son fils unique tombe sous l’emprise d’un gourou. Pourtant, malgré tous ces coups du sort, Pepe ne se départit jamais de son optimisme. Sans rien cacher du caractère militant de leur engagement, Jamali Jendari et Nicolas Bernaert ont filmé pendant quatre ans les syndicalistes CGT de l’usine Ford à Blanquefort. Elle avait échappé à la fermeture en 2011 grâce à leur combat ; mais elle est à nouveau exposée à la même menace en 2018. Parmi ces syndicalistes émerge la figure charismatique de Philippe Poutou, délégué CGT et candidat à la présidentielle en 2017.

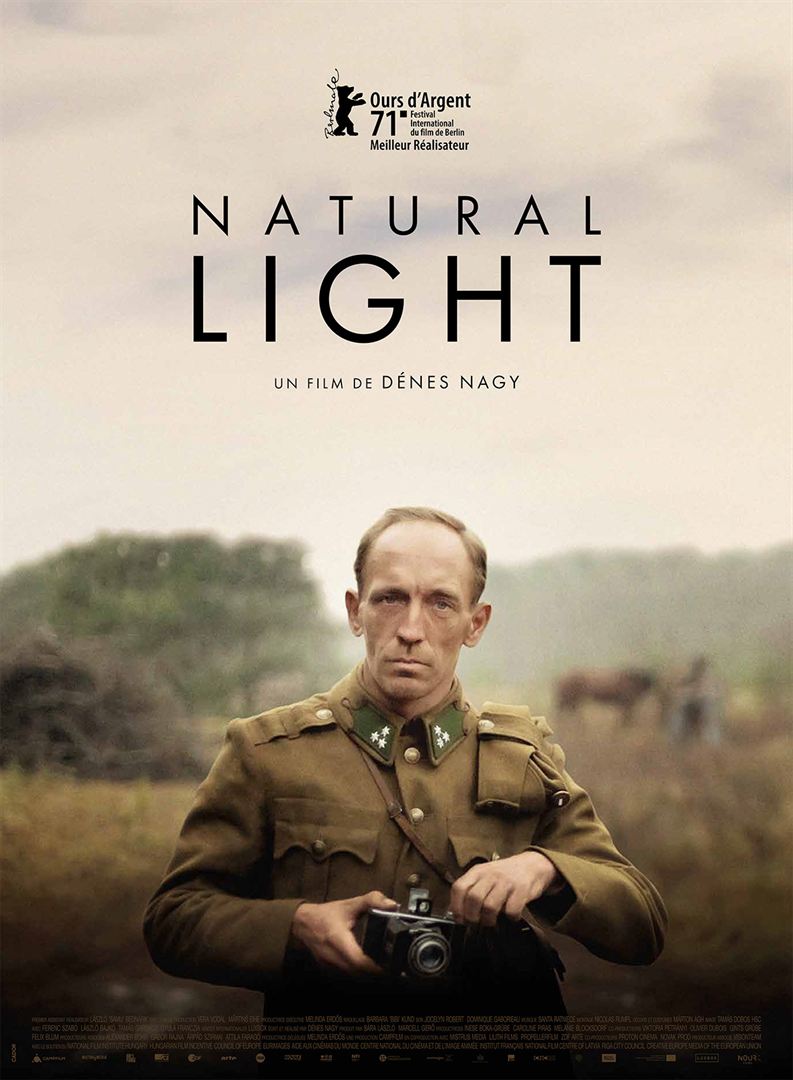

Sans rien cacher du caractère militant de leur engagement, Jamali Jendari et Nicolas Bernaert ont filmé pendant quatre ans les syndicalistes CGT de l’usine Ford à Blanquefort. Elle avait échappé à la fermeture en 2011 grâce à leur combat ; mais elle est à nouveau exposée à la même menace en 2018. Parmi ces syndicalistes émerge la figure charismatique de Philippe Poutou, délégué CGT et candidat à la présidentielle en 2017. En 1943, l’armée allemande occupe une partie de l’Union soviétique. Elle s’appuie sur des forces supplétives hongroises pour protéger son arrière-garde des partisans communistes qui mènent des actions de guérilla dans les marécages et dans les forêts.

En 1943, l’armée allemande occupe une partie de l’Union soviétique. Elle s’appuie sur des forces supplétives hongroises pour protéger son arrière-garde des partisans communistes qui mènent des actions de guérilla dans les marécages et dans les forêts. De Humani Corporis Fabrica emprunte son titre au monumental traité d’anatomie de Vésale écrit à la Renaissance à partir des premiers travaux de dissection qui constitua pendant des siècles une référence dans les amphithéâtres de médecine.

De Humani Corporis Fabrica emprunte son titre au monumental traité d’anatomie de Vésale écrit à la Renaissance à partir des premiers travaux de dissection qui constitua pendant des siècles une référence dans les amphithéâtres de médecine.