D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

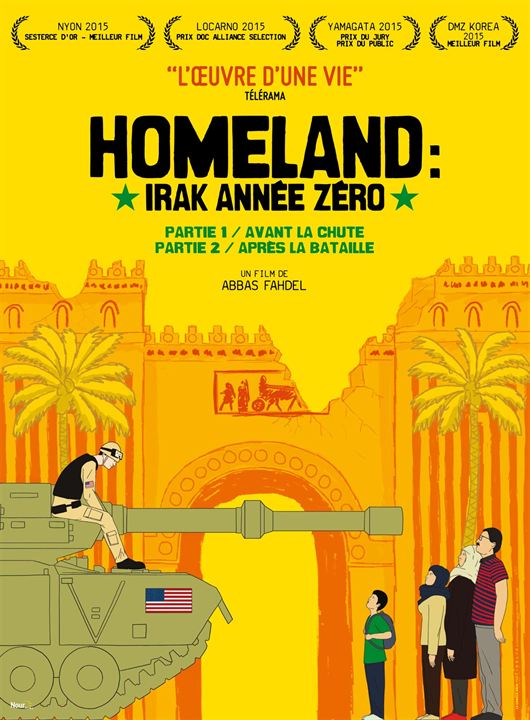

Cette méconnaissance reste profonde encore s’agissant des conflits récents qui ont opposé l’occident à d’autres régions du monde. Comment vivaient les Ivoiriens pendant l’opération Licorne ? les Libyens pendant l’opération Harmattan ? Grâce à Abbas Fahdel, le voile se lève (au propre comme au figuré) sur la vie de la classe moyenne irakienne avant et après l’invasion américaine de 2003. Le documentariste franco-irakien a planté sa caméra chez sa sœur, à Bagdad, captant les faits quotidiens les plus banals d’une famille élargie : un père, une mère, cinq enfants, dont le petit Haidar, le plus jeune, le plus turbulent, dont on apprend vite le destin fatal, d’innombrables cousins…

Abbas Fahdel rend palpable des sentiments très simples : l’attente de la guerre, les préparatifs avisés (creuser un puits dans le jardin pour s’assurer un approvisionnement en eau potable, envoyer les enfants en province auprès de leurs cousins) ou risibles (acheter des couches-culottes… pour se protéger des attaques chimiques), les réactions à la victoire américaine qui oscille entre le soulagement d’être débarrassé de Saddam Hussein et de son régime tyrannique, et très vite l’inquiétude face à l’insécurité grandissante et la rancœur face aux promesses non tenues.

Tout cela est très bien venu, filmé avec beaucoup de finesse. Mais pourquoi ce documentaire doit-il durer cinq heures vingt-quatre? Qu’apporte au propos de l’auteur cette durée hors norme, excessive ? N’aurait-il pas pu en dire autant, ou à peine moins, en l’amputant de deux ou trois heures ?

« Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. »

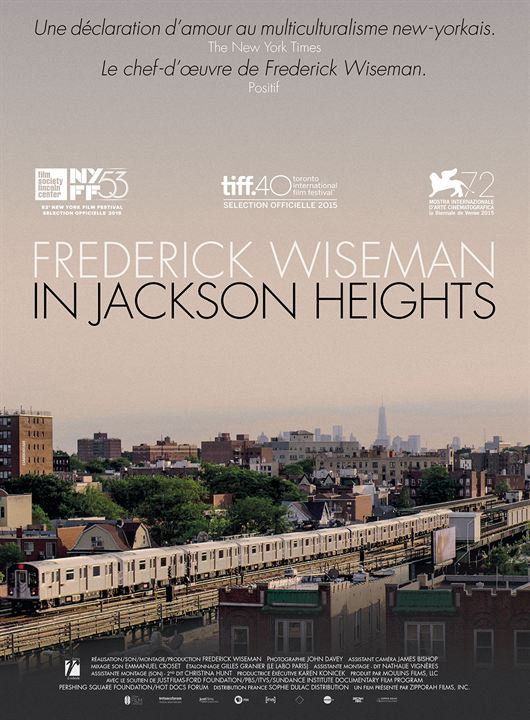

« Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. » À quatre-vingts ans passés, Frederick Wiseman est le plus grand documentariste contemporain. Il a créé un style documentaire qui s’est imposé comme une règle, au point parfois d’être érigé en dogme : pas de voix off, pas d’explication, pas d’interview, pas de musique. Des images et du son bruts, captés sur le vif, au plus proche de la réalité.

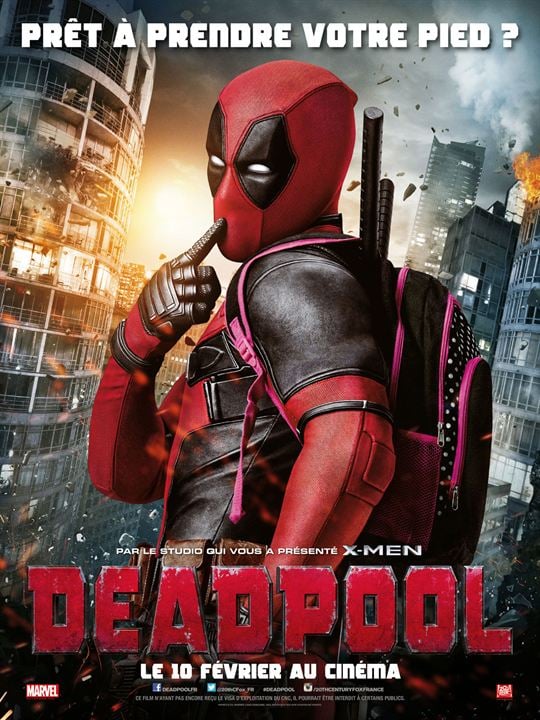

À quatre-vingts ans passés, Frederick Wiseman est le plus grand documentariste contemporain. Il a créé un style documentaire qui s’est imposé comme une règle, au point parfois d’être érigé en dogme : pas de voix off, pas d’explication, pas d’interview, pas de musique. Des images et du son bruts, captés sur le vif, au plus proche de la réalité. Avec plus de 3,7 millions d’entrées, Deadpool comptera probablement parmi les dix meilleurs films au box-office 2016 en France (devant The Revenant et derrière… Les Tuche 2... soupirs). Un film de super-héros de plus du même acabit que Avengers, X-Men ou Spider-Man ? Ou un délire comique de la trempe des plus drolatiques comédies de Judd Apatow et consorts ?

Avec plus de 3,7 millions d’entrées, Deadpool comptera probablement parmi les dix meilleurs films au box-office 2016 en France (devant The Revenant et derrière… Les Tuche 2... soupirs). Un film de super-héros de plus du même acabit que Avengers, X-Men ou Spider-Man ? Ou un délire comique de la trempe des plus drolatiques comédies de Judd Apatow et consorts ? La bande-annonce de Saint Amour ne m’avait pas mis l’eau – ni le vin – à la bouche. J’aurais dû me fier à mon premier sentiment tant ce film franchouillard ressemble à ce qu’il annonce.

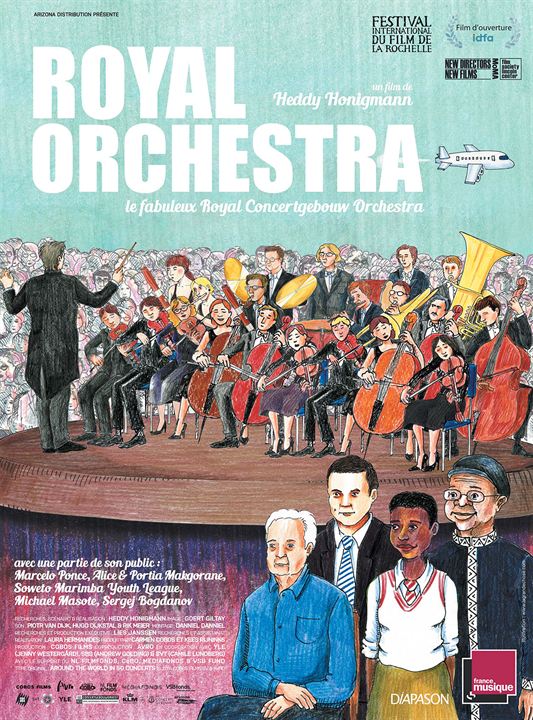

La bande-annonce de Saint Amour ne m’avait pas mis l’eau – ni le vin – à la bouche. J’aurais dû me fier à mon premier sentiment tant ce film franchouillard ressemble à ce qu’il annonce. Un orchestre symphonique constitue un fascinant objet d’étude sociologique. Étonnamment, le cinéma documentaire ne s’en est pas emparé. Si Frederick Wiseman a installé sa caméra à l’école de danse de l’Opéra de Paris (2009), avant de l’installer au Crazy Horse, à Berkeley ou à la National Gallery , l’immense documentariste américain – qui n’a jamais été aussi productif qu’à quatre-vingts ans passés – ne s’est jamais intéressé à un orchestre.

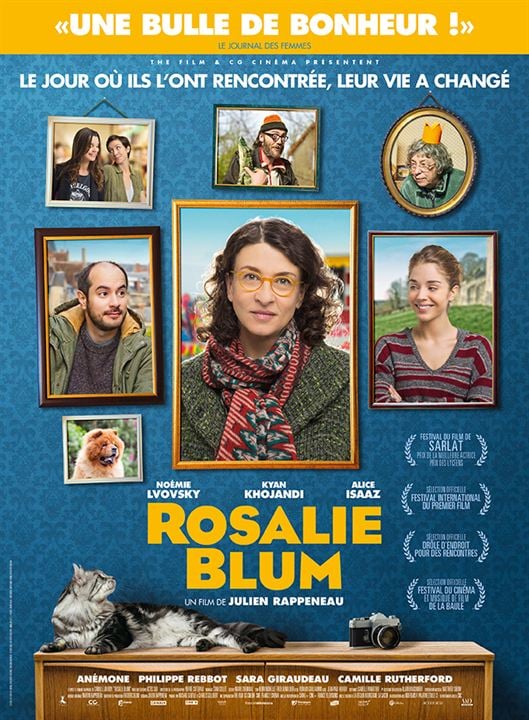

Un orchestre symphonique constitue un fascinant objet d’étude sociologique. Étonnamment, le cinéma documentaire ne s’en est pas emparé. Si Frederick Wiseman a installé sa caméra à l’école de danse de l’Opéra de Paris (2009), avant de l’installer au Crazy Horse, à Berkeley ou à la National Gallery , l’immense documentariste américain – qui n’a jamais été aussi productif qu’à quatre-vingts ans passés – ne s’est jamais intéressé à un orchestre. Dans la famille Rappeneau, je demande le fils. Tout le monde connaît Jean-Paul Rappeneau et ses films qui dessinent, depuis cinquante ans, une filmographie aussi laconique qu’élégante : Les Mariés de l’an II (1971), Le Sauvage (1975), Cyrano de Bergerac (1990). Pas facile de faire carrière au cinéma quand son père y occupe une place si prestigieuse. Julien s’y emploie pourtant. Scénariste reconnu (Largo Winch, Cloclo, Zulu), il passe pour la première fois derrière la caméra.

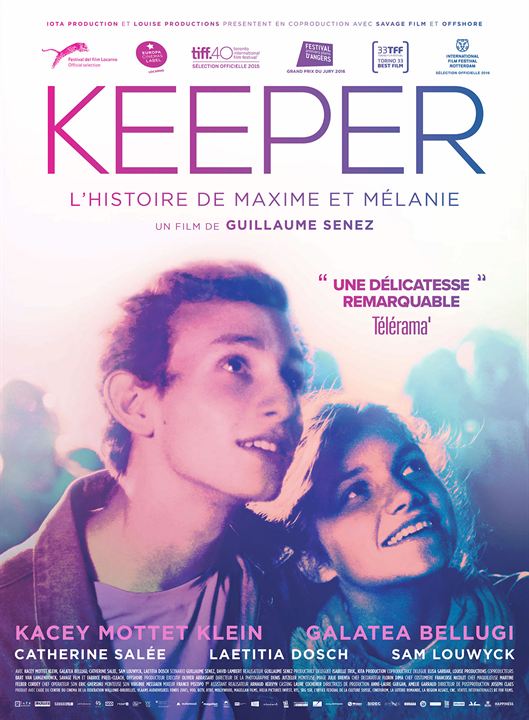

Dans la famille Rappeneau, je demande le fils. Tout le monde connaît Jean-Paul Rappeneau et ses films qui dessinent, depuis cinquante ans, une filmographie aussi laconique qu’élégante : Les Mariés de l’an II (1971), Le Sauvage (1975), Cyrano de Bergerac (1990). Pas facile de faire carrière au cinéma quand son père y occupe une place si prestigieuse. Julien s’y emploie pourtant. Scénariste reconnu (Largo Winch, Cloclo, Zulu), il passe pour la première fois derrière la caméra. Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera.

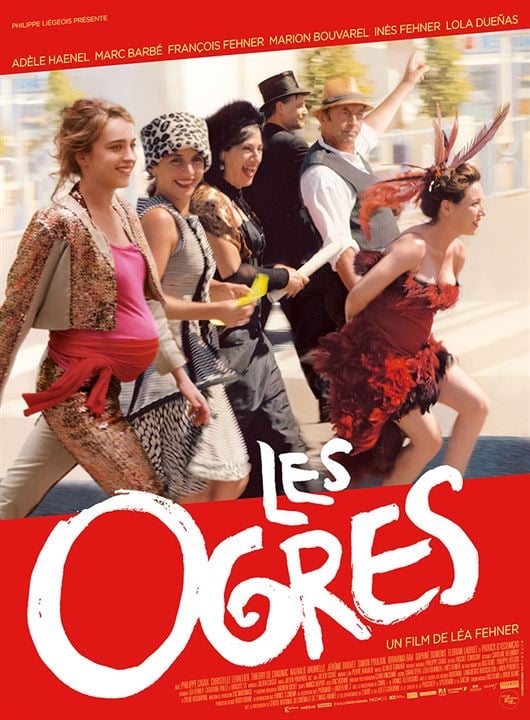

Maxime et Mélanie ont quinze ans. Ils s’aiment. Mélanie tombe enceinte. Gardera ? Gardera pas ? Le titre, pas très heureux, nous met sur la piste. Et on se doute que si Mélanie avortait,le film tournerait court. Donc, même si la décision n’intervient qu’au mitan du film, elle le garde. Vous pensez que je viens de vous gâcher le suspense ? Vous vous trompez. Car la fin du film, étonnante et inéluctable, vous scotchera. Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé.

Quel film ! deux heures vingt-quatre ! Rien de moins ! Un film inclassable. Ni intello ni vulgaire. Mi-documentaire mi-fiction. Qui décrit une troupe de théâtre ambulant, jouant Tchekhov. Mais dont la création artistique n’est pas l’objet. Plutôt la vie. La vie de chacun des membres de la troupe. Son directeur tyrannique. Sa femme humiliée mais aimante. Sa fille en quête d’émancipation. Une ancienne maîtresse amoureuse. Un acteur qui ne parvient pas à faire le deuil de son fils. une femme qui attend un bébé. Notre époque est à l’ironie. Il ne faut rien prendre au sérieux, sauf à passer pour un barbon sentencieux. Il ne faut rien présenter sans l’agrémenter d’un trait d’humour, sauf à passer pour un pisse-vinaigre.

Notre époque est à l’ironie. Il ne faut rien prendre au sérieux, sauf à passer pour un barbon sentencieux. Il ne faut rien présenter sans l’agrémenter d’un trait d’humour, sauf à passer pour un pisse-vinaigre.