Belles Familles aurait pu être tourné dans les années 80. C’est ce qui en fait le charme. C’est ce qui en constitue la limite.

Belles Familles aurait pu être tourné dans les années 80. C’est ce qui en fait le charme. C’est ce qui en constitue la limite.

À quatre-vingts ans passés, Rappeneau n’a rien perdu de sa fougue. Il filme à sauts et à gambades. Délaissant les films en costumes qui ont fait son succès (Les Mariés de l’an II, Cyrano de Bergerac), il peint une famille française qui se dispute autour d’un héritage. Le sujet est grave : le père a abandonné sa femme et ses enfants pour refaire sa vie. Mais le film n’a rien de tragique. Rappeneau louche vers Courteline plutôt que vers Racine.

Et c’est bien là que le bât blesse. Le vaudeville, aussi talentueusement tourné soit-il, reste toujours du vaudeville. Si la scène finale, dans une abbaye gothique une nuit de festival, est un bijou de mise en scène, elle n’en constitue pas moins l’épilogue prévisible et moralisateur d’un drame pas assez grave pour émouvoir, d’une comédie pas assez drôle pour divertir.

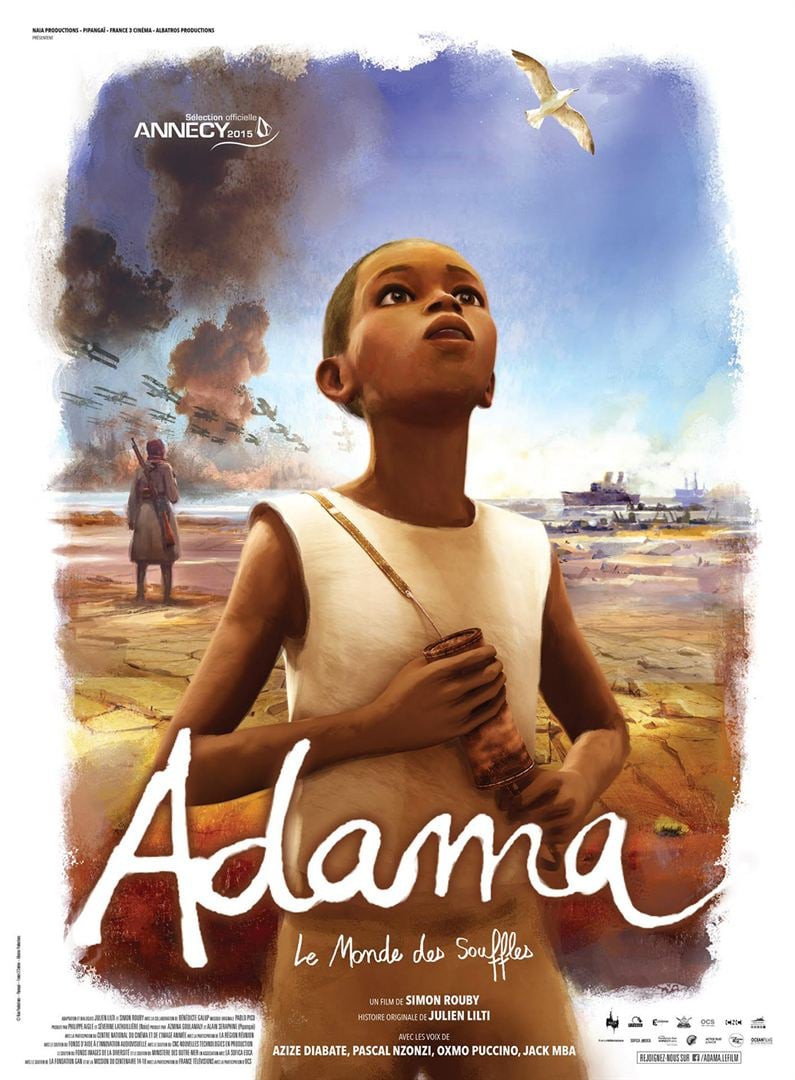

Longtemps ignorée, la « force noire » est aujourd’hui mise à toutes les sauces. On débat à l’infini sur la contribution des tirailleurs sénégalais – qui n’étaient pas tous, loin de là, sénégalais – à la victoire alliée en 1918. Mais l’important est ailleurs : l’enrôlement de ces soldats noirs a mis en contact des populations qui ne se connaissaient pas. Des Blancs qui avaient des Noirs une image exotique et fantasmée ; des Noirs qui ne connaissaient des Blancs qu’en situation coloniale et eurent tôt fait de les désacraliser en combattant dans les mêmes tranchées.

Longtemps ignorée, la « force noire » est aujourd’hui mise à toutes les sauces. On débat à l’infini sur la contribution des tirailleurs sénégalais – qui n’étaient pas tous, loin de là, sénégalais – à la victoire alliée en 1918. Mais l’important est ailleurs : l’enrôlement de ces soldats noirs a mis en contact des populations qui ne se connaissaient pas. Des Blancs qui avaient des Noirs une image exotique et fantasmée ; des Noirs qui ne connaissaient des Blancs qu’en situation coloniale et eurent tôt fait de les désacraliser en combattant dans les mêmes tranchées. Le 8 novembre 1939, un menuisier allemand a failli assassiner Hitler à Munich. Georg Elser agissait sans complice. En eût-il cherché, il n’en aurait pas trouvé, comme il le concède lucidement, tant l’Allemagne nazie était à l’époque subjuguée par son maître. Mais l’isolement de Elser, loin de rendre dérisoire sa tentative, en fait sa grandeur. Son acte, c’est le sursaut irréductible de l’Homme contre la barbarie.

Le 8 novembre 1939, un menuisier allemand a failli assassiner Hitler à Munich. Georg Elser agissait sans complice. En eût-il cherché, il n’en aurait pas trouvé, comme il le concède lucidement, tant l’Allemagne nazie était à l’époque subjuguée par son maître. Mais l’isolement de Elser, loin de rendre dérisoire sa tentative, en fait sa grandeur. Son acte, c’est le sursaut irréductible de l’Homme contre la barbarie. Seul sur Mars nous parle de l’Amérique (I) mais d’une Amérique qui change (II)

Seul sur Mars nous parle de l’Amérique (I) mais d’une Amérique qui change (II) Les critiques n’ont pas épargné le film de Maïwenn : trop impudique, trop hystérique, trop tout. Je n’y souscris pas. J’ai été touché. Maïwenn n’esthétise pas. Elle ne fictionnalise pas. Elle filme cash.

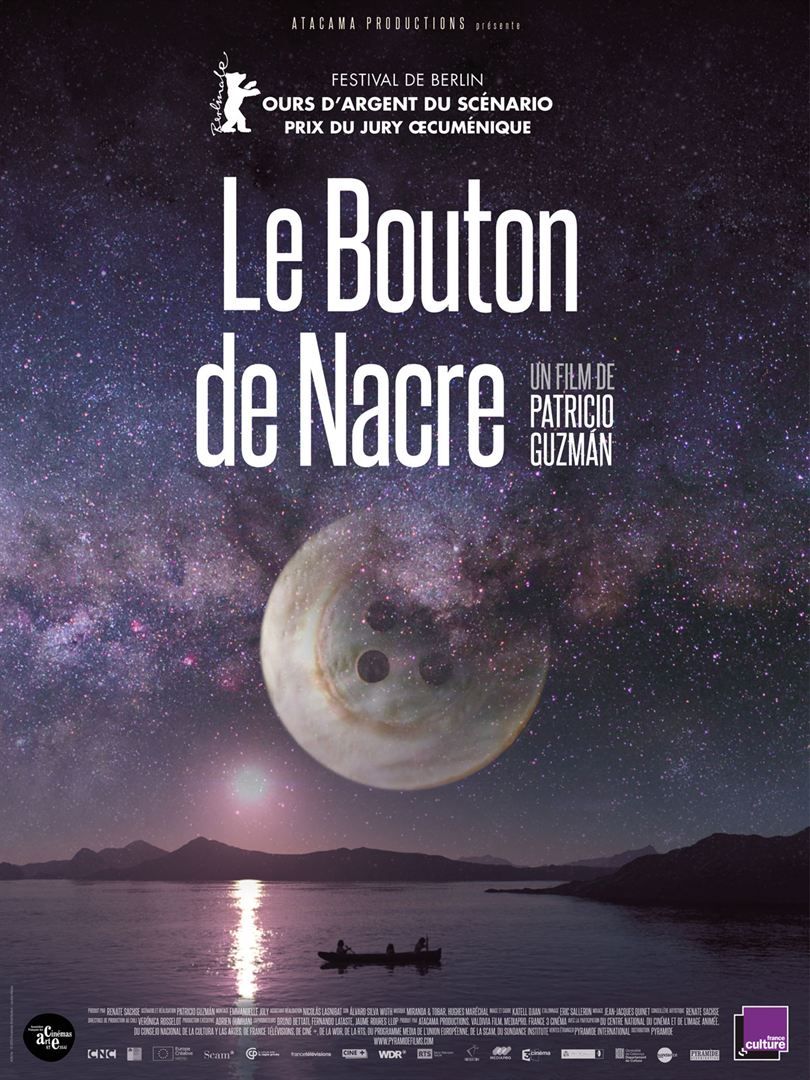

Les critiques n’ont pas épargné le film de Maïwenn : trop impudique, trop hystérique, trop tout. Je n’y souscris pas. J’ai été touché. Maïwenn n’esthétise pas. Elle ne fictionnalise pas. Elle filme cash. Le bouton de nacre, c’est le prix payé par l’explorateur anglais Fitzroy pour convaincre un Indien de Patagonie, sitôt surnommé Jimmy Button, de le suivre à Londres au début du dix-neuvième siècle. C’est aussi le minuscule vestige laissé par une victime de la dictature pinochetiste jetée à la mer du haut d’un hélicoptère : un bouton de nacre est retrouvé au fond des océans sur le rail qui lestait son corps.

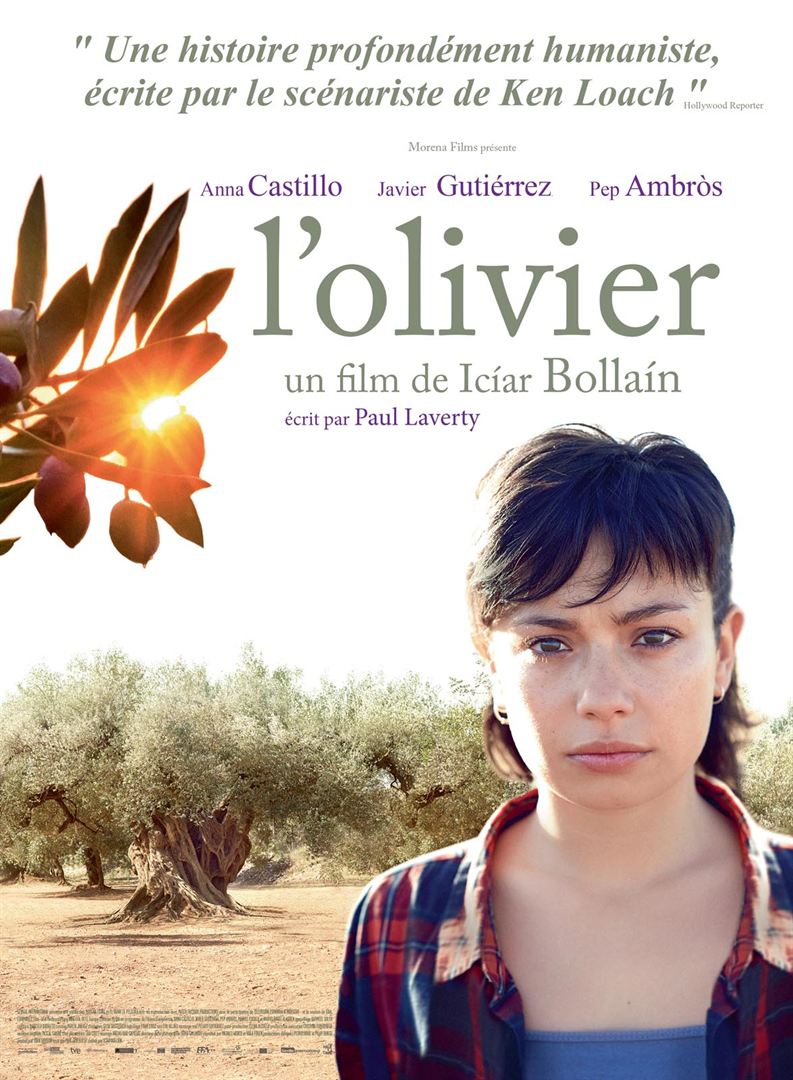

Le bouton de nacre, c’est le prix payé par l’explorateur anglais Fitzroy pour convaincre un Indien de Patagonie, sitôt surnommé Jimmy Button, de le suivre à Londres au début du dix-neuvième siècle. C’est aussi le minuscule vestige laissé par une victime de la dictature pinochetiste jetée à la mer du haut d’un hélicoptère : un bouton de nacre est retrouvé au fond des océans sur le rail qui lestait son corps. Alma est très attachée à son grand-père inconsolable de la perte de l’olivier ancestral déterré par ses fils pour financer leurs projets immobiliers. Elle ira jusqu’en Allemagne pour retrouver ce symbole perdu d’une enfance heureuse.

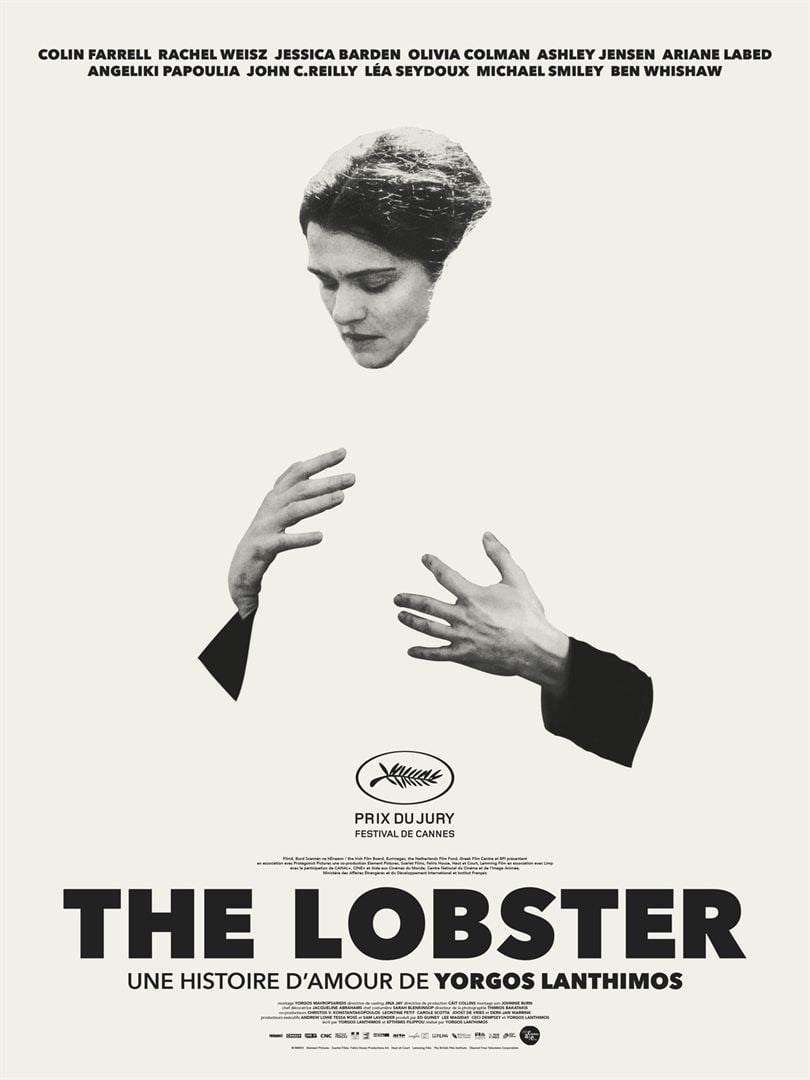

Alma est très attachée à son grand-père inconsolable de la perte de l’olivier ancestral déterré par ses fils pour financer leurs projets immobiliers. Elle ira jusqu’en Allemagne pour retrouver ce symbole perdu d’une enfance heureuse. Dans un futur doucement totalitaire, le célibat n’est plus toléré. Les divorcés et les veufs sont envoyés dans un hôtel de luxe où quarante-cinq jours leur sont laissés pour retrouver une compagne. S’ils échouent, ils seront transformés en l’animal de leur choix. Le homard, c’est l’animal dans lequel le héros, interprété par Colin Farrell, a choisi d’être réincarné.

Dans un futur doucement totalitaire, le célibat n’est plus toléré. Les divorcés et les veufs sont envoyés dans un hôtel de luxe où quarante-cinq jours leur sont laissés pour retrouver une compagne. S’ils échouent, ils seront transformés en l’animal de leur choix. Le homard, c’est l’animal dans lequel le héros, interprété par Colin Farrell, a choisi d’être réincarné. Entre Tchekhov et Candide.

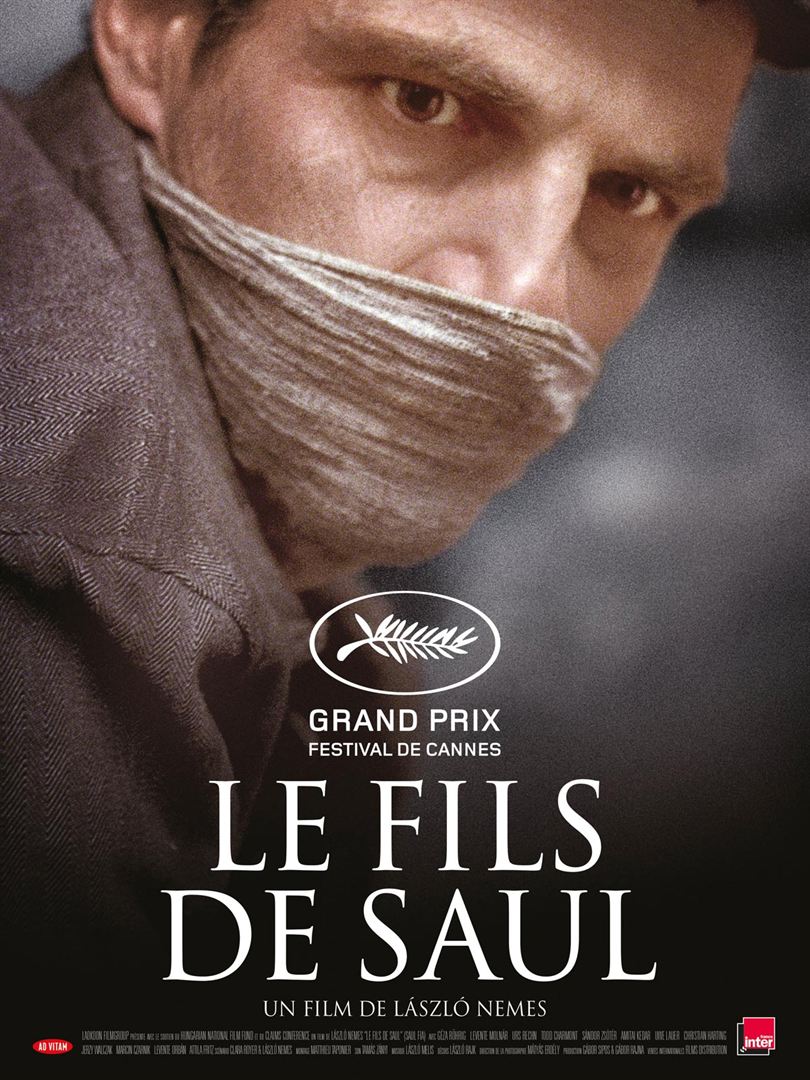

Entre Tchekhov et Candide. A-t-on le droit de représenter l’Holocauste ? Non, dit Claude Lanzmann qui s’y était lui-même refusé dans Shoah (1985) et avait vertement critiqué La Liste de Schindler lui reprochant son esthétisme et son sensationnalisme.

A-t-on le droit de représenter l’Holocauste ? Non, dit Claude Lanzmann qui s’y était lui-même refusé dans Shoah (1985) et avait vertement critiqué La Liste de Schindler lui reprochant son esthétisme et son sensationnalisme.