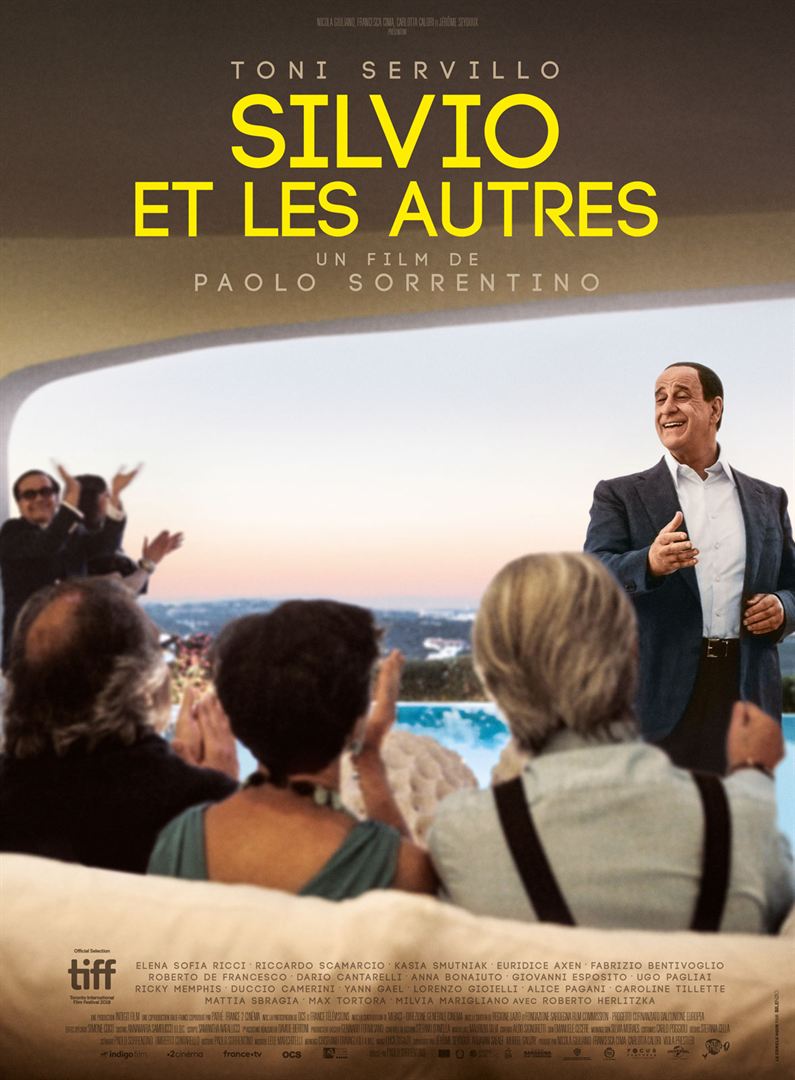

Silvio Berlusconi : satyre politique.

Silvio Berlusconi : satyre politique.

Dix ans après Il Divo, portrait sans concession de Giulio Andreotti, le fossoyeur de la démocratie chrétienne en Italie, Paolo Sorrentino se frotte au Cavaliere Berlusconi. Son film a la force de l’évidence. Que le peintre dépressif de la décadence de la société italienne, fasse le portrait de l’homme qui, pendant vingt années, en a vampirisé la vie politique allait de soi. Le film, d’une durée exceptionnelle, devait sortir en deux violets et être projeté à Cannes. Il arrive sur les écrans six mois plus tard et en un seul.

Les fans inconditionnels de Sorrentino, ceux qui tiennent – et ils sont nombreux – La Grande Bellezza comme l’un des meilleurs films de la décennie ne seront pas déçus. Comme dans son chef d’œuvre, Sorrentino signe un film outrancier, excessif, débordant, grave et drôle à la fois, lesté d’images folles et d’embardées poétiques, d’une obésité (deux heures et vingt cinq minutes) assumée.

Comme dans La Grande Bellezza, Toni Servillo, l’acteur fétiche de Sorrentino, y tient le rôle principal, outrageusement grimé pour donner du Président du Conseil un portrait plus vrai que nature.

Mais le lyrisme crépusculaire de Sorrentino et le jeu époustouflant de Servillo sont les seules qualités d’un film dont il est plus facile d’énumérer les défauts que les atouts.

Le premier est que le modernisme sans âme d’une splendide résidence sarde en bord de mer dont Silvio et les autres ne sort guère n’a pas la beauté élégiaque des ruines romaines qui servaient de décor à La Grande Bellezza.

Le deuxième est que le scénario fait du surplace, dont on ne sait quel fil il tire : l’histoire de la fausse retraite du Cavaliere puis de son retour au pouvoir ou bien celle d’un jeune arriviste (Riccardo Scamarcio gueule d’ange aux yeux bleus dans Romanzo Criminale et Dalida) qui cherche à approcher le Caïman en faisant parader une brochette de jolies filles dénudées dans la villa qui fait face à la sienne.

Le troisième est, sans vouloir être plus bégueule que je ne le suis, le malaise que fait naître, dès la bande-annonce, l’esthétique clipesque du film, ses longs travelings sur des hordes de mannequins en monokini prenant des poses lascives dans des piscines à débordement. On a compris qu’il s’agit de dépeindre les soirées bunga bunga de l’ogre milanais, la luxure dans laquelle il se complaisait et où il a rabaissé le débat politique. Mais il y a dans la façon de les filmer, dans la manière de les multiplier tout au long de ce film interminable, une complaisance qui dérange. On pourra à raison m’opposer le beau personnage de Veronica (Elena Sofia Ricci), l’épouse bafouée dont les humiliations à répétition n’entament pas la force de caractère. Mais elle ne fait pas le poids face aux foules de bimbos épilées, putes et soumises, qui peuplent le film.

Le dernier – mais la critique peut se retourner en compliment – est l’ambiguïté dans laquelle, finalement, Berlusconi demeure. À la fin du film, il se révèle pathétiquement le plus humain, le plus « vrai » des personnages qui hantent cette galerie de bouffons. Silvio et les autres, loin d’être un portrait à charge du Cavaliere, est plus complexe qu’il n’y paraît : il s’agit tout compte fait, à travers le portrait d’un homme, du portrait d’un pays qui décline en faisant la fête, qui vieillit en gobant du MDMA, qui s’étiole à force d’implants capillaires.

La belle Saltanat doit quitter la ferme familiale après que son père couvert de dettes s’y est donné la mort. Sur les conseils de sa mère malade, elle part en ville se placer sous la protection de son oncle. Kuandyk, fort comme un Turc, l’aime en silence et l’accompagne.

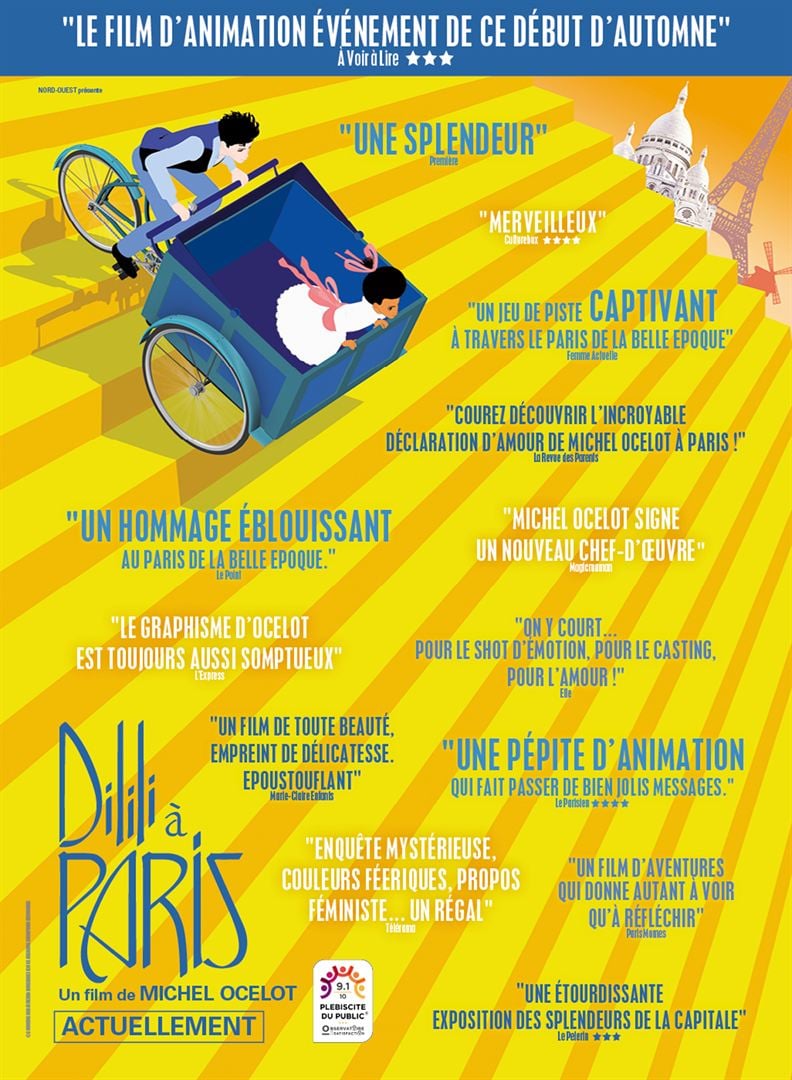

La belle Saltanat doit quitter la ferme familiale après que son père couvert de dettes s’y est donné la mort. Sur les conseils de sa mère malade, elle part en ville se placer sous la protection de son oncle. Kuandyk, fort comme un Turc, l’aime en silence et l’accompagne. Dilili, une jeune Kanake, arpente le Paris de la Belle époque dans le triporteur d’Orel, un jeune et beau livreur. Le duo est à la recherche des Mal-Maîtres, une organisation malfaisante qui kidnappe les petites filles. Leur chemin croisera celui de Louise Michel – dont Dilili fut l’élève en Nouvelle-Calédonie – de la cantatrice Emma Calvé, de Sarah Bernhardt, de Marie Curie, de Louis Pasteur, d’Erik Satie, de Toulouse-Lautrec, de Rodin, de Marcel Proust et de tant d’autres…

Dilili, une jeune Kanake, arpente le Paris de la Belle époque dans le triporteur d’Orel, un jeune et beau livreur. Le duo est à la recherche des Mal-Maîtres, une organisation malfaisante qui kidnappe les petites filles. Leur chemin croisera celui de Louise Michel – dont Dilili fut l’élève en Nouvelle-Calédonie – de la cantatrice Emma Calvé, de Sarah Bernhardt, de Marie Curie, de Louis Pasteur, d’Erik Satie, de Toulouse-Lautrec, de Rodin, de Marcel Proust et de tant d’autres… Dans la Pologne communiste de l’immédiat après-guerre, Wiktor (Tomasz Kot) est chargé de rassembler les trésors de la musique populaire et de créer une troupe folklorique. Il fait à cette occasion la rencontre de Zula (Joanna Kulig), une jeune femme récemment sortie de prison après avoir tenté de tuer son père. Entre le chef d’orchestre et la jeune femme, la passion éclate. Le couple vivra pendant une quinzaine d’années, de part et d’autre du Rideau de fer, une relation contrariée par les aléas de l’Histoire.

Dans la Pologne communiste de l’immédiat après-guerre, Wiktor (Tomasz Kot) est chargé de rassembler les trésors de la musique populaire et de créer une troupe folklorique. Il fait à cette occasion la rencontre de Zula (Joanna Kulig), une jeune femme récemment sortie de prison après avoir tenté de tuer son père. Entre le chef d’orchestre et la jeune femme, la passion éclate. Le couple vivra pendant une quinzaine d’années, de part et d’autre du Rideau de fer, une relation contrariée par les aléas de l’Histoire. Olivier (Romain Duris) a la vie d’un Français qui se lève tôt. Il travaille dans un grand groupe de vente à distance et y montre, en qualité de représentant syndical, un engagement sans faille pour défendre les intérêts de ses camarades. Sa vie de famille, auprès de Laura et de leurs deux enfants, Eliott et Rose, semble sans nuage.

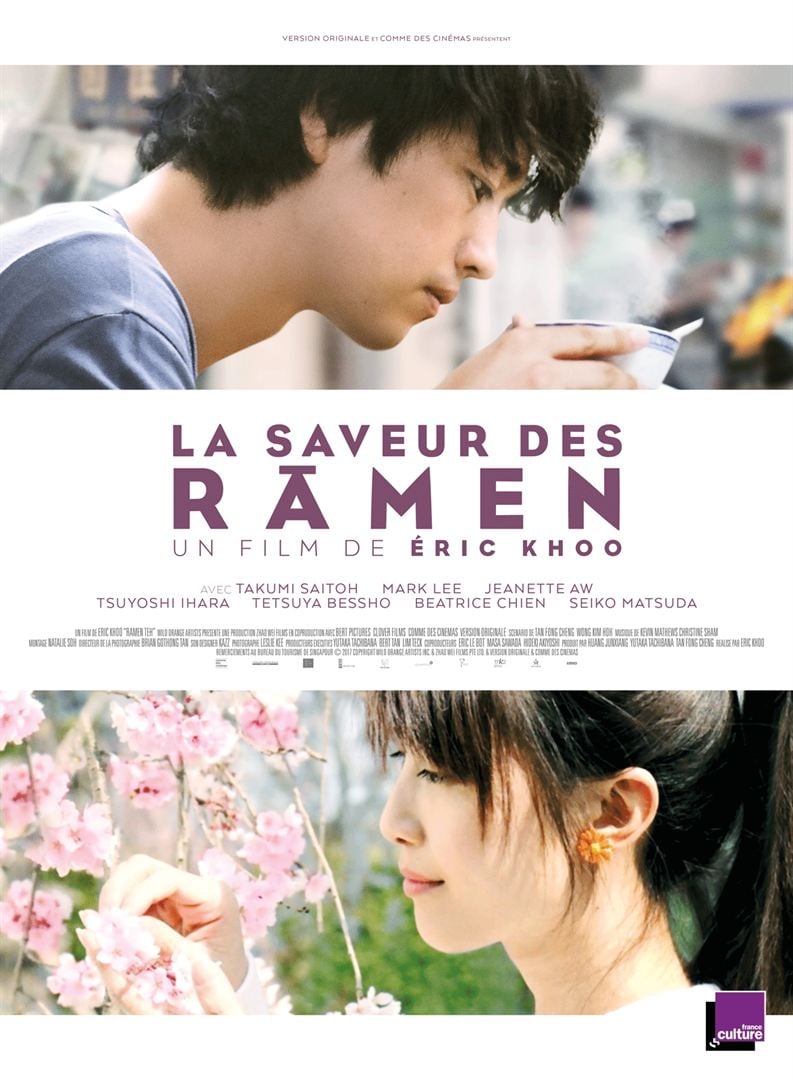

Olivier (Romain Duris) a la vie d’un Français qui se lève tôt. Il travaille dans un grand groupe de vente à distance et y montre, en qualité de représentant syndical, un engagement sans faille pour défendre les intérêts de ses camarades. Sa vie de famille, auprès de Laura et de leurs deux enfants, Eliott et Rose, semble sans nuage. Le père de Masato vient de mourir. Depuis la mort de sa femme, il s’était muré dans le silence. Il tenait un restaurant de ramen au Japon. Son fils travaillait avec lui.

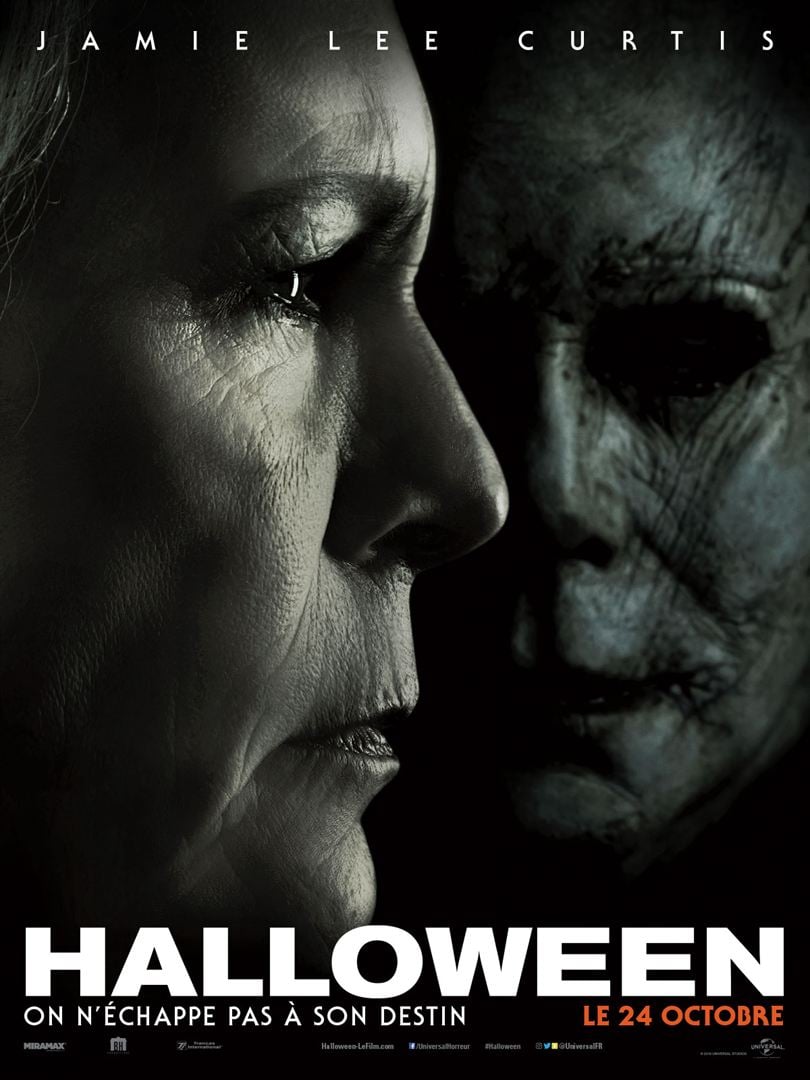

Le père de Masato vient de mourir. Depuis la mort de sa femme, il s’était muré dans le silence. Il tenait un restaurant de ramen au Japon. Son fils travaillait avec lui. Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode.

Quarante ans ont passé depuis la nuit d’Halloween où Michael Myers, un dangereux psychopathe échappé de l’hôpital psychiatrique où il était soigné depuis qu’il avait assassiné, à six ans seulement, sa propre sœur, a tenté d’assassiner Laurie Strode. Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne.

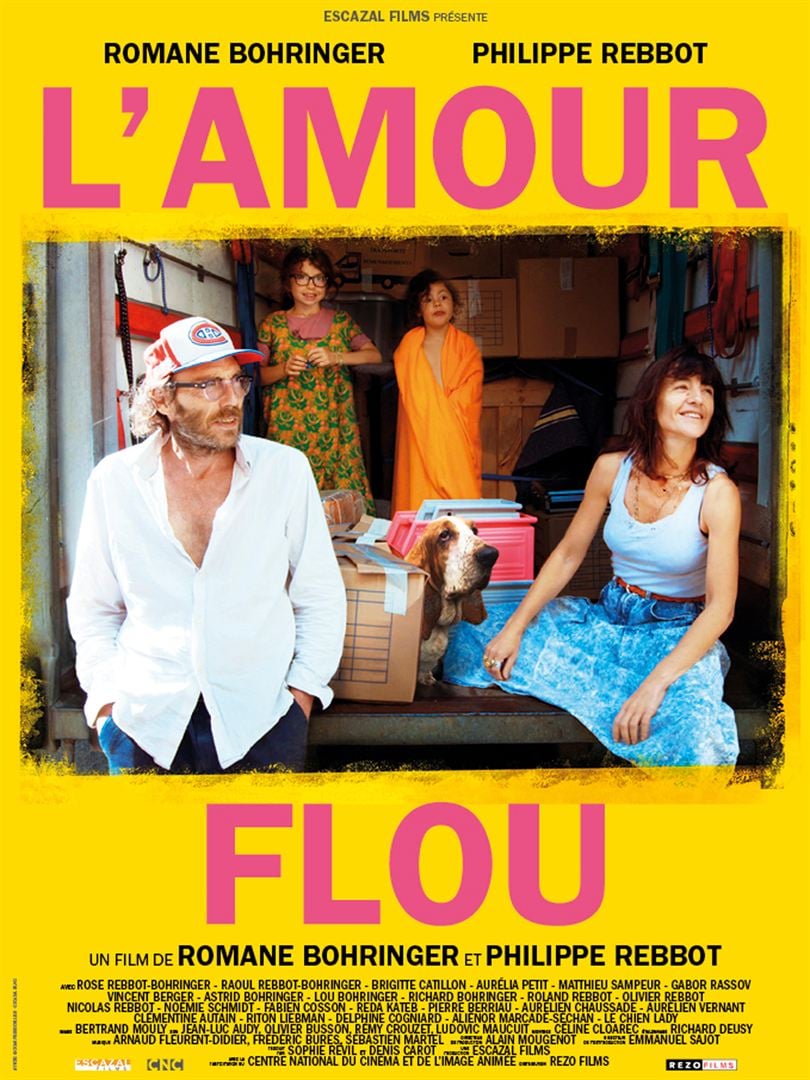

Bertrand (Mathieu Amalric), Laurent (Guillaume Canet), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade) et Thierry (Philippe Katerine) ont plusieurs points en commun : ils sont quadragénaires, dépressifs, bedonnants et… pratiquent la natation synchronisée sous la direction de Delphine (Virginie Efira), une ancienne championne. Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants.

Philippe Rebbot et Romane Bohringer se sont aimés et ne s’aiment plus. Les deux acteurs ont vécu ensemble pendant dix ans et ont fait deux enfants, Rose et Raoul. Mais le désamour est venu et la séparation semble inéluctable. Mais les deux parents n’arrivent pas à se séparer de leurs enfants et imaginent une solution immobilière innovante pour se quitter sans s’en éloigner : vivre dans deux appartements aux entrées distinctes, reliées entre eux par la chambre des enfants. L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.

L’homme derrière la légende. Neil Armstrong, on le sait, est le premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969. First Man raconte son histoire.