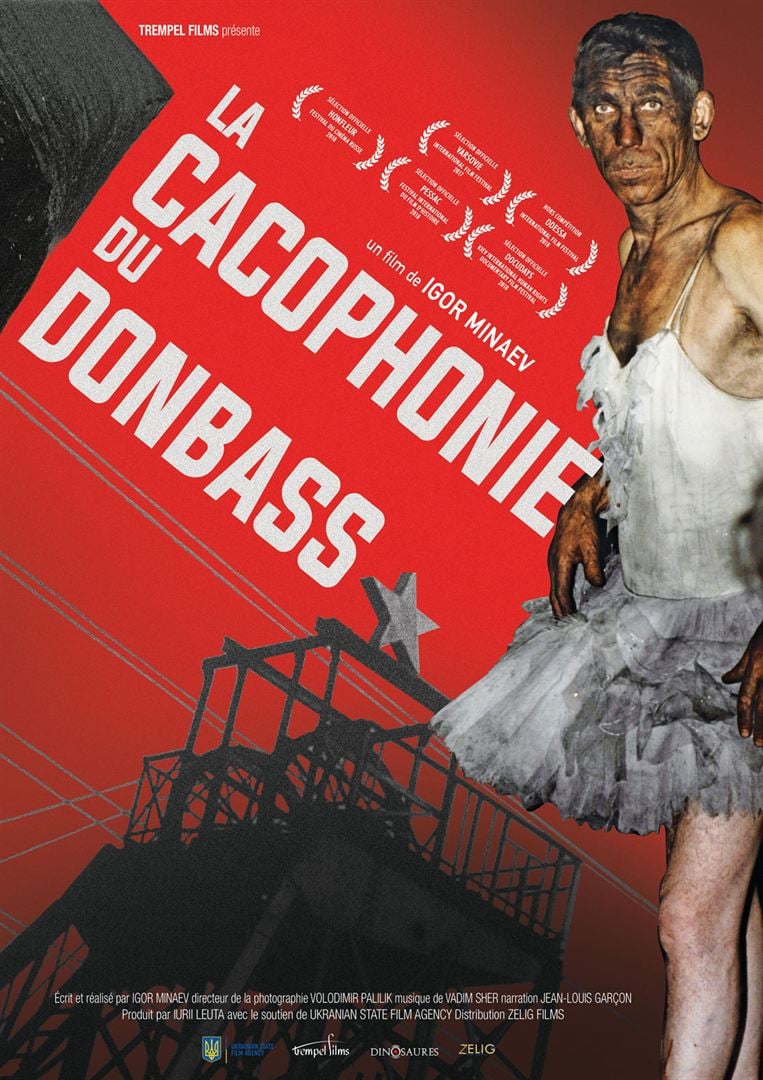

La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov.

La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov.

Mais derrière le mythe stakhanoviste, la réalité était tout autre.

Le réalisateur ukrainien Igor Minaïev montre l’envers du décor. Il documente les terribles conditions de vie qui prévalaient dans cette région qui bascula en 2013 dans la guerre civile.

Son court documentaire (une heure et deux minutes seulement) traite deux sujets en un. Le premier est sans doute le plus intéressant : il s’agit de montrer comment la propagande soviétique a fait du Donbass une vitrine du communisme. Les images d’archives dénichées par le réalisateur sont édifiantes. La réalité était bien plus triste, marquée par la pauvreté, l’alcoolisme, les accidents de travail.

Le second est plus actuel. Le documentaire raconte la guerre civile de 2013-2014 qui ensanglanta la région. Dans un long témoignage, une femme, la cinquantaine, raconte comment, suspectée de sympathies pro-ukrainiennes, elle a été violentée par les milices pro-russes et conspuée par une foule ivre de haine.

La même scène figure dans la fiction de Sergueï Loznitsa Donbass sortie l’automne dernier. On y voyait une douzaine de moments clés de la guerre, tous aussi traumatisants les uns que les autres. La charge était lourde, parfois pachydermique, qui dénonçait la violence des séparatistes. Mais le résultat était autrement convaincant que cette Cacophonie du Donbass, qui cherche, contre toute logique, à identifier une généalogie entre la mystification soviétique et la guerre civile contemporaine.

La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron.

La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron. Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober.

Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober. Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites.

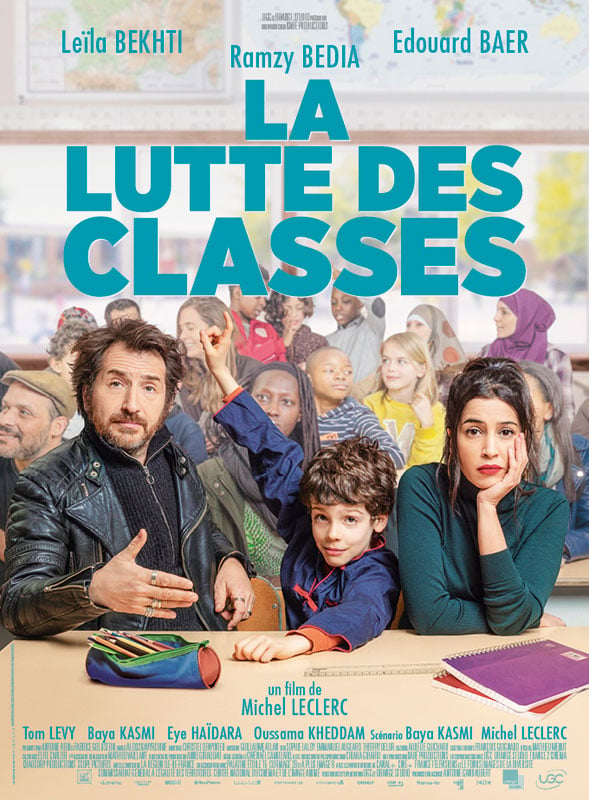

Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites. Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats.

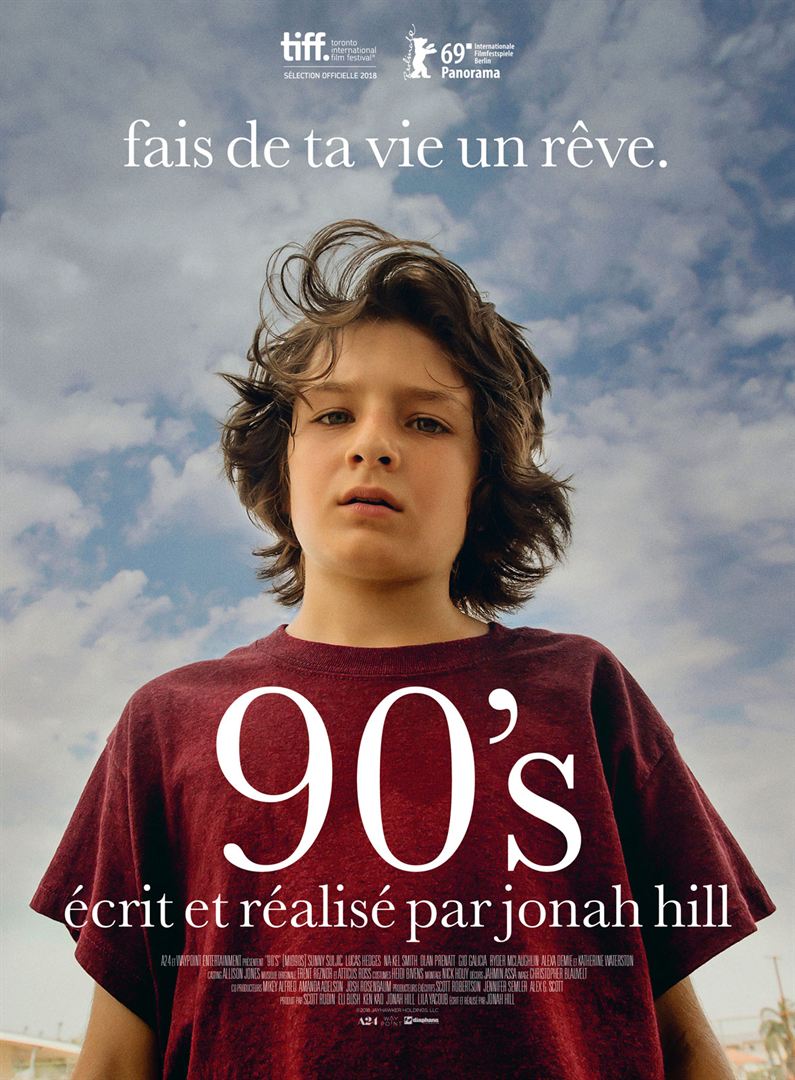

Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats. À Los Angeles, au milieu des années quatre-vingt-dix, Stevie, treize ans, n’est plus tout à fait un enfant, pas encore un adolescent. Coincé entre une mère célibataire et un grand frère violent, il se rapproche d’une bande de quatre skateurs : Ray, grand frère de substitution, Fuckshit, bogosse et déconneur, Ruben, enfant battu, et Fourth Grade, l’œil vissé derrière sa caméra vidéo.

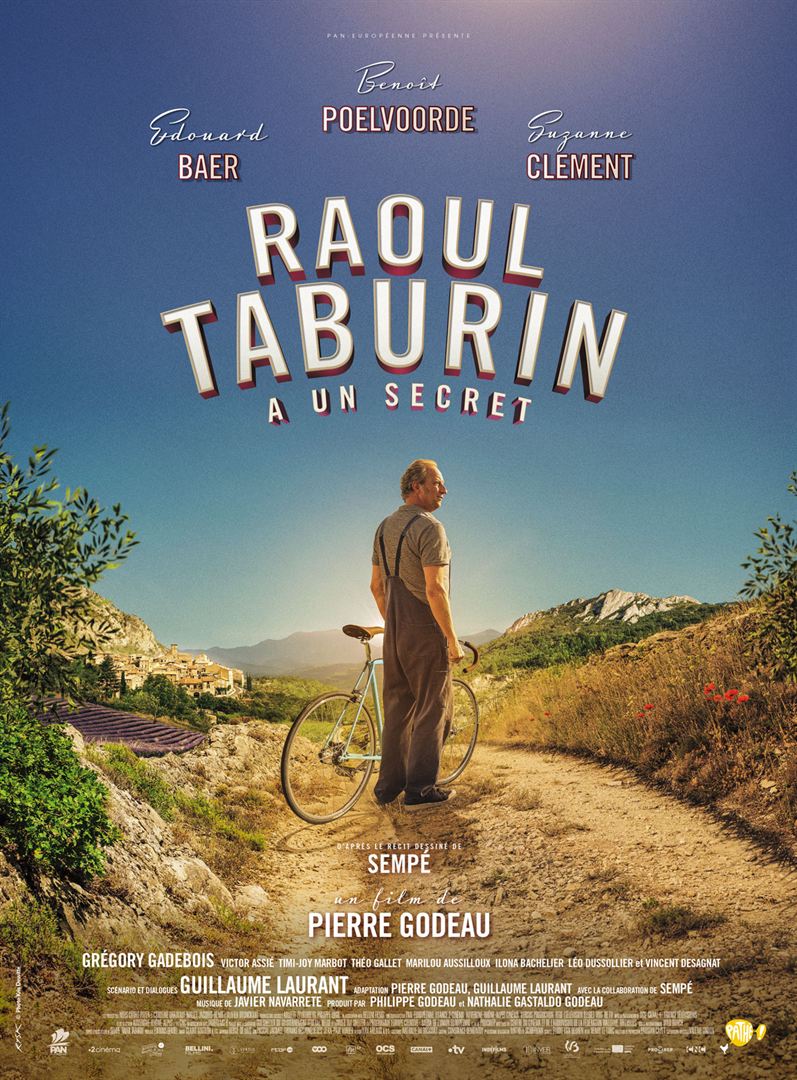

À Los Angeles, au milieu des années quatre-vingt-dix, Stevie, treize ans, n’est plus tout à fait un enfant, pas encore un adolescent. Coincé entre une mère célibataire et un grand frère violent, il se rapproche d’une bande de quatre skateurs : Ray, grand frère de substitution, Fuckshit, bogosse et déconneur, Ruben, enfant battu, et Fourth Grade, l’œil vissé derrière sa caméra vidéo. Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde) est réparateur de vélos à Saint-Céron. Il est si doué dans son travail qu’on ne dit plus un vélo mais un « taburin ». Mais, depuis sa prime enfance, il cache un inavouable secret : il ne sait pas monter à vélo. Il a réussi à le dissimuler à son père (Grégory Gadebois), à une première fiancée puis à Madeleine (Aurore Clément).

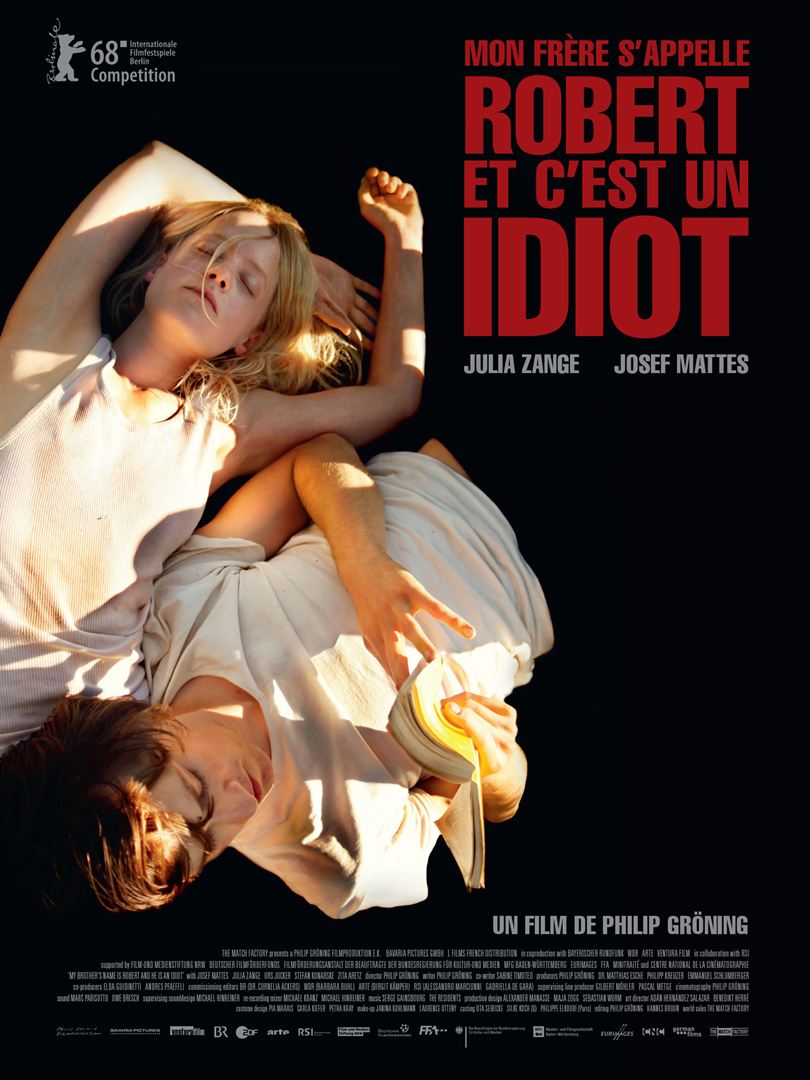

Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde) est réparateur de vélos à Saint-Céron. Il est si doué dans son travail qu’on ne dit plus un vélo mais un « taburin ». Mais, depuis sa prime enfance, il cache un inavouable secret : il ne sait pas monter à vélo. Il a réussi à le dissimuler à son père (Grégory Gadebois), à une première fiancée puis à Madeleine (Aurore Clément). Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent.

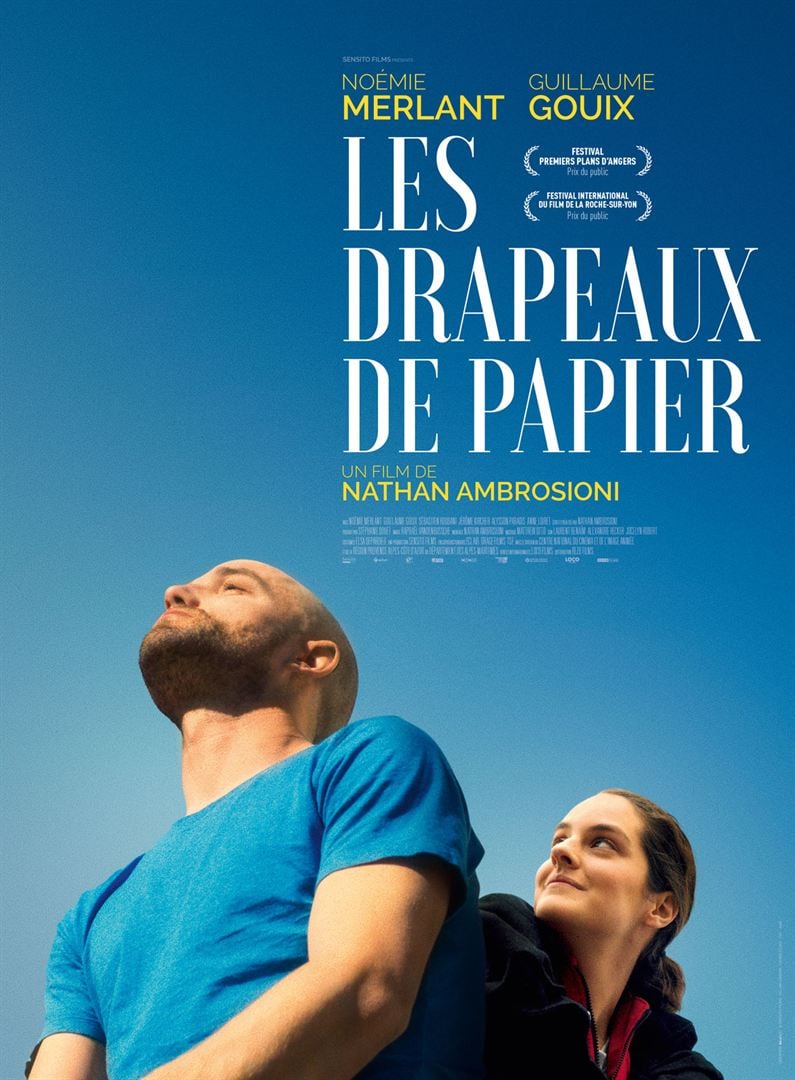

Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent. Vincent (Guillaume Gouix, incroyable de rage rentrée) a trente ans. Il n’a guère connu que la prison où il a été incarcéré après une adolescence violente et d’où il vient d’être libéré après avoir purgé une peine de douze ans. Sans formation, sans travail, sans argent, il n’a d’autre solution que de demander à sa sœur cadette de l’héberger.

Vincent (Guillaume Gouix, incroyable de rage rentrée) a trente ans. Il n’a guère connu que la prison où il a été incarcéré après une adolescence violente et d’où il vient d’être libéré après avoir purgé une peine de douze ans. Sans formation, sans travail, sans argent, il n’a d’autre solution que de demander à sa sœur cadette de l’héberger. La genèse du sentiment amoureux vu à travers les premiers émois de trois adolescents. Élève fort en gueule dans un pensionnat pour garçons, Guillaume tombe secrètement amoureux de son meilleur ami. Sa demie soeur Charlotte prend au mot son copain en s’essayant à l’amour libre. De quelques années plus jeune, Félix tombe amoureux de Béatrice lors d’une colonie de vacances.

La genèse du sentiment amoureux vu à travers les premiers émois de trois adolescents. Élève fort en gueule dans un pensionnat pour garçons, Guillaume tombe secrètement amoureux de son meilleur ami. Sa demie soeur Charlotte prend au mot son copain en s’essayant à l’amour libre. De quelques années plus jeune, Félix tombe amoureux de Béatrice lors d’une colonie de vacances.