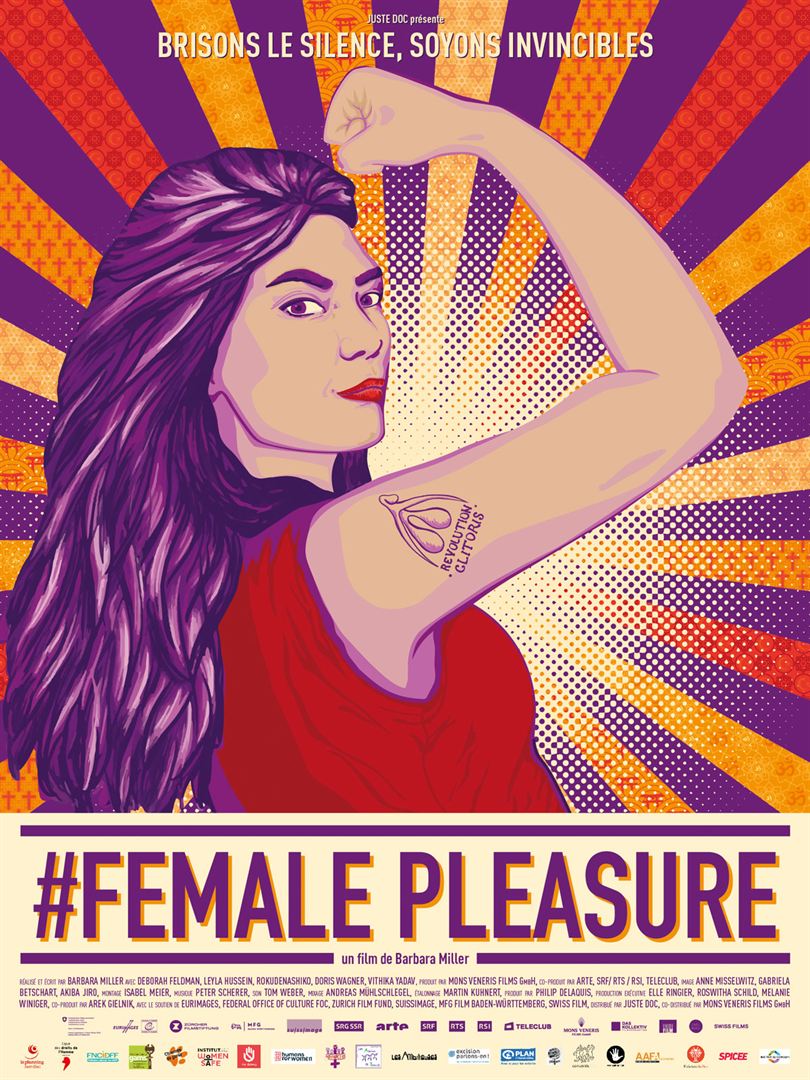

#Female Pleasure brosse cinq portraits de femmes.

Deborah Feldman a dénoncé l’éducation ultra-orthodoxe qu’elle a reçue dans la communauté juive hassidique de Brooklyn.

Vithika Yadav a créé l’ONG Love Matters qui rend compte des violences sexuelles dont les femmes sont victimes en Inde et promeut des relations entre les sexes plus consensuelles.

Née en Somalie, aujourd’hui installée en Angleterre, Leyla Hussein mène campagne contre les mutilations génitales féminines.

Rokudenashiko est une artiste plasticienne japonaise dont le travail vise à casser le tabou de la représentation du sexe féminin. On la suit durant le procès qui lui est intenté pour obscénité.

Doris Wagner est une ex-moniale allemande qui a quitté les ordres après avoir été violée par son supérieur.

On se tromperait en allant voir #Female Pleasure pour percer – enfin – les mystères de l’orgasme féminin [Laissant entendre que ce film s’adresse aux hommes, la phrase que je viens d’écrire est scandaleusement genrée, me fait remarquer une femme qui m’est proche, qui dénonce pour faire bonne mesure l’emploi du verbe « percer » lequel fait peser le soupçon d’un fantasme de viol]. Il s’agit en revanche, à travers ces cinq portraits de femme, de faire un tour du monde du féminisme et de ses combats.

La caméra de la Suissesse Barbara Muller est bien sage qui filme tour à tour, par courtes séquences de cinq minutes, chacune de ces quadragénaires. Son documentaire montre cinq combats menés par cinq femmes de cultures et d’origines différentes. Elles se battent toutes à leur façon contre la religion, donnant à #Female Pleasure un parfum nettement anti-clérical. On pourrait le critiquer en contestant que le féminisme se réduise à ce seul combat. On pourra au contraire invoquer que, quelle que soit la latitude, il n’y a guère de religions qui ne reproduisent les schémas patriarcaux et n’infériorisent les femmes.

Sans doute les cinq combats ainsi décrits ne sont-ils pas sans lien. Chacune des héroïnes se bat pour la cause des femmes. Il existe clairement, pour utiliser une expression à la mode, une « convergence des luttes ». Mais le documentaire trop kaléidoscopique nous frustre d’une approche plus synthétique.

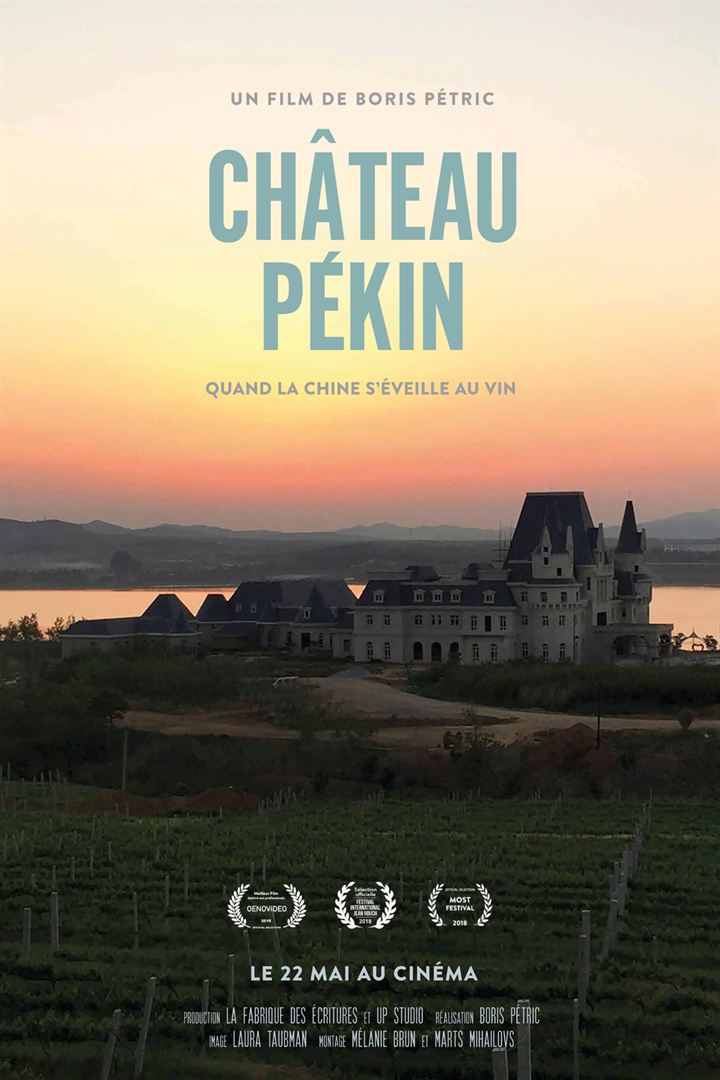

Quand la Chine s’éveillera… elle boira du vin et en produira. À travers trois personnages – un jeune sommelier hongkongais venu faire les vendanges en Bourgogne, une femme d’affaires chinoise enrichie dans le commerce du thé et du tabac désirant créer un vignoble dans le Yunnan, un œnologue bordelais expatrié en Chine où il conseille des exploitants viticoles – Château Pékin documente une lente révolution : l’acculturation de la vigne en Chine et la conversion des Chinois au vin en attendant demain peut-être la conquête du monde par le vin chinois.

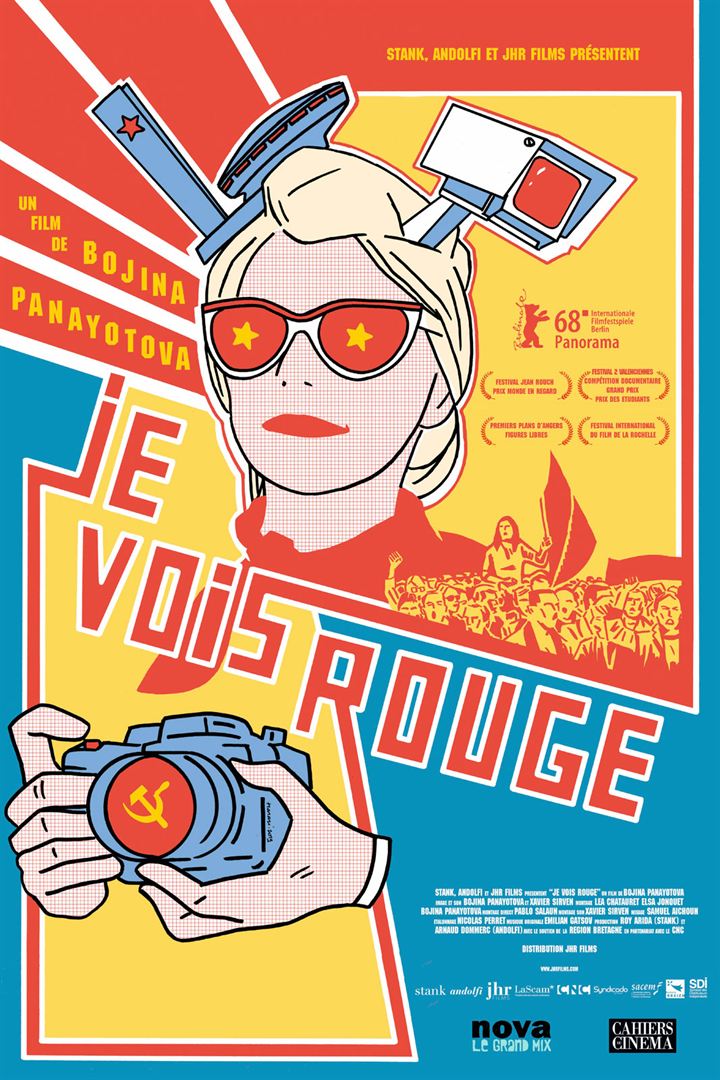

Quand la Chine s’éveillera… elle boira du vin et en produira. À travers trois personnages – un jeune sommelier hongkongais venu faire les vendanges en Bourgogne, une femme d’affaires chinoise enrichie dans le commerce du thé et du tabac désirant créer un vignoble dans le Yunnan, un œnologue bordelais expatrié en Chine où il conseille des exploitants viticoles – Château Pékin documente une lente révolution : l’acculturation de la vigne en Chine et la conversion des Chinois au vin en attendant demain peut-être la conquête du monde par le vin chinois. Bojina Panayotova est née en Bulgarie. Ses parents ont émigré en France à la chute du Mur alors qu’elle avait huit ans seulement. Elle y a étudié la philosophie à l’École normale supérieure et le cinéma à la Femis. Elle vit aujourd’hui à cheval entre ces deux pays.

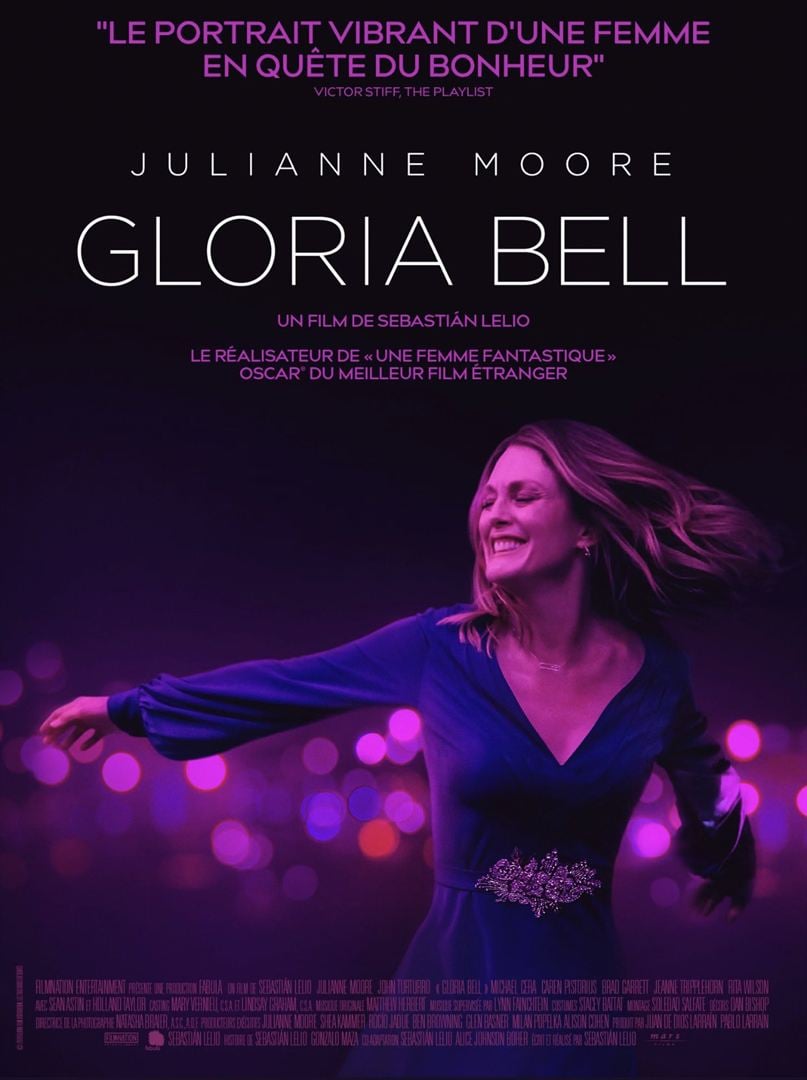

Bojina Panayotova est née en Bulgarie. Ses parents ont émigré en France à la chute du Mur alors qu’elle avait huit ans seulement. Elle y a étudié la philosophie à l’École normale supérieure et le cinéma à la Femis. Elle vit aujourd’hui à cheval entre ces deux pays. Gloria Bell (Julianne Moore) a la cinquantaine bien entamée. Divorcée depuis douze ans, elle vit seule dans une copropriété bruyante. Ses enfants sont grands : son fils (Michael Cera) vient d’avoir un bébé, sa fille (Caren Pistorius) prof de yoga en croque pour un surfeur suédois.

Gloria Bell (Julianne Moore) a la cinquantaine bien entamée. Divorcée depuis douze ans, elle vit seule dans une copropriété bruyante. Ses enfants sont grands : son fils (Michael Cera) vient d’avoir un bébé, sa fille (Caren Pistorius) prof de yoga en croque pour un surfeur suédois. Suite aux propos homophobes qu’il a tenus après une défaite, Mathias Le Goff (Nicolas Gob, vu à la télévision dans Un village français et L’Art du crime), vice-champion du monde de natation, est condamné par sa fédération à coacher pendant trois mois une équipe de water-polo gay « Les Crevettes pailletées » en vue des Gay Games de Split.

Suite aux propos homophobes qu’il a tenus après une défaite, Mathias Le Goff (Nicolas Gob, vu à la télévision dans Un village français et L’Art du crime), vice-champion du monde de natation, est condamné par sa fédération à coacher pendant trois mois une équipe de water-polo gay « Les Crevettes pailletées » en vue des Gay Games de Split.