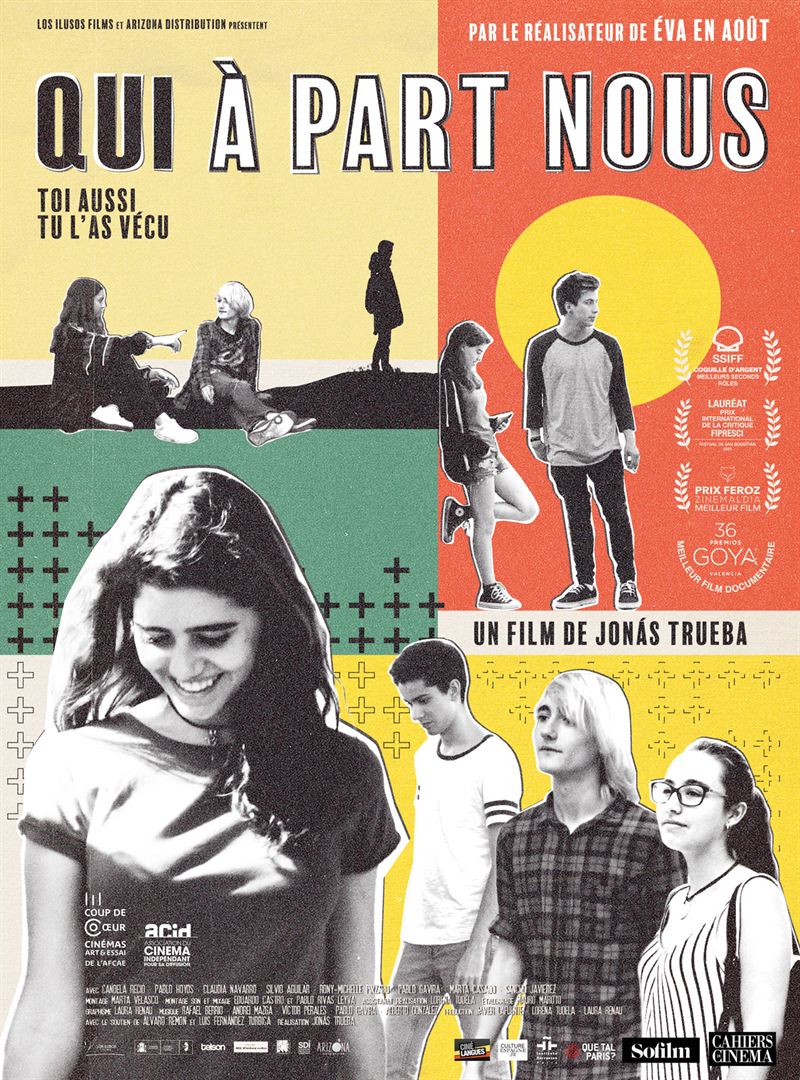

Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film, Eva en août, Jonás Trueba avait décidé en 2015, de filmer une bande d’adolescents. Le projet s’est poursuivi pendant cinq ans. Il en rappelle d’autres aussi ambitieux : Boyhood de Richard Linklater (mon film préféré en 2014), Adolescentes de Sébastien Lifshitz…

Jeune réalisateur madrilène, encensé par la critique (sauf la mienne) pour son précédent film, Eva en août, Jonás Trueba avait décidé en 2015, de filmer une bande d’adolescents. Le projet s’est poursuivi pendant cinq ans. Il en rappelle d’autres aussi ambitieux : Boyhood de Richard Linklater (mon film préféré en 2014), Adolescentes de Sébastien Lifshitz…

Mais Qui à part nous – traduction malhabile de Quién lo impide – a plusieurs défauts que ces précédents remarquables n’avaient pas. Leur principe était de suivre dans la durée des enfants et des adolescents pour raconter cet âge charnière. Qui à part nous est étrangement statique : entre le début du film et la fin, ses personnages ont beau avoir pris cinq ans, à un âge pourtant où ces cinq ans là comptent diablement, on ne les voit pas évoluer, on ne les voit pas changer.

Sans doute, Qui à part nous réussit-il à capter l’essence de l’adolescence : il montre avec beaucoup de tendresse l’émotion des premières amours, la timidité maladive, que peine à cacher les fous rires, des inhibitions adolescentes, la colère rebelle que suscite l’âge adulte dont ces jeunes veulent dépoussiérer les codes ; mais il échoue à montrer, alors même que c’était un de ses objectifs et qu’il s’était inscrit dans le temps long pour l’atteindre, les changements que cet âge emporte.

Deuxième défaut : la confusion constante qu’il entretient entre la réalité et la fiction. Cette confusion est d’ailleurs revendiquée par son réalisateur qui a demandé à ses personnages de jouer des situations. Il se revendique, dit-il, d’un cinéma « possibiliste » : « montrez-moi les « possibilités » de ce que pourrait être votre vie », demande-t-il aux acteurs. On ne sait donc jamais si les scènes qu’on nous montre, par exemple leur voyage scolaire en Andalousie ou les vacances de Candela en Estrémadure, sont des images volées de la vie de ces adolescents ou des situations que Jonás Trueba leur a demandé de jouer.

Troisième défaut, rédhibitoire : Qui à part nous dure trois heures et quarante minutes. Même interrompue par deux entractes de cinq minutes – qui font naître la nostalgie des ouvreuses circulant avec leur panier de confiserie – cette durée obèse est exténuante. Elle l’est d’autant plus que la première partie de ce documentaire-fiction est particulièrement confuse, qui nous introduit un nombre de personnages trop nombreux qu’il est difficile d’identifier. Nombreux sont les spectateurs qui, n’y comprenant rien et peu désireux de n’y rien comprendre pendant trois heures encore, prennent la poudre d’escampette. Ils ont à moitié raison : les deux autres parties se recentrent sur un nombre plus restreint de personnages et sont plus lisibles, mais la durée exagérément longue de chaque scène – une discussion à bâtons rompus sur le sens de la vie dure une bonne vingtaine de minutes – vient à bout de la résistance physique et psychologique du spectateur même le mieux disposé.