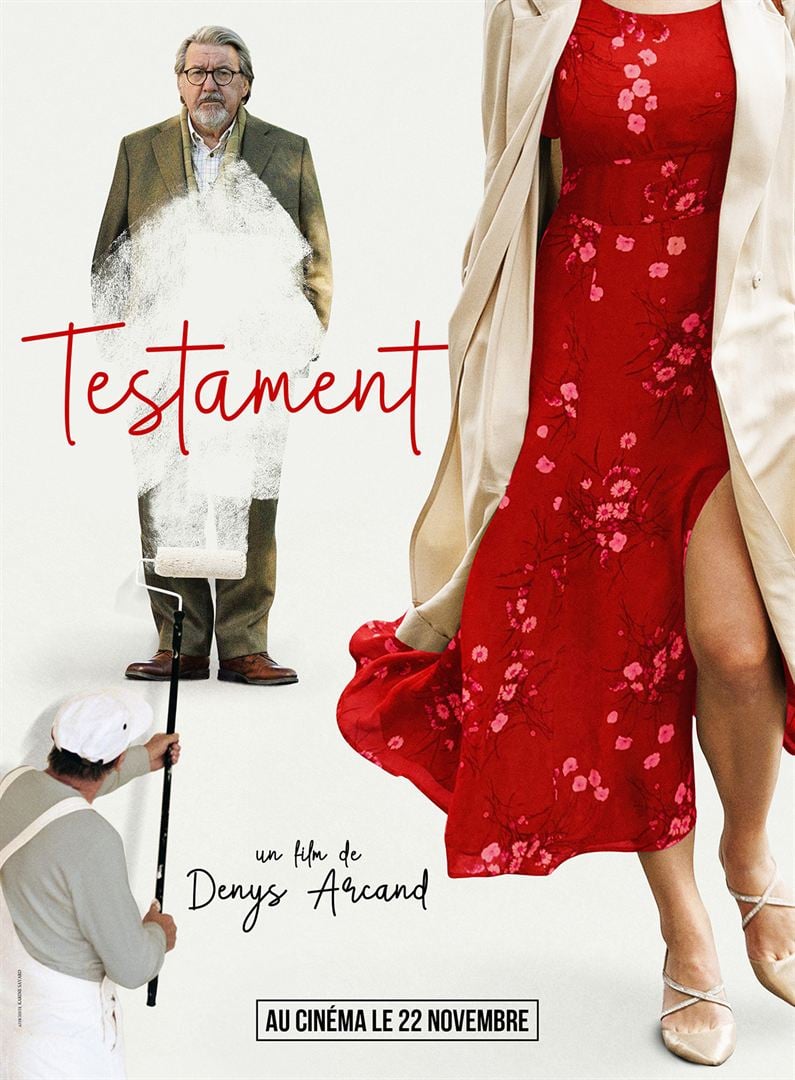

Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.

Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.

À quatre-vingt deux ans, Denys Arcand signe, comme son titre l’annonce, un film testamentaire. Son pitch lugubre a de quoi faire fuir. Son double autobiographique, Rémy Girard, a joué dans ses plus grands films depuis Le Déclin de l’empire américain (1986) : Jésus de Montréal (1989), Les Invasions barbares (2003), La Chute de l’empire américain (2018). Mais on retrouve à l’affiche quelques-uns des acteurs qui lui sont fidèles depuis près de quarante ans : Marcel Sabourin, Yves Jacques, Johane-Marie Tremblay…

Avec une ironie mordante, Denys Arcand raille les travers de notre temps. il se moque du politiquement correct. Boomer assumé, il affiche haut et fort son anti-wokisme sans craindre le retour de baton. Son film fait feu de tout bois et aurait probablement déchaîné une polémique s’il avait eu plus de notoriété. Une séquence, par exemple, montre le héros à une remise de prix, entouré d’autrices plus caricaturales les unes que les autres : l’une est queer, l’autre revendique sa transfluidité, la dernière se cache derrière un hijab. Un personnage secondaire qui, toute sa vie durant, a respecté les consignes de santé draconiennes qui nous sont constamment rappelées (manger bio, faire du sport….), meurt brutalement d’une attaque, provoquant par réaction chez sa veuve effondrée une consommation effrénée de graisses. Une fresque du XIXème siècle, dépeignant l’arrivée de Jacques Cartier au Canada est au centre d’une polémique entre des descendants autoproclamés des Premières Nations qui en dénoncent le racisme et exigent sa destruction et de vieux Québécois qui, au nom de la sauvegarde du patrimoine, s’y opposent.

La charge est lourde. Elle est souvent caricaturale. Murielle Joudet dans Le Monde lui met un zéro pointé et accuse Denys Arcand de « sombrer dans l’antiwokisme ». La critique du Monde, solidement argumentée, n’est pas seulement mue par un réflexe pavlovien, hostile par principe à tout ce qui s’éloignerait de la bien-pensance agréée. Elle mérite une longue citation : « Pourquoi pas traiter de sujets qui hantent toutes les sociétés occidentales : la culpabilité blanche, l’hystérie médiatique, le remplacement d’un récit historico-politique unifié par une collision de points de vue. Sauf que le cinéaste ne se montre jamais à la hauteur des débats qu’il soulève, la profondeur analytique de ses saillies pouvant se résumer à un désespéré « Tout fout le camp ! » et « On ne peut plus rien dire », tandis que femmes et jeunesse sont filmées comme des monstres irrationnels. »

J’ai bien ri – et toute la salle avec moi, majoritairement composée de spectateurs au moins aussi âgés que moi – à certaines répliques « Mais qu’est-ce qu’ils ont tous ces jeunes à se tatouer aujourd’hui ? ». La faute sans doute à mon âge et à ma subjectivité qui m’inclinent plutôt vers l’anti-wokisme que vers le wokisme. Pour autant, qu’on soit woke ou anti-woke, si l’on a la cinquantaine déjà bien entamée, on ne pourra qu’être profondément remué par le portrait de son héros vieillissant qui, en quelques phrases, dans une voix off pourtant bien trop pontifiante, résume avec une cinglante lucidité le rétrécissement de sa vie et ce sentiment si démoralisant de devenir progressivement étranger à un monde qui continuera de tourner sans nous.

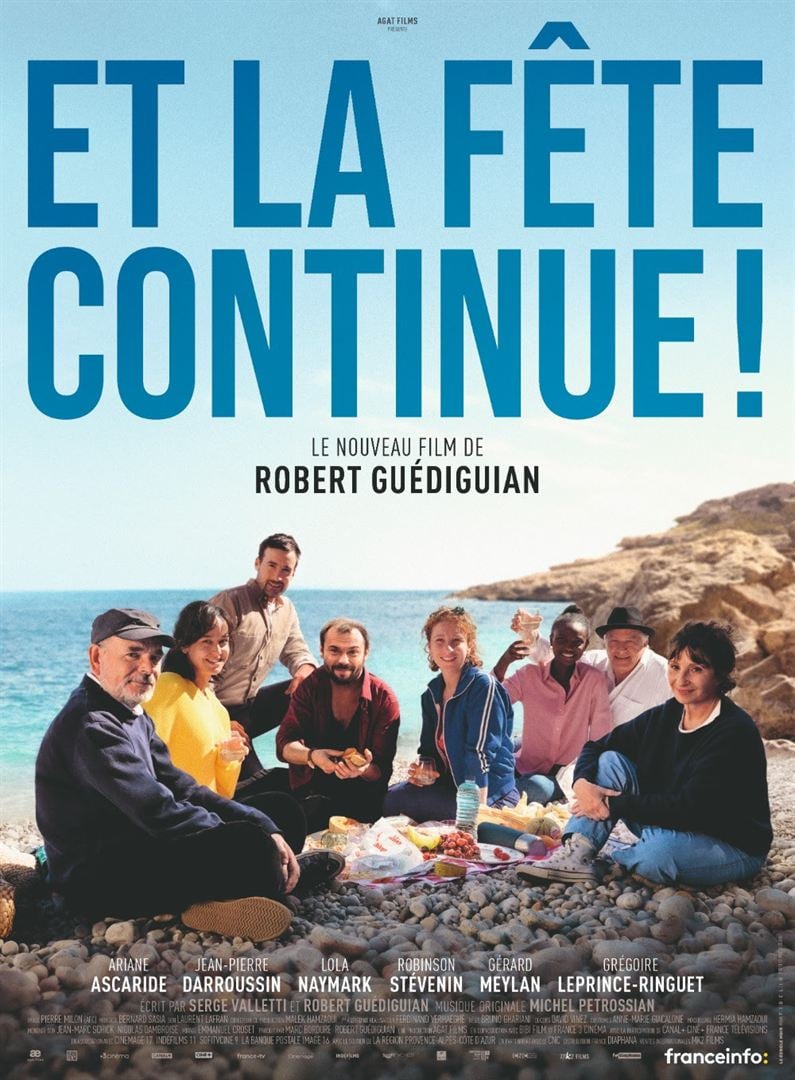

L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère.

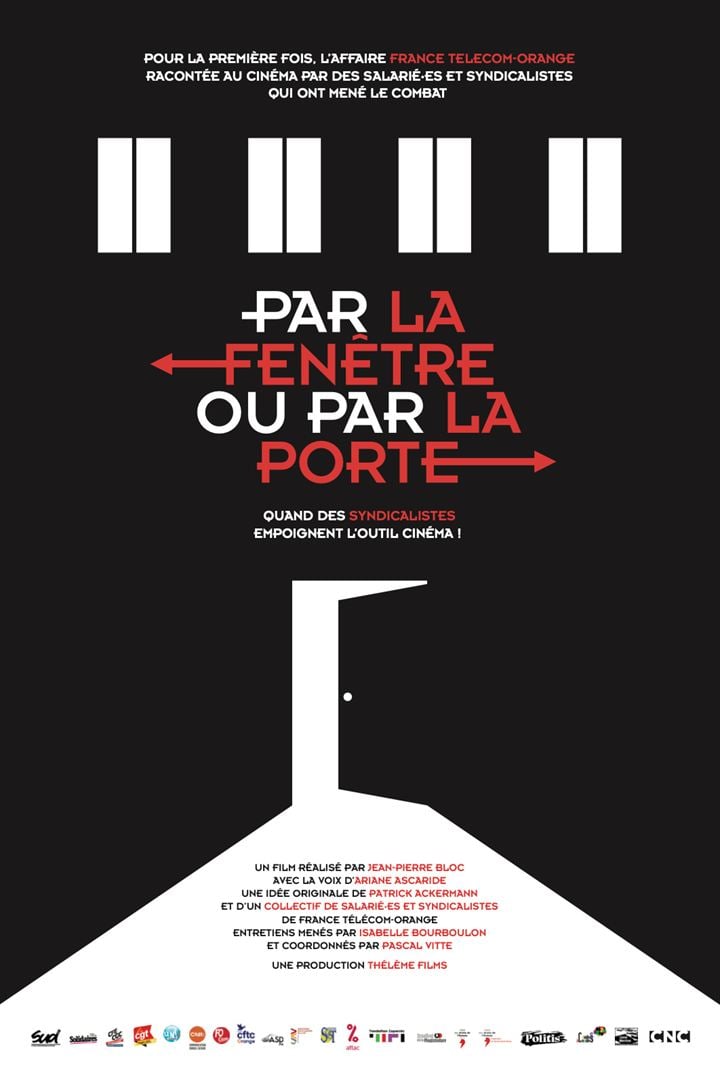

L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère. En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

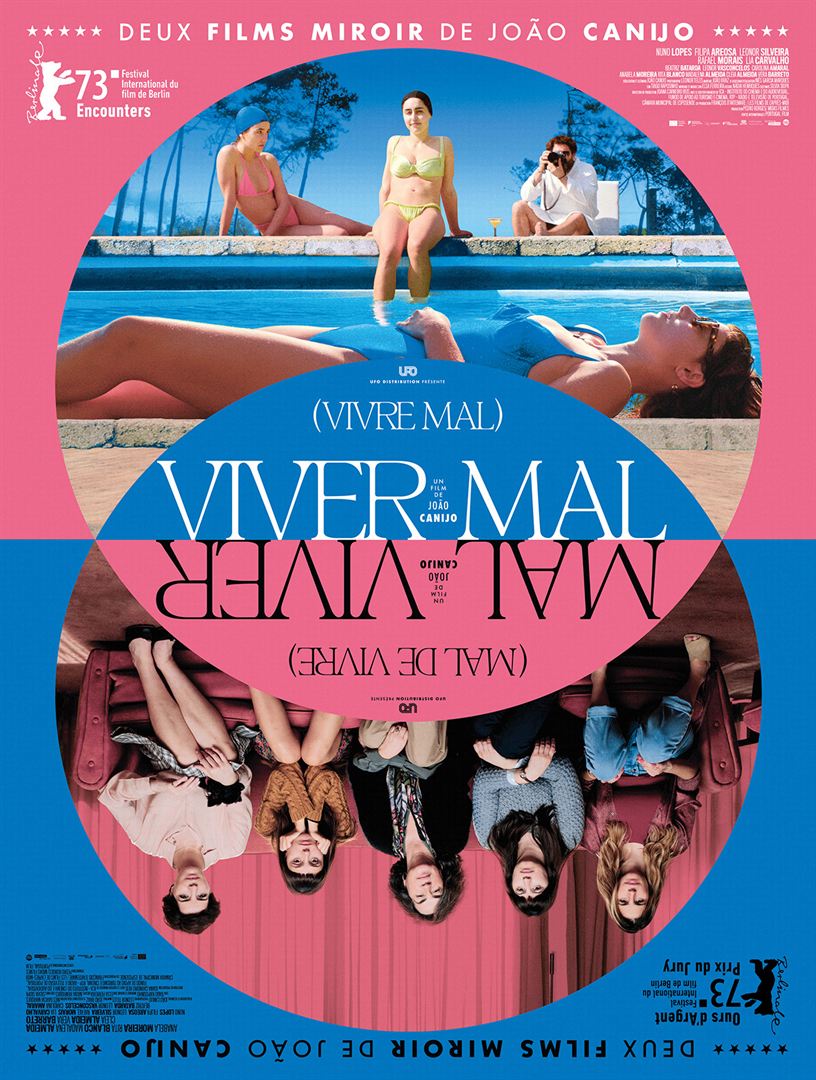

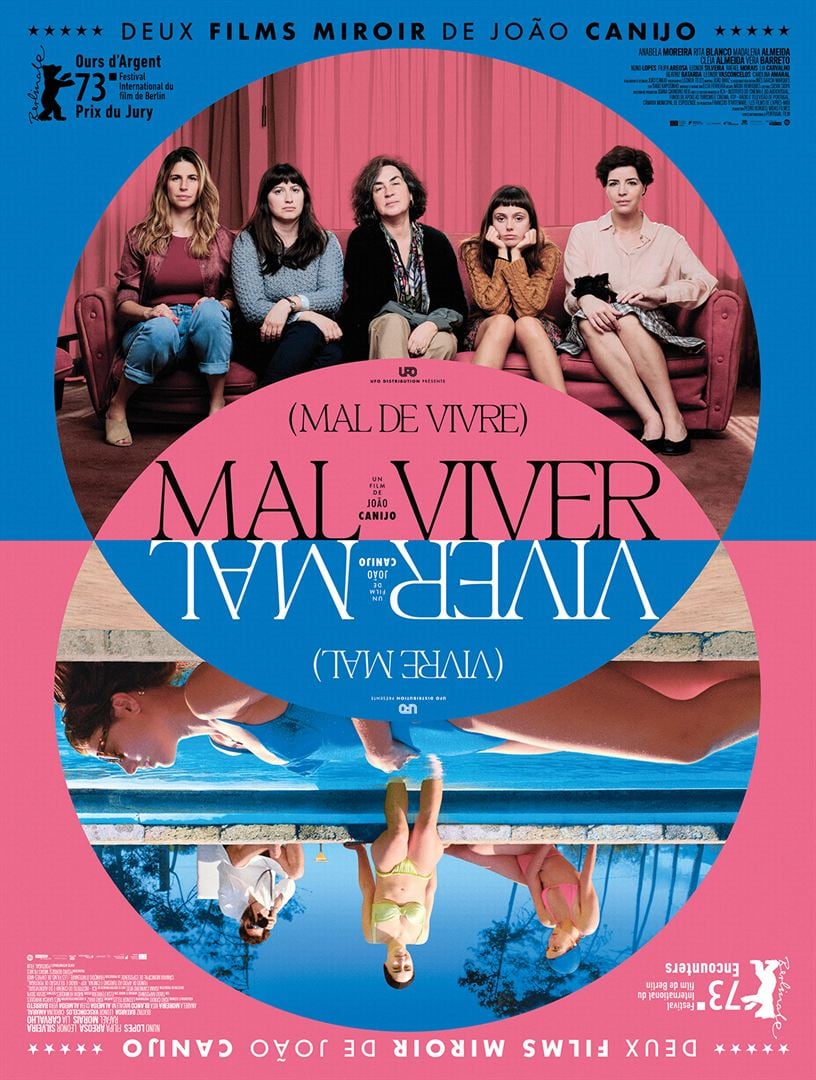

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille.

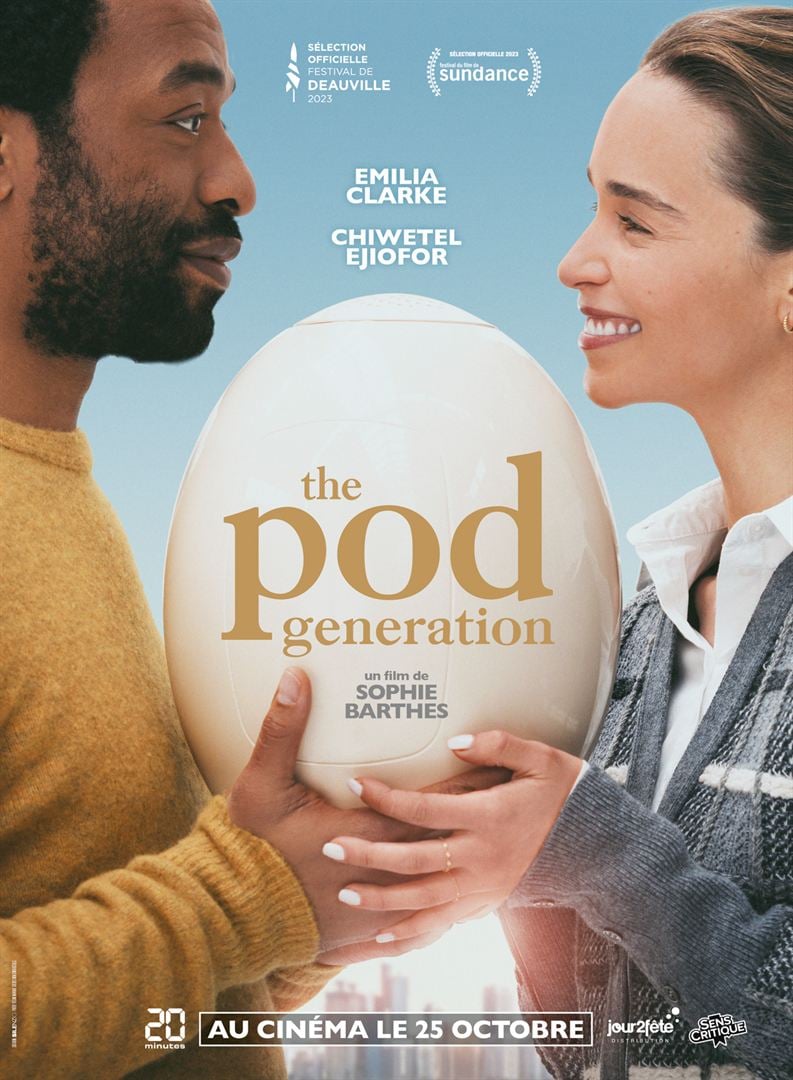

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille. Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse.

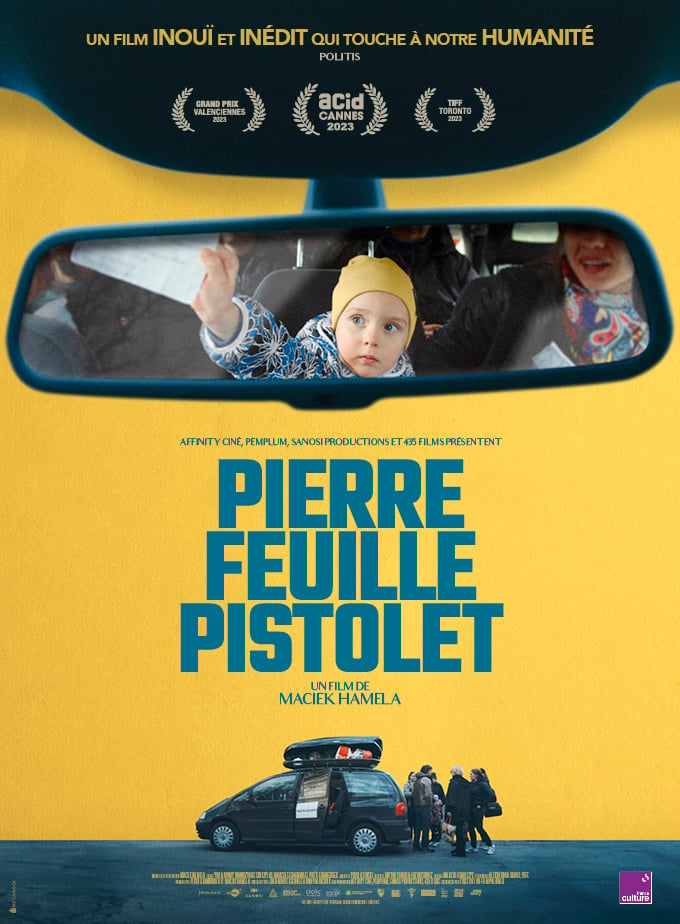

Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres.

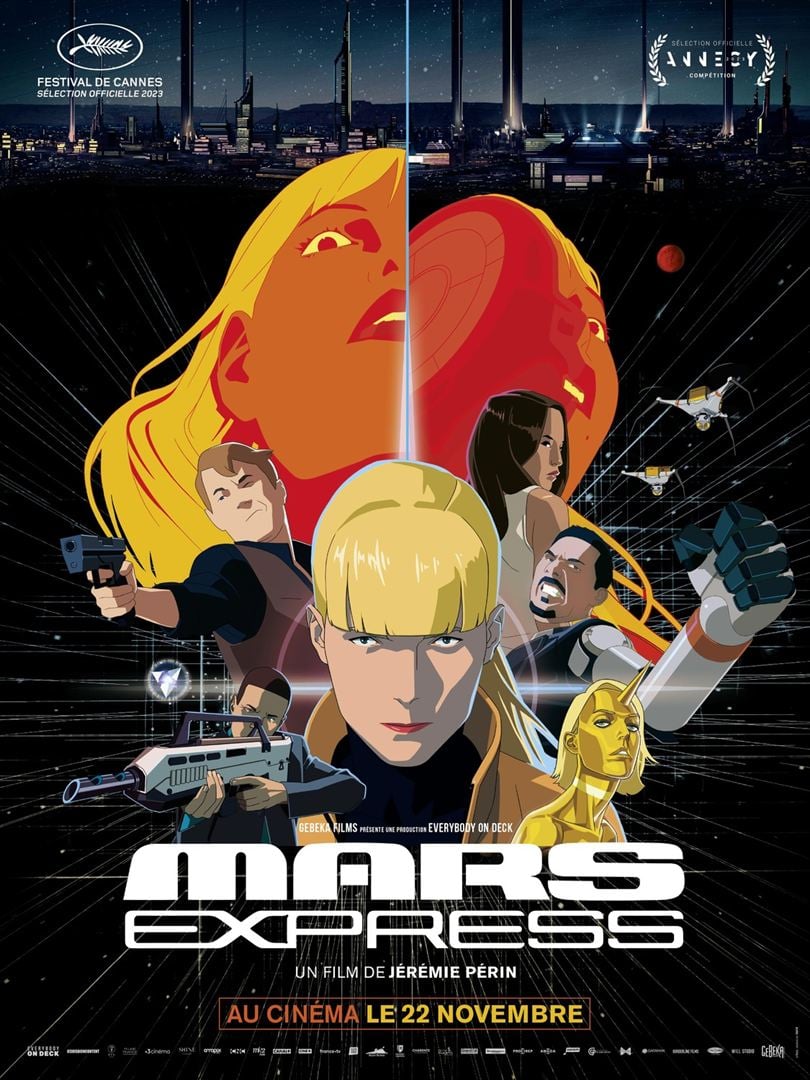

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres. Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège !

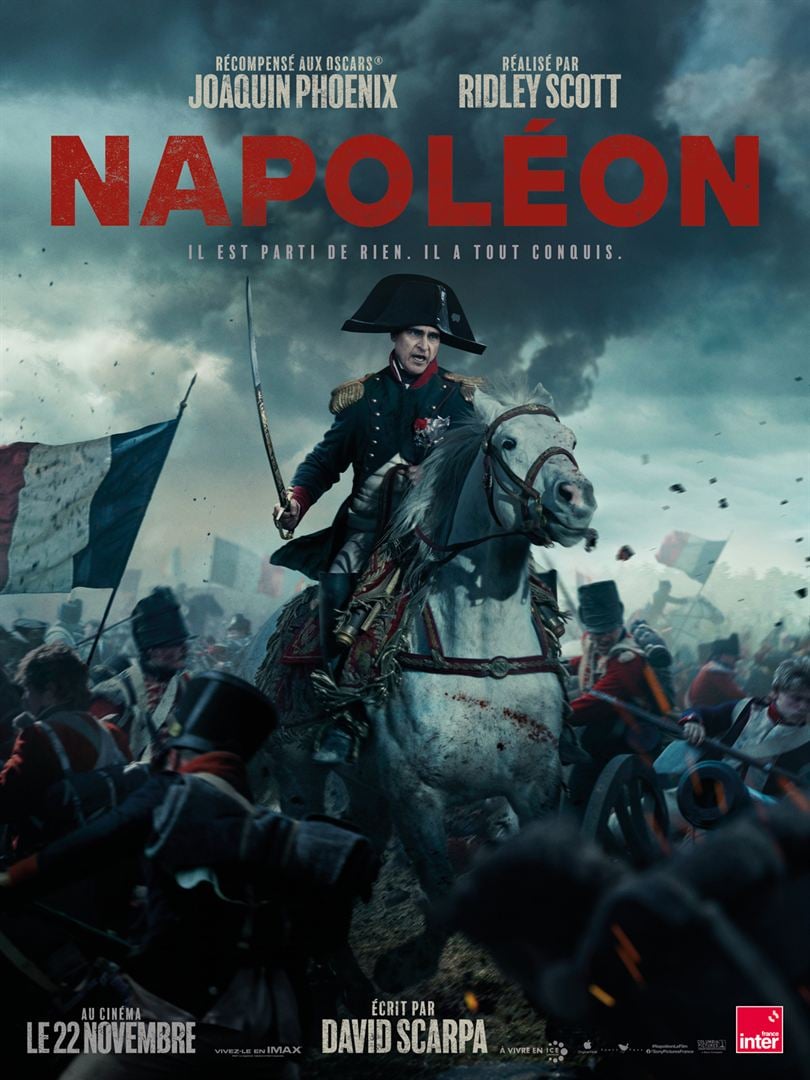

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège ! Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.

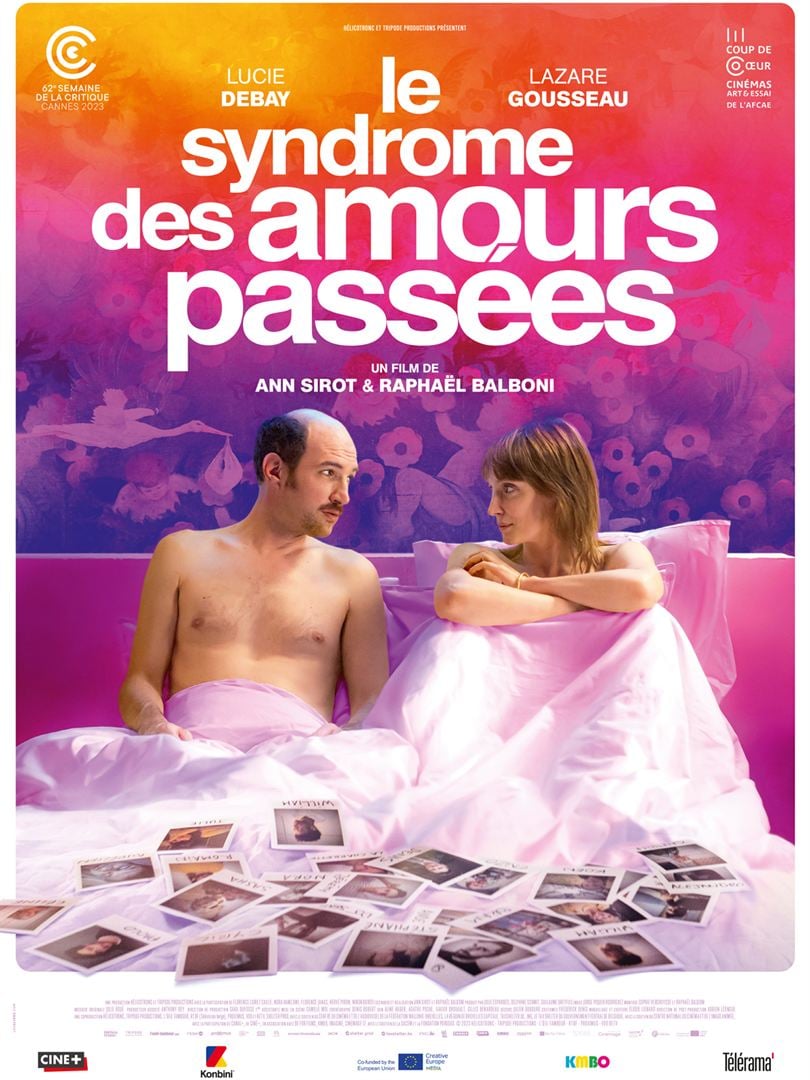

Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick. Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine.

Rémy (Lazare Gousseau) et Sandra (Lucie Debay) cherchent sans succès à avoir un enfant ensemble. Un médecin un peu perché leur diagnostique une maladie rare, le syndrome des amours passées, et leur prescrit une thérapie radicale : pour enfanter, Rémy et Sandra doivent refaire l’amour avec tous leurs ex. S’il accepte sans barguigner de se plier à cet étonnant protocole, le couple est vite confronté à un problème perturbant : Rémy n’a guère eu que trois relations, Sandra au contraire en a accumulé plus d’une vingtaine.