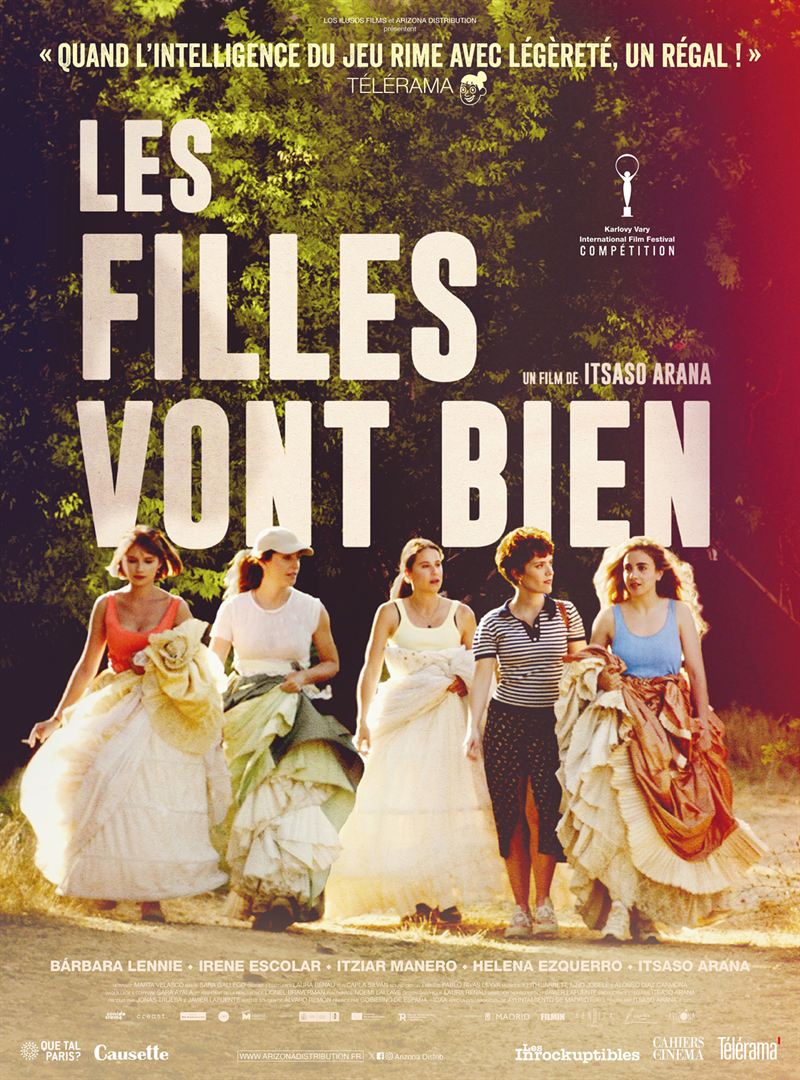

Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre.

Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre.

Le premier film de Itsaso Arana est aussi minimaliste que la courte phrase avec laquelle je l’ai introduit (note de bas de page : où l’on voit que l’accord du participe passé revêt parfois une importance déterminante). La réalisatrice est une actrice connue. Elle tenait le premier rôle de Eva en août que la critique a encensé. Elle était aussi à l’affiche de Venez voir, lui aussi réalisé par son compagnon Jonas Trueba.

Je n’avais aimé ni l’un ni l’autre. Je n’ai guère plus goûté ce film-ci. Sans doute peut-on lui trouver bien des qualités : sa simplicité revendiquée, loin de toute dramatisation inutile, la lumière estivale dans laquelle il baigne, la tendresse des sentiments qui unissent entre elles ces cinq femmes, qui partagent la même passion pour la scène et entre lesquelles n’existe aucune des tensions machistes qui polluent inexorablement les amitiés masculines, la profondeur enfin des discussions confiantes qu’elles échangent sur l’amour, la mort, la filiation…. Une scène en particulier m’aura marqué : celle où Itsaso Arana – qui campe la metteuse en scène de la pièce que ses quatre actrices répètent – raconte la mort de son père, beaucoup plus lente dans la vie que dans la manière dont le cinéma filme la mort de ses personnages. Toutes ces qualités pourraient se résumer en un mot à la mode : la sororité.

Pour autant, je me suis vite ennuyé à ces longs bavardages insipides. J’ai conscience d’être injuste. Il en a fallu de peu pour que je me laisse happer. J’aurais pu tout aussi bien encenser ce film minuscule et écrire à son sujet qu’avec une foule de petits riens, il parvenait à construire une parenthèse enchantée, pleine de tendresse. Mais au lieu de vanter son minimalisme, me voilà à critiquer son insignifiance.

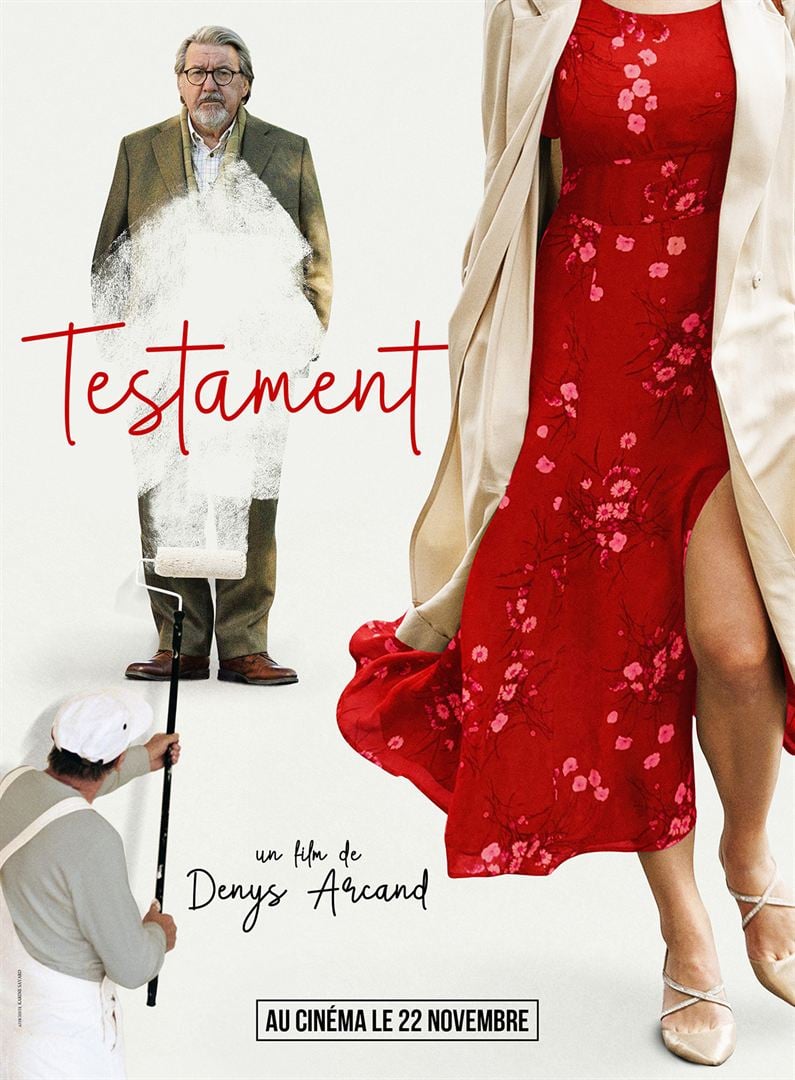

Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.

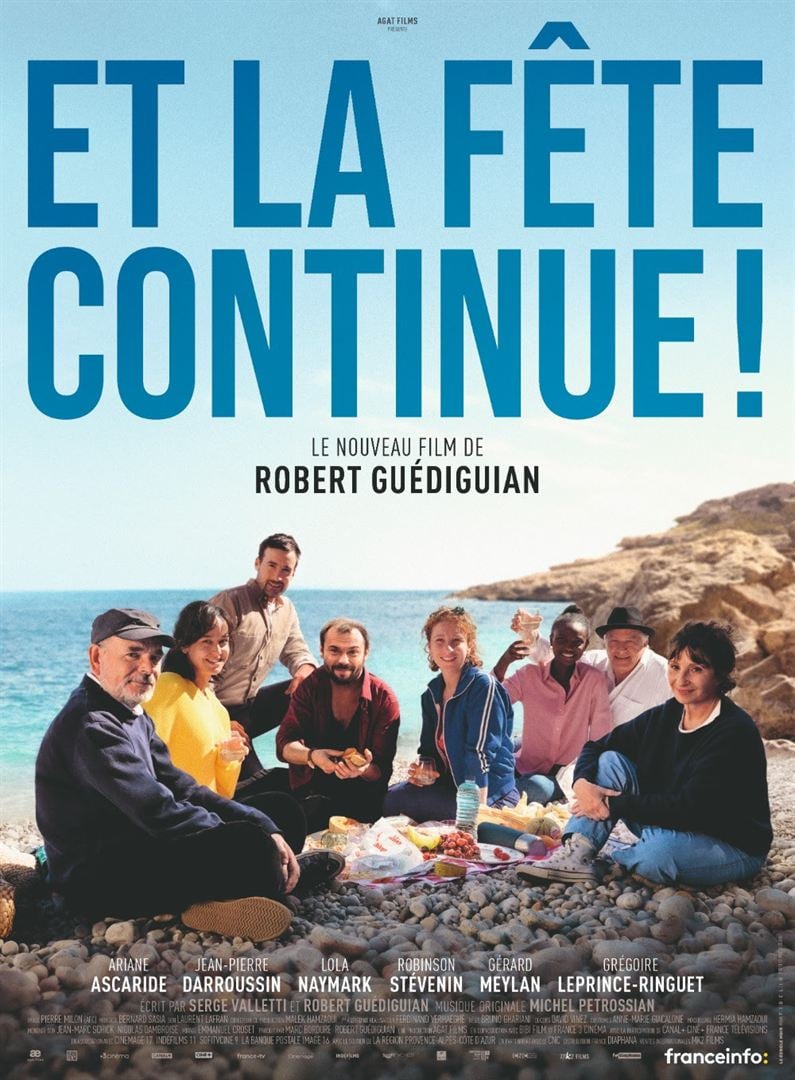

Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé. L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère.

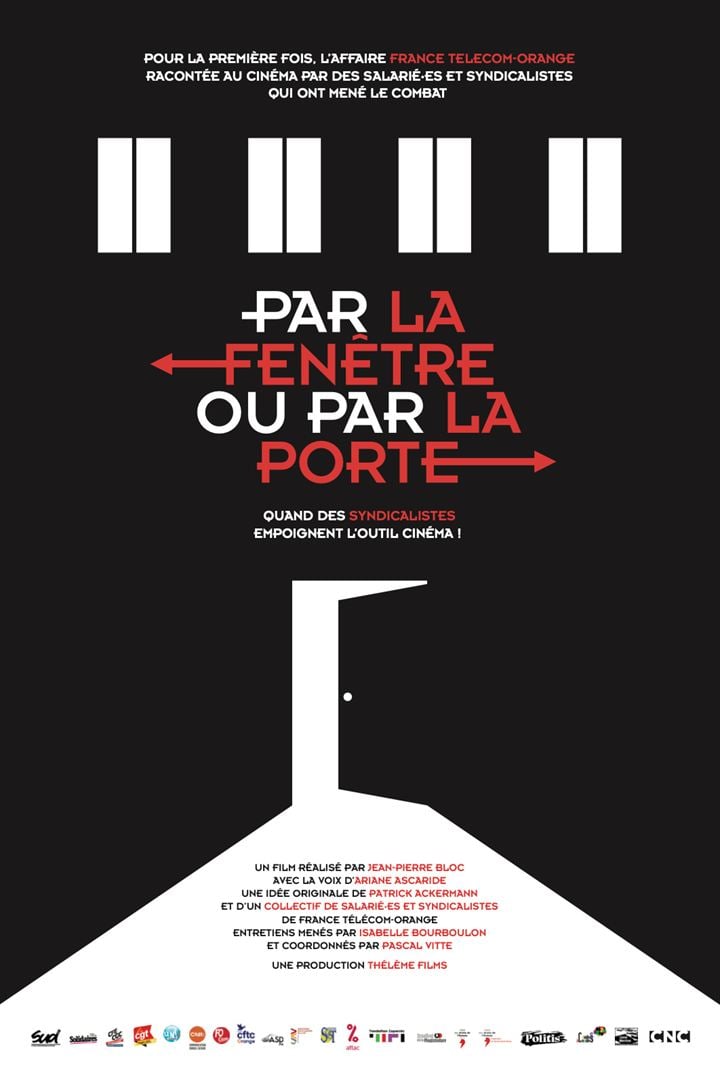

L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère. En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.

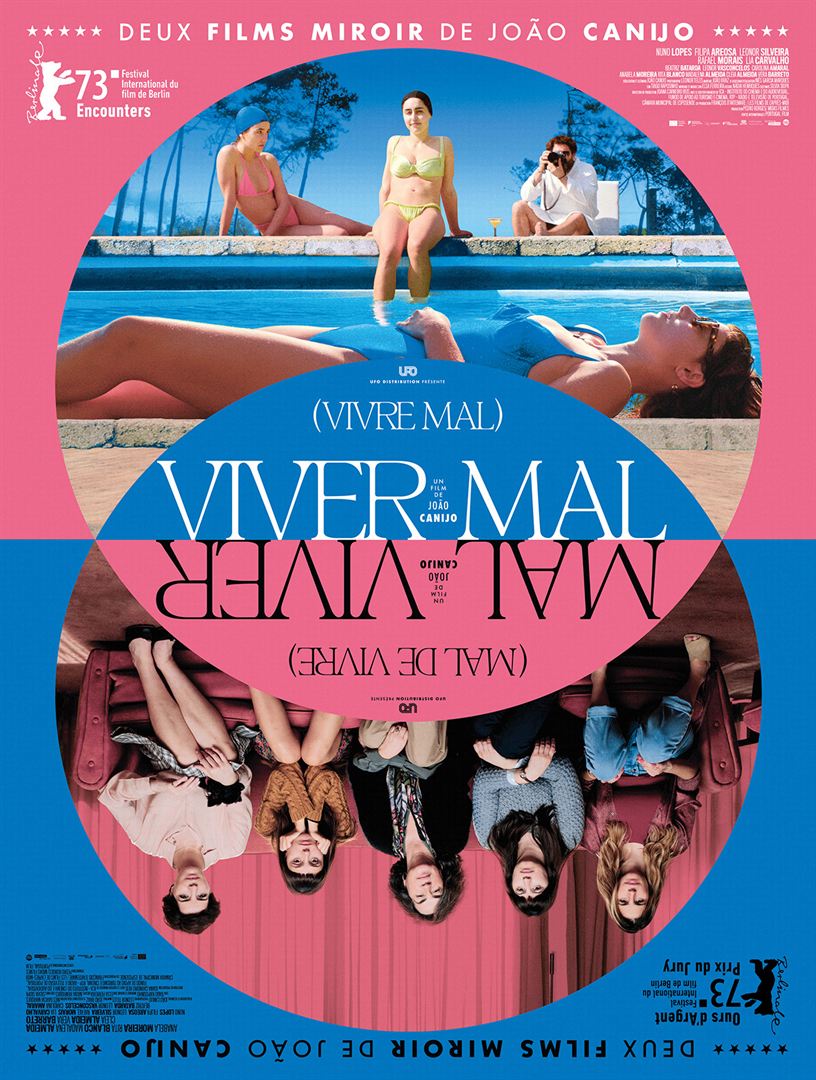

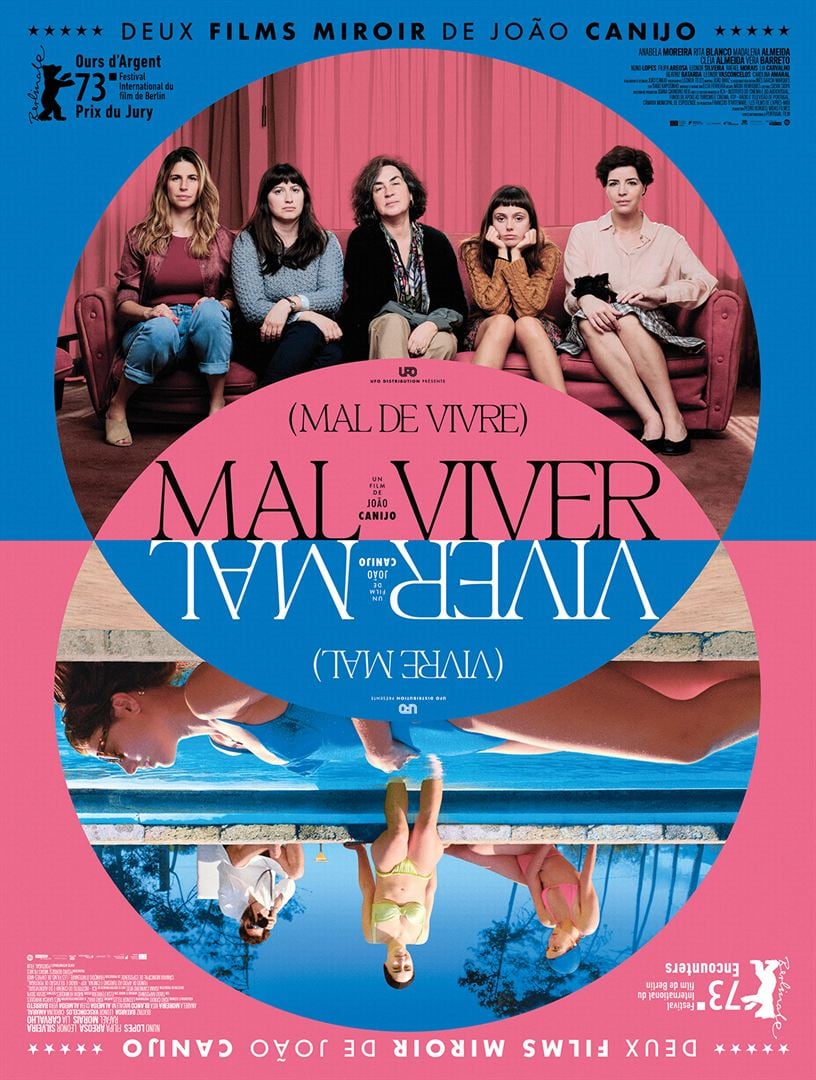

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille.

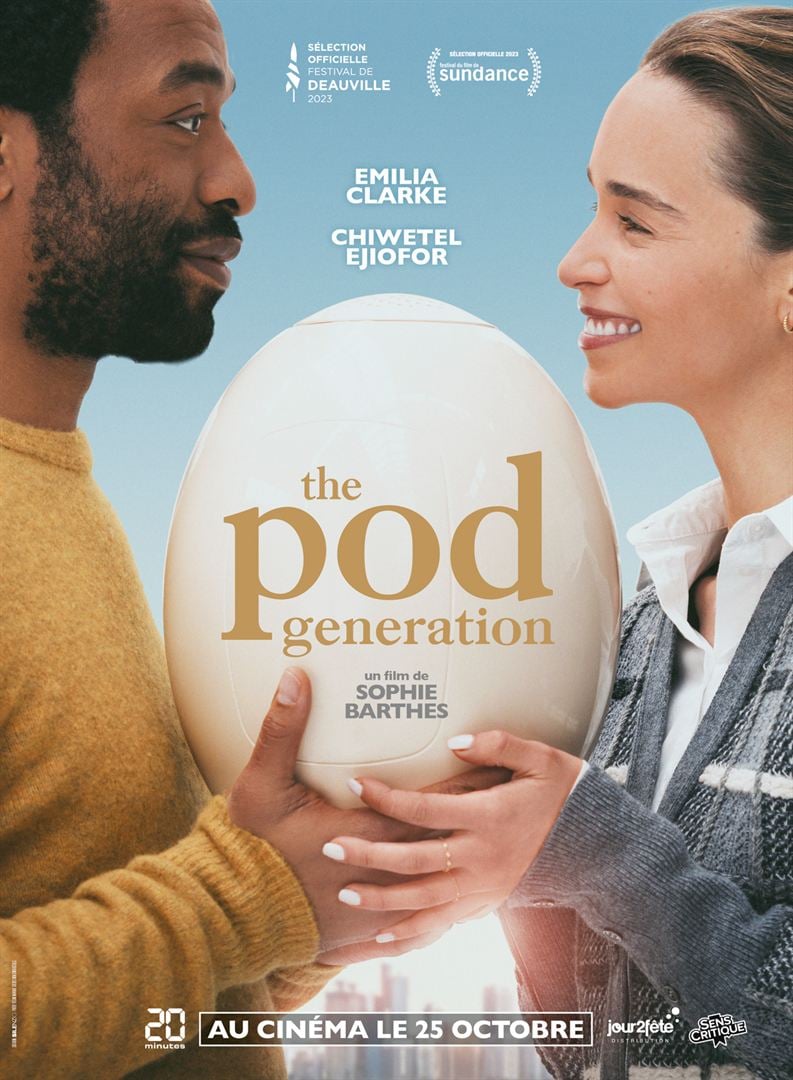

Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille. Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse.

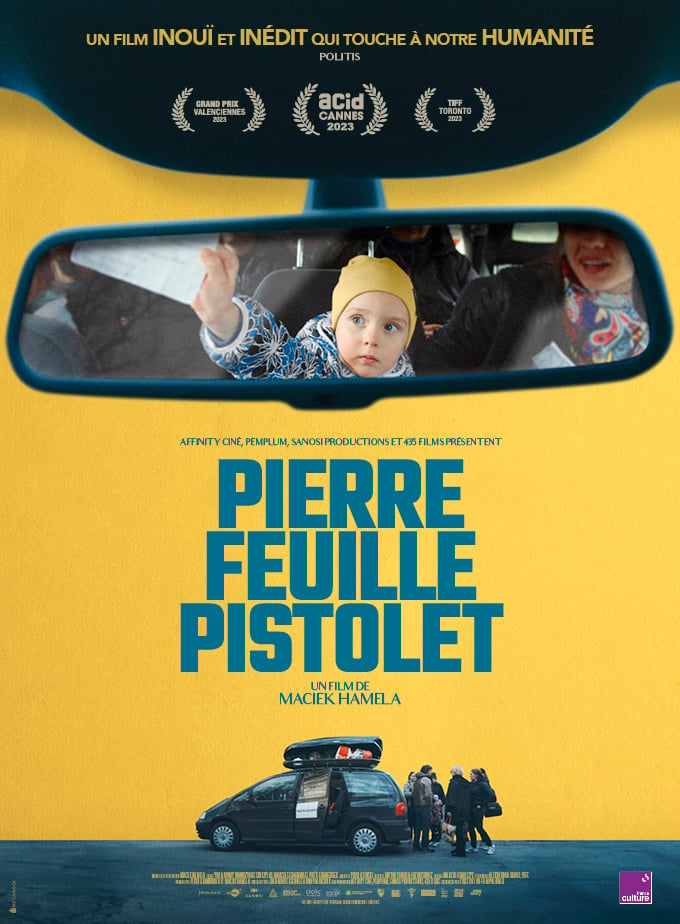

Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres.

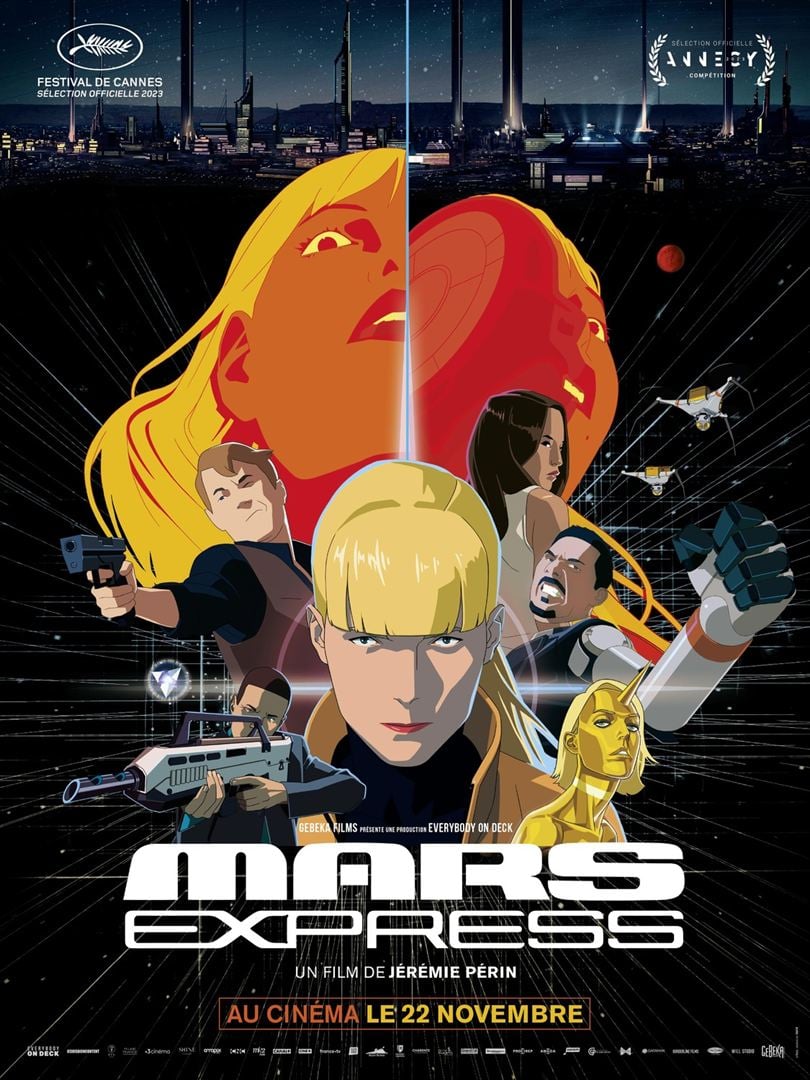

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres. Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

Aline Ruby, détective privée, aidée de Carlo Rivera, un fidèle robot androïde, travaille pour le compte d’un riche magnat de l’informatique. Après une mission sur Terre où il a appréhendé une hackeuse, le duo est lancé sur les traces d’une étudiante en cybernétique mystérieusement disparue.

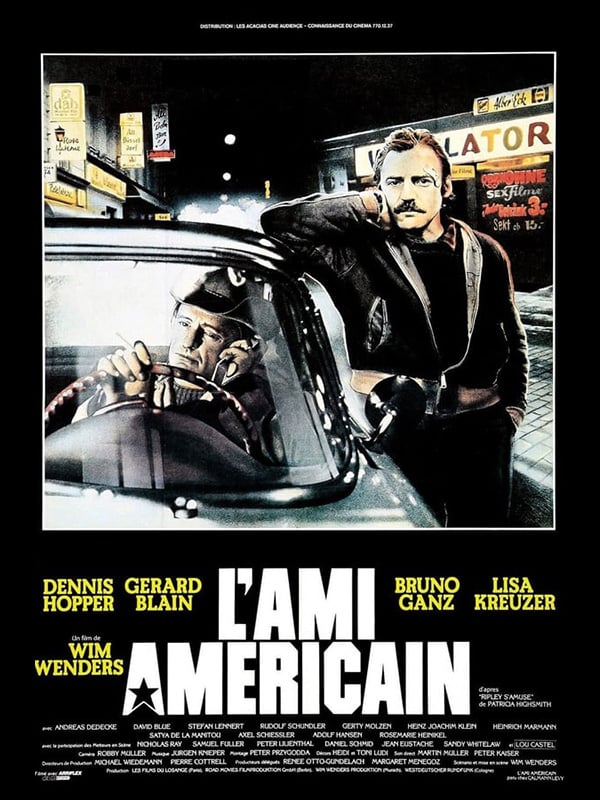

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège !

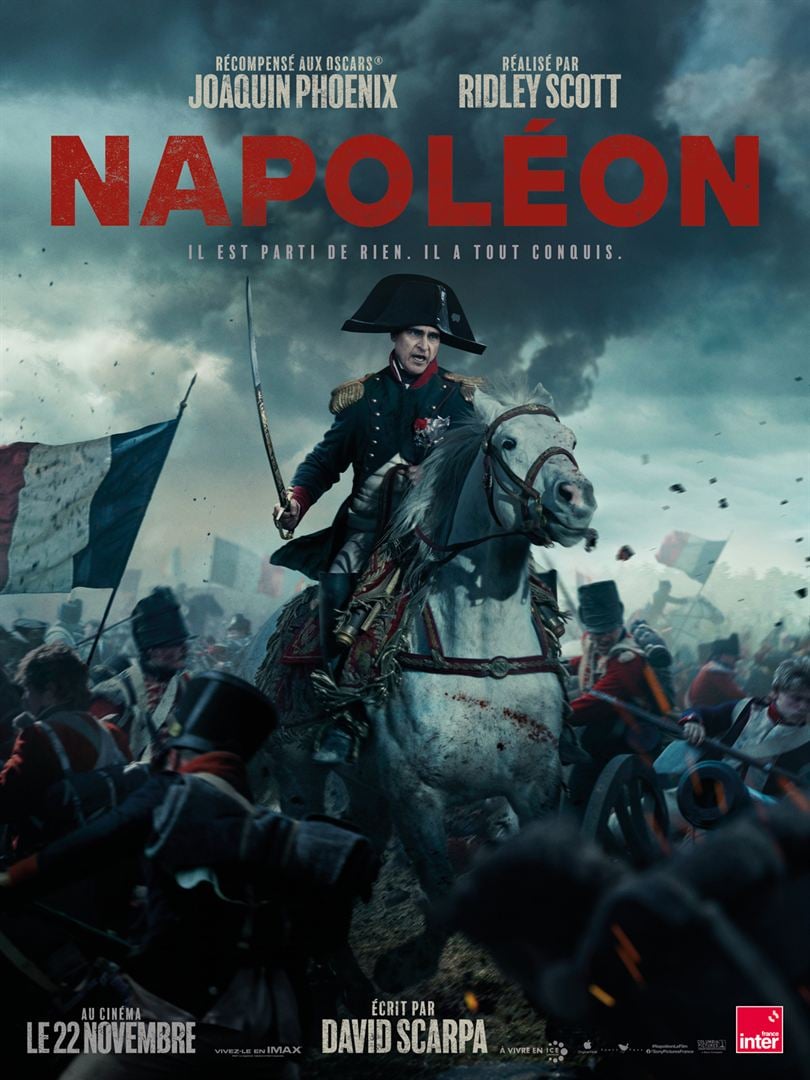

Bénies soient les salles d’art et d’essai du Quartier latin qui programment des films qui deviendraient, sans elles, invisibles – et bienheureux les Parisiens qui comme moi peuvent en profiter quitte à faire bisquer les provinciaux qui ne jouissent pas de ce privilège ! Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.

Napoléon Bonaparte (1769-1821) est peut-être le personnage le plus célèbre de l’Histoire de France, celui sur lequel le plus de livres ont été écrits et le plus de films tournés. Ridley Scott, un des derniers nababs hollywoodiens, qui aime à se frotter à des personnages épiques (Moïse, Commode, déjà interprété en 2000 par Joaquin Phoenix, Colomb, les Gucci…), a le cran de marcher sur les brisées d’Abel Gance et de Stanley Kubrick.