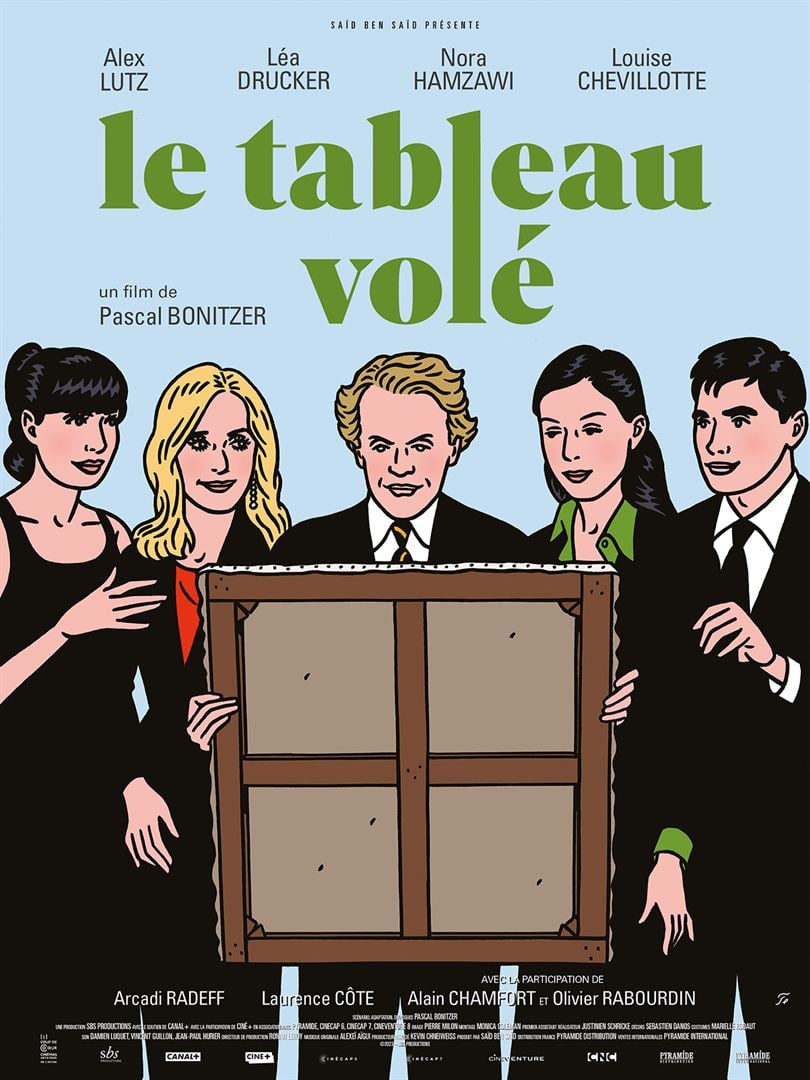

André Masson (Alex Lutz) est un brillant commissaire-priseur employé par une des plus prestigieuses sociétés de vente aux enchères, Scottie’s – allusion transparente à Christie’s. Une avocate de province (Nora Hamzawi) le contacte. Le nouveau propriétaire d’un modeste pavillon de la banlieue de Mulhouse y a découvert une toile. S’agit-il d’un faux ou de Tournesols fanés de Schiele peint en 1914 et spolié en 1939 ? André Masson et son ex-femme (Léa Drucker) font le déplacement en Alsace pour en avoir le cœur net.

André Masson (Alex Lutz) est un brillant commissaire-priseur employé par une des plus prestigieuses sociétés de vente aux enchères, Scottie’s – allusion transparente à Christie’s. Une avocate de province (Nora Hamzawi) le contacte. Le nouveau propriétaire d’un modeste pavillon de la banlieue de Mulhouse y a découvert une toile. S’agit-il d’un faux ou de Tournesols fanés de Schiele peint en 1914 et spolié en 1939 ? André Masson et son ex-femme (Léa Drucker) font le déplacement en Alsace pour en avoir le cœur net.

Venu sur le tard à la réalisation, Pascal Bonitzer approche bon pied bon oeil les quatre-vingts printemps mais continue à tourner des films dont Floc’h signe les affiches élégantes et épurées (Petites Coupures, Le Grand Alibi, Cherchez Hortense, Tout de suite maintenant). Cette affiche en évoque d’autres, également dessinées par Floc’h, et d’autres univers cinématographiques proches de celui de Bonitzer : Alain Resnais, Woody Allen, Bruno Podalydès… Ces réalisateurs ont en partage une même élégance, une même ironie douce. L’action de leurs films se déroule souvent dans des intérieurs cossus. La grande bourgeoisie y est tout à la fois exaltée et mise en boîte.

C’est le cas de ce Tableau volé qui est tiré d’un fait réel. Tournesols fanés, inspiré à Schiele par la célèbre toile de Van Gogh, a été peint au début de la Première Guerre mondiale. Un marchand d’art, autrichien et juif, en a été dépossédé sur le chemin de l’exil, à Strasbourg en 1939 avant de réussir à gagner les Etats-Unis. La toile est réapparue soixante ans plus tard et a été adjugée par Christies pour 17.2 millions d’euros en 2006.

Le Tableau volé est un film étonnant : il se tient globalement mais chacun de ses éléments, pris isolément, boite. Ainsi du personnage d’Aurore, la stagiaire d’André Masson, interprété par Louise Chevillotte (À mon seul désir, Le Sel des larmes, Synonymes…) au sombre passé familial : la relation avec son patron n’est pas crédible. L’est un peu plus le couple (dés)uni que forment Alex Lutz et Léa Drucker : on se laisse aller à espérer que deux personnes, qui ont partagé leur vie mais ont décidé de se quitter, puissent ainsi garder, dix ans après leur séparation, une complicité aussi indestructible.

Le Tableau volé est construit autour d’un suspense qui est désamorcé sitôt son exposition : le propriétaire du tableau acceptera-t-il de le restituer aux héritiers du marchand d’art spolié en 1939 ? C’est bien dommage. Car la tension qui devait faire tenir le film debout s’affaisse. Un émollient badinage s’ensuit. Rien de désagréable ni d’ennuyeux. On ne regarde pas une seule fois sa montre. On sort de la salle en se disant qu’on a passé un bon moment…. et qu’on a aussi perdu un peu son temps.

Edvard Munch (1863-1944) est une célébrité nationale en Norvège, l’équivalent dans ce petit pays de cinq millions d’habitants à peine, indépendant depuis une centaine d’années seulement, de Shakespeare en Angleterre, Goethe en Allemagne, Cervantès en Espagne. Son Cri – ou plutôt ses Cri car il en existe cinq versions – est devenu iconique.

Edvard Munch (1863-1944) est une célébrité nationale en Norvège, l’équivalent dans ce petit pays de cinq millions d’habitants à peine, indépendant depuis une centaine d’années seulement, de Shakespeare en Angleterre, Goethe en Allemagne, Cervantès en Espagne. Son Cri – ou plutôt ses Cri car il en existe cinq versions – est devenu iconique.

À l’occasion de la sortie des

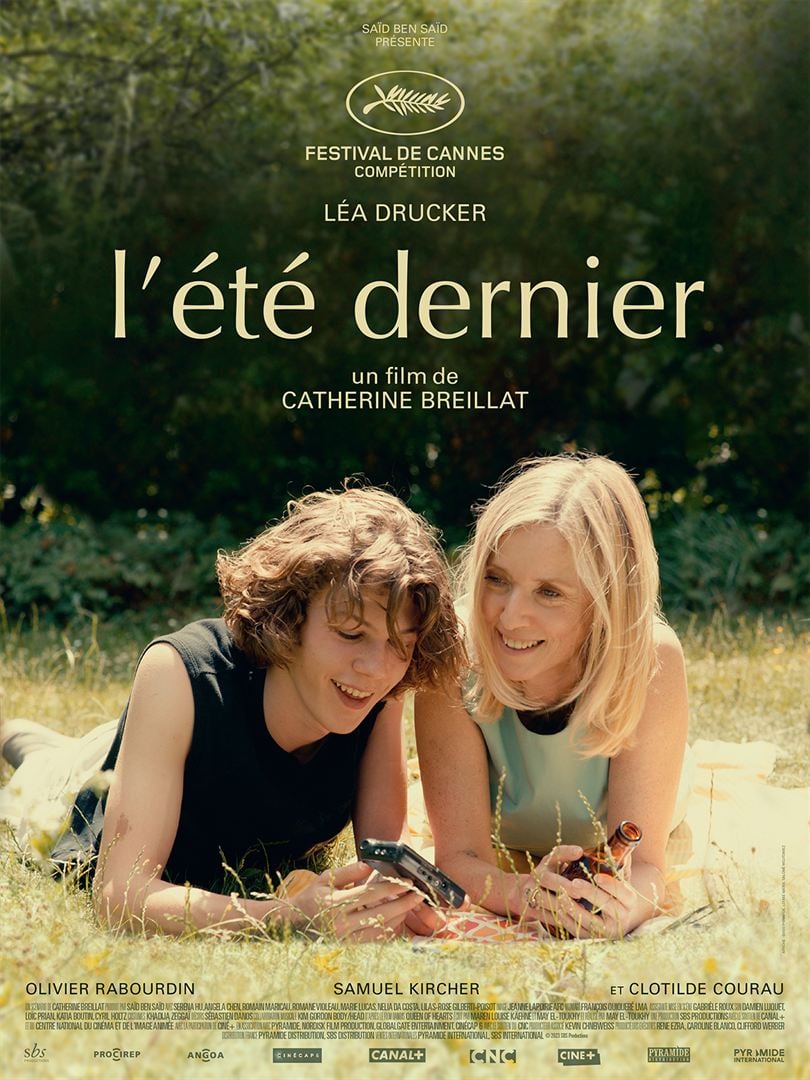

À l’occasion de la sortie des  Anne, la quarantaine, est une redoutable pénaliste, qui défend avec succès des mineurs dans des affaires scabreuses d’agressions sexuelles ou de violences familiales. Elle a épousé Pierre, un homme d’affaires installé, plus âgé qu’elle. Infertile, le couple a adopté deux fillettes indochinoises aujourd’hui âgées de six et sept ans. Pierre avait eu d’un premier lit un garçon, Théo, adolescent difficile, élevé jusqu’alors par sa mère à Genève, qui, pour changer de milieu, emménage avec eux. Les rapports entre Théo et sa belle-mère sont d’abord conflictuels avant de prendre un tour plus complice.

Anne, la quarantaine, est une redoutable pénaliste, qui défend avec succès des mineurs dans des affaires scabreuses d’agressions sexuelles ou de violences familiales. Elle a épousé Pierre, un homme d’affaires installé, plus âgé qu’elle. Infertile, le couple a adopté deux fillettes indochinoises aujourd’hui âgées de six et sept ans. Pierre avait eu d’un premier lit un garçon, Théo, adolescent difficile, élevé jusqu’alors par sa mère à Genève, qui, pour changer de milieu, emménage avec eux. Les rapports entre Théo et sa belle-mère sont d’abord conflictuels avant de prendre un tour plus complice. Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans

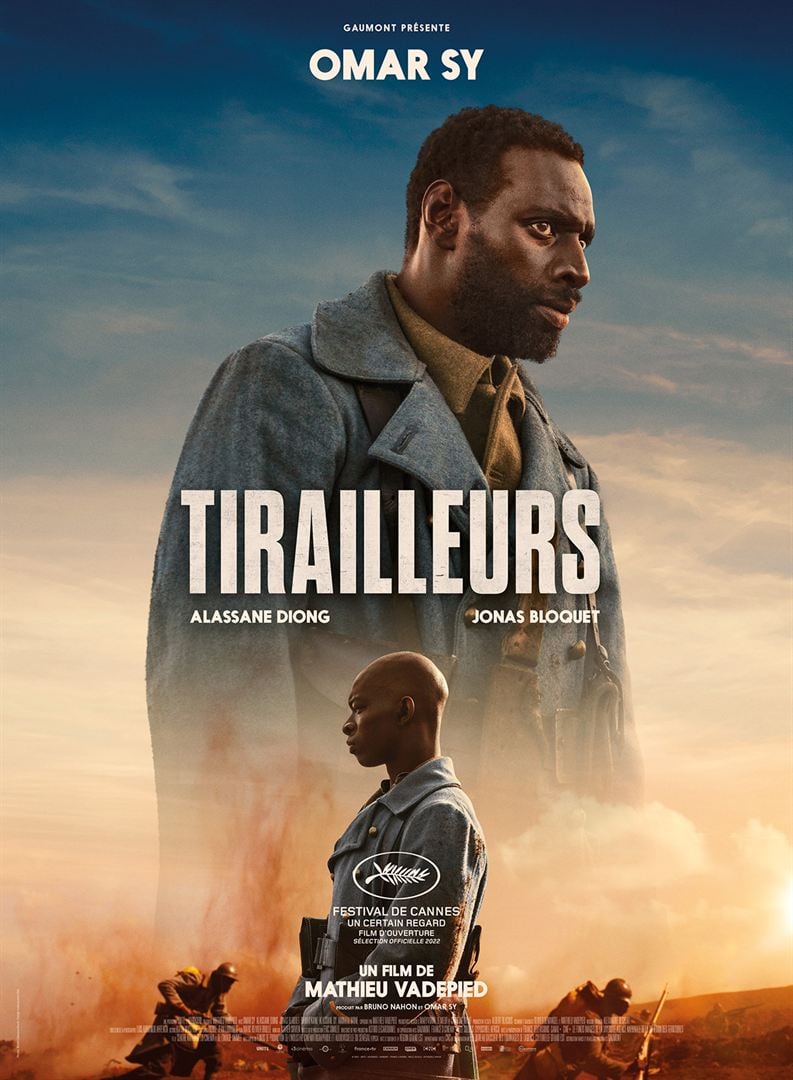

Fille de modestes agriculteurs du Forez (Antoine Chappey et Marilyne Canto, mariés à l’écran et à la ville), Sophie Vasseur (Suzanne Jouannet, César du meilleur espoir féminin 2022 pour son rôle tout en subtilité dans Les Choses humaines) est poussée par son prof de maths de terminale à rejoindre une classe prépa scientifique à Lyon. La jeune boursière pourra compter sur l’amitié de sa voisine d’internat, Diane (Marie Colomb, remarquée dans  Bakary Diallo (Omar Sy) est un éleveur peul. Sa vie paisible auprès de sa femme et de ses enfants est brutalement interrompue lorsque l’armée coloniale française vient dans son village en 1917 y recruter de force des tirailleurs pour combattre contre l’Allemagne. Pour protéger son fils Thierno (Alassane Diong), son père s’engage. Mais ses tentatives d’évasion échouent et les deux soldats se retrouvent bientôt sur le front à Verdun.

Bakary Diallo (Omar Sy) est un éleveur peul. Sa vie paisible auprès de sa femme et de ses enfants est brutalement interrompue lorsque l’armée coloniale française vient dans son village en 1917 y recruter de force des tirailleurs pour combattre contre l’Allemagne. Pour protéger son fils Thierno (Alassane Diong), son père s’engage. Mais ses tentatives d’évasion échouent et les deux soldats se retrouvent bientôt sur le front à Verdun. Laura (Seidi Haarla) est une jeune Finlandaise venue en Russie dans les années 90 pour y étudier et en apprendre la langue. Elle y est devenue l’amante de Laura (Dinara Drukarova), une archéologue russe, qui, à la veille de leur départ pour Mourmansk, où les deux archéologues avaient l’intention d’aller voir des peintures rupestres, lui fait faux bond.

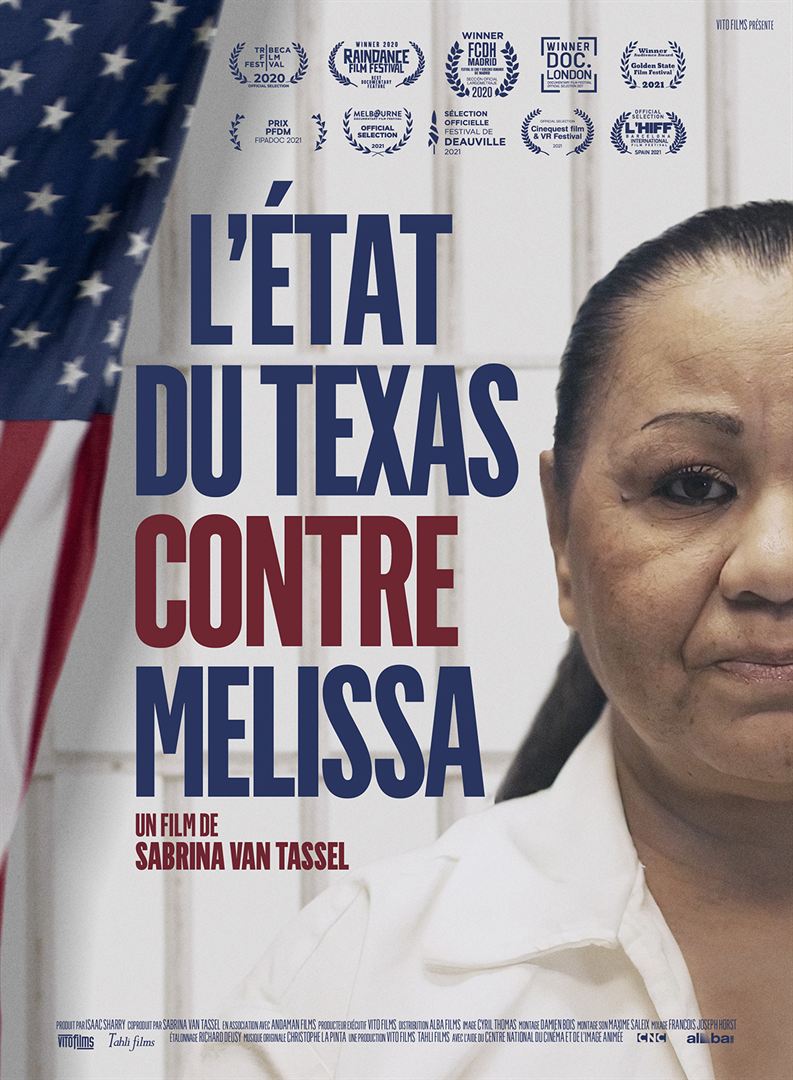

Laura (Seidi Haarla) est une jeune Finlandaise venue en Russie dans les années 90 pour y étudier et en apprendre la langue. Elle y est devenue l’amante de Laura (Dinara Drukarova), une archéologue russe, qui, à la veille de leur départ pour Mourmansk, où les deux archéologues avaient l’intention d’aller voir des peintures rupestres, lui fait faux bond. En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête.

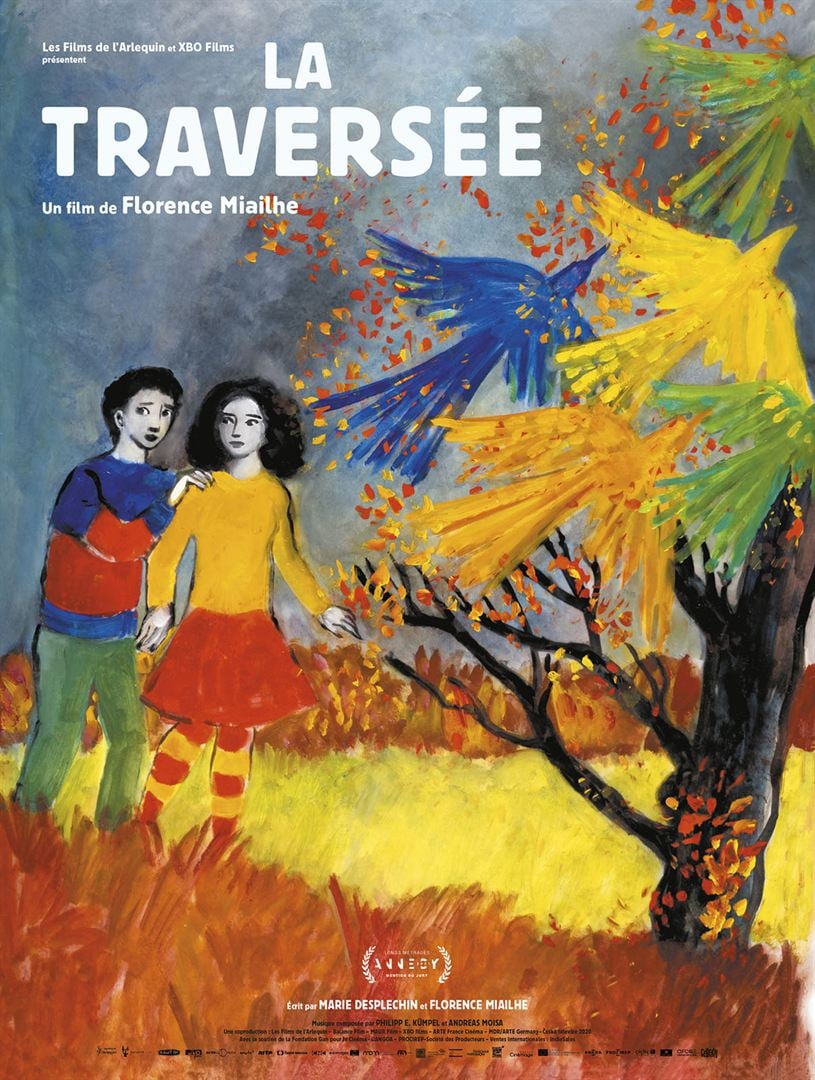

En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête. Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison….

Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison…. En 2008, en amont des commémorations devant entourer le centenaire de son indépendance, la Lettonie s’est lancée dans un exercice stimulant : dresser la liste des quatre-vingt-dix-neuf « trésors nationaux » qui, de la littérature à l’architecture, en passant par la gastronomie et le design, dessineraient les contours de son identité nationale. On imagine sans peine les passes d’armes homériques que l’exercice similaire en France aurait provoquées.

En 2008, en amont des commémorations devant entourer le centenaire de son indépendance, la Lettonie s’est lancée dans un exercice stimulant : dresser la liste des quatre-vingt-dix-neuf « trésors nationaux » qui, de la littérature à l’architecture, en passant par la gastronomie et le design, dessineraient les contours de son identité nationale. On imagine sans peine les passes d’armes homériques que l’exercice similaire en France aurait provoquées.