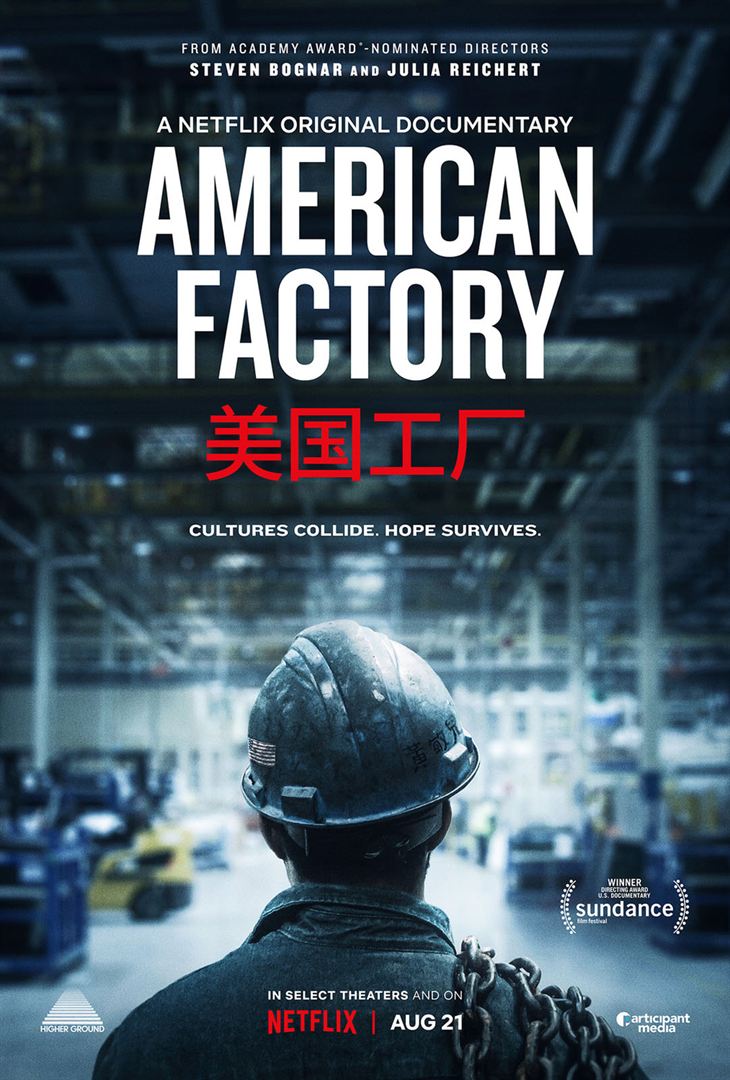

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

American Factory est un documentaire Netflix sorti en 2019, produit par Higher Ground, la société à laquelle Barack et Michelle Obama sont désormais associés, et couvert d’éloges. Il a raflé une moisson de récompenses à commencer par l’Oscar 2019 du meilleur film documentaire.

L’une des principales qualités d’American Factory est qu’il ne se réduit pas à une thèse. Est-il pro-chinois ? ou anti-chinois ? On pourrait penser, pendant sa première moitié, qu’il tresse les louanges d’une mondialisation heureuse qui verrait le capitalisme chinois voler au secours de l’industrie américaine. Comme un – mauvais – film d’entreprise, American Factory montre l’inauguration des nouveaux locaux sous les applaudissements, des ouvriers américains reconnaissants à leurs nouveaux patrons de leur redonner du travail, puis la visite à Fuqing, au siège de la maison mère, d’une délégation d’ouvriers américains, invités d’honneur de la réception qui marque le Nouvel An chinois.

Mais bientôt le rêve se brise. Là encore, American Factory ne verse pas dans le manichéisme, même si les Chinois, dont on est stupéfait qu’ils n’aient pas exigé l’interruption du tournage, n’ont pas le beau rôle. Les cadences de travail des employés américains sont trop lentes ; les objectifs de production ne sont pas atteints ; plutôt que de se remettre en cause, la main d’œuvre locale ne semble avoir qu’une seule préoccupation : se voir reconnaître le droit de se syndiquer.

American Factory est une œuvre riche qui peut donner lieu à plusieurs conclusions. Elles ne sont guère optimistes. La plus évidente est l’immense fossé qui sépare les cultures d’entreprise américaine et chinoise et qui nécessitera beaucoup de temps pour être franchi sinon comblé. La seconde, plus glaçante encore, renvoie à l’avenir de la main d’œuvre humaine, lentement mais inexorablement remplacée par des robots, moins coûteux, plus fiables et moins revendicatifs.

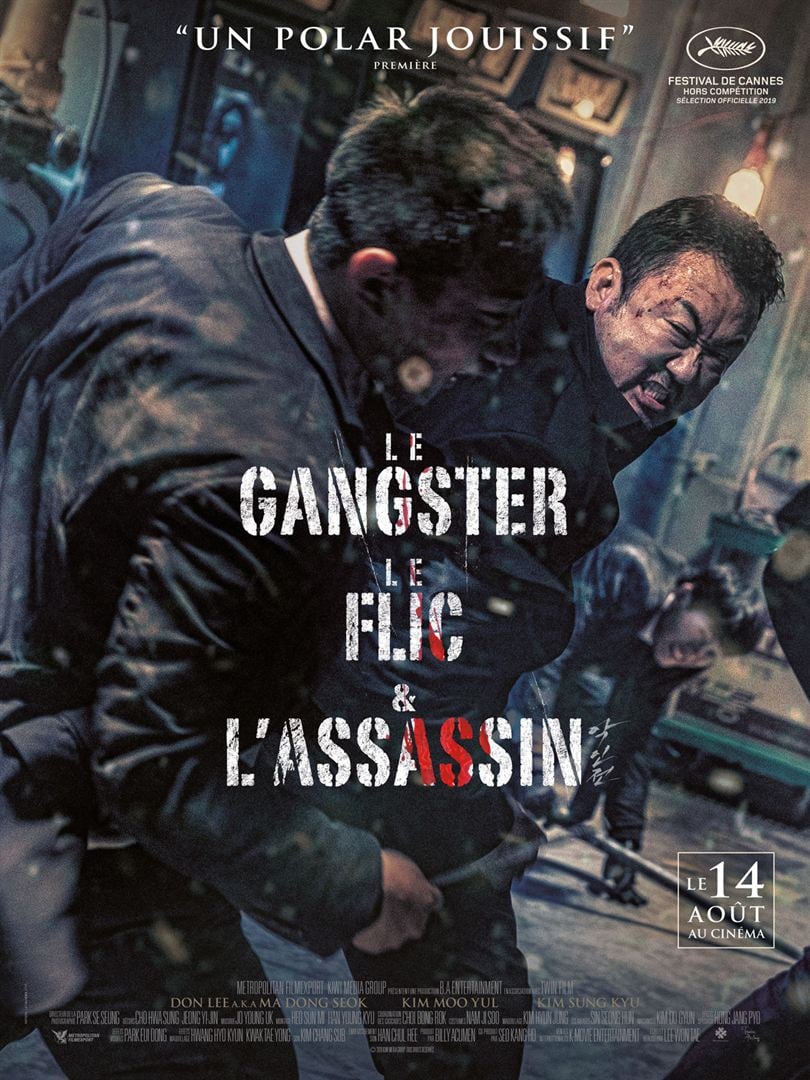

Un gangster, qui contrôle l’industrie des machines à sous, fait régner par la terreur sa loi sur la ville.

Un gangster, qui contrôle l’industrie des machines à sous, fait régner par la terreur sa loi sur la ville. Juste (Timothée Robart) erre autour des Buttes-Chaumont. Amnésique, il est devenu invisible aux autres humains, sauf à quelques uns qu’il aide à se remémorer un souvenir agréable afin de faciliter leur « passage ».

Juste (Timothée Robart) erre autour des Buttes-Chaumont. Amnésique, il est devenu invisible aux autres humains, sauf à quelques uns qu’il aide à se remémorer un souvenir agréable afin de faciliter leur « passage ». Dramaturge au bord du burn out, Franck (Pio Marmai) décide de changer radicalement de vie. Il s’installe à Dijon, près de sa sœur et trouve un emploi de gardien au musée des Beaux-arts. La fréquentation des œuvres, la routine de son travail vont, pense-t-il, lui rendre la sérénité qui l’avait quitté. Mais c’est sans compter sur ses collègues de travail et notamment sur Sibylle (Léa Drucker) qui l’accueille froidement et refuse, pour des raisons qui s’éclaireront bientôt, de participer à l’inventaire des pièces du musée.

Dramaturge au bord du burn out, Franck (Pio Marmai) décide de changer radicalement de vie. Il s’installe à Dijon, près de sa sœur et trouve un emploi de gardien au musée des Beaux-arts. La fréquentation des œuvres, la routine de son travail vont, pense-t-il, lui rendre la sérénité qui l’avait quitté. Mais c’est sans compter sur ses collègues de travail et notamment sur Sibylle (Léa Drucker) qui l’accueille froidement et refuse, pour des raisons qui s’éclaireront bientôt, de participer à l’inventaire des pièces du musée. New York. 1978. La mafia irlandaise tient Hell’s Kitchen, le quartier populaire de Midtown Manhattan.

New York. 1978. La mafia irlandaise tient Hell’s Kitchen, le quartier populaire de Midtown Manhattan. Roubaix, une des villes les plus pauvres de France. Entre Noël et Nouvel An, on y suit le commissaire Daoud (Roschdy Zem) et le jeune lieutenant Louis Coterelle (Antoine Reinartz) dans leurs enquêtes : une arnaque à l’assurance, un incendie criminel, un viol sur mineure, une adolescente en fugue et deux jeunes marginales (Léa Seydoux et Sara Forestier, pétrifiée et passionnée) accusées du meurtre de leur voisine.

Roubaix, une des villes les plus pauvres de France. Entre Noël et Nouvel An, on y suit le commissaire Daoud (Roschdy Zem) et le jeune lieutenant Louis Coterelle (Antoine Reinartz) dans leurs enquêtes : une arnaque à l’assurance, un incendie criminel, un viol sur mineure, une adolescente en fugue et deux jeunes marginales (Léa Seydoux et Sara Forestier, pétrifiée et passionnée) accusées du meurtre de leur voisine. Françoise Crémont alias Frankie (Isabelle Huppert) est une star internationale du cinéma. Atteinte d’un cancer incurable, elle sent sa fin s’approcher. Pour ses dernières vacances, à Cintra au Portugal, elle réunit tous ses proches : Michel, son premier mari (Pascal Greggory) qui a fait son coming out depuis qu’elle l’a quitté, Paul, le fils qu’elle a eu avec lui (Jérémie Rénier) qui va s’installer à New York après une énième déception amoureuse, Jimmy, son mari actuel (Brendan Gleeson), inconsolable du deuil à venir, Sylvia, la fille (Vinette Robinson) que celui-ci avait eu d’un premier lit, elle-même accompagnée de Ian, son mari, qu’elle s’apprête à quitter, et de Maya, sa fille en pleine crise d’adolescence. Complètent ce cercle strictement familial Ilene, l’ancienne coiffeuse de Frankie (Marisa Tomei) et Gary, son compagnon (Greg Kinnear), un chef opérateur qui a décidé de passer à la réalisation.

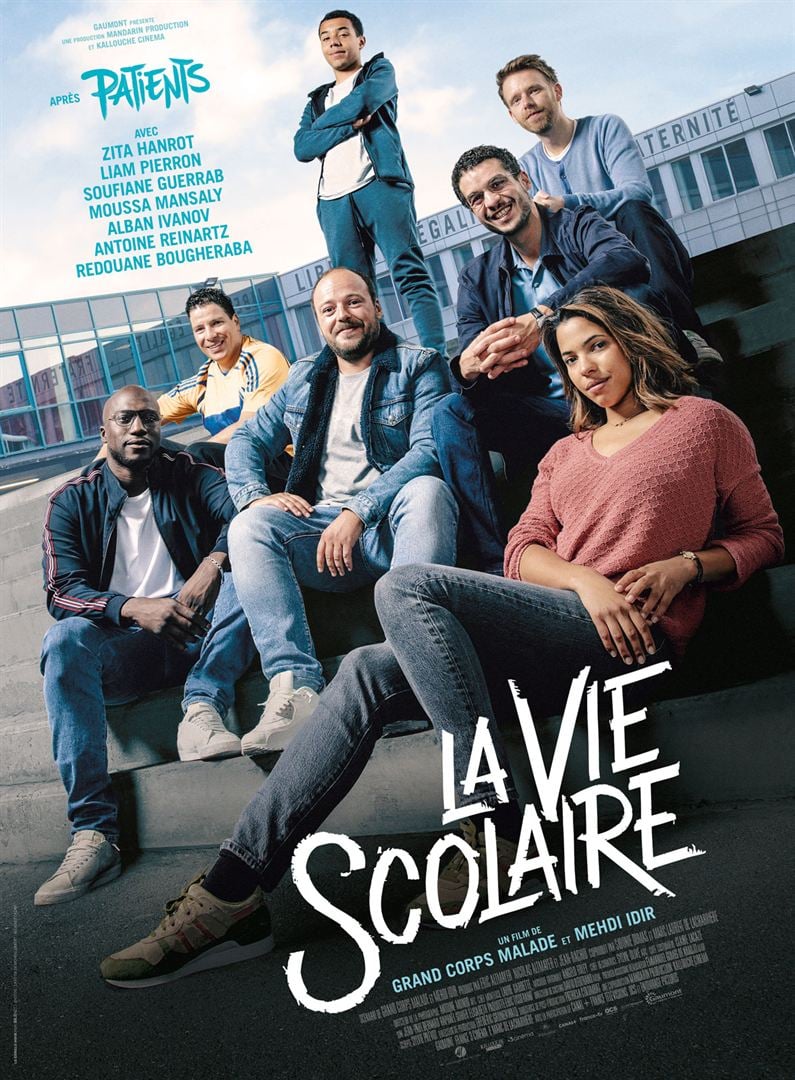

Françoise Crémont alias Frankie (Isabelle Huppert) est une star internationale du cinéma. Atteinte d’un cancer incurable, elle sent sa fin s’approcher. Pour ses dernières vacances, à Cintra au Portugal, elle réunit tous ses proches : Michel, son premier mari (Pascal Greggory) qui a fait son coming out depuis qu’elle l’a quitté, Paul, le fils qu’elle a eu avec lui (Jérémie Rénier) qui va s’installer à New York après une énième déception amoureuse, Jimmy, son mari actuel (Brendan Gleeson), inconsolable du deuil à venir, Sylvia, la fille (Vinette Robinson) que celui-ci avait eu d’un premier lit, elle-même accompagnée de Ian, son mari, qu’elle s’apprête à quitter, et de Maya, sa fille en pleine crise d’adolescence. Complètent ce cercle strictement familial Ilene, l’ancienne coiffeuse de Frankie (Marisa Tomei) et Gary, son compagnon (Greg Kinnear), un chef opérateur qui a décidé de passer à la réalisation. « La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur.

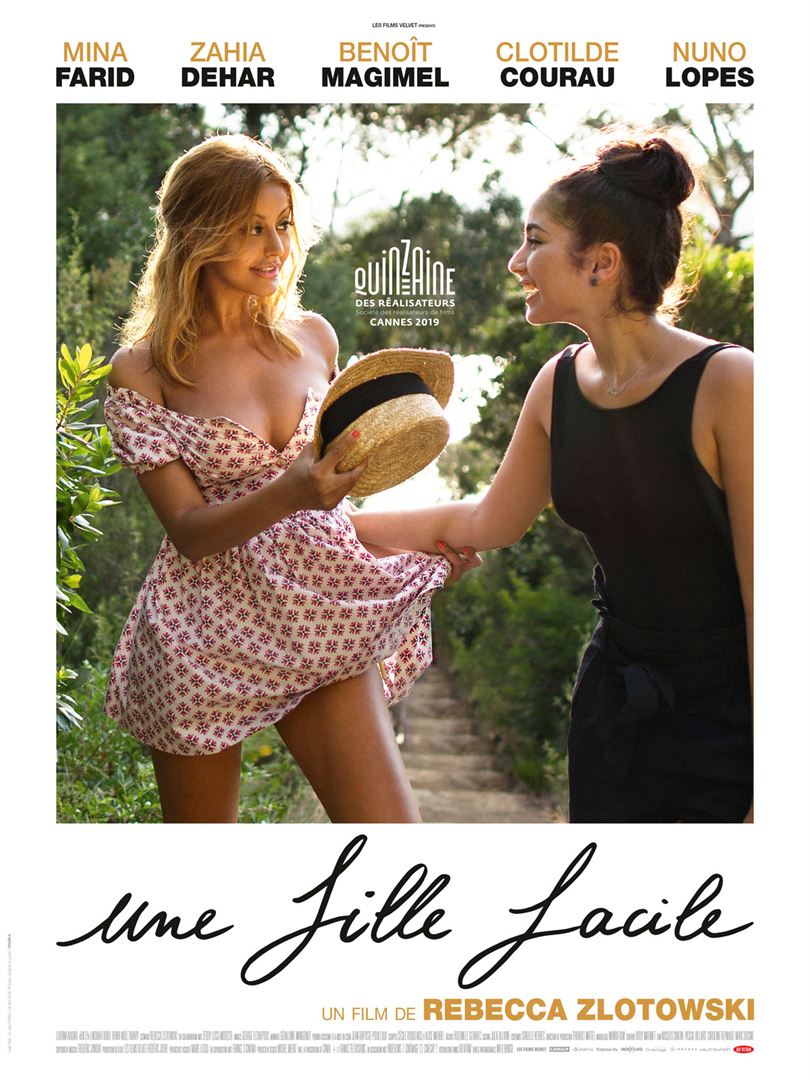

« La Vie scolaire », c’est le nom qu’on donne à l’unité administrative d’un collège qui, sous l’autorité du CPE (conseiller principal d’éducation) et de quelques surveillants est chargée de faire respecter le règlement intérieur. C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar).

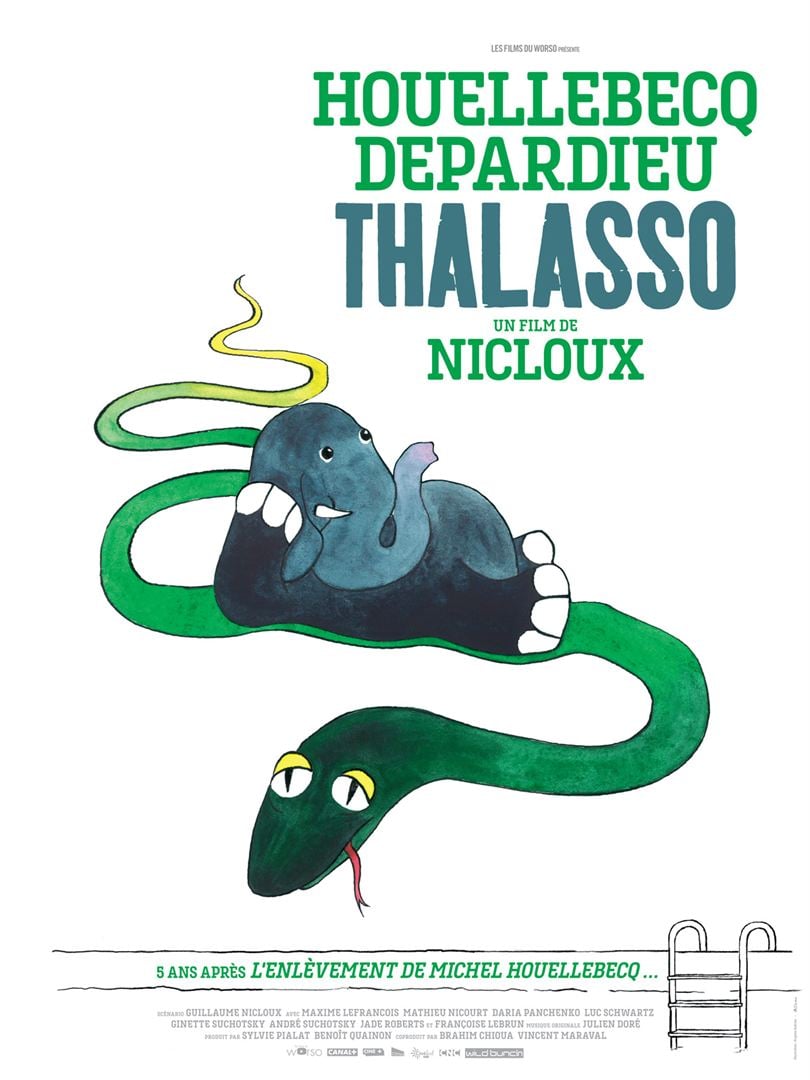

C’est la fin des classes et le début de l’été à Cannes. Naïma (Mina Farid) vient de fêter ses seize ans. Elle tue l’ennui en compagnie de Dodo (Lakhdar Dridi), un copain homosexuel qui rêve de faire l’acteur quand débarque de Paris sa cousine Sofia (Zahia Dehar). Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement…

Michel Houellebecq est en thalassothérapie à Cabourg. Le corps malingre de l’écrivain atrabilaire est soumis au dur règlement de la cure : soins intensifs, régime à l’eau, interdiction stricte de fumer dans et même hors de l’établissement…